針灸治療對急性腦梗死患者神經功能 及SES、PAC-1 水平的影響

孟桂林,高宇飛

(1.湖北中醫藥大學針灸骨傷學院,湖北 武漢 430061;2.荊州市中醫院針灸科,湖北 荊州 434000)

急性腦梗死患者由于形成了血栓,且發生了腦部動脈粥樣硬化,易導致腦血管閉塞或狹窄等情況發生,使患者腦部出現缺氧性病變與缺血性病變,損害患者的神經功能,主要表現為麻木、言語不清等臨床癥狀[1]。臨床通常對急性腦梗死患者進行降低顱內壓、擴張血管、營養神經,控制血糖等基礎治療,但治療周期較長。中醫學認為,急性腦梗死屬“中風”范疇,多因年老體衰、水不涵木、腎精不足、肝腎陰虛導致經脈阻塞而發病。針灸具有逐瘀通經、活血通絡的功效,可促進氣血貫通,利于加快血液循環,促進患者康復[2]。本研究旨在探討針灸治療對急性腦梗死患者神經功能及可溶性E 選擇素(SES)、血小板膜糖蛋白纖維蛋白原受體(PAC-1)水平的影響,現分析如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2019 年2 月至2020 年1 月荊州市中醫院收治的56 例急性腦梗死患者,按照隨機數字表法分為對照組和觀察組,各28 例。對照組患者中男性15例,女性13 例;年齡47~68 歲,平均(55.51±1.72)歲。觀察組患者中男性16 例,女性12 例;年齡48~69 歲,平均(55.24±1.55)歲。兩組患者一般資料相比,差異無統計學意義(P>0.05),組間具有可比性。納入標準:符合《內科學》[3]與《中醫內科學》[4]中急性腦梗死的相關診斷標準;經顱腦CT、MRI 檢查確診;存在突發肢體功能缺損癥狀;患者發病至入院時間≤ 24 h。排除標準:合并惡性腫瘤;合并其他腦部疾病;存在血液系統疾病;患者使用過抗凝藥物等。患者或家屬對本研究知情同意,且本研究已經荊州市中醫院醫學倫理委員會批準。

1.2 方法 對照組患者進行基礎治療,包括降低顱內壓、擴張血管、營養神經,控制血糖等,待患者生命體征穩定后,指導患者依據自身情況開展康復訓練。觀察組患者在對照組的基礎上聯合針灸治療,選擇四神聰、百會、曲池、肩髃、肩髎、手三里、合谷、內關、陽陵泉、環跳、三陰交、足三里、昆侖等穴位,若患者伴隨口舌喎斜,增加地倉、頰車等穴位;若患者言語不利,增加廉泉、啞門等穴位。針刺得氣后,實施平補平瀉法,留針時間30 min。艾灸患者足三里、合谷、三陰交等穴位, 2 壯/次,1 次/d,5 次/周,兩組患者共治療8 周。

1.3 觀察指標 ①采集兩組患者治療前后空腹靜脈血 3 mL,采用全自動血液分析儀檢測血栓形成系數、全血黏度、心排血指數。②采集兩組患者治療前后空腹靜脈血3 mL,3 000 r/min 離心10 min,分離血清,采用全自動血液分析儀檢測SES、PAC-1 水平。③采用美國國立衛生研究院卒中量表(NIHSS)[5]評價神經功能缺損情況,總分為42 分,分數越高損傷越嚴重;采用肢體運動功能評定量表(FMA)[6]評價肢體運動情況,總分為100 分,分數越高肢體運動能力越好;采用Barthel 指數(BI)[7]評價日常生活能力,總分為100 分,分數越高生活能力越好。

1.4 統計學方法 采用SPSS 25.0 統計軟件進行數據分析,計量資料以表示,行t 檢驗。以P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

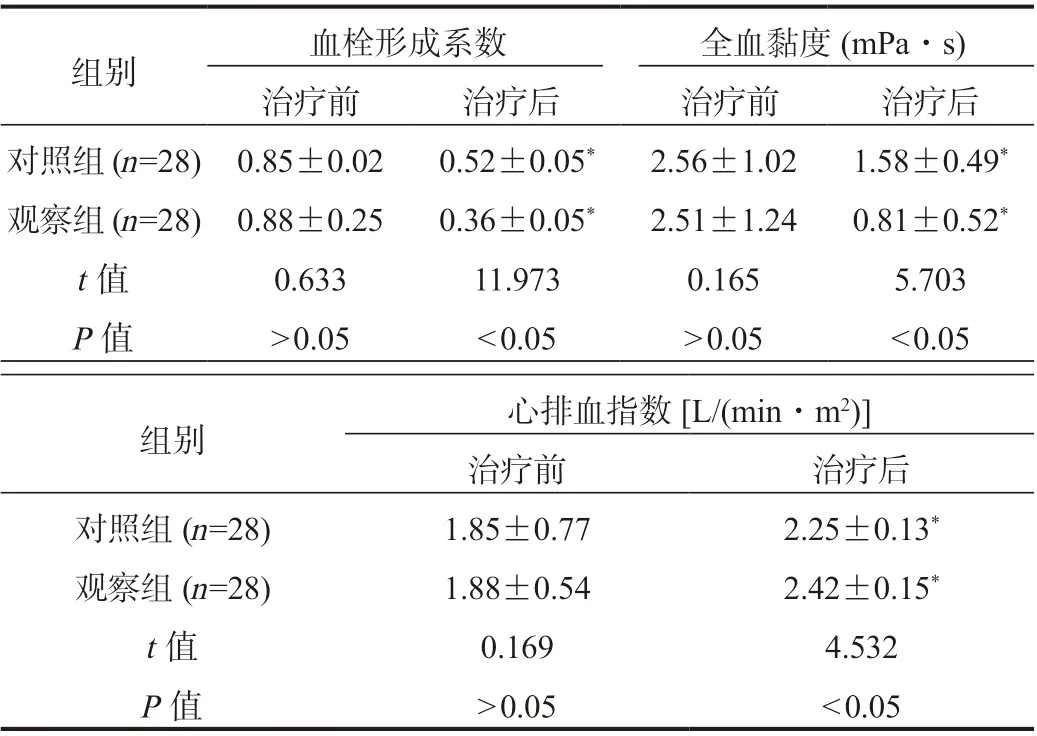

2.1 血液流變學指標 與治療前比,治療后兩組患者血栓形成系數、全血黏度均降低,觀察組低于對照組;兩組患者心排血指數均升高,觀察組高于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表1。

表1 兩組患者血液流變學指標比較

表1 兩組患者血液流變學指標比較

注:與治療前比,*P<0.05。

組別 血栓形成系數 全血黏度(mPa·s)治療前 治療后 治療前 治療后對照組(n=28) 0.85±0.02 0.52±0.05* 2.56±1.02 1.58±0.49*觀察組(n=28) 0.88±0.25 0.36±0.05* 2.51±1.24 0.81±0.52*t 值 0.633 11.973 0.165 5.703 P 值 > 0.05 < 0.05 > 0.05 < 0.05組別 心排血指數[L/(min·m2)]治療前 治療后對照組(n=28) 1.85±0.77 2.25±0.13*觀察組(n=28) 1.88±0.54 2.42±0.15*t 值 0.169 4.532 P 值 > 0.05 < 0.05

2.2 血清SES、PAC-1 水平 與治療前比,治療后兩組患者血清SES、PAC-1 水平均降低,觀察組低于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表2。

表2 兩組患者血清SES、PAC-1 水平比較

表2 兩組患者血清SES、PAC-1 水平比較

注:與治療前比,*P<0.05。SES:可溶性E 選擇素;PAC-1:血小板膜糖蛋白纖維蛋白原受體。

組別 SES(μg/L) PAC-1(mg/mL)治療前 治療后 治療前 治療后對照組(n=28) 46.11±4.82 31.55±6.75* 1.01±0.42 0.67±0.08*觀察組(n=28) 46.81±7.62 20.77±5.36* 0.92±0.35 0.55±0.06*t 值 0.411 6.618 0.871 6.350 P 值 > 0.05 < 0.05 > 0.05 < 0.05

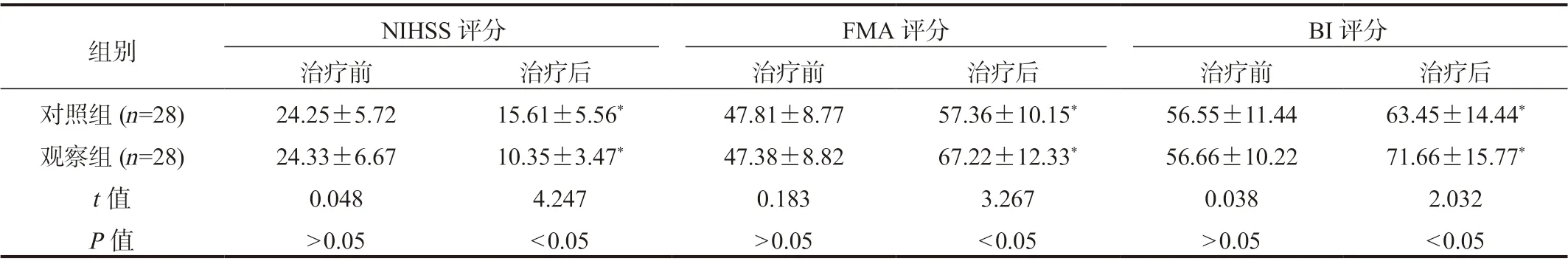

2.3 臨床指標 與治療前比,治療后兩組患者NIHSS評分均降低,觀察組低于對照組; FMA 評分、BI 評分均升高,觀察組高于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表3。

3 討論

急性腦梗死主要由腦部動脈粥樣硬化、血液流變學異常等原因導致,會損傷患者的血壓調節功能、血管反射功能,可導致患者發生局部缺氧缺血性疾病,造成腦組織水腫,增高患者顱內壓,損傷患者的神經功能[8]。臨床在治療急性腦梗死患者的過程中,通常進行吸氧、抗凝、擴張血管、降低顱內壓、控制血糖、康復訓練等治療,但治療周期相對較長。

中醫認為,急性腦梗死屬于“偏癱”“中風”范疇,是本虛標實之癥,本是肝腎氣血虧虛,標是痰濕、瘀血阻滯,腦部為主要病灶,可導致患者上盛下虛、脈絡瘀滯、氣虛血瘀,故應以開竅通絡、活血化瘀為主要治療原則。針刺四神聰、百會具有明目安神、開竅醒腦的功效;針刺肩髃、肩髎具有祛風通絡、舒筋利節的功效;針刺曲池具有舒筋通絡、清熱解表的功效;針刺手三里、合谷、環跳具有消腫止痛、舒筋通絡的功效;針刺內關具有理氣止痛、寧心安神的功效;針刺陽陵泉具有壯筋、舒筋的功效;針刺足三里可治療下肢萎痹;針刺三陰交具有疏通經血的功效;針刺昆侖具有安神清熱、舒筋活絡的功效;艾灸足三里、合谷、三陰交具有疏風通絡的功效[9-10]。本研究中,治療后觀察組患者血栓形成系數、全血黏度、心排血指數、臨床指標優于對照組,表明針灸可改善急性腦梗死患者的神經功能與日常生活能力,促進血液循環,利于患者康復。

SES 是一種細胞黏附分子,參與急性腦梗死的發病過程;PAC-1 參與血栓形成、血小板黏附過程,水平越高病情越重。針灸可根據患者病情,為患者實施辯證取穴,可發揮疏通經脈、行氣活血的作用;還可加速大腦側支循環的建立,有利于患者重組缺血病灶周圍的腦細胞,并且具有溫熱效應,可促進血液循環,利于改善患者的神經功能[11]。 本研究中,與治療前比,治療后兩組患者血清SES、PAC-1 水平均降低,觀察組低于對照組,表明針灸可改善急性腦梗死患者的SES、PAC-1 水平,利于患者康復。

綜上,針灸可改善急性腦梗死患者的SES、PAC-1 水平及血液流變學指標,提高患者的神經功能與日常生活能力,利于患者康復,值得臨床推廣。

表3 兩組患者臨床指標比較

表3 兩組患者臨床指標比較

注:與治療前比,*P<0.05。NIHSS 評分:美國國立衛生研究院卒中量表評分;FMA 評分:肢體運動功能評定量表評分;BI 評分:Barthel 指數評分。

組別 NIHSS 評分 FMA 評分 BI 評分治療前 治療后 治療前 治療后 治療前 治療后對照組(n=28) 24.25±5.72 15.61±5.56* 47.81±8.77 57.36±10.15* 56.55±11.44 63.45±14.44*觀察組(n=28) 24.33±6.67 10.35±3.47* 47.38±8.82 67.22±12.33* 56.66±10.22 71.66±15.77*t 值 0.048 4.247 0.183 3.267 0.038 2.032 P 值 > 0.05 < 0.05 > 0.05 < 0.05 > 0.05 < 0.05