低分子肝素鈣治療短暫性腦缺血發作 對患者血液流變學的影響

郭 欣,張海渤

(解放軍第七十九集團軍醫院1.藥劑科配液中心;2.神經內科,遼寧 遼陽 111000)

短暫性腦缺血發作(tansient ischemic attack,TIA)是指患者的頸動脈或椎基底動脈發生短暫性缺血,通常持續數分鐘至半個小時,可導致患者神經功能受到短暫性以及可逆性的神經功能受損,臨床具有較高的復發率, TIA 是造成缺血性腦卒中的重要因素。臨床中通常會運用促進患者腦部血液循環、調節血脂、營養神經等方式進行治療,但是整體治療效果不佳,患者復發率較高[1]。低分子肝素鈣在常規抗栓以及抗凝活性的基礎上,還具有較高的抗氧活性以及免疫調節作用,在抗動脈粥樣硬化中屬于有效的抗凝藥物。有研究顯示,對TIA 患者給予低分子肝素鈣治療,患者的凝血功能改善顯著,臨床療效提高[2]。為了研究低分子肝素鈣治療TIA 的應用效果,本文旨在探討低分子肝素鈣治療TIA 對患者血液流變學的影響,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取解放軍第七十九集團軍醫院于2019年5 月至2020 年5 月收治的88 例TIA 的患者,按照隨機數字表法的方式將其分為對照組和觀察組,各44 例。對照組患者年齡46~82 歲,平均(68.37±2.64)歲;男、女患者分別為23 例、21 例。觀察組患者年齡45~83 歲,平均(68.23±2.35)歲;男、女患者分別為24 例、20 例。兩組患者一般資料比較,差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。納入標準:符合《短暫性腦缺血發作的中國專家共識更新版(2011 年)》[3]中TIA 的相關診斷標準者;經影像學檢測患者均未出現出血點或梗死病灶,但有椎 - 基底動脈血流異常者;對研究藥物無禁忌證者。排除標準:合并器官功能障礙及惡性腫瘤者;發病至入院時間>48 h;存在甲狀腺功能亢進、腦出血病史者;入組前 30 d 內有抗凝藥物服用史者等。患者或家屬對本研究知情同意,研究經院內醫學倫理會批準。

1.2 方法 對照組患者均使用常規的方式進行治療,包括促進血液循環、調節血脂以及營養神經等,并進行抗血小板聚集治療,口服阿司匹林腸溶片(石藥集團歐意藥業有限公司,國藥準字H13023635,規格:25 mg/片), 75~160 mg/次,1 次/d。觀察組患者在對照組的基礎上皮下注射低分子肝素鈣(深圳賽保爾生物藥業有限公司,國藥準字H20060191,規格:0.5 mL∶5 000 AXaU) 5 000 U,1 次/12 h。兩組患者均連續治療1 個月。患者治療期間根據患者的相關合并疾病進行對癥治療,如高血壓、糖尿病以及冠心病等,并進行3 個月的隨訪。

1.3 觀察指標 ①臨床療效,根據患者治療情況分為痊愈(頭腦昏沉、眩暈等基本緩解,TIA 終止發作)、顯效(頭腦昏沉、眩暈等有所好轉,TIA 終止發作)、有效(眩暈有所好轉,但仍存在輕微景物旋轉感,TIA 發作頻率和持續時間明顯縮短)、無效(TIA 發作控制效果不佳,臨床癥狀未有明顯改善甚至有加重跡象)。總有效率=痊愈率+顯效率+有效率。②分別于治療前后采集患者晨起 5 mL 空腹靜脈血,采用血液流變儀檢測纖維蛋白原、血小板計數、紅細胞壓積水平。③對治療期間不良反應進行統計分析,包括嘔吐、上腹部不適、呼吸困難。

1.4 統計學方法 使用SPSS 21.0 軟件進行分析,計數資料及計量資料分別使用[ 例(%)]及表示,分別行χ2及t 檢驗。以P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

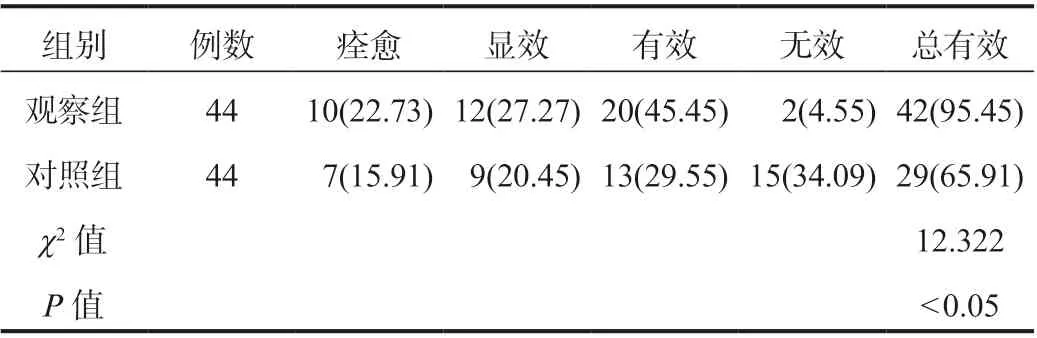

2.1 臨床療效 觀察組患者臨床總有效率顯著高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患者臨床療效比較[ 例(%)]

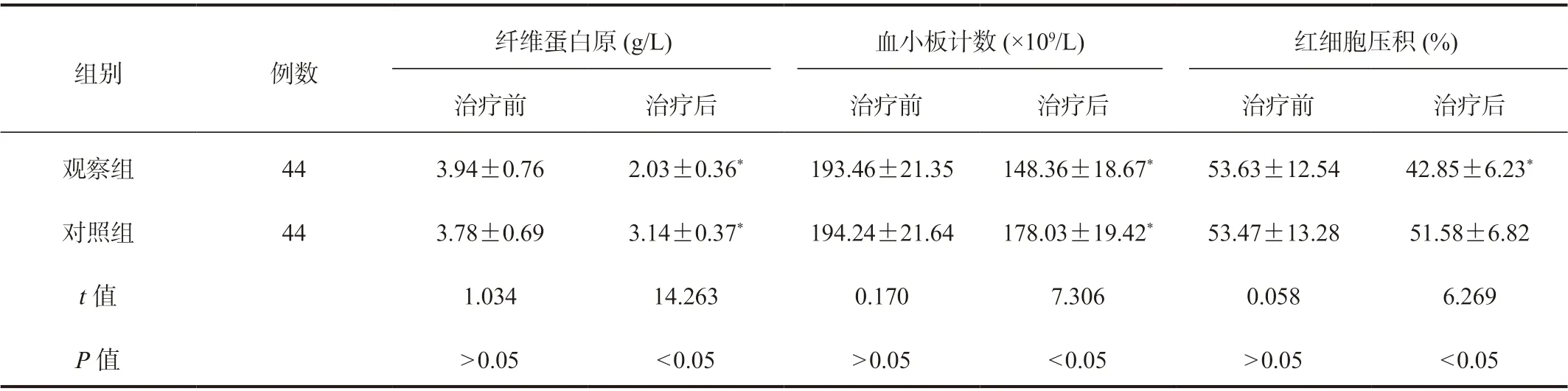

2.2 血流變指標水平 兩組患者治療后的纖維蛋白原、血小板計數及觀察組患者紅細胞壓積水平均較治療前顯著降低,觀察組顯著低于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05),見表2。

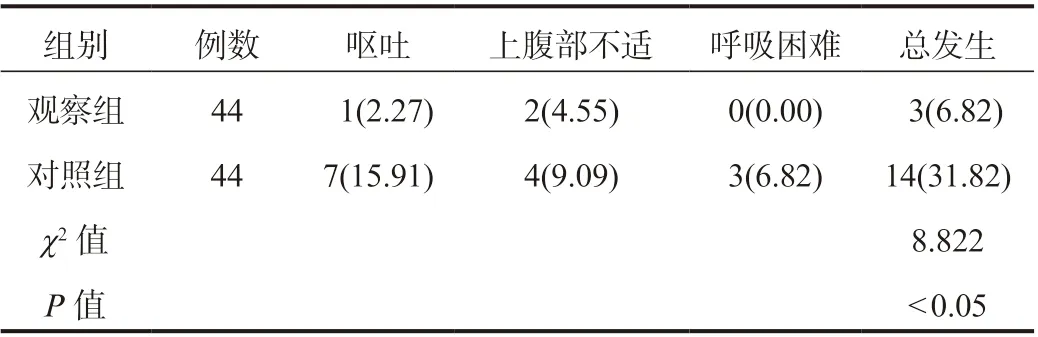

2.3 不良反應 觀察組患者不良反應總發生率顯著低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表2 兩組患者血流變指標水平比較

表2 兩組患者血流變指標水平比較

注:與治療前比,*P<0.05。

纖維蛋白原(g/L) 血小板計數(×109/L) 紅細胞壓積(%)治療前 治療后 治療前 治療后 治療前 治療后觀察組 44 3.94±0.76 2.03±0.36* 193.46±21.35 148.36±18.67* 53.63±12.54 42.85±6.23*對照組 44 3.78±0.69 3.14±0.37* 194.24±21.64 178.03±19.42* 53.47±13.28 51.58±6.82 t 值 1.034 14.263 0.170 7.306 0.058 6.269 P 值 > 0.05 < 0.05 > 0.05 < 0.05 > 0.05 < 0.05組別 例數

表3 兩組患者的不良反應發生率比較[ 例(%)]

3 討論

TIA 是指患者的腦血管發生短暫性缺血的一種現象,其中誘發因素包括顱內動脈或主動脈發生粥樣硬化、肥胖、高血壓或者是血脂紊亂等,好發于中老年人,同時男性發病率要高于女性發病率。TIA 患者的臨床表現癥狀主要為一過性眩暈、站立不穩、偏癱以及失語等,嚴重影響患者的日常生活[4]。

促進血液循環、調節血脂、營養神經、抗血小板聚集等常規治療可抑制患者的血小板環氧化酶-1 活性,進而抑制花生四烯酸的合成,阻礙前列環素及內皮細胞的氧化酶的合成,但治療周期較長,復發率較高。低分子肝素鈣是肝素通過分解而產生的一種衍生物,臨床中屬于一種抗凝藥物,對于相關的凝血因子具有較強的抗抑制作用;此外,其具有較長的半衰期,在低劑量時具有較高的生物利用作用[5]。本研究中,觀察組患者總有效率較對照組顯著升高,而不良反應顯著降低;提示聯合低分子肝素鈣的用藥方案對于提升TIA 患者臨床療效效果顯著,且安全性較好。TIA 的發病機制是由于患者的腦血管痙攣或者是患者的血流動力學改變等多種因素引起,然而若患者在患病以后沒有得到及時的治療,還有可能會發展為腦梗死,對患者的生命安全造成威脅[6]。本研究中,與治療前相比,治療后觀察組患者的纖維蛋白原、血小板計數、紅細胞壓積水平均顯著低于對照組。分析原因可能是,應用低分子肝素鈣聯合阿司匹林治療TIA 患者,能夠在血小板聚集和血栓形成方面產生抑制作用,釋放血管內皮細胞中的纖維蛋白溶解酶原,促使血栓溶解及血液供應的快速恢復,明顯減少TIA 發作的次數,利于患者恢復[7]。

綜上,在TIA 患者的臨床治療中在常規治療的基礎上增加低分子肝素鈣能夠降低患者的血液流變學水平與不良反應發生率,促進患者的疾病恢復,值得臨床推廣 應用。