不同生長環(huán)境下花鰩骨的形態(tài)特征比較

雷寧 曾建剛 沈小明 葉金云 朱俊杰

摘要 運用3種多元統(tǒng)計分析方法對采自太湖、錢塘江桐廬段的野生花鰩骨以及由太湖野生群體經(jīng)人工繁育3代的花鰩骨這三個群體的30個形態(tài)參數(shù)進行了比較。結(jié)果顯示,太湖群體和東林養(yǎng)殖群體的形態(tài)較為接近,而與桐廬群體的差異較大。利用主成分分析構(gòu)建了3個主成分,其貢獻率分別為主成分1 55.08%、主成分2 14.01%、主成分3 6.87%,它們的累積貢獻率為75.97%。逐步判別選入3個貢獻率較大的性狀進行判別分析,通過建立的3個群體判別函數(shù),其判別準確率P1為75%~100%,P2 為77%~100%,綜合判別率為86%,結(jié)果表明3個群體形態(tài)差異顯著(P<0.01)。該研究為花鰩骨不同群體的鑒別積累了基礎(chǔ)資料以及為花鰩骨的增殖放流、優(yōu)良品種的培育和種質(zhì)資源保護提供理論依據(jù)。

關(guān)鍵詞 花鰩骨;形態(tài)特征;聚類分析;主成分分析;判別分析

中圖分類號 Q954? 文獻標識碼 A

文章編號 0517-6611(2021)04-0088-04

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2021.04.023

Comparison of Morphological Characteristics? of Hemibarbus maculates under Different Growth Environments

LEI Ning1,ZENG Jian-gang2,SHEN Xiao-ming3 et al (1.College of Life Sciences,Huzhou University,Huzhou,Zhejiang 313001;2.Bureau of Agriculture and Rural Affairs in Deqing County,Huzhou,Zhejiang 313100;3.Deqing Haoyuan Aquatic Seed Industry Co.,Ltd.,Huzhou,Zhejiang 313200)

Abstract Three multivariate analysis methods were used to compare 30 morphological characteristics parameters of? three populations of Hemibarbus maculatus,including? two wild populations collected from Taihu Lake and Qiantangjiang River(Tonglu section),Donglin breeding population after 3 generations of artificial breeding.The results showed that the morphological characteristics of Taihu population and Donglin breeding population were similar,which had greater difference with those of Tonglu population.Through principal component analysis,three principal components were established,their contribution rates were 55.08%,14.01%,6.87%,respectively,and the cumulative contribution rate was 75.97%.Three traits with higher contribution rate were selected for discriminant analysis by stepwise discrimination.The discrimination functions of the three populations were set up.The discrimination accuracy P1 was 75%-100%,P2 was 77%-100%,comprehensive discrimination rate was 86%.The stepwise discrimination analysis revealed that the morphological characteristics were significantly different among three populations(P<0.01).This study accumulated basic data for the identification of different populations of H.maculatus,and provided theoretical basis for the proliferation and release of H.maculatus, the cultivation of godd breed and the protection? of germplasm resources.

Key words Hemibarbus maculates;Morphological characteristics;Cluster analysis;Principal component analysis;Discriminant analysis

基金項目 浙江省重大科技專項(2016C020055-3-3);國家水產(chǎn)種質(zhì)資源共享平臺項目(2018DKA30470);浙江省重點研發(fā)科研項目(2019C02082)。

作者簡介 雷寧(1996—),女,廣西柳州人,碩士研究生,研究方向:水產(chǎn)種質(zhì)資源。通信作者,副研究員,博士,碩士生導(dǎo)師,從事水產(chǎn)動物遺傳育種研究。

收稿日期 2020-07-02

花鰩骨(Hemibarbus maculates Bleeker) 隸屬鯉形目鯉科鰩骨亞科鰩骨屬,俗稱“季魚”“雞骨郎”“季郎魚”,通常分布于亞洲境內(nèi)的中國、朝鮮和日本等淡水水域以及俄羅斯境內(nèi)的部分黑龍江水系[1],該魚肉鮮味美,頗受消費者的青睞,經(jīng)濟價值較高。隨著人工繁殖和苗種培育技術(shù)的持續(xù)突破[2-3],花鰩骨在江、浙、滬地區(qū)已成為優(yōu)良的養(yǎng)殖品種。野生花鰩骨自然群體數(shù)量卻不斷削減,全因捕撈過度、水質(zhì)污染及富營養(yǎng)化嚴重和競爭性魚類放流等生態(tài)因子變化的影響。為保護花鰩骨野生資源,浙江省自2015年以來連續(xù)4年在自然水域中增殖放流花鰩骨魚種,但放流的花鰩骨魚種多來自于人工繁育群體,其對自然花鰩骨群體是否會造成種質(zhì)上的沖擊有待深入探索。

魚類形態(tài)特征是其內(nèi)在遺傳特性的外在表現(xiàn)。從形態(tài)學(xué)和表型性狀上研究遺傳變異是經(jīng)典遺傳學(xué)研究的主要內(nèi)容,是資源鑒定、物種分類、生物起源和進化系統(tǒng)樹等研究的基礎(chǔ)[2]。生態(tài)環(huán)境適應(yīng)性是指生物的基礎(chǔ)能力,生物一直處于不斷適應(yīng)其生態(tài)環(huán)境的過程中,并演化產(chǎn)生不同的形態(tài)特征[4]。野生和養(yǎng)殖條件就是2種不同環(huán)境,這2種生態(tài)環(huán)境下花鰩骨的形態(tài)特征尚未見到相關(guān)報道。筆者對花鰩骨太湖野生群體、桐廬野生群體和東林養(yǎng)殖群體的形態(tài)參數(shù)進行了系統(tǒng)對比,將傳統(tǒng)形態(tài)度量學(xué)方法與統(tǒng)計學(xué)比較分析相結(jié)合,以期為花鰩骨不同群體的劃分、良種選育和種質(zhì)資源保護提供參考。

1 材料與方法

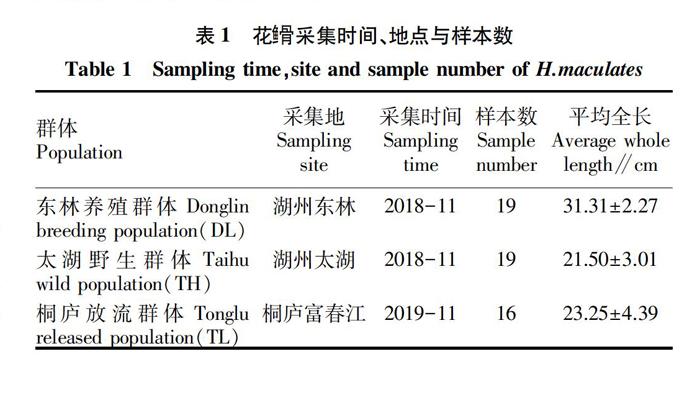

1.1 試驗材料 3個花鰩骨群體的樣本,分別于2019年11月采自浙江錢塘江流域桐廬段,于2018年11月采自浙江湖州太湖流域,于2018年11月采自浙江湖州東林某養(yǎng)殖基地。其中,人工養(yǎng)殖群體是由太湖野生群體經(jīng)人工繁育3代的養(yǎng)殖群體。樣本采集情況見表1。

表1 花鰩骨采集時間、地點與樣本數(shù)

Table 1 Sampling time,site and sample number of H.maculates

群體Population 采集地 Sampling site 采集時間Sampling time 樣本數(shù) Sample number? 平均全長Average whole length∥cm

東林養(yǎng)殖群體Donglin breeding population(DL)湖州東林2018-111931.31±2.27

太湖野生群體Taihu wild population(TH)湖州太湖2018-111921.50±3.01

桐廬放流群體Tonglu released population(TL)桐廬富春江2019-111623.25±4.39

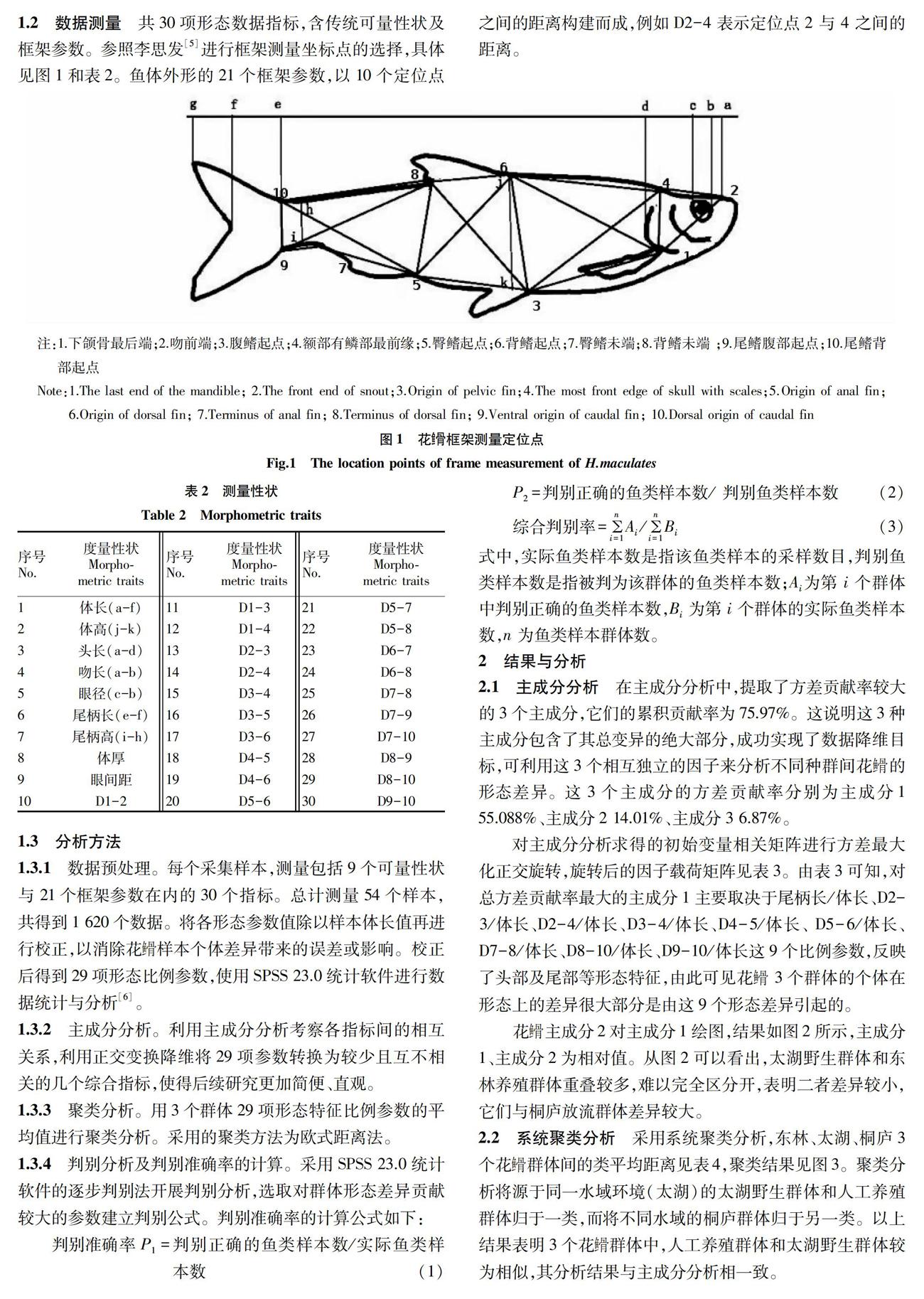

1.2 數(shù)據(jù)測量 共30項形態(tài)數(shù)據(jù)指標,含傳統(tǒng)可量性狀及框架參數(shù)。參照李思發(fā)[5] 進行框架測量坐標點的選擇,具體見圖1和表2。魚體外形的21個框架參數(shù),以10個定位點之間的距離構(gòu)建而成,例如D2-4 表示定位點2 與 4 之間的距離。

1.3 分析方法

1.3.1 數(shù)據(jù)預(yù)處理。

每個采集樣本,測量包括9個可量性狀與 21個框架參數(shù)在內(nèi)的30個指標。總計測量54個樣本,共得到1 620個數(shù)據(jù)。將各形態(tài)參數(shù)值除以樣本體長值再進行校正,以消除花鰩骨樣本個體差異帶來的誤差或影響。校正后得到29項形態(tài)比例參數(shù),使用SPSS 23.0統(tǒng)計軟件進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析[6]。

1.3.2 主成分分析。利用主成分分析考察各指標間的相互關(guān)系,利用正交變換降維將29項參數(shù)轉(zhuǎn)換為較少且互不相關(guān)的幾個綜合指標,使得后續(xù)研究更加簡便、直觀。

1.3.3 聚類分析。

用3個群體29項形態(tài)特征比例參數(shù)的平均值進行聚類分析。采用的聚類方法為歐式距離法。

1.3.4 判別分析及判別準確率的計算。采用SPSS 23.0統(tǒng)計軟件的逐步判別法開展判別分析,選取對群體形態(tài)差異貢獻較大的參數(shù)建立判別公式。判別準確率的計算公式如下:

判別準確率P1=判別正確的魚類樣本數(shù)/實際魚類樣本數(shù)(1)

P2=判別正確的魚類樣本數(shù)/ 判別魚類樣本數(shù)(2)

綜合判別率=ni=1Ai/ni=1Bi(3)

式中,實際魚類樣本數(shù)是指該魚類樣本的采樣數(shù)目,判別魚類樣本數(shù)是指被判為該群體的魚類樣本數(shù);Ai 為第 i 個群體中判別正確的魚類樣本數(shù),Bi為第 i 個群體的實際魚類樣本數(shù),n 為魚類樣本群體數(shù)。

2 結(jié)果與分析

2.1 主成分分析 在主成分分析中,提取了方差貢獻率較大的3個主成分,它們的累積貢獻率為75.97%。這說明這3種主成分包含了其總變異的絕大部分,成功實現(xiàn)了數(shù)據(jù)降維目標,可利用這3個相互獨立的因子來分析不同種群間花

鰩骨的形態(tài)差異。這3個主成分的方差貢獻率分別為主成分1 55.088%、主成分2 14.01%、主成分3 6.87%。

對主成分分析求得的初始變量相關(guān)矩陣進行方差最大化正交旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)后的因子載荷矩陣見表3。由表3可知,對總方差貢獻率最大的主成分1主要取決于尾柄長/體長、D2-3/體長、D2-4/體長、D3-4/體長、D4-5/體長、 D5-6/體長、D7-8/體長、D8-10/體長、D9-10/體長這9個比例參數(shù),反映了頭部及尾部等形態(tài)特征,由此可見花鰩骨 3個群體的個體在形態(tài)上的差異很大部分是由這9個形態(tài)差異引起的。

花鰩骨主成分2對主成分1繪圖,結(jié)果如圖2所示,主成分1、主成分2為相對值。從圖2可以看出,太湖野生群體和東林養(yǎng)殖群體重疊較多,難以完全區(qū)分開,表明二者差異較小,它們與桐廬放流群體差異較大。

2.2 系統(tǒng)聚類分析

采用系統(tǒng)聚類分析,東林、太湖、桐廬3個花鰩骨群體間的類平均距離見表4,聚類結(jié)果見圖3。聚類分析將源于同一水域環(huán)境(太湖)的太湖野生群體和人工養(yǎng)殖群體歸于一類,而將不同水域的桐廬群體歸于另一類。以上結(jié)果表明3個花鰩骨群體中,人工養(yǎng)殖群體和太湖野生群體較為相似,其分析結(jié)果與主成分分析相一致。

2.3 判別分析

采用SPSS 23.0統(tǒng)計軟件中的逐步判別法進行判別分析,對29項形態(tài)參數(shù)進行分析,判別準確率為95%。為提高公式的實用性和簡便性,從29項形態(tài)參數(shù)中選出對判別貢獻較大的12項參數(shù),再進行判別,判別準確率P1為75%~100%,判別準確率P2為77%~100%,3個花鰩骨群體樣本的綜合判別率為86%(表5) 。

利用挑選的 12個參數(shù)建立3個群體的判別公式:

Y1=1 630X1+1 436X2+1 197X3+255X4+37X5+1 741X6+324X7 +1 010X8-414X9+934X10-92X11-407X12-535

Y2=1 573X1+1 396X2+1 257X3+299X4+38X5+1 782X6+263X7 +1 020X8-391X9+989X10-87X11-421X12-539

Y3=1 160X1+2 283X2+1 183X3+375X4+34X5+2 078X6+259X7 +1 246X8-476X9+1 037X10-171X11-479X12-508

式中,X1、X2、 X3、 X4、 X5、 X6、 X7、X8、X9、X10、X11、X12分別為頭長/體長、眼徑/體長、尾柄長/體長、吻長/體長、尾柄高/體長、眼間距/體長、D5-8、D6-8、D1-2、D7-8、D3-6、D5-6。

根據(jù)所得的判別公式,可準確判別出未知來源花鰩骨樣本屬于哪個群體。判別方法如下:測量出未知來源的花鰩骨樣本的12個形態(tài)比例參數(shù)(頭長/體長、眼徑/體長、尾柄長/體長、吻長/體長、尾柄高/體長、眼間距/體長、D5-8、D6-8、D1-2、D7-8、D3-6、D5-6),將所測比例參數(shù)代入每個判別函數(shù),則未知樣本屬于判別函數(shù)值大的群體。

3 討論

3.1 主成分分析、判別分析和聚類分析的應(yīng)用

判別分析廣泛應(yīng)用于各個領(lǐng)域,它是在分類已知的條件下尋找可以表征事物特點的判據(jù),通過建立判別函數(shù)對事物進行分類。目前,逐步判別是判別分析中最常用的手段。

判別分析是魚類群體鑒定常用方法之一[7-8] ,也常用于鑒別不同水環(huán)境中河蟹[9-11]和羅非魚的不同品系[12-13] 。目前,判別分析在水產(chǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用已取得了一些成果,比如建立了不同水系河蟹的判別公式,利用判別函數(shù)區(qū)分不同水系的河蟹,對于避免河蟹種質(zhì)混雜上有直接作用。

該研究采用可量性狀與框架數(shù)據(jù)相結(jié)合的方法,對花鰩骨的3個群體進行了判別分析。源于不同水域環(huán)境(太湖、桐廬)的群體判別準確率100%,判別效果顯著。這說明判別分析對于親緣關(guān)系很近的群體的鑒別是很有效的,而該研究所建立的判別公式可用于鑒別不同水域的花鰩骨群體,在花鰩骨種質(zhì)資源保護上具有一定的借鑒意義。

該研究通過聚類分析、判別分析和主成分分析3種多元分析方法進行統(tǒng)計分析,分析結(jié)果均具有相似性。主成分分析是將多種指標歸納為少量具有代表性的因子來說明不同群體之間的差異大小,并根據(jù)不同種群的主成分值找出其各自差異較大的參數(shù)。該研究利用主成分分析得到的第一、二主成分繪制散點圖,直觀地分析了不同群體的區(qū)分程度,為后續(xù)數(shù)據(jù)分析提供了依據(jù)。聚類分析是參照遺傳距離的大小進行劃分,遺傳距離較小的2個品種歸為一類,遺傳距離較大的則分在不同的類。該研究的聚類分析的結(jié)果表明同一水域環(huán)境(太湖)的太湖野生群體和人工養(yǎng)殖群體歸于一類,而將不同水域的桐廬群體歸于另一類,是較為合理可信。這個分類結(jié)果也在判別分析中得到進一步的驗證,即源于不同水域環(huán)境(太湖、桐廬)的群體判別準確率達100%,判別效果顯著,而源于同一水域的太湖野生和東林人工養(yǎng)殖判別準確率分別為94.94%和100%,表明判別分析與聚類分析的趨同一致性。

3.2 ?野生與人工養(yǎng)殖的生存環(huán)境對花鰩骨形態(tài)特征的影響

有關(guān)野生與人工養(yǎng)殖的2種不同生存環(huán)境對魚類生長的影響的研究,以往主要集中在肌肉營養(yǎng)成分的差異分析,其結(jié)果表明不同的生存環(huán)境和餌料使得野生和養(yǎng)殖群體的肌肉成分和組成存在顯著差異[14-16]。

形態(tài)學(xué)的特征是受遺傳因子和環(huán)境因子的共同影響。該研究結(jié)果表明野生和養(yǎng)殖環(huán)境的差異對花鰩骨形態(tài)存在影響,二者形態(tài)差異主要取決于尾柄長/體長、D2-3/體長、D2-4/體長、D3-4/體長、D4-5/體長、D5-6/體長、D7-8/體長、D8-10/體長、D9-10/體長這9個比例參數(shù)。這可能是因為該研究中的人工養(yǎng)殖群體是由太湖野生群體經(jīng)人工馴養(yǎng)而來,僅經(jīng)過數(shù)代的繁育,生存環(huán)境的變化對該群體的影響時間較短,并未導(dǎo)致明顯的形態(tài)特征差異,所以源于同一水域環(huán)境(太湖)的太湖野生群體和人工養(yǎng)殖群體更為相似。

基因組遺傳多樣性分析結(jié)果表明不科學(xué)的人工繁育會降低繁育群體的遺傳多樣性水平[17-22]。源于太湖野生群體F2代以內(nèi)的人工繁育苗種可用于太湖流域的花鰩骨增殖放流,但不建議用于錢塘江水系花鰩骨的增殖放流。

參考文獻

[1]中國科學(xué)院中國動物志編輯委員會.中國動物志:硬骨魚綱鯉形目(中卷)[M].北京:科學(xué)出版社,1998.

[2] 黃邦星.花鰩骨人工繁殖及苗種培育試驗[J].漁業(yè)致富指南,2016(11):48-52.

[3] 余連渭,夏前征,王英.花(鰩骨)水花魚苗培育夏花魚種試驗[J].江西水產(chǎn)科技,2015(2):26-27.

[4]庹云.袁河花(鰩骨)形態(tài)生物學(xué)研究[J].安徽農(nóng)業(yè)科學(xué),2012,40(36):17605-17607.

[5] 李思發(fā).中國淡水主要養(yǎng)殖魚類種質(zhì)研究[M].上海:上海科學(xué)技術(shù)出版社,1998:181-210.

[6] 盧紋岱.SPSS for Windows統(tǒng)計分析[M].3版.北京:電子工業(yè)出版社,2006.

[7] MAYR E,GORTON LINSLEY E,USINGER R L.Methods and principles of systematic zoology[M].New York:McGraw Hill,1953:23-39,125-154.

[8] 李思發(fā),吳力釗,王強,等.長江、珠江、黑龍江鰱、鳙、草魚種質(zhì)資源研究[M].上海:上海科學(xué)技術(shù)出版社,1990:145-162.

[9] 趙金良,李思發(fā).中國大陸沿海六水系絨螯蟹(中華絨螯蟹和日本絨螯蟹) 群體親緣關(guān)系:生化遺傳差異分析[J].水產(chǎn)學(xué)報,1999,23(4):331-336.

[10] 許加武,任明榮,李思發(fā). 長江、遼河、甌江中華絨鰲蟹種群的形態(tài)判別[J].水產(chǎn)學(xué)報,1997,21(3):269-274.

[11] 李晨虹,李思發(fā).中國大陸沿海六水系絨螯蟹(中華絨螯蟹和日本絨螯蟹)群體親緣關(guān)系:形態(tài)判別分析[J].水產(chǎn)學(xué)報,1999,23(4):337-342.

[12] 李思發(fā),李晨虹,李家樂.尼羅羅非魚品系間形態(tài)差異分析[J].動物學(xué)報,1998,44(4):450-457.

[13] 李家樂,李思發(fā),李勇,等.尼奧魚[尼羅羅非魚 (♀)×奧利亞羅非魚 (♂)同其親本的形態(tài)和判別[J].水產(chǎn)學(xué)報,1999,23(3):261-265.

[14] 陳建明,葉金云,沈斌乾,等.野生和池塘養(yǎng)殖花(鰩骨)肌肉營養(yǎng)組成的比較分析[J].上海水產(chǎn)大學(xué)學(xué)報,2007,16(1):87-91.

[15] 宋超,莊平,章龍珍,等.野生及人工養(yǎng)殖中華鱘幼魚肌肉營養(yǎng)成分的比較[J].動物學(xué)報,2007,53(3):502-510.

[16] 王偉,陳立僑,顧志敏,等.六個群體翹嘴紅魚白肌肉生化組成的比較[J].水產(chǎn)學(xué)報,2007,31(S1):92-99.

[17] 孟憲紅,孔杰,莊志猛,等.真鯛自然群體和人工繁殖群體的遺傳多樣性[J].生物多樣性,2000,8(3):248-252.

[18] 王軍,全成干,蘇永全,等.宮井洋大黃魚遺傳多樣性的RAPD 分析[J].海洋學(xué)報,2001,23(3):87-91.

[19] 舒琥,蒙子寧,易祖盛,等.唐魚野生與養(yǎng)殖群體遺傳多樣性的隨機擴增多態(tài)DNA(RAPD)分析[J].中山大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2006,45(1):77-81.

[20] 陳雪峰,楊國梁,孔杰,等.人工養(yǎng)殖與選育對羅氏沼蝦遺傳多樣性的影響[J].水生生物學(xué)報,2012,36(5):866-873.

[21] 常玉梅,王文文,徐萬土,等.人工繁育大黃魚(Pseudosciaena crocea)群體F2及F3遺傳差異分析[J].海洋與湖沼,2009,40(4):414-422.

[22] 林茂,黃景,李正,等.大鯢野生親代與人工繁育子二代的隨機擴增多態(tài)DNA分析(英文)[J].上海水產(chǎn)大學(xué)學(xué)報,2003,12(S1):20-23.