二元空間視角下的閩南海防厝落景觀演進研究

陳榕榕 翁飛帆 李旭芳 蔡琦 丁錚

聚落的景觀形式和樣態(tài)可以直接反映人們的生活方式、地域文化以及社會意識形態(tài),然其演化過程受到了自然因素和社會因素的雙重影響。以泉州的崇武所城為研究對象,透視閩南古厝聚落景觀的二元演化機制,其中內(nèi)生式演化反映人與生存環(huán)境的相互關(guān)系,外生式演化是應(yīng)急社會事件的結(jié)果。文章將內(nèi)生性和外生性二元空間研究視角并置分析崇武古厝聚落不同類型的景觀特征,為閩南古厝聚落的保護發(fā)展提供借鑒依據(jù)。

二元空間; 演化機制; 閩南海防厝落; 景觀特征

TU-87?? A

[定稿日期]2021-03-02

[作者簡介]陳榕榕(1994~),女,碩士在讀,研究方向為風(fēng)景園林規(guī)劃設(shè)計;丁錚(1968~),男,教授,研究方向為環(huán)境設(shè)計及理論、環(huán)境景觀生態(tài)修復(fù)及可持續(xù)研究。

1 崇武所城概況

崇武所城是明代(1368~1644年)在福建省泉州市惠安縣東南沿海設(shè)立的軍事要塞,屬于海防衛(wèi)所型古村落。南臨泉州灣,洛陽江直流西南部;北臨湄洲灣。境內(nèi)地勢開闊平緩,溪流具有少、小的特點,小山丘數(shù)量較多且均勻分布在狹長地形的兩端。境外與臺灣海峽相鄰,附近海域遍布島嶼和礁石。時至今日,其丁字型石砌古城墻仍是我國保存最為完整的明代軍事防御設(shè)施(圖1)。

2 厝落景觀演進的二元化特征

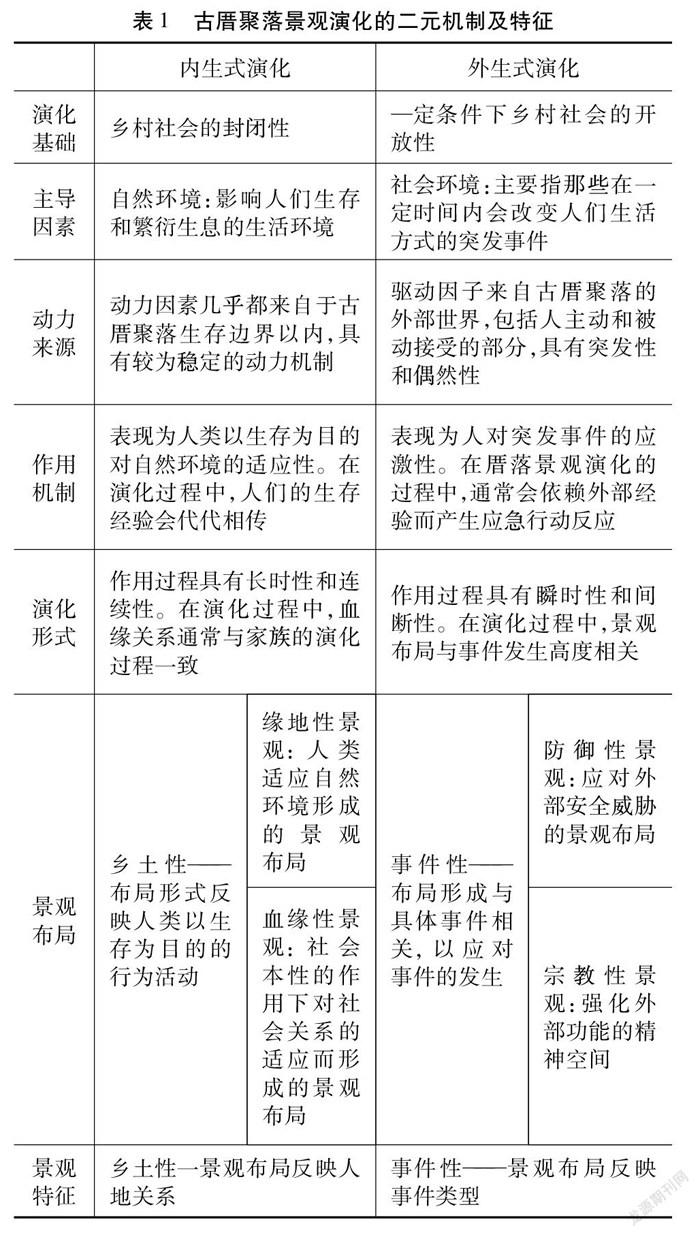

厝落景觀演進具有“二元化”特征,由特定的自然環(huán)境和人文屬性構(gòu)成。地理學(xué)家索爾認(rèn)為,自然環(huán)境構(gòu)成了人類生存的基礎(chǔ)部分,而附加在自然景觀上的各種人類活動形態(tài)則構(gòu)成了社會文化景觀[1]。因此,自然因素和社會因素在厝落演化中始終被認(rèn)為是影響厝落形態(tài)的主要因素,然這兩種因素下的各種要素以不同的方式作用。從作用機理的角度看,厝落景觀受到“內(nèi)生式”和“外生式”的影響,逐漸演變成與自然環(huán)境相呼應(yīng)的文化景觀特征[2]。

3 崇武所城景觀的演進

3.1 崇武所城景觀的演化歷程

崇武所城處于三面環(huán)海一面靠山的有利地形。五代閩國時期(907~960年),將軍張梱在青山扎寨防御海邊倭寇,保護附近村落的百姓。

宋朝(960~1279年),設(shè)崇武鄉(xiāng)守節(jié)里,續(xù)置了小兜巡檢寨,保衛(wèi)泉州港的海外貿(mào)易。同時形成了該時期特有的景觀符號“姑嫂塔”,其景觀布局表現(xiàn)為大家族各自聚居的點狀格局。

明朝(1368~1644年),其景觀格局因線性的城墻及內(nèi)部街道的形成而逐漸完善。丁字型的石砌古城墻及門樓、照壁共同構(gòu)成了崇武所城景觀符號的外圍的線性結(jié)構(gòu);而內(nèi)部的景觀布局為“一心兩軸”,心即所公署,兩軸則是由幾條主干道連接成類似十字型的景觀軸線,民居分布以家族群為組團的形式構(gòu)成。

清朝(1616~1911年)至抗日戰(zhàn)爭時期,崇武所城逐步恢復(fù)明代格局。鴉片戰(zhàn)爭后,崇武古城防御性漸失向傳統(tǒng)居住型聚落發(fā)展。

抗戰(zhàn)勝利至今中華人民共和國成立后至此,漁民生活重心逐步向所城南部轉(zhuǎn)移。

3.2 崇武所城景觀的演化機制

3.2.1 內(nèi)生式演化

內(nèi)生式演化是厝落不受外部力量干預(yù)依靠邊界內(nèi)的土地資源以及自身機制進行演化的過程,反映人們是以生存為目的,為適應(yīng)自然環(huán)境自發(fā)地進行改造、創(chuàng)造并在繁衍生息的行為。由此,崇武所城形成兩類景觀:

(1)受生存理性支配為適應(yīng)自然環(huán)境而形成的緣地性景觀[3]。崇武所城自古以來便是軍事重鎮(zhèn),因而所城的整體規(guī)劃、街巷布局到單體建筑都具有海防衛(wèi)所的防御特質(zhì)。從平面上看,崇武的城外輪廓形狀似荷花,內(nèi)部被城墻圍合起來。街道的尺度呈現(xiàn)小、多、密的特點,形態(tài)多以不規(guī)則的形式出現(xiàn)。隨著聚落的自然生長,街廓順應(yīng)城墻,因形就勢形成不規(guī)則平面。

(2)在社會本性的作用下對社會關(guān)系的適應(yīng)而形成的血緣性景觀,表現(xiàn)為按照尊卑有序的方式圍繞宗族建筑布局房屋,以及同一姓氏在村中某一個區(qū)域的集中布局。如陳氏宗族,以陳氏家廟為空間基核,不同房派向外分散延伸形成各自的家族圈形成次中心,陳氏所有的小家族圈與大宗祠共同構(gòu)成了陳氏宗族的大家族圈,福射力覆蓋整個崇武所城[4]。家族院落在景觀中所表現(xiàn)出的聚集性,同樣反映出厝落在演化過程中對于社會環(huán)境的適應(yīng)性。崇武古厝聚落的形成依賴于土地的自然供給并在此世代定居,人們的行為活動及思想觀念受到土地的束縛。在不受外部力量作用下,居住者在邊界內(nèi)部不斷傳遞形成的生存經(jīng)驗卻不發(fā)生顯著的變化。因此,上述景觀構(gòu)成了崇武所城的鄉(xiāng)土部分,具有鄉(xiāng)土特性。

3.2.2 外生式演化

外生式演化是古厝聚落經(jīng)受外部力量干預(yù)的一種演化方式,人口流動成為外部力量介入的可能,為聚落社會打開邊界提供一種契機[3]。人們會根據(jù)事件來構(gòu)造物質(zhì)環(huán)境,與場所呈現(xiàn)出一種交互式的參與性。外部事件的發(fā)生改變?nèi)藗兎€(wěn)定的行為活動并產(chǎn)生應(yīng)激性反應(yīng),在古厝聚落的邊界內(nèi)部留下痕跡形成“事件空間”[5]。因此,外生式演化是應(yīng)急社會事件的結(jié)果,古厝聚落受其影響形成的事件空間帶有強烈的事件痕跡。

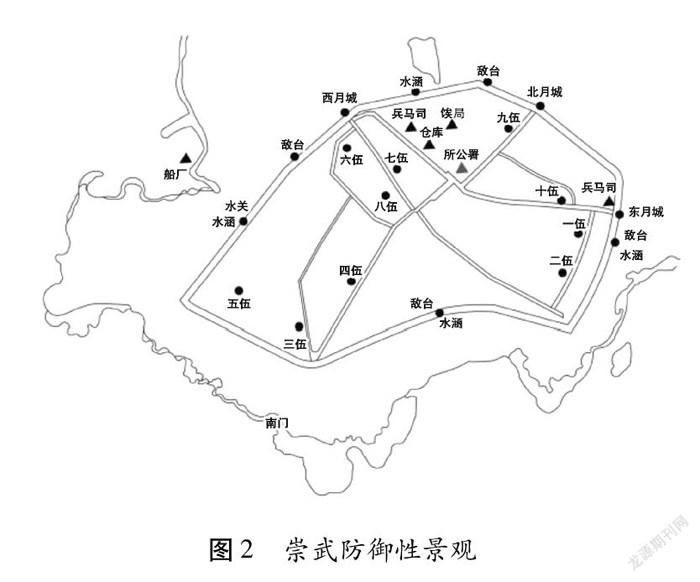

崇武所城幾百年來閱盡滄桑戰(zhàn)事累累,在朝鮮和我國沿海地區(qū)活動的日本倭寇在明朝洪武三年(1371年)突然登陸崇武,對泉州地區(qū)造成威脅。洪武二十年(1388年),江夏侯周德興奉命修建城墻,設(shè)立衛(wèi)所用來防御倭寇侵略。明中葉以后,抗倭戰(zhàn)事越來越多,軍民幾經(jīng)生死頑強抵抗才保住崇武所城,明代的抗倭事件促進了崇武所城防御系統(tǒng)的完善。在抗倭戰(zhàn)事基本結(jié)束以后,崇武古城在很長一段時間內(nèi)仍然保持著重要的軍事地位。第二次世界大戰(zhàn)爆發(fā),日本曾多次炮轟侵略崇武,城墻上的“炮擊處”便是昔日抗戰(zhàn)留下的痕跡[6]。從歷史維度上看,抗倭以及其它的抗戰(zhàn)事件共同促使了崇武古厝聚落防御性景觀形成。

據(jù)歷史記載,中原人大量移民入閩按時間序列分為西晉末年衣冠八族入閩、唐初陳元光入閩、唐末王潮王審知治閩,以及南宋時期中原人大批入閩三次[4]。閩南地區(qū)人口迅速增長,中原漢族文化的遷移傳播與當(dāng)?shù)氐墓砰}越文化交融形成獨特的閩南文化。在漫長的歷史中,崇武所城按照自身歷程動態(tài)發(fā)展逐漸形成具有閩南特色的文化景觀(表1)。

4 崇武所城景觀特征分析

4.1 鄉(xiāng)土視角下的崇武所城景觀

4.1.1 緣地性景觀

線性的街巷系統(tǒng)是構(gòu)成所城整個景觀體系的特征要素之一,通過設(shè)立各種不同職能的景觀節(jié)點為停滯行為和功能轉(zhuǎn)換提供空間支持以形成完整的空間序列,為街巷整體意向的形成提供認(rèn)知元素。崇武街巷景觀的空間序列分規(guī)則布局型和不規(guī)則布局型兩種[6]。其規(guī)則性體現(xiàn)在崇武所城由幾條主要街巷連接四個城門形成景觀軸線構(gòu)建了崇武街巷景觀的空間秩序。其不規(guī)則性體現(xiàn)在從街到巷再轉(zhuǎn)入民居入口的過程中,經(jīng)歷了從公共空間到半公共半私密空間再到私密空間的一系列轉(zhuǎn)換,充分顯示了其進退有序、開合有法的特點。

4.1.2 血緣性景觀

崇武所城的血緣性景觀以各級祠堂為中心,由數(shù)個聚居組團的布局形式出現(xiàn)。根據(jù)《崇武鎮(zhèn)志》記載,在南宋乾道元年(1165年)間有張姓祖先自泉州城內(nèi)遷居于此,其位置坐落于城隍廟下;明代,林氏祖先奉命鎮(zhèn)守崇武,其他支系相繼遷居,形成租厝群。據(jù)崇武鳳陽府經(jīng)氏族譜記載,于洪武年(1368年)間授命崇武千戶所百戶官并定居崇武,宗族在此地繁衍生息其現(xiàn)存遺跡古濠舊家是清初在原址上建立的。何氏始祖積序公由南靖來崇武開創(chuàng)基業(yè),九世公為崇禎(1628~1645年)進士其家族以宗祠為核心向外延伸發(fā)展。血緣關(guān)系是維系民居景觀秩序的紐帶,因此家族繁衍擴張形成以宗祠為核心的聚居組團。

4.2 事件視角下的崇武所城景觀

4.2.1 宗教性景觀

宗教文化是我國傳統(tǒng)文化中最具特色的要素之一,崇武古城內(nèi)遍布各種宗教文化及民間所奉非宗教被神化的人物的寺廟。明清時期,宋明理學(xué)被廣泛接受并成為了正統(tǒng)模式,官方將閩南的民俗文化中具有代表意義的文化形式納入民間神廟的建設(shè)中。根據(jù)實地考察,崇武所城內(nèi)的每個鋪鏡單元中都有作為當(dāng)?shù)氐鼐壭陨鐓^(qū)象征的祀神,并有著明確的控制范圍。因此,境廟是景觀的基核,控制著一定的社區(qū)范圍。民間信仰以崇武的鋪鏡空間為載體支配著崇武厝落景觀形態(tài)[4]。自古人類敬畏天地,并通過建造神圣點建構(gòu)落景觀的神圣性[7]。其神圣的紀(jì)念場所影響厝落家族的聚集性以及景觀秩序的形成。

4.2.2 防御性景觀

在崇武所城外圍,西門不僅設(shè)立了迎接詔書迎恩亭的場所,還建立了供士兵練習(xí)的演武場。在大岞山、赤山、高雷山和青山四處設(shè)有傳遞敵情的設(shè)施“煙墩”,并沿海設(shè)置了三處汛地控制東門、南門、北門的海面。城墻的建設(shè)順應(yīng)地形地勢,崇武四個方向都設(shè)門樓,東、西、北三面為月城,南門的門外設(shè)照壁作為屏障。內(nèi)部以所城公署為中心,該建筑群通過軸線控制空間布局的秩序,形成嚴(yán)整對稱的布局形式,邊上設(shè)有中軍臺以供發(fā)號施令。完整的防御系統(tǒng)使崇武所城能夠抵御百年來的戰(zhàn)事侵襲仍然屹立不倒,外部以山海作為天然的防御屏障,內(nèi)部有重要軍事指揮臺以及分布著多種街巷類型形成防御性極強的景觀網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)[6]。

5 結(jié)束語

閩南閩南地區(qū)曾是中國海港貿(mào)易的重心之一,也是多元文化的交流地。隨著社會的高度發(fā)展人們對建設(shè)美好家園的期望愈來愈強烈,但更新改造后的城市、農(nóng)村面貌趨于統(tǒng)一,缺乏場所感和歸屬感的特色。閩南海防古厝聚落同樣難逃現(xiàn)代化浪潮的摧損,本文著眼于崇武所城景觀形成與演化,深入探究其地理背景與動力機制,將鄉(xiāng)土空間和事件空間并置著重分析其景觀特色。以加深人們對閩南海防厝落的認(rèn)識,從而為未來的保護和發(fā)展道路提供更好的參考依據(jù)。

參考文獻

[1] 陳舜敏. 閩南沿海傳統(tǒng)聚落景觀的敘事轉(zhuǎn)譯與活化[D].泉州:華僑大學(xué),2020

[2] 張小林. 鄉(xiāng)村空間系統(tǒng)及其演變研究[M].南京:南京師范大學(xué)出版社,1999:46-51

[3] 鄧巍,胡海艷,楊瑞鑫,等.傳統(tǒng)鄉(xiāng)村聚落空間的雙構(gòu)特征及保護啟示[J].城市規(guī)劃學(xué)刊,2019(6):101-106.

[4] 高虹. 閩南傳統(tǒng)聚落空間形態(tài)演變的自組織機制研究[D].上海:華東理工大學(xué),2015.

[5] 龍迪勇. 空間敘事學(xué)[D].上海:上海師范大學(xué),2008.

[6] 傅汕.泉州崇武古城的保護與發(fā)展[D].泉州:華僑大學(xué),2005.

[7] 潘朝陽.西湖溪谷地的客家聚落空間與宗教神圣中心[J].閩臺文化研究,2013(2):63-76.

2640501186330