生態環境承載力評價在西寧多巴地區規劃中的應用

蘭 鵬

(奧雅納工程咨詢(上海)有限公司,上海 200031)

0 引言

近年來,我國生態安全形勢日趨嚴峻,國土空間開發格局與資源環境承載力不相匹配,區域開發建設與生態用地保護的矛盾日益突出。國家對城市用地空間的管制越來越嚴格,從早期《城市規劃編制辦法》提出的“中心城區總體規劃應當劃定禁建區、限建區、適建區和已建區,并制定空間管制措施”,到2019 年《關于建立國土空間規劃體系并監督實施的若干意見》中提到的“多規合一”,國家對于空間的管控,以及強化底線約束的態度愈加明確。城市環境與生態環境均具有動態變化的特征,劃定生態保護紅線只能代表同一時期生態環境保護的底線。隨著時間推移,相關政策不斷完善,生態保護紅線的分析內容也會更新調整。城市規劃決策者需要思考如何建立科學的評價模型,才能更為綜合、精準地評價當地的城市發展規模,使城市可持續發展與生態環境保護始終維持在相對平衡的狀態。

1 生態環境承載力評價的研究方法

1.1 與人類活動和城市發展相關的生態環境承載力理論

研究表明,協調人類活動(主要體現在城市發展與經濟活動層面)與資源消耗之間的平衡關系,并不等于城市發展的可持續性,因為資源會耗盡。城市所處的生態環境本身有自己的承載力。相關研究者將承載力定義為:在維持環境系統功能與結構不發生變化的前提下,區域環境系統所能承受的人口和經濟規模的限值。生態環境承載力的概念基于承載力的定義,又包括2 層內涵,生態系統的自我維持與自我調節能力;生態系統內社會經濟系統的發展能力。在城市地區,社會經濟系統的發展能力主要體現在人類活動的承載能力。生態環境承載力的評價就是評價人類活動對生態系統帶來的正負影響與生態系統的自我維持和調節能力之間的平衡關系。該平衡關系主要包括:城市發展所需的資源供給量與生態環境的資源供給能力之間的關系,人在消耗資源時排出的廢物量與環境可自凈吸納廢物能力之間的關系等。生態環境承載力評價能保證城市發展所帶來的環境影響不超過生態環境所能承受的資源消耗限值,如果資源消耗過度,生態系統的壓力與支持部分失去平衡,生態環境勢必遭到破壞。

1.2 生態環境承載力評價的常用分析方法

很多學者根據不同城市地區所處生態環境的特點和資料的可獲得性,對生態環境承載力評價提出了探索性的研究方法,較為常見的研究方法主要有供需平衡法(資源與需求差量法)、凈初級生產力估測法、生態足跡法、狀態空間法、人口-經濟-資源環境承載模型法(P-E-R)、綜合評價法等。通過研究發現,城市所處生態環境內的要素多種多樣,各要素之間的關系較為復雜,其空間特征不易確定,生態環境狀況也在不斷變化,因此,不同研究者在研究思路和研究方法上存在差異。研究方法已經逐步綜合化、精準化、定量化,其應用領域也擴展到城市發展、區域開發等方面。

1.3 生態環境承載力評價模型——規劃必備的決策性工具

葉祖達提出,在制定規劃時應考慮對土地資源、水資源等生態資源的供給能力進行綜合分析,研究合理的城市人口和建設用地規模,實現城市的可持續發展。其核心的決策準則是生態環境承載力決定發展規模和布局。該理論強調以保護生態環境為主,將生態環境承載力與城市發展相聯系,綜合考慮城市地區的土地資源、水資源、能源和生物資源等多種生態環境要素,劃定城市的開發邊界和預測人口規模,進而為維持城市地區的生態環境保護和城市的可持續發展提供更科學的理論依據。本文在此基礎上,綜合考慮生態彈性能力(反映到劃定城市的開發邊界)、資源承載能力(包括土地資源供給、水資源供給等)和環境承載能力(水環境容量等),形成生態環境承載力評價模型的綜合評價方法,進而綜合、有針對性、精準和定量分析出城市發展的合理規模限值。

2 生態環境承載力評價在西寧市多巴地區規劃中的應用

2.1 項目背景

多巴地區作為西寧市的新開發區,現狀用地面積約為31.9km2,占比19.3%。其中,城鎮建設用地僅為9.6km2,占比5.8%;村莊用地約為15.3km2,占比9.3%;剩余80.7%的地區為非建設用地。多巴面臨的主要生態環境問題如下。

1)由于位于淺山地區,沖溝發育,陡坡遍布,山洪防護體系不完善。

2)多巴所處的湟水河流域僅占青海土地面積的2.2%,但其農耕面積卻達全省農耕面積的56%,而且養育全省約61%的人口。其農耕用地十分寶貴,城市發展的底線約束凸顯。

3)多巴地表水資源匱乏,地區現狀耗水量已經接近分配指標,待“引大濟湟”工程和“西納川”工程(規劃)實施后,仍需結合用水需求平衡多巴的水權配額。

2.2 多巴地區的生態環境承載力評價模型介紹

多巴地區的規劃應對氣候變化,強調彈性發展,實現生態環境保護與城市發展的互動與平衡。其中,嚴控生態環境承載力的生態空間發展策略是規劃的重中之重,可保障多巴地區的生態環境在規劃、建設、運營過程中不受干擾。

多巴地區的生態環境承載力評價確定了多巴人口與建設用地規模的合理限值。考慮多巴位于缺水地區,生態環境承載力評價模型選取了兩類最主要的子模型:生態安全格局分析(土地資源承載力評價)模型和水資源供給與水環境承載力評價模型,綜合分析多巴在規劃期末(2030 年)的人口與建設用地規模限值。

2.2.1 生態安全格局分析模型——嚴控生態保護紅線,保障生態環境安全

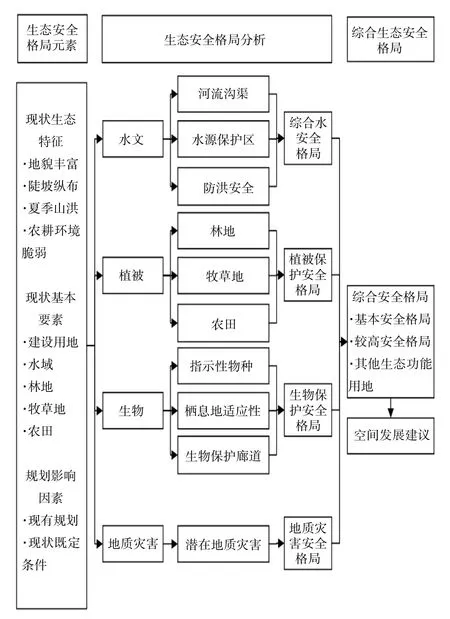

多巴的生態安全格局分析模型框架如圖1 所示。生態安全格局分析是評價土地資源承載力、嚴控生態保護紅線、保障生態環境安全的綜合分析模型,用以評價城市各類土地與人口規模、社會發展以及生態環境之間的關系。

圖1 多巴地區生態安全格局分析模型

模型分析了多巴地區的生態環境特征,梳理生態環境的基本要素,確定規劃既定的條件。在此基礎上,對生態安全格局元素進行篩選,涵蓋水文、植被、生物和地質災害等四大類別。根據相關生態保護政策及案例分析得到空間保護范圍數據,對各元素的空間數據進行分析,得到各類元素的生態安全格局分析結果。疊加各類安全格局分析結果,得到綜合生態安全格局分析的定量結果,包括基本安全格局、較高安全格局和其他生態功能用地,格局內生態資源的生態價值依次升高。

1)基本安全格局 面積占比61.3%。建議在該區域內嚴格保持原有的用地性質和功能,禁止進行任何開發建設。選取對區域具有重要生態價值的生態板塊和廊道,包括水源地、山體林地、基本農田、山洪通道及緩沖范圍、山前緩沖帶、河谷生態廊道等進行重點保護和修復。本次規劃著重考慮生物保護安全格局的內容,研究黑頸鶴、黑鸛(夏候鳥)、戴勝(留鳥)等指示性鳥類物種的覓食及棲息地環境,并將其落實到用地空間,形成生物廊道及一定的保護范圍,來保障指示性生物的生存棲息環境。

2)較高安全格局 面積占比11.7%。該區域是重要的緩沖區,可存在建設活動,對基本安全格局起保護和修復作用,與城市綠地一起構成山地城市生態環境保護和防災格局。

3)其他生態功能用地 面積占比27.0%。在該區域內可進行有條件的開發建設。多巴建設用地規模的限值就是該用地范圍,約44.6km2。

對3 類區域的分布及量化分析得到該區域的土地資源承載力結果,從生態安全角度得到合理的土地建設規模,可作為城市發展規模分析的科學理論依據,也可用于指導生態策略的制定。其生態格局作為多巴發展最基本的生態安全保障,將有效防止城鎮建設無序蔓延,保護和恢復生物多樣性,維持生態系統結構和過程的完整性,實現對區域生態環境的有效控制和持續改善。

2.2.2 水資源供給與水環境承載力評價模型——確定建設用地與人口規模上限

水資源供給和水環境承載力評價模型包括水資源供給與水環境容量2 個子模型。其中,水資源供給主要考慮水資源是否充沛,是否可持續利用;水環境容量主要考慮容納排污水量的上限量,以維持城市的可持續發展。由此預測的人口和建設用地規模可作為城市可持續發展的合理限值。模型內容如圖2 所示。

“引大濟湟”工程是從大通河引水進入湟水流域,解決湟水流域水資源緊缺、供需矛盾。

1)水資源供給承載力評價 據《西寧市“十二五”水利發展規劃》,多巴的水資源限采量約28 970kt。規劃通過“引大濟湟”工程和“西納川”工程解決多巴的供水問題。《青海省湟中縣西納川水庫工程簡介》提到,西納川水庫可供多巴的水量約11 800kt。“引大濟湟”工程是從大通河引水進入湟水流域,解決湟水流域水資源緊缺、供需矛盾的跨流域調水工程。多巴未來用水主要從調水工程中的西干渠調水。《東部城市群西寧都市區戰略規劃》提到,2030 年“引大濟湟”工程分配給西寧市的水量約662 000kt,多巴分配到的用水額度約14 900kt。水資源供給模型預測多巴的可利用水資源總量約55 670kt。

圖2 水資源供給與水環境承載力評價模型

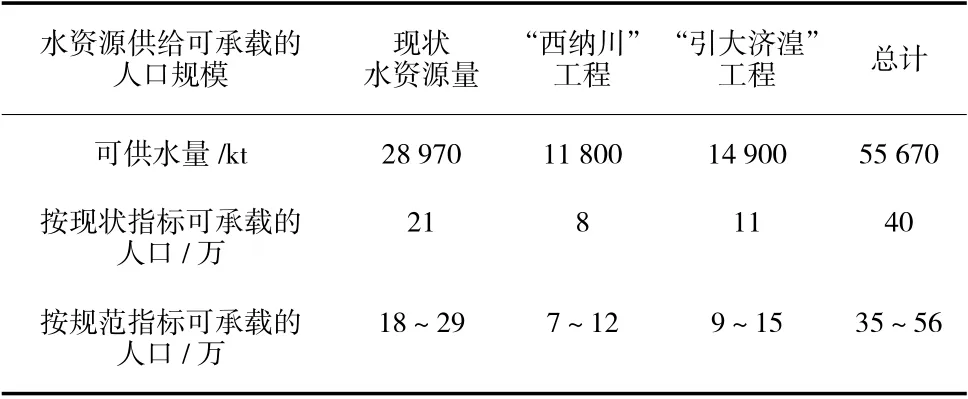

預測多巴的人口規模主要制定2 種方案:①根據現狀人均綜合用水量指標預測水資源供給可承載的人口規模;②參考規范要求的人均綜合用水量指標預測人口規模,具體預測結果如表1 所示,經計算,多巴現狀水源能承載18 萬~29 萬人,2030年供水工程完工后,多巴總水量可承載35 萬~56 萬人。

表1 水資源供給可承載的人口規模

2)水環境承載力評價 多巴處于湟水流域,為保證湟水河及其支流等自然水體的自循環體系在開發前后不受干擾,需要合理評價湟水河流域的水體納污能力,同時還要考慮湟水河接納上游的污水情況。湟水河接納來自西納川區、盤道河區、云谷川區、甘河溝區、石崖莊—西寧區排放的污水,以及多巴境內的污水。但湟水河及其支流本身的水環境容量有限。

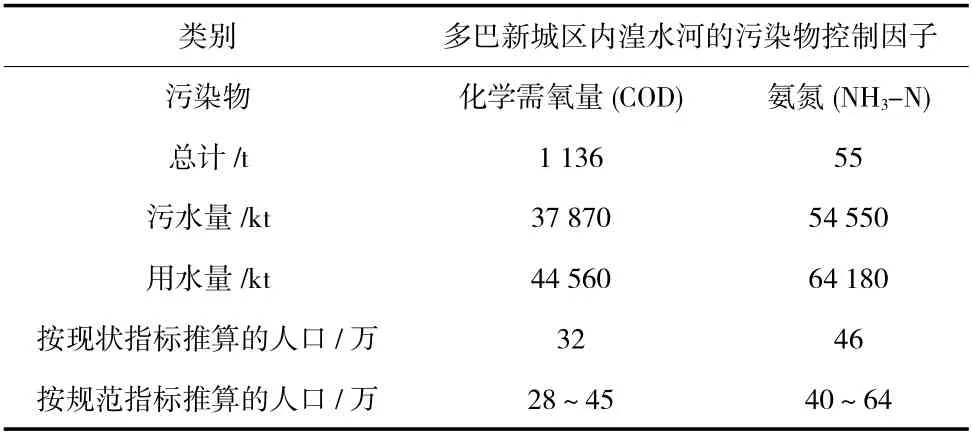

結合湟水河及其支流的水質及納污特點,本規劃選取化學需氧量和氨氮作為多巴段湟水河的納污容量計算和污染物總量控制因子。參考《西寧市水資源評價與水資源可持續利用研究》中對西寧市各分區納污的規劃目標,至2030 年年末,污水收集處理率達100%,污水廠出水水質達Ⅳ類標準(主要適用于一般工業用水區及人體非直接接觸的娛樂用水區)。為保證在開發前后的化學需氧量和氨氮排放總量保持不變,參考化學需氧量和氨氮兩項指標數據,多巴新城區內湟水河的納污容量可承載的人口規模限值約32 萬,具體數值如表2所示。

表2 水環境容量可承載的人口規模(2030 年)

根據水資源供給承載力和水環境承載力評價結果,采用兩者的較低值,得到多巴的人口規模限值,即到2030 年,人口規模限值不超過32 萬人,相應地,與此對應的可發展的建設用地規模限值在32.0~38.4km2范圍內。

3 結果與分析

規劃至2030 年,生態安全格局分析得出,多巴的建設用地規模限值約為44.6km2;水資源供給與水環境承載力評價得出,多巴的建設用地規模在32.0~38.4km2范圍內。取兩者較低值,多巴建設用地規模總量最終控制在32.0~38.4km2范圍內,人口不超過32 萬。從分析結果可以看出,與從劃分空間上的生態保護紅線范圍來限定建設用地規模相比,從非空間的水資源需求分析2030 年規劃末期的建設用地規模和人口規模,土地可開發限制更嚴格,體現出當地的水資源比土地資源更寶貴。

4 結語

針對多巴的主要生態環境問題,制定適用于該地區的生態環境承載力評價模型,并通過生態安全格局子模型分析國土空間土地資源的可開發規模,通過水資源供給與水環境承載力子模型分析水資源的可利用量。再通過資源利用、環境承載能力的關系分析,得到合適的人口規模和建設用地規模,以約束當地的城市建設和發展。該分析結果可作為城市規劃決策者在制定城市規劃方案、相關決策和管理流程工作時的科學理論依據。通過本次研究,筆者認為仍需思考的內容有以下4 點。

1)未來應跟進引水工程的實施情況,使供水量預測更精確,規劃更合理的人口規模限值。

2)研究生態環境保護、資源可持續利用與城市合理發展之間的平衡關系。環境資源不僅包括水資源,還包括能源、土地及礦產等。建立能源、礦產等各類資源承載力的總量控制及質量監督體系,完善生態環境承載力的綜合性評價體系,分析更為合理的城市發展規模。

3)自出臺《關于建立國土空間規劃體系并監督實施的若干意見》以來,國土空間規劃體系在國土空間開發保護中起到戰略引領和剛性管控的作用。政策的實施對推進生態環境保護與城市規劃工作,配以系統完整、規范合理、運行有序的法律保障制度,對保護寶貴的生態資源,實現城市環境與生態環境共融的可持續發展目標,具有重要的研究價值。

4)采用城市云數據分析等先進的數字化分析技術來改進城市規劃方法,可在城市規劃設計中實現生態環境保護和城市可持續發展的動態演變與互動,進一步優化生態環境承載力模型,使其分析內容更為直觀可視化、數據運用更靈活,對城市規劃工作更具指導意義。