農民工流入地住房選擇的代際比較及其政策完善

——基于2016年全國流動人口衛生計生動態監測調查沿海6省市數據

內容提要 作為我國工業化、城市化進程中“既非傳統意義上的城鎮居民,亦非傳統意義的城鄉居民,且與農民和市民均不同質性”的農民工群體,他們目前的住房狀況如何?基于沿海6省市監測調查數據分析結果表明,第一代農民工與新生代農民工在流入地住房現狀主要表現為“租住私房”,且在流入地住房選擇維度等三個方面的選項順序和比例,沒有表現出較大的差別,或者說表現出同質性,即還沒有出現代際差異,其主要原因在于我國“獨特的農民工市民化進程”。基于此,本文提出在未來一段時期內,政府有關部門應進一步加強農民工流入地住房政策制訂實施的頂層設計,從政策方面保證農民工在流入地與城鎮居民同等享有住房獲得的權利;建立“農民工經濟租用房、廉租房、經濟適用房、限價商品房”四位一體的住房保障體系;建立分類分層的農民工流入地住房選擇體系,使農民工順利實現向流入地市民身份的轉變。

一、研究背景及文獻綜述

學術界一般以1980年為界,將此前出生的、直接脫胎于農業生產和農村生活進城的農民工稱為“第一代農民工”,而將此后出生進城務工的農民工稱為“新生代農民工”[1]李培林:《流動民工的社會網絡和社會地位》,《社會學研究》1996年第4期。。國家統計局《2018年農民工監測調查報告》數據顯示[2]國家統計局:《2018 年農民工監測調查報告》(2019 年4 月29 日),http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/201904/t20190429_1662268.html。,2018年我國農民工總量為28,836萬人,占當年全國總人口的20.66%,其中,進城農民工為13,506萬人,分別占當年農民工的46.84%和全國總人口的9.68%;由于農民工受教育程度不高(初中文化程度及以下的比例為72.50%)等原因,農民工的職業主要分布在第二產業中的制造業(27.9%)、建筑業(18.6%)和第三產業中的批發和零售業(12.1%)、交通運輸倉儲郵政業(6.6%)、住宿和餐飲業(6.7%)等勞動密集型行業。這是造成農民工工資收入不高的主要原因。有數字顯示,2018年農民工月均工資收入3,721元(年均收入為44,652元),而同年全國城鎮非私營單位在崗職工社會平均工資為82,461元,城鎮私營單位在崗職工社會平均工資為49,575元。此外,《2018年農民工監測調查報告》還顯示,進城農民工人均居住面積為20.2平方米,但戶人均居住面積在5.0平方米及以下的農民工戶占4.4%。購買住房的占比19.0%(其中,購買商品房的占17.4%),租房居住的占61.3%,單位或雇主提供住房的占12.9%;享受保障性住房的為2.9%(其中,1.3%為租賃公租房,1.6%為自購保障性住房)。

回顧歷史我們可以看到,自改革開放以來,我國城鎮住房市場變化可分為三個階段[1]董昕:《中國農民工的住房問題研究》,經濟管理出版社2013年版,第36—44頁。:(1)1978年至1997年,是城鎮住房市場由國家和供職單位計劃分配、福利分房向市場調節的過渡階段。主要標志性改革事項有出售公房、發放提租補貼、新建商品房和建立住房公積金制度等。(2)1998年至2006年,城鎮住房市場進入高度市場化、商品化階段。1998年,國務院《關于進一步深化城鎮住房制度改革 加快住房建設的通知》提出,要“停止住房實物分配,逐步實行住房分配貨幣化”。在此后的不長時間里,城鎮形成了商品房占絕對主體地位的住房供給體系。(3)2007年至目前,城鎮住房市場為商品化、市場化與政府保障性住房并重的階段。為了保障城鎮中低收入群體住房的剛性需求,2007年國務院《關于解決城市低收入家庭住房困難的若干意見》強調,要進一步“建立健全以廉租住房制度為重點、多渠道解決城市低收入家庭住房困難的政策體系”,“力爭到‘十一五’期末,使低收入家庭住房條件得到明顯改善,農民工等其他城市住房困難群體的居住條件得到逐步改善”。由此開始,“政府保障性住房”成為城鎮居民住房制度的重要內容。而農村居民仍然沿襲在集體所有制土地上建造私宅這一傳統形式。應該說,我國城鎮住房市場的商品化、市場化,極大地改善了城鎮居民的住房條件,城鎮人均住房建筑面積也由1949年的8.3平方米提高到2018年的39.0平方米,農村人均住房建筑面積提高到47.3平方米[2]新浪財經,我國城鎮居民人均住房面積為39m2。網址:http://finance.sina.com.cn/roll/2019-09-27/dociicezueu8799861.shtml。。雖然我國城鎮居民住房制度實行“市場、保障并重”“租房、買房并舉”的原則,但在實際操作過程中,仍表現出“市場大于保障、買房大于租房”的態勢,從而推高了商品房價格,使城鎮中低收入群體特別是農民工群體越來越買不起房。對此,黨的十九大強調:“堅持房子是用來住的、不是用來炒的定位,加快建立多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度,讓全體人民住有所居。”經過努力,我國“保障性住房建設穩步推進”,累計建設各類保障性住房和棚改安置住房8000多萬套,幫助2億多群眾解決了住房困難問題,建成了世界上最大的住房保障體系[3]新浪財經,我國城鎮居民人均住房面積為39m2。網址:http://finance.sina.com.cn/roll/2019-09-27/dociicezueu8799861.shtml。。但由于農民工是我國工業化、城市化進程中出現的一個既非傳統意義上的城鎮居民,亦非傳統意義的城鄉居民,是一個與農民和市民均不同質的群體,他們在流入地的住房選擇和現狀處于一種尷尬的境地。有研究顯示,農民工住房總體上處于市場失靈和政府失靈并存的狀態,主要體現為:農民工無法進入城市商品房市場、游離于城鎮住房保障體系之外,現行用地政策制約了集體宿舍建設,而地方性政策探索又有待進一步完善[4]金三林:《解決農民工住房問題的總體思路和政策框架》,《開放導報》2010年第3期。;制度上的缺失決定了農民工在城鎮居住狀況總體上是“比較差的”[5]張泓銘:《解決農民工住房問題的一些基本設想》,《華東師范大學學報(哲學社會科學版)》2016年第6期。;大部分農民工集中租住在“城中村”、城鄉結合部,居住面積不大,基本上沒有配套設施,與城市戶籍居民的居住水平差距越來越大[1]鄭思齊:《農民工住房政策與經濟增長》,《經濟研究》2011年第2期。。有研究認為,經濟是影響住房選擇的一個重要因素。正如Arestis等提出,作為一個金融、經濟現象,利率和實際可支配收入等因素對于住房市場有著至關重要的影響[2]Arestis,P.,& Karakitsos,E.,“The U.S.Housing Slumpand the Consumer”, Journal of Post Keynesian Economics,2008,30(03),pp.335-352.。由此,收入水平、住房價格等因素成為學者們研究農民工住房消費的重要影響因素[3]董昕、張翼:《農民工住房消費的影響因素分析》,《中國農村經濟》2012年第10期。。全國性的調查數據顯示:農民工租住私房的比例遠高于租住保障性住房,其住房性質、居住情況、住房替代率和其所在城市及行業有顯著性關系[4]車若語等:《新形勢下農民工居住選擇與保障性住房研究》,《廣西社會科學》2017年第12期。。相對于城鎮居民來說,農民工住房平均消費負擔重,并缺乏可持續的支付能力,選擇價格低廉、條件較差的住房成為農民工群體無奈且現實的選擇[5]張智:《對北京市農民工住房情況的調查研究》,《中國房地產金融》2010年第7期。。這使農民工住房問題成為農民工組成結構、經濟問題同非經濟問題相交叉、現實支付能力同潛在支付能力不協調、住房承載功能和需求與城市供給能力不匹配等等因素關聯在一起的高度復雜的問題[6]張泓銘:《解決農民工住房問題的一些基本設想》,《華東師范大學學報(哲學社會科學版)》2016年第6期。。

據中國社科院《2020 年社會藍皮書》所提供的資料,2019 年,我國城鎮化水平已跨過60.0%的門檻。將來一段時期內,我國深度城鎮化、工業化越來越依賴于農村勞動力向城市的轉移。然而,這中間農民工住房問題又決定著其在市民化過程中的生活環境和社會交往空間,并通過住房為農民工獲得各種城市資源和公共服務,積累人力資本,融入主流社會提供機會[7]吳賓、楊彩寧:《住房政策領域研究熱點及演化路徑分析——基于知識圖譜視角》,《西南交通大學學報(社會科學版)》2018年第1期。,可以說,住房是農民工融入城市、實現市民化的關鍵因素。因此,農民工在流入地的住房現狀及其選擇方式是分析農民工市民化、社會融入以及我國工業化、城鎮化的重要切入點。基于此,本文選取2016年全國流動人口動態監測調查沿海6省市(廣東省、福建省、浙江省、上海市、江蘇省、山東省)的數據,對農民工在流入地的住房現狀和兩代農民工住房選擇的同質性、異質性進行分析,以期為農民工住房問題的政策完善做好前期基礎性的工作。

二、數據描述、研究內容及研究假設

(一)數據描述

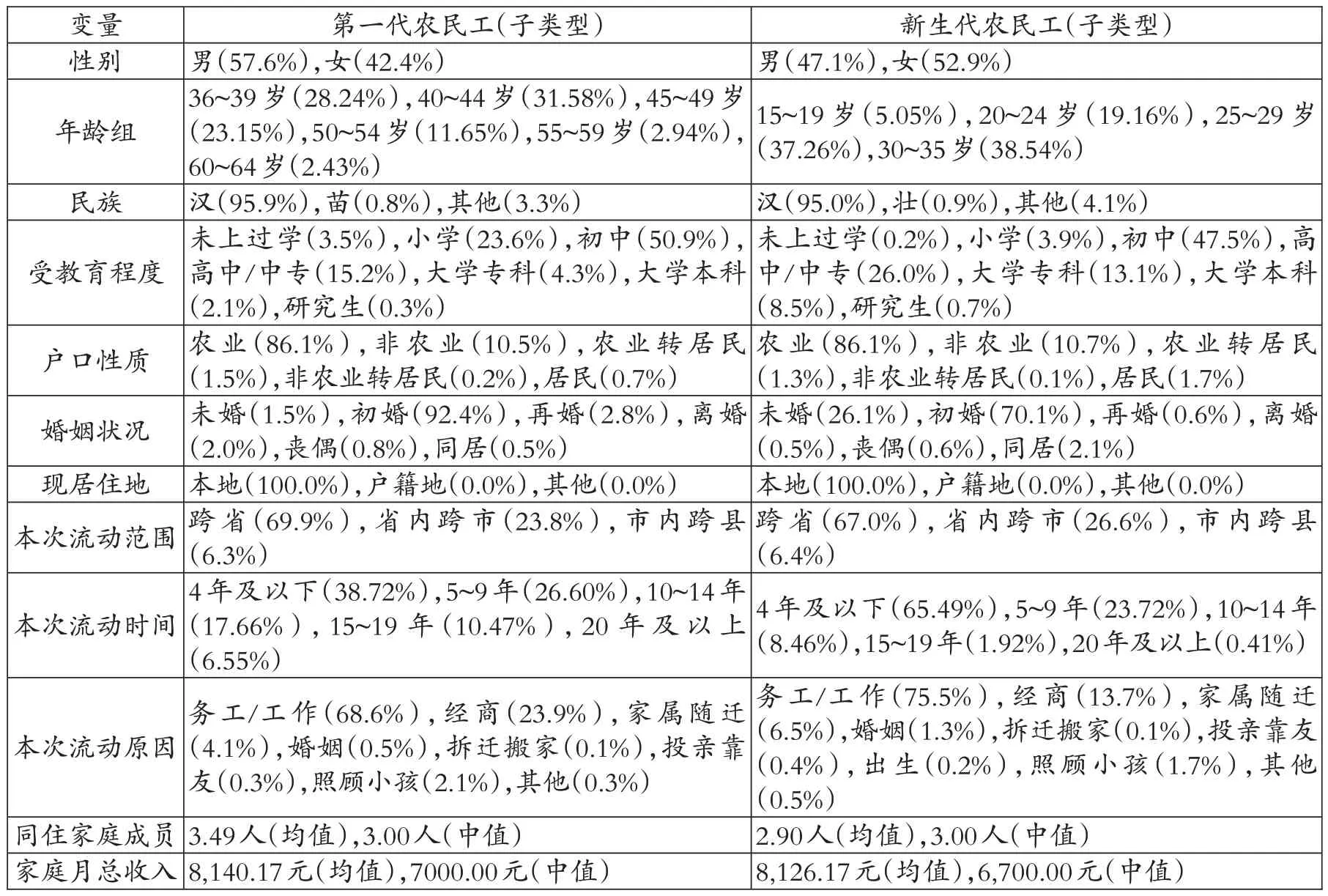

2016年全國流動人口動態監測調查對象為“在本地居住一個月及以上,非本區(縣、市)戶口的農村流動人口(2016年4月年齡為15周歲及以上,即2001年4月及以前出生的人)”。本次監測調查以調查地區的全員流動人口年報數據為基本抽樣框,采取分層、多階段、與規模成比例的PPS 方法進行抽樣。本文抽取沿海地區人口流入較多的廣東、福建、浙江、上海、江蘇、山東等6省市的監測調查數據,共發放監測調查問卷48,000份,其中廣東省10,000份(廣州市2,000份、深圳市2,000份、其他地級市6,000份)、福建省7,000份(福州市2,000份、廈門市2,000份、其他地級市3,000份)、浙江省10,000份(杭州市2,000 份、寧波市2,000 份、其他地級市6,000 份)、上海市7,000 份、江蘇省8,000 份(南京市2,000 份、蘇州市2,000 份、其他地級市4,000 份)、山東省6,000 份(濟南市2,000 份、青島市2,000份、其他地級市2,000 份)。動態監測調查的農民工基本情況變量包括:性別、年齡(通過“出生年月”轉換)、民族、受教育程度、戶口性質、婚姻狀況、戶籍地、現居住地、本次流動范圍、本次流動時間和流動原因。控制變量主要有:從事職業、就業單位性質、就業身份、與目前工作單位簽訂何種勞動合同等[1]主要職業分類為:國家機關/黨群組織/企事業單位負責人、專業技術人員、公務員/辦事人員和有關人員、經商、商販、餐飲、家政、保潔、保安、裝修、快遞、其他商業/服務業人員、農/林/牧/漁/水利業生產人員、生產、運輸、建筑、其他生產/運輸設備操作人員及有關人員、無固定職業、其他;就業單位性質分類為:機關/事業單位、國有及國有控股企業、集體企業、股份/聯營企業、個體工商戶、私營企業、港澳臺獨資企業、外商獨資企業、中外合資企業、社團/民辦組織、其他、無單位;就業身份分類為:雇員、雇主、自營勞動者;目前工作單位簽訂何種勞動合同分類為:有固定期限、無固定期限、完成一次性工作任務、試用期、未簽訂勞動合同、不清楚。。本次調查對象中第一代農民工(36~64周歲,即1952—1980年間出生)、新生代農民工(15~35周歲,即1980—2001 年間出生)的人數分別為17,750 人、29,964 人,所占比例分別為37.20%、62.80%[2]我國在業人口年齡一般為15~64周歲。因此,在分析過程中,剔除了監測調查數據中年齡大于64周歲(即1952年前出生的)、小于15周歲(即2001年后出生的)的調查對象,分別有286人、0人,剩下監測調查數據為47,714人。。其基本情況如表1所示。

表1 兩代農民工的基本情況

動態監測調查數據顯示,作為調查對象的兩代農民工具有以下幾個方面的特征:(1)第一代農民工男性占比高于女性15.2%,而新生代農民工則是女性高于男性5.8%,這說明新生代農民工以夫妻或家庭外出的比例相對較高。(2)第一代農民工與新生代農民工受教育程度是以初中及以下為主,占比分別為78.0%、51.6%,但新生代農民工接受高中/中專及以上教育的比例要高于第一代農民工。(3)第一代農民工與新生代農民工的“本次流動范圍”差別不大,主要是以跨省流動形式為主,比例分別為69.9%、67.0%,均占2/3以上。(4)第一代農民工與新生代農民工的“本次流動時間”差別較大,選擇“4年及以下”流動時間的比例分別為38.72%、65.49%,相差了26.77個百分點,即新生代農民工4年以內短期流動的人數更多。(5)兩代農民工的流動原因沒有明顯差異,主要為務工/工作、經商等兩類。(6)第一代農民工同住家庭成員人數均值為3.49人,比新生代農民工的2.90人多了0.59人;上年度第一代農民工家庭月總收入均值為8,140.17元,比新生代農民工家庭月總收入高出14.0元。

(二)研究思路及其假設

如果說,農民工從農村流入城市的終極目的是實現“市民化”,農民工是農村居民轉變為城鎮居民的中間環節;那么,在農民工市民化進程面臨的問題中,其在流入地的住房現狀及其選擇是一個非常重要的問題。由于兩代農民工在出身、生活、社會經歷方面以及職業分布的不同,他們在流入地的住房現狀及其選擇可能存在著一些差異,因此比較分析兩代農民工在流入地的住房現狀及其選擇的代際異同、影響因素就是非常重要的切入點。基于以上背景,本文研究將主要包括:(1)兩代農民工在流入地的住房現狀。其表現維度主要有在流入地“現有住房的性質”“在什么地方購買了住房”“打算在哪些地方購買住房”等三個變量。(2)兩代農民工在流入地住房選擇的代際比較。通過兩代農民工對在流入地“現有住房的性質”“在什么地方購買了住房”“打算在哪些地方購買住房”等三個變量的不同選項表現出來。(3)兩代農民工在流入地的住房現狀及其選擇代際異同的影響因素。

基于以上研究,本文提出以下兩個研究假設:(1)兩代農民工在流入地的現有住房現狀及其住房選擇是否具有同質性,影響這一邊界主要函數表現為兩代農民工在流入地“現有住房性質”“在什么地方購買住房”“打算在哪些地方購買住房”等選項的選擇比例是否相同或相差多大。如果兩代農民工選擇比例相差不大,則表明具有同質性;如果選擇比例相差較大,則表明具有異質性。(2)兩代農民工在流入地的現有住房現狀及其選擇是否具有異質性,影響這一邊界的主要函數為兩代農民工在流入地“現有住房性質”“在什么地方購買住房”“打算在哪些地方購買住房”等選項選擇比例的差異性,表現為兩代農民工在流入地的現有住房選擇是否完成從“租住私房”向“自購住房(商品房)”的轉變。

三、農民工流入地住房現狀的代際差異及其影響因素

(一)農民工流入地住房選擇現狀的代際差異

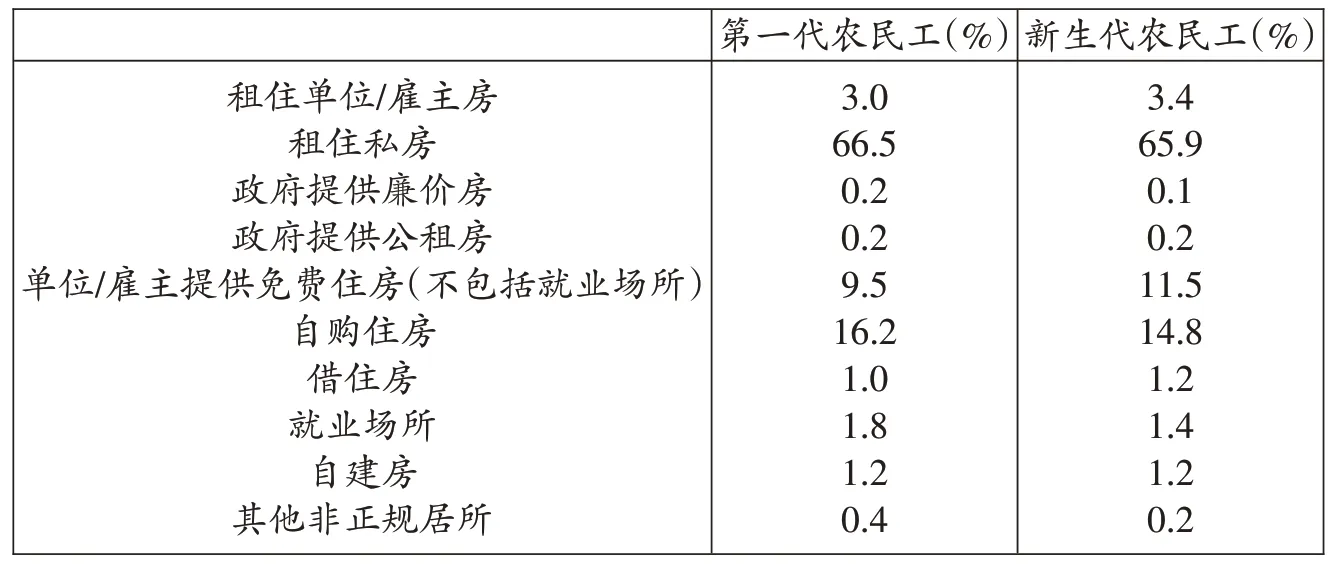

根據2016年全國流動人口動態監測調查數據我們可以看到(見表2),第一代農民工與新生代農民工現有住房情況排在前三位的分別是租住私房(比例分別為66.5%、65.9%,相差0.6個百分點)、自購住房(比例分別為16.2%、14.8%,相差1.4個百分點)和單位/雇主提供免費住房(不包括就業場所)(比例分別為9.5%、11.5%,相差2.0個百分點)。監測調查數據表明,兩代農民工現有住房情況最主要形式為“租住私房”,兩者之間比例相差極小;“自購住房”比例排在第二,這說明在城鎮購房已成為兩代農民工的重要選項。

表2 兩代農民工現有住房基本情況(選項為“是”)

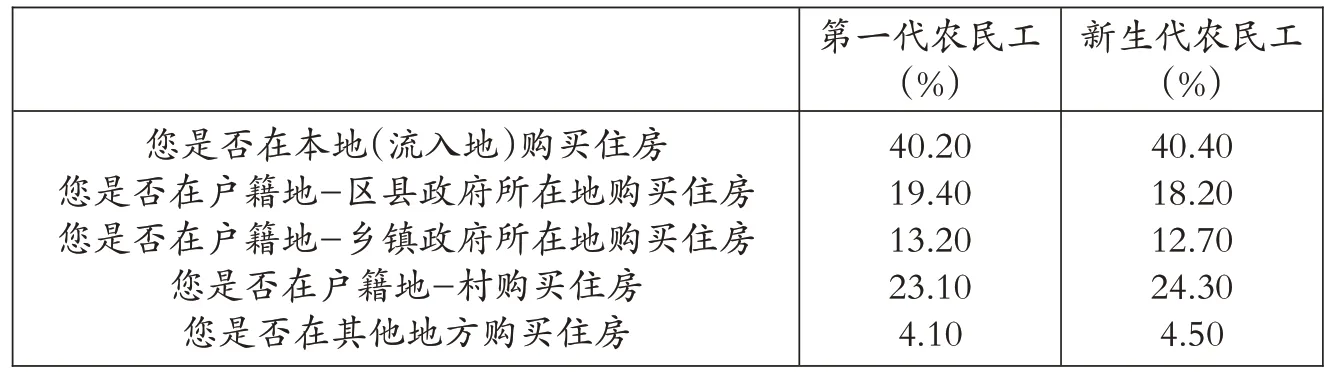

表3 為已購買住房的兩代農民工“在哪些地方購買了住房”的基本情況。即分別有40.20%、40.40%的第一代農民工和新生代農民工在本地(流入地)購買住房(相差0.2個百分點),在戶籍地購買住房(包括區縣政府所在地、鄉鎮政府所在地和村)的比例分別為55.70%、55.20%(相差0.5個百分點),而在除流入地、戶籍地之外其他地方購買住房的比例分別只有4.10%、4.50%(相差0.4個百分點)。該組數據表明,兩代農民工“在哪些地方購買了住房”選項也沒有太大的差異。進一步的卡方檢驗結果表明,能夠通過顯著性檢驗(P<0.01)。

表3 兩代農民工“在哪些地方購買了住房”基本情況(選項為“是”)

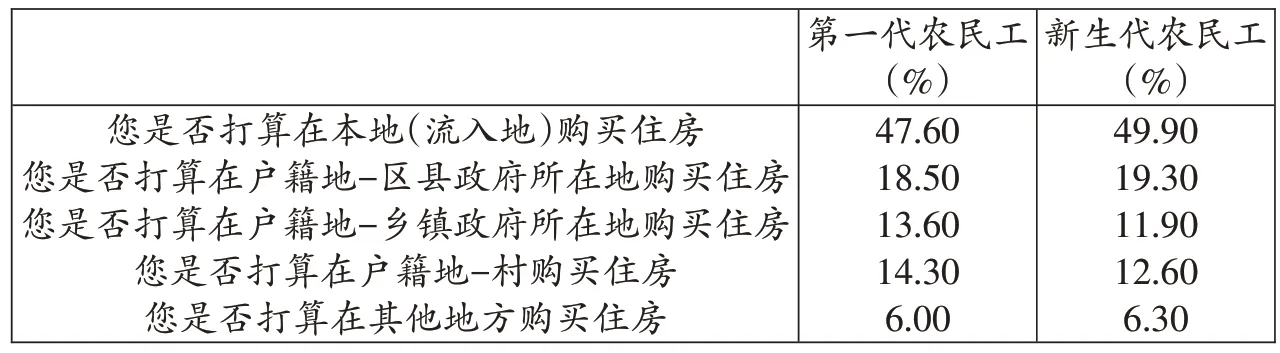

表4為兩代農民工“打算在哪些地方購買住房”基本情況。表中數據顯示,打算在本地(流入地)購買住房是第一代和新生代農民工的首選,占比分別為47.60%、49.90%(相差2.3個百分點),而打算在戶籍地(包括區縣政府所在地、鄉鎮政府所在地和村)購買住房的比例分別為46.40%、43.80%(相差2.6個百分點),即兩代農民工“打算在哪些地方購買住房”情況也沒有太大的差異。

表4 兩代農民工“打算在哪些地方購買住房”基本情況(選項為“是”)

(二)農民工流入地住房選擇代際差異的影響因素

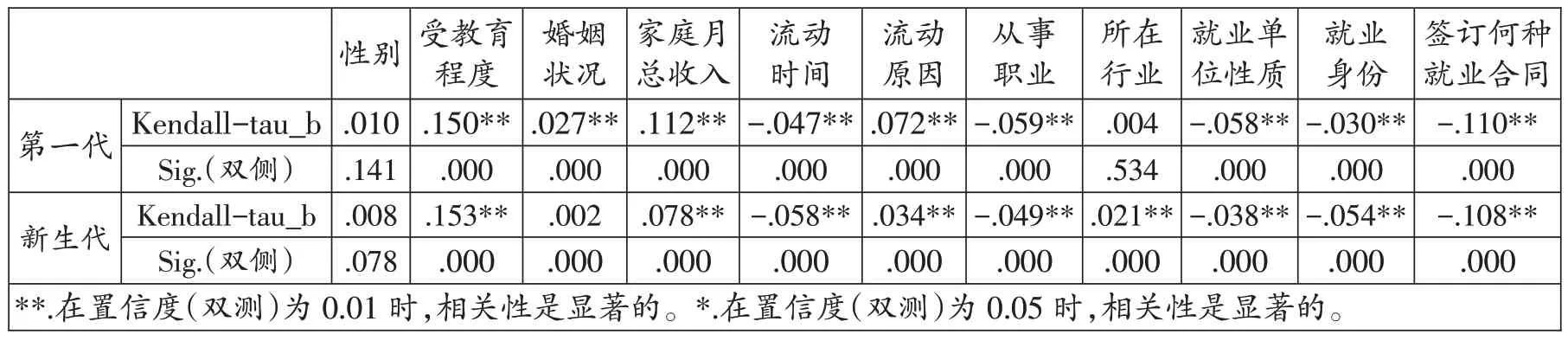

為分析兩代農民工在流入地住房現狀同質性的影響因素,本文將以“在本地購買住房”作為分析變量,分析其與兩代農民工個體特征、職業特征的相關關系。表5為兩代農民工流入地住房現狀(以“在本地購買住房”作為分析變量)與其個體特征、職業特征的相關關系矩陣。表中數據顯示,第一代農民工、新生代農民工流入地住房現狀分別與其受教育程度、上年度家庭月總收入和流動原因等變量呈現出正相關關系,其Kendall-tau_b相關系數分別為0.150、0.153,0.112、0.078和0.072、0.034(P<0.01);與其流動時間、從事職業、就業單位性質、就業身份和簽訂何種就業合同等變量呈現出負相關關系,其Kendall-tau_b相關系數分別為-0.047、-0.058,-0.059、-0.049,-0.058、-0.038,-0.030、-0.054,-0.110、-0.108(P<0.01)。第一代農民工流入地住房現狀與其性別、所在行業等變量沒有通過顯著性檢驗(P>0.05),而新生代農民工流入地住房現狀與其性別變量也沒有通過顯著性檢驗(P>0.05),但與其所在行業變量呈現出正相關關系,其Kendall-tau_b 相關系數為0.021。監測調查數據表明,除“所在行業”變量外,兩代農民工流入地住房現狀(以“在本地購買住房”作為分析變量)情況也沒有太大的差異。進一步的卡方檢驗結果表明,能夠通過顯著性檢驗(P<0.01)。

表5 兩代農民工流入地住房現狀與自變量特征的相關關系矩陣

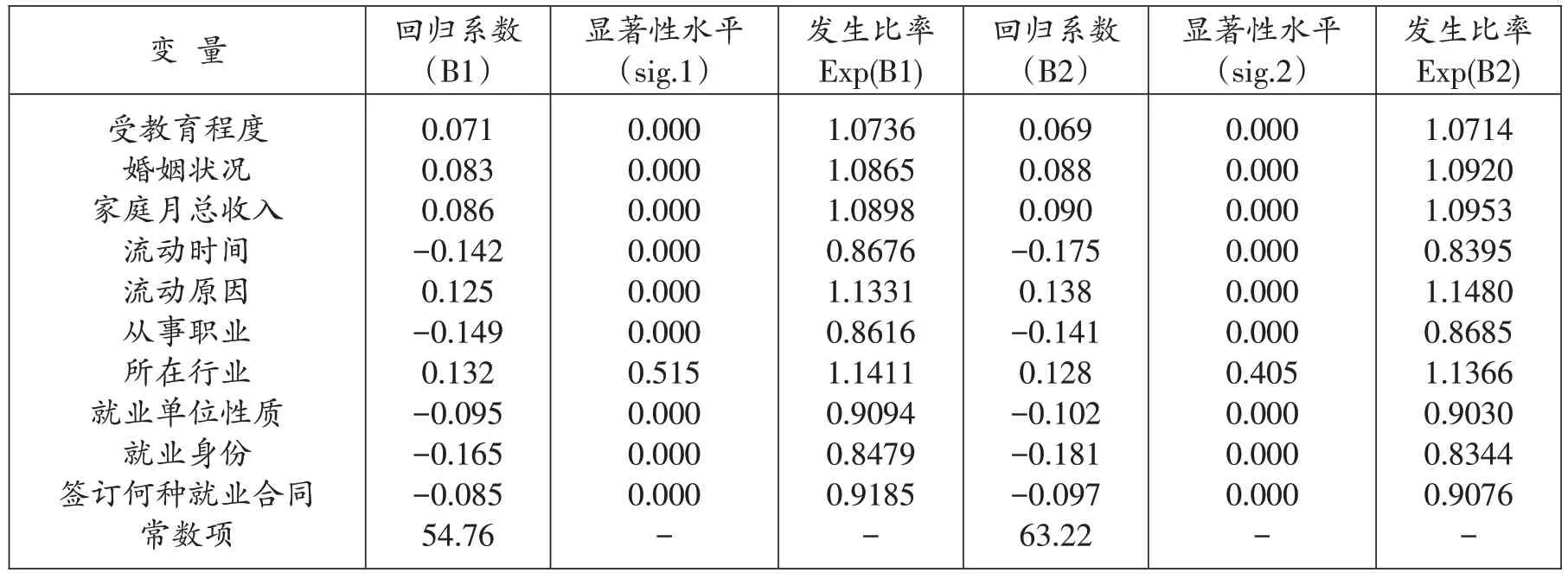

基于Logistic Regression模型的分析結果我們可以看到(見表6),在顯著性影響兩代農民工流入地住房現狀(以“在本地購買住房”作為分析變量)與其個體特征、職業特征的變量因素中,受教育程度、婚姻狀況、家庭月總收入和流動原因等變量的Logistic Regression 均為正值。其結果分別為:(1)就受教育程度變量來說,受教育程度較高的比較低的第一代農民工和新生代農民工在“本地購買住房”發生比率分別增加了7.36、7.14個百分點。其原因有:受教育程度的高低直接影響其所從事職業、就業單位性質、就業身份和簽訂何種就業合同,并影響其經濟收入。監測數據分析顯示:第一代農民工和新生代農民工受教育程度與其上年度家庭月總收入呈現出正相關關系,Kendall-tau_b 系數分別為0.176、0.171(P<0.01)。(2)就婚姻狀況變量來說,已婚的比未婚的第一代和新生代農民工在“本地購買住房”發生比率分別增加了8.65、9.20個百分點。其原因有:已婚的農民工外出原因是以務工/工作、經商等為主,其經濟收入稍高于未婚農民工(全部農民工的婚姻狀況與其上年度家庭月總收入的Kendall-tau_b系數為0.229,P<0.01)。(3)就家庭月總收入變量來說,上年度家庭月總收入高的兩代農民工在“本地購買住房”發生比率比總收入低的分別增加了8.98、9.53個百分點。其原因有:經濟收入是購房的重要前提條件。(4)就流動原因變量來說,因務工/工作流動的兩代農民工在“本地購買住房”比經商流動的,發生比率分別增加了13.31、14.80個百分點。

表6 兩代農民工流入地住房現狀與自變量特征的邏輯回歸矩陣表

在顯著性影響兩代農民工流入地住房現狀(以“在本地購買住房”作為分析變量)與其個體特征、職業特征的變量因素中,流動時間、從事職業、就業單位性質、就業身份和簽訂何種就業合同等變量的Logistic Regression均為負值。監測數據分析顯示:相對于在正式部門就業來說,在非正式部門就業的第一代農民工和新生代農民工在“本地購買住房”發生比率分別減少了13.84、13.15個百分點;就業身份為雇員比雇主的第一代農民工和新生代農民工,在“本地購買住房”發生比率分別減少了15.21、16.56個百分點;無固定勞動合同期限的第一代農民工和新生代農民工比有固定勞動合同期限的,在“本地購買住房”發生比率分別減少了8.15、9.24個百分點。

四、農民工流入地住房政策完善的建議

依據沿海6省市監測調查數據的分析結果我們可以看到,兩代農民工在流入地住房選擇表現維度三個方面的選項順序和比例,沒有顯示出較大的差別,也就是說,兩代農民工在流入地住房現狀表現出極大的同質性。分析結果同時表明,兩代農民工在流入地住房現狀主要表現為“租住私房”(比例均在66%以上);雖然“自購住房”排在第二位,但比例只有15%左右,與“租住私房”相距甚遠。也就是說,兩代農民工在流入地的現有住房選擇還沒有完成從“租住私房”向“自購住房(商品房)”的轉變。由此,本文可以得出以下結論:兩代農民工在流入地的住房選擇和形式具有“同質性”,即兩代農民工在流入地的住房選擇還沒有出現代際差異。其主要原因在于,我國“獨特的農民工市民化進程”,或者說他們還是會受到我國二元經濟、戶籍制度等因素的制約,即農民工是農民轉化為市民過程中難以避免且歷時長久的中間環節。這是西方主要發達國家在工業化、城鎮化進程中,所未曾有過的。也就是說,他們基本上實現了直接從進城農民到城市市民的轉變[1]湯兆云:《建立相對獨立類型的農民工社會養老保險制度》,《江蘇社會科學》2016年第1期。。盡管目前我國農民工規模已占全國總人口的1/5以上,并成為一個具有經濟、社會和文化獨特屬性的社會階層,但距離享有包括住房、教育、文化、醫療、交通等公共資源,并融入城市生活的市民階層而言還有相當長的過程。

那么如何讓新型城鎮化以城市戶籍人口作為城鎮化的考核目標,讓外來流動人口,尤其是農民工定居在城市,真正轉化為市民呢?我們認為,農民工市民化的實質不僅在于他們能獲得與市民同等的,包括住房、教育、醫療等公共資源,并融入城市生活,更需要有住房等“內容的跟進”。因為,住房絕不僅僅是遮風避雨的物理空間,它還決定了農民工市民化的程度。一段時期以來,為了促進城鎮化、工業化深度、廣度的發展,各級政府從政策方面力促農民工獲得包括住房等公共資源。2006年國務院《關于解決農民工問題的若干意見》強調:要多渠道解決農民工居住問題,保證農民工居住場所符合基本的衛生和安全條件;2007年國務院《解決城市低收入家庭住房困難的若干意見》強調:將農民工作為城市中其他住房困難群體;2007年建設部、發展改革委等部門《關于改善農民工居住條件的指導意見》提出:用工單位是改善農民工居住條件的責任主體;黨的十九大又進一步強調:要“加快建立多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度”,讓包括農民工在內的全體人民住有所居。但對于兩代農民工而言,除了獲得與城市市民同等的包括住房、教育、文化、醫療、交通等公共資源外,農民工醫療資源主要還在戶籍地,生病住院后主要通過“新農合”報銷支付等問題也是制約他們“市民化”的重要因素。此外,農村土地及其上附屬物的價值(包括:宅基地及其上的住房;承包的農地、山地、林地和水面;集體經濟的分紅)呈現出放大的態勢,這對于農民工來說都是不小的誘惑。

總之,實現農民工向城市市民轉變是國家工業化、城鎮化的主要目的。針對兩代農民工流入地住房選擇“同質性”的現狀,政府相關部門可以從以下幾個方面對農民工流入地住房政策加以完善:第一,政府有關部門要進一步加強農民工流入地住房政策制訂實施的頂層設計,逐步完善“住房公積金制度、住房補貼制度、財稅支持制度、金融服務制度、土地供應制度、規劃保障制度相互補充”的農民工住房政策體系,從政策方面保證農民工在流入地與城鎮居民同等享有住房獲得的權利[2]金三林:《解決農民工住房問題的總體思路和政策框架》,《開放導報》2010年第3期。。第二,建立“農民工經濟租用房、廉租房、經濟適用房、限價商品房”四位一體的住房保障體系。我們認為,農民工群體經濟收入不是很高、住房支付能力有限,且流動性較強,建立“農民工經濟租用房、廉租房”對他們來說是一種實質性的幫助。這也和黨的十九大、十九屆四中全會強調要“加快建立多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房制度,讓包括農民工在內的全體人民住有所居”的思路是相一致的。第三,針對農民工組成結構的多樣性、在城市就業的穩定性等不同情況,建立分類分層的農民工流入地住房選擇體系。對于已在城市長期就業并有居住意愿的農民工群體,可以提供“限價商品房”供他們選擇;而對于在城市短期就業、居住意愿不強烈的農民工群體,則可以“經濟租用房、廉租房”的形式為他們提供“方便”。這里需要強調的是,相對來說,新生代農民工在城鎮地區居住意愿較強,但住房支付能力又比較有限,政府有關部門可以建立“經濟租用房、廉租房、經濟適用房、限價商品房”四位一體的住房選擇體系,向這一群體提供“便利”,使他們能夠安居樂業,順利實現從農民工到市民身份的轉變。