鄉村振興背景下河西走廊鄉村轉型發展及地域類型劃分

辛 麗,呂劍平,蔡 玲

(甘肅農業大學財經學院,甘肅蘭州 730070)

一、引言

改革開放以來,我國經濟實現了飛躍式發展,但長期以來的城鄉二元結構在市場化的推進下,農村與城市間資源配置的差距越來越大。城市社會經濟飛速發展,但與此同時鄉村出現了人口老齡化、基礎設施建設滯后、空心村、土地資源閑置甚至拋荒等現象[1-2]。中國的農業、農村、農民問題逐漸顯現并且對中國經濟整體發展產生了不利影響。2005 年以來中央開始高度重視三農問題,并長期將中央一號文件鎖定在三農問題上,對農業、農村、農民問題進行了深刻探討。2017 年習近平總書記在黨的十九大報告中提出鄉村振興戰略,闡明了“產業興旺,生態宜居,鄉風文明,治理有效,生活富裕”的二十字總方針。隨著工業化、城市化的加快發展,鄉村由簡單的居住環境變成了生產、生活的多功能場所。如何實現鄉村人口、環境、土地、產業等資源的有效配置,成為了實現鄉村振興戰略要解決的關鍵問題,穩妥推進鄉村轉型發展,促進各要素在城鄉之間合理配置成為了實現鄉村轉型的重要保證[3]。

鄉村轉型發展是指在工業化、城鎮化驅動下,勞動力、土地等要素在城鄉之間加速流動,導致鄉村空間形態、經濟形態、社會形態的重構。鄉村轉型發展主要涉及人口、土地、產業、環境等方面(李婷婷和龍花樓,2014)[4]。對于鄉村轉型問題,學者們從不同的角度進行了研究。主要涉及中國鄉村轉型整體的策略與展望(李婷婷和龍花樓,2015;楊忍等,2015)[5-6],基于鄉村發展要素視角分析鄉村轉型發展(李婷婷和龍花樓,2015)[5],基于不同地域類型的鄉村轉型發展分析(李婷婷和龍花樓,2014;馮巍侖等,2018)[4][7]。總體而言,我國鄉村轉型問題的研究已有較多成果,但對具體地區鄉村轉型發展的分析研究較少。鄉村發展的自然條件和經濟基礎的差異性導致地區間鄉村發展的水平各不相同,因此對于鄉村轉型發展的研究需要因地制宜[8]。本文以河西走廊為例,構建鄉村發展水平和鄉村轉型度評價指標體系。對于2000—2017 年河西走廊鄉村轉型發展水平做出評價,并提出有效的建議,為河西走廊鄉村轉型發展的路徑探索提供思路。

二、研究區域概況及研究方法

(一)研究區域概況

河西走廊又稱甘肅走廊,東起烏鞘嶺,西至玉門關,地跨甘肅武威、張掖、金昌、酒泉、嘉峪關。河西走廊作為古絲綢之路必經之道,歷史悠久,是甘肅省重要的商品糧基地。2017 年末,河西走廊常住人口490 萬,其中城鎮人口261.95 萬人,鄉村人口228.97 萬人,城鎮化水平53.46%。河西走廊地域遼闊,人口眾多,河西五市社會經濟發展也呈現出較大差異(見表1)。

表1 2017 年河西走廊社會經濟基本情況

(二)研究時間段選擇與數據來源

鄉村轉型發展度評價以河西走廊五市為基本單位,研究時段選取國家編制實施國民經濟和社會發展五年計劃的框架。本文選取2000 年為本研究開始時段,選取2000 年、2005 年、2010 年、2015 年、2017 年為五個研究時段。研究數據主要來自于《甘肅農村年鑒》《甘肅年鑒》河西走廊各縣(市、區)統計公報以及河西走廊各市年鑒。對于個別原始數據的缺失,采用均值法進行處理。

(三)研究方法

對于鄉村轉型發展的評價,已有學者做出了大量研究,評價方法已經足夠成熟,因此對于河西走廊鄉村轉型發展評價體系的構建,本文將在已有評價方法體系的基礎上,對于評價指標和方法稍作調整。

1.鄉村綜合發展水平評價。鄉村發展是一個綜合性的概念,其內涵主要包括農業發展、基礎設施建設、人民生活水平、社會和諧、文化流傳等方面。鄉村發展內涵的豐富性決定了鄉村發展評價指標體系的多樣性[9]。因此本文參考相關文獻,根據河西走廊鄉村發展數據的可得性,基于農業發展水平、社會發展水平、人民生活水平三個方面構建鄉村綜合發展評價指標體系(見表2)。本文通過農業勞動生產率、糧食生產率、耕地資源、農業機械化水平、農田節水灌溉面積五個指標來反映農業發展水平;通過醫療水平、教育水平、信息化水平三個指標來反映社會發展水平;通過農民收入水平、城鄉收入差距、農村用電水平三個指標來反映人民生活水平[4-10]。

表2 河西走廊鄉村系統綜合發展評價指標體系

指標權重的確定主要有主觀賦權法和客觀賦權法兩類方法。主觀賦權法主要依靠決策者的主觀判斷,缺乏客觀性,例如德爾菲法、層次分析法等[11]。本文采用客觀賦權法中的熵權法對數據指標進行賦權,通過數據波動程度大小確定指標權重。為消除不同量綱對鄉村發展綜合評價結果的影響,采用極差標準化法對數據進行標準化處理。對正項指標進行正向極差處理,對負向指標進行負向極差處理。運用線性加權法計算河西走廊各市2000 年、2005年、2010 年、2015 年、2017 年鄉村綜合發展水平。

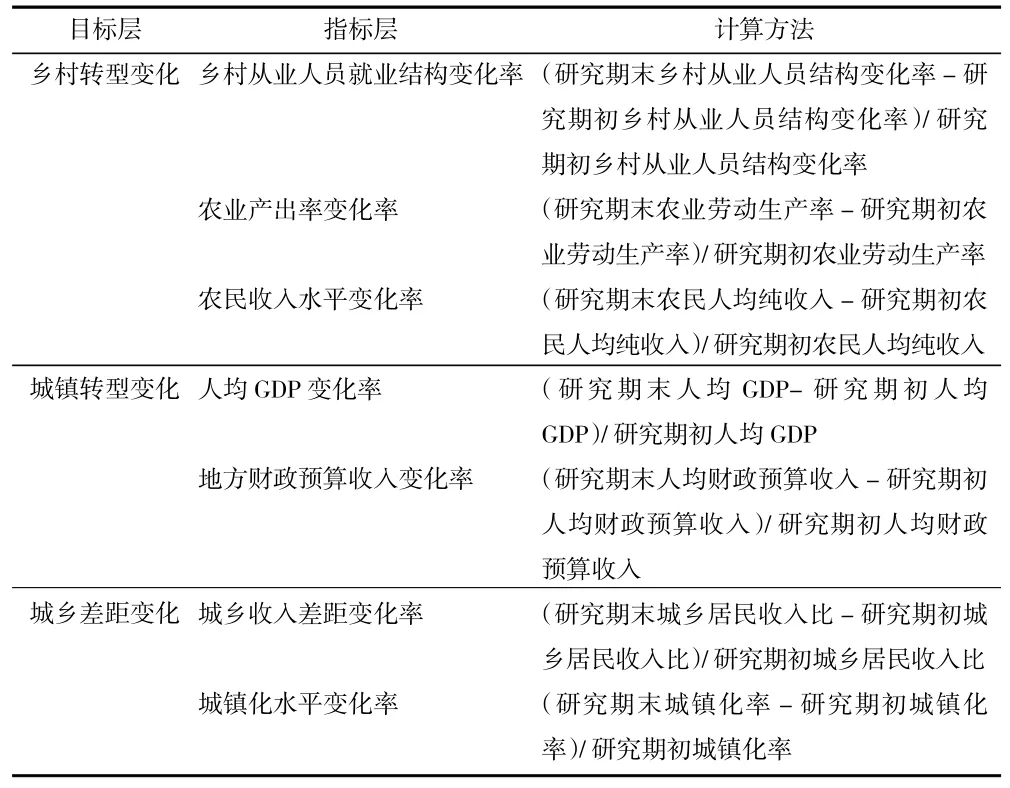

2.鄉村轉型水平評價。鄉村轉型是工業化、城鎮化發展下以及鄉村內生變量推動下的必然結果,其內涵主要包括產業結構、經濟結構、工農關系、城鄉關系、環境文化等方面的轉變[1]。本文主要從鄉村發展水平變化、城鎮發展水平變化、城鄉差距變化這三方面反映河西走廊地區鄉村轉型變化。選取與之相關的七個指標構建鄉村轉型指標體系,如表3 所示。同上,運用熵權法計算指標權重,運用極差標準化法處理數據、運用線性加權法計算2000—2005 年、2005—2010 年、2010—2017 年三個時間段河西走廊各市鄉村轉型綜合評價結果。

三、結果分析

(一)河西走廊地區鄉村發展水平評價

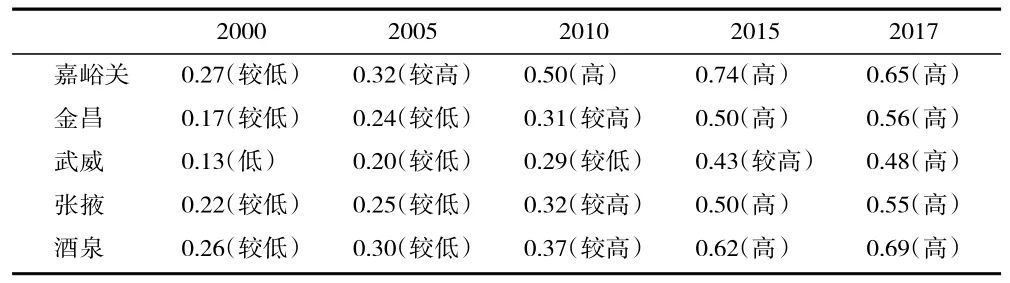

1.河西走廊地區鄉村發展水平評價結果。本文根據四分位法對河西走廊五市2000 年、2005 年、2010年、2015 年、2017 年五個時點的鄉村發展水平進行劃分,將25%(1/4 分位)、50%(2/4 分位)、75%(3/4分位)三個位置的數值作為四個等級的臨界值,將鄉村發展水平分為低、較低、較高、高四個等級[7]。

2.河西走廊地區鄉村發展水平特征。從表4 可以看出,河西走廊地區鄉村發展水平總體上呈現出逐年提升的趨勢。2000—2005 年“十五”期間,河西五市由于整體經濟發展水平的限制,發展程度普遍較低。鄉村發展水平較高的地區主要是嘉峪關市。嘉峪關市屬于老工業區,工業以及旅游業的快速發展對其鄉村發展起到了巨大的帶動作用。其余地區農村發展仍處于起步階段,發展速度較慢。2005—2010 年“十一五”期間國家出臺了一系列促進糧食安全和農業發展的政策。國家出臺的糧食直接補貼政策、農機具購置補貼政策也直接推進了河西走廊農業向現代化農業加速推進,河西走廊各地區農村發展呈現出穩步增長的趨勢。總體而言,嘉峪關市仍是河西五市中鄉村發展水平增長最快、發展度最高的地區。2010—2015 年“十二五”期間國家取消了農業稅,并且進行了戶籍制度改革,打破了城鄉之間的政策壁壘,促進了資源要素在城鄉之間的合理分配。在這一時期,河西走廊地區鄉村發展水平飛速提升,普遍達到了較高的發展水平。2015—2017年,新型農業經營主體和特色農業的發展有效促進了河西五市鄉村的持續高速發展。

表3 河西走廊鄉村轉型綜合評價指標體系

表4 河西走廊地區鄉村發展水平評價結果

(二)河西走廊地區鄉村轉型水平評價

1.河西走廊鄉村轉型度評價結果。同上,運用四分位法對河西五市2000—2005 年、2005—2010 年、2010—2017 年三個時間段的鄉村轉型度進行劃分,將鄉村轉型度分為低、較低、較高、高四個等級,評價結果如表5 所示。

表5 河西五市鄉村轉型度評價結果

2.河西走廊地區鄉村轉型水平特征。從表5 可以看出,2000—2005 年,嘉峪關市、金昌市、武威市轉型度較低,張掖市、酒泉市處于低水平轉型階段,主要原因在于初始經濟發展水平較低,不足以支撐鄉村的轉型發展。2005—2010 年,河西五市鄉村轉型程度飛速上升,嘉峪關市鄉村轉型度由0.29 上升到0.43,達到較高的轉型程度。金昌市鄉村轉型度由2000—2005 年的0.20 提升到2005—2010 年的0.40,提升了一倍。武威市鄉村轉型程度由0.20 提升到0.44,達到較高的鄉村轉型水平。酒泉市鄉村轉型度由0.07 提升到0.52,實現了飛躍式轉型發展。2010—2017 年,河西五市鄉村轉型度呈現穩中有增的趨勢。其中,武威市鄉村轉型發展速度最快,達到了0.70,基本實現了城鄉之間的協調發展。

四、河西走廊地區鄉村轉型發展地域類型及其發展特征

(一)鄉村轉型發展地域類型

本文參考“區域地貌-產業特征-轉型發展特點-城鄉關系”四段式命名法,將河西走廊五市根據其鄉村轉型發展程度依次劃分為嘉峪關市工業型穩步轉型加速發展城鄉關系趨穩區、金昌市工業型快速轉型平穩發展城鄉關系惡化區、武威市農業型快速轉型低速發展城鄉關系惡化區、張掖市農業型穩步轉型平穩發展城鄉關系穩定區、酒泉市農業型快速轉型加速發展城鄉關系改善區。

(二)各類型區鄉村轉型發展特征

河西走廊五市的資源稟賦和經濟發展水平差異較大,因此其轉型發展的路徑、速度也并不相同。嘉峪關市工業型穩步轉型加速發展城鄉關系趨穩區工業基礎雄厚,經濟發展水平在甘肅省遙遙領先。從數據上看,嘉峪關市初始鄉村發展基礎較好,經濟發展擁有足夠動力支撐。嘉峪關市屬于工業旅游型城市,城鎮化率在90%以上,工業總量大,農業占比較小。工業化、城鎮化的發展促進了鄉村的轉型發展,城鄉關系趨于穩定。

金昌市工業型快速轉型平穩發展城鄉關系惡化區因礦設市,具有豐富的礦產資源,是一座典型的工業化城市。上述數據反映出,金昌市鄉村發展初始水平較低,隨著近年來政府對“三農”的政策支持以及工業化對鄉村發展的帶動,金昌市鄉村發展水平呈現出穩步上升的趨勢。但其發展速度慢于鄉村轉型速度,城鄉收入差距較大,影響了城鄉之間的協調穩定發展。

武威市農業型快速轉型低速發展城鄉關系惡化區是甘肅省典型的農業大市,由于缺乏工業基礎、自然資源貧乏,武威市鄉村經濟一直處于低速發展的狀態,與此同時,武威市經濟結構受到政策的驅動鄉村快速轉型。鄉村發展的低水平和轉型的高水平造成了城鄉關系的惡化。

張掖市農業型穩步轉型平穩發展城鄉關系穩定區農業發展基礎較好,近幾年來張掖市制種玉米產業發展迅速得到了國家的大力支持。且張掖市旅游業發展水平不斷提高,促進了地區經濟發展。張掖市鄉村發展與轉型步伐基本一致,城鄉收入差距逐步減小,城鄉關系良性發展。

酒泉市農業型快速轉型加速發展城鄉關系改善區具有良好的農業發展基礎,從數據可以看出,酒泉市鄉村初始發展水平在河西五市中較高,但轉型度很低。隨著酒泉市綜合經濟水平的提升,酒泉市鄉村發展和鄉村轉型程度逐步匹配,城鄉關系得到了很大的改善[12]。

五、結論

(1)基于構建的鄉村發展度模型以及鄉村轉型度模型,從“發展”與“轉型”的視角對河西走廊五市鄉村轉型發展的結果表明:在歷經了“十五”(2001—2005)、“十一五”(2006—2010)、“十二五”(2011—2015)計劃,邁向“十三五”(2016—2020)計劃的進程中,河西五市鄉村轉型度和發展度總體上體現出不斷提高的趨勢。“轉型”和“發展”相輔相成,共同促進鄉村整體水平的提高。

(2)不同地區社會經濟基礎、自然資源稟賦的差異對于該地區鄉村的轉型發展具有重要的影響作用,因此應該根據各市的鄉村發展水平特征實施差別化的區域政策。河西五市發展水平、發展重心各不相同,對各市鄉村發展轉型進行差異化考慮,是促進城鄉之間要素有效配置,實現鄉村振興的重要措施。