居住安排與晚年孤獨

——基于CHARLS 的實證分析

王春玲

(上海工程技術大學管理學院,上海 201620)

一、引言

新中國成立70 年來我國居民的居住方式發生了很大變化,傳統的“多代共居”模式早已分化成為零散的小家庭居住模式。同時,我國人口老齡化態勢加劇,中國已經成為全球老齡人口最多的國家,如何促成健康老齡化、有效緩解老年人孤獨感成為了新時期我國老齡事業的重要議題。西方國家75歲以上老年人口中平均有40%的人會經常感到孤獨,且這一比率仍在持續增加[1]。據中國人民大學數據與調查中心2016 年的調查顯示,我國24.78%的老年人有不同程度的孤獨感,獨居老人中有嚴重孤獨感的比例達5.12%[2]。鑒于老年人的居住安排越來越多樣化,研究各種類型的居住安排與孤獨感之間的聯系變得非常重要[3]。在中華民族傳統孝道文化背景下,老年人的居住安排選擇(例如僅與配偶居住、與配偶子女居住、與父母兄弟姐妹等居住)是否對孤獨感產生影響、會在多大程度上產生影響?基于以上問題,本文借助中國健康與養老追蹤調查(Chinese Health and Retirement Longitudinal Survey,CHARLS)2015 年數據,采用最小二乘回歸和分位數回歸方法研究老年人不同類型的居住安排對孤獨感產生的影響,使用分位數回歸是為了更全面、清晰地掌握各變量對老年人孤獨感的異質性影響。

二、文獻回顧

(一)居住安排的定義

本文將居住安排分為四種形式,即獨居,指老年人獨自生活;與配偶居住,指老年人只與自己的配偶共同居住;與子女居住,指老人自己或夫妻一起同子女居住;與他人居住,指老人自己或夫妻一起同自己和配偶的父母、兄弟姐妹等共同居住。

(二)居住安排與晚年孤獨的相關性研究

國外對居住安排與老年人孤獨感的研究內容豐富,涉及孤獨感劃分、群體特征、文化背景等多個方面。首先集中于獨居這種居住安排方式對孤獨感的影響,前后很多研究都表明獨居會顯著增加老年人的孤獨感[4-5]。孤獨感一般被劃分為情感孤獨和社交孤獨,據Páraic 等(2019)[6]的研究,獨居老人更傾向于情感性的孤獨,情感孤獨會潛在作用于老年人的身體功能狀態,從而導致其呈現更高的死亡率;其次有較多研究集中在不同群體特征下的居住安排是如何影響晚年孤獨的。例如Stephens 等(2011)[7]比較了同種居住安排方式下男女性別差異對孤獨感造成的不同影響,發現獨自生活的男性較女性顯示出更強烈的孤獨感,而與子女共同居住的女性比男性有更強烈的孤獨感。Greenfield 和Russell(2011)[8]運用美國國家社會生活、健康和老齡化項目(NSHAP)的調查數據比較了有無伴侶同住對老年人孤獨感的影響,發現相比與子女同住、與親戚朋友同住的老年人,與配偶或伴侶一起生活的老年人感到孤獨的程度更低;再次,不同文化背景下老年人居住安排方式對其孤獨感的影響不同。Gierveld和Tilburg(1999)[9]發現荷蘭老年人的居住安排方式傾向于個人居住模式,而意大利老人則更傾向于傳統的家庭模式,意大利家庭模式下的老年人孤獨感程度較荷蘭個人居住模式的低。接著Gierveld 等(2012)[10]將東歐與西歐國家老年人孤獨感程度對比發現,東歐國家老年人的孤獨感要高于西歐國家,其中獨自生活的老年人最孤獨、與伴侶生活的老年人最不孤獨,這與東西歐不同的文化體系有關。

(三)居住安排與晚年孤獨的干預研究

國外對居住安排與晚年孤獨的干預研究起步較早,干預措施里通常包括選擇居住對象、獲取家庭資源、加強社會參與等方面。Ross 等(1995)[11]研究發現老年人和子女共同生活是抵御孤獨感的有力保障;Russell(2009)[12]認為與配偶或成年子女生活可以起到緩沖孤獨感的作用,為家庭內部的社會交往和社會支持提供機會,但由于家庭間的溝通差異,與家庭成員居住并不一定都會帶來好結果;Porell 等(2016)[13]發現夫妻同住雖然可以為老年人提供單獨居住中沒有的福利或者轉移性支持,但這也會使老年人與家庭成員發生一定沖突,因此需要加強老年人護理政策設計以將危害減輕到最低程度,還有研究指出老年人與他人一起吃飯或者喝酒是緩解孤獨的重要方式(Pettigrew 和Roberts,2008)[14]。以上均借助居住對象對老年人心理健康的積極干預達到緩解孤獨感的目標,此外家庭資源對提升老年人福祉也具有重要作用。Victor 和Yang(2009)[15]為家庭是老年人基本的生活單位,擴大家庭規模、增加家庭成員可以為老年人提供多元的交流渠道以減少孤獨感;Green 等(1989)[16]證實一個浪漫的伴侶可以通過幽默的語言和行為使生活變得更加有趣,這對老年人預防孤獨感作用明顯。另外提升老年人社會參與度也能降低高孤獨感風險,Victor和Bowling(2012)[17]認為社會關系的改善和身體健康的提升可以有效降低孤獨感,因此建立和支持社會嵌入性的老年人交友服務是治療晚年孤獨和改善長期健康狀況有效途徑;Koning 等(2016)[18]對居住在英國城市和農村的老年人進行對比發現,農村老人在城市化的進程中因老年遷移活動失去了原有穩固的鄰里社區聯系,所以要加強對農村老人的政策干預、提升其在城市社區中生活的能力,幫助他們保護自己的社交網絡,以防止孤獨、優化社會福祉;Finlay 和Kobayashi(2018)[19]發現美國老年人中存在嚴重的社會孤立現象,這種孤立會讓老年人更加孤獨,需要社會組織介入進行適當的心理干預并為老人提供新溝通渠道和機會。

綜上,國外對老年人居住安排與孤獨感產生的影響有豐富研究,針對老年人孤獨感問題提出了與環境相適應的干預措施,值得學習借鑒。本文以國外研究為參考,借助CHARLS 數據研究我國老年人的居住安排方式與孤獨感的關系,主要采用分位數回歸方法估計居住安排對老年人孤獨感以及其他控制變量整體分布的影響即異質性影響,以彌補OLS 平均影響的不足、更全面的掌握信息。

三、數據說明

(一)數據來源

采用北京大學中國社會科學調查中心(ISSS)實施的中國健康與養老追蹤調查(CHARLS)2015 年的數據,這是一個旨在收集代表中國45 歲及以上中老年人家庭和個人的高質量微觀數據,用以分析我國人口老齡化問題。研究對象為年齡在60 歲及以上的具有孤獨感的老年人。首先剔除掉年齡不符合、孤獨感信息缺失的樣本后,又剔除了居住安排、性別、受教育水平、社會參與等方面的異常值和缺失值,最終確定有效樣本數為4 081 人。

(二)變量選取

1.核心變量的選取。被解釋變量為受訪者上周感到孤獨的時長,包含四個區間:很少或者根本沒有(<1 天)、不太多(1—2 天)、有時或者說有一半的時間(3—4 天)、大多數的時間(5—7 天)。解釋變量為受訪者的四種居住安排方式:獨居、只與配偶居住、與配偶和子女共同居住、與配偶、子女及他人居住。其中,與他人居住包括受訪者與自己的父母或配偶的父母共同居住、與自己或配偶的兄弟姐妹居住等。

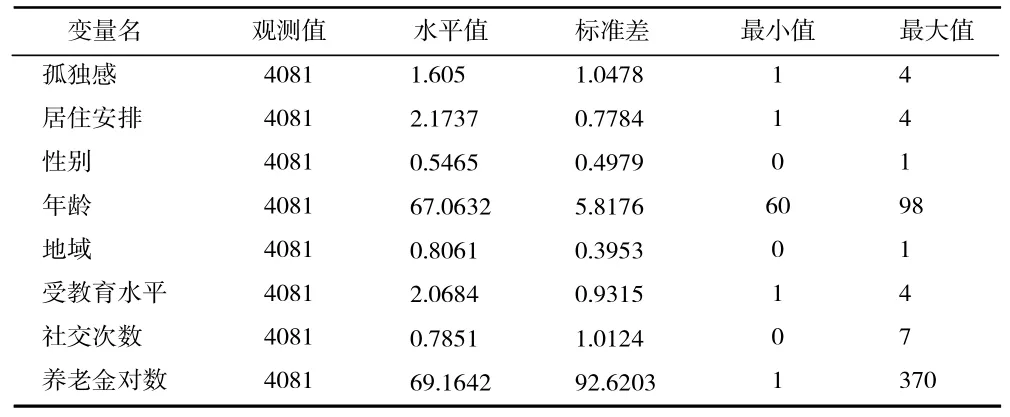

2.輔助變量的選取。(1)年齡,每十歲為一個年齡階段跨度,90 歲以上單獨成為一個年齡段;(2)受教育水平,劃分為四個階段:小學以下,包括未接受過教育(文盲)、私塾畢業、未讀完小學三種情況;小學,指完成小學學業;初中,指完成初中學業;高中及以上,包括高中、中專、大專、本科、碩士、博士六階段。綜合采用CHARLS 2015 年和2013 年的數據來描述不同教育階段老年人的孤獨感情況;(3)地域,按現居住地分為城鎮和農村兩類。城鎮指受訪者現居住地在主城區和城鄉結合區,農村指受訪者現居住地在鎮中心區、鎮鄉結合區、鄉中心區和村莊;(4)社交活動數量,表示受訪者過去一個月內參與社交活動的項目數量,分為沒有參加(0 項)、很少參加(1~2 項)、經常參加(3 項及以上)三種情況;(5)養老金領取水平,指受訪者上個月累計領取的養老保險數額,包括基本養老保險、高齡養老補貼、商業養老保險等,為便于分析比較,對養老金領取水平做了對數化處理,如表1 所示。

表1 變量描述表

四、實證分析

(一)描述統計分析

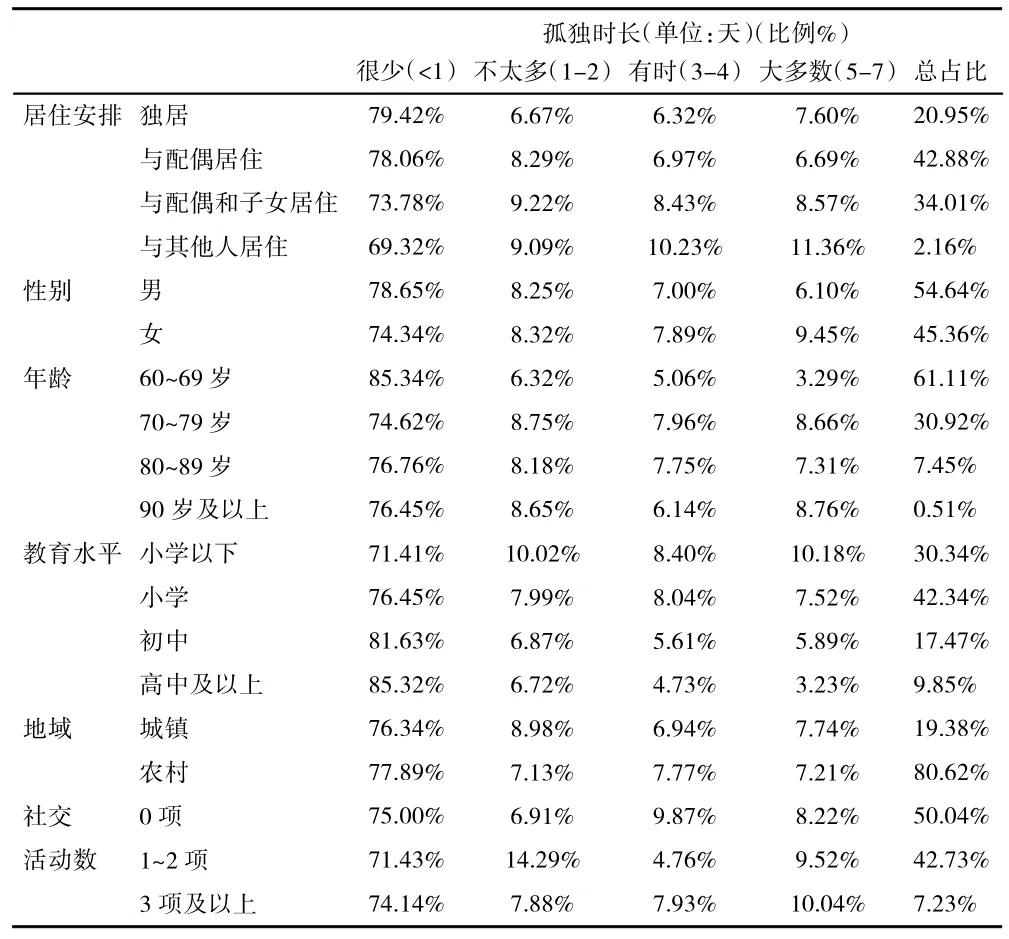

如表2 所示,從孤獨時長來看,受訪者上周感到孤獨的時長小于1 天的占比76.70%(3 130 人)、1—2 天的占比8.28%(338 人)、3—4 天的占比7.40%(302 人)、5—7 天的占比7.62%(311 人)。可見除了76.70%的老人不經常感到孤獨外,一周內孤獨時長在3—4 天和5—7 天的占比較高,且一周內有5—7 天感到孤獨的人數占比(7.62%)高于3—4天感到孤獨的人數占比(7.40%)。從居住安排方式來看,老年人與配偶居住是最主要的居住方式占比42.88%,其次為與配偶一起同子女居住占比34.01%,獨居人口占比20.95%;與配偶居住在一起的人中有33.47%的很少感到孤獨(孤獨時長<1天),而獨居老人會在大多數時間(孤獨時長5—7天)感到孤獨,占比最大為1.59%,與配偶一起同子女居住的人中,有2.92%的人會在大多數時間(孤獨時長5—7 天)感到孤獨。

表2 不同孤獨時長下的人口特征統計表

其他變量描述如下,女性老人更容易在一周內的大多數時間(5—7 天)感到孤獨,這一比例高出同組男性0.96 個百分點,因此孤獨程度在男女性別上存在差異;低齡老年人(60~69 歲)較其他年齡段更容易感到孤獨,孤獨時長各階段占比最高,且年齡越大的老年人感到孤獨的時長越少,90 歲及以上老齡人口中僅有0.05%在多數時間(5—7 天)感到孤獨;受教育水平越低的老年人感到孤獨的時長越長,小學以下學歷的人在各階段感到孤獨的時長占比均高于其他學歷的老年人,說明受教育水平是影響孤獨感的一項重要因素,這將在后續具體分析;農村老人更容易在絕大多數時間感到孤獨,占比6.98%,這一比例是城市老人的10.9 倍,而且農村老人在各階段感到孤獨的占比均高于同階段城市老人,可見居住地域對老年人孤獨感的影響很大;最后,社交活動數為0 項和1~2 項的兩組老年人感到孤獨的時長遠多于社交活動數為3 項及以上的老年人群。

(二)分位數回歸分析

根據Weiss(1973)的觀點將被解釋變量“孤獨感”劃分為社交孤獨和情感孤獨,二者得分加總為單個個體綜合的孤獨感得分。社交孤獨指缺乏一個能夠提供歸屬感、責任感和社區成員感的可接受的社交網絡;情感孤獨指一個人在生活中缺乏可依戀和求助的對象。CHARLS 2015 年的問卷中有問及老年人社交情況和情感體驗的部分,從中挑選6 個問題分別代表社交孤獨和情感孤獨情況。社交孤獨情況用“您對您和您配偶的關系滿意嗎”“您對您與子女的關系滿意嗎”“您對您的整體生活滿意嗎”表示,剔除不適用情況,選項為極其滿意、非常滿意、比較滿意、不太滿意和一點也不滿意,不滿意程度越高表明受訪者的社交孤獨越嚴重。情感孤獨用“我感到孤獨”“我感到害怕”“我感到情緒低落”表示,選項為很少或者根本沒有、不太多、有時或者說有一半的時間、大多數的時間。時長越長表明受訪者的情感孤獨越嚴重。以上皆按選項順序依次賦值,最低為1 分,最高為5 分,情感孤獨和社交孤獨得分加總為單個樣本的孤獨感得分情況,得分越高表明該樣本的孤獨感程度越高。

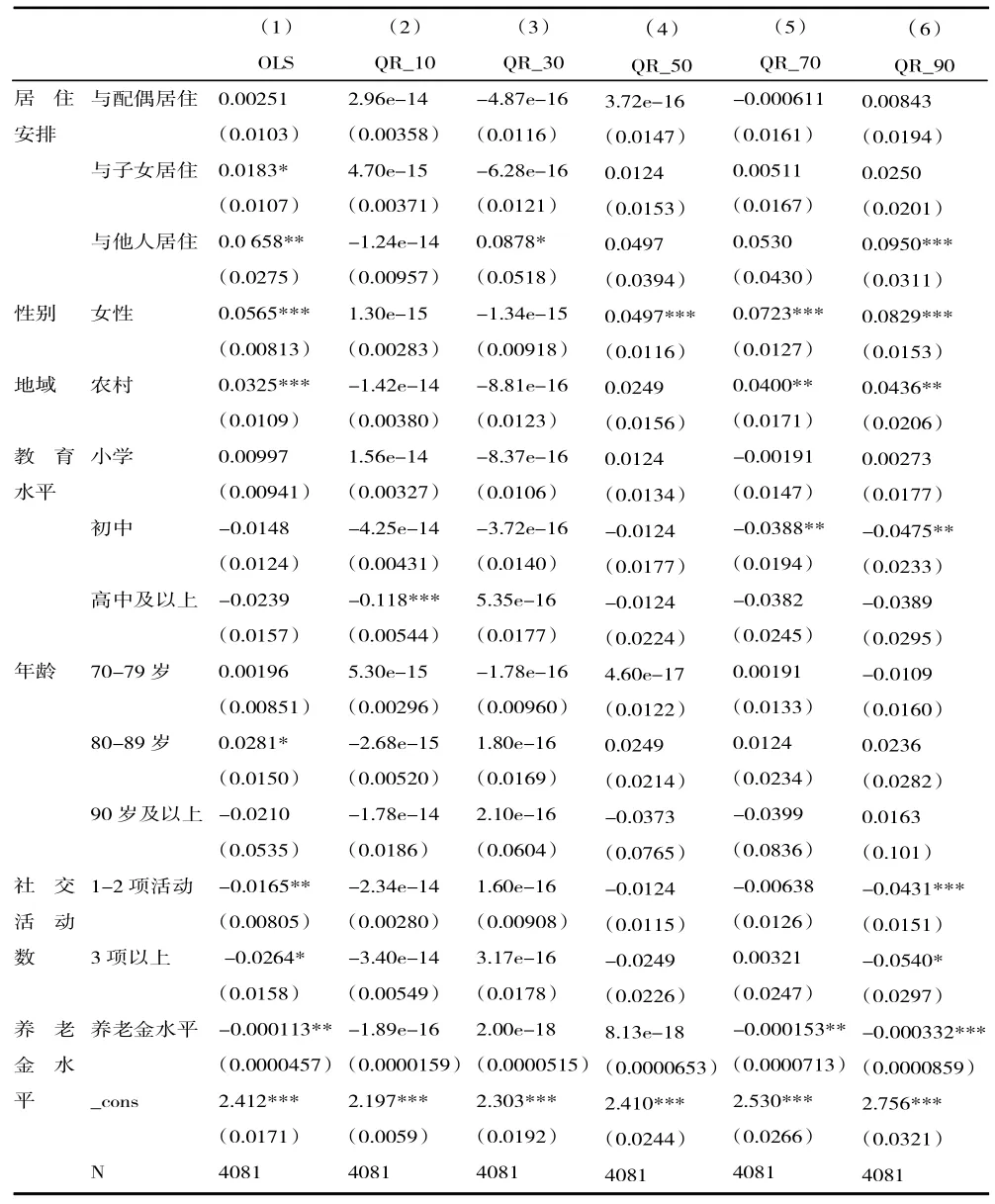

采用OLS 回歸和分位數回歸方法研究居住安排方式對老年人孤獨感的平均影響和異質性影響。如表3 所示,孤獨感在不同分位點上的分布代表不同的孤獨程度,高分位數代表的是那些孤獨感程度較深的個體,低分位數代表孤獨感程度較輕的個體。分位數回歸得到的結果表示不同孤獨感程度下的影響,OLS 得到的結果表示各變量對孤獨感產生的平均影響。

表3 OLS 回歸和分位數回歸結果

從居住安排方式來看,首先與配偶居住的老年人最不容易感到孤獨,OLS 結果和各分位點上的結果顯示都不顯著。從生命歷程角度看,配偶在整個生命歷程當中的陪伴時間遠多于自己的父母和子女,異性間的情感慰藉和支持能有效緩解老年人的孤獨感;其次,與子女居住會顯著增加老年人的孤獨感。平均來講,與子女居住在一起會使老年人的孤獨感增加1.83%,但這一結果在其它分位點上不顯著。可能的解釋是步入老年后,老人有更多時間和更高期望同子女保持良好關系,但因子女作為年輕勞動主力難于抽出較多時間給與老人陪伴和溝通,所以造成老年人心理預期與子女付出間的不對等,致使老年人易于感到孤獨;最后,與他人居住的老年人最容易感到孤獨。OLS 結果顯示在1%水平上顯著,回歸系數為0.065 8。表明平均來講,與他人居住會使老年人孤獨感增加6.58%。分位數回歸結果顯示僅在30 分位和90 分位上顯著,在30 分位和90 分位數上的估計系數為0.089、0.095,這表明在不同分位點上,居住安排對孤獨感有不同影響,在0.3分位上的影響為8.9%,0.9 分位上的影響為9.5%,影響程度均高于平均影響且影響力在逐步加深。因此,與他人居住不僅會使老年人感到孤獨,而且更容易導致個體產生高度的孤獨感。更進一步,相比孤獨感程度低的個體,減少高度孤獨的老年人與他人居住的機會可大幅降低他們的孤獨感水平。

其他結果有,性別上OLS 結果在0.1%水平上顯著,表明女性比男性更容易感到孤獨,回歸系數為0.056 5,即平均來講女性的孤獨感比男性高5.65%。分位數回歸結果在0.5、0.7、0.9 三個分位點上顯著且呈現出單調遞增的趨勢,高分位數的系數明顯大于低分位數的系數,說明女性老人更容易產生高程度的孤獨感;地域上,OLS 結果顯示農村老人更容易感到孤獨,孤獨程度顯著高于城市老人0.032 5 個單位。分位數回歸結果在0.7 分位和0.9分位上顯著,系數為0.040 0 和0.043 6,且高分位數系數大于低分位數系數,說明農村老人更容易感到高程度的孤獨感;受教育水平上,OLS 結果在各教育水平上均不顯著,但分位數回歸結果顯示初中文化群體在0.8 分位和0.9 分位上顯著為負,系數絕對值為0.038 8 和0.047 5,高中及以上文化的老年人在0.3 分位上顯著為負,系數絕對值為0.118,說明受教育程度越高的老年人表現出越低的孤獨感,即受教育水平越低,老年人越容易感到孤獨;年齡上,OLS 和分位數上的影響并不顯著,平均影響僅80~89 歲的老年人在10%的水平上通過了顯著性檢驗。合理解釋是相較于60~69 歲的老年人,處于80~89 歲之間的老人喪偶概率更高,突發事件讓這一年齡段的老年人孤立無援、更容易感到孤獨。而90 歲及以上的老人已經適應了高齡生活,加之閱歷豐富、對死亡態度變得更加從容等原因,他們并不明顯的感到孤獨;社交活動上,相比不參加活動的人,參加活動的老年人OLS 結果顯著為負,表明參加活動的老年人越不容易感到孤獨;參加1~2 項活動和參加3 項及以上活動的分位數回歸結果在0.9分位上都顯著為負,說明參加活動的老年人有高孤獨感傾向的可能性更低;養老金領取數額上,OLS結果顯著為負,分位數結果在0.7 分位、0.9 分位上顯著為負。可見養老金領取數額越高,對老年人的孤獨感越能起到抑制作用。而且從高分位數上的系數絕對值大于低分位上的系數絕對值可以得知,這種抑制作用對孤獨感程度高的老年人作用更大。

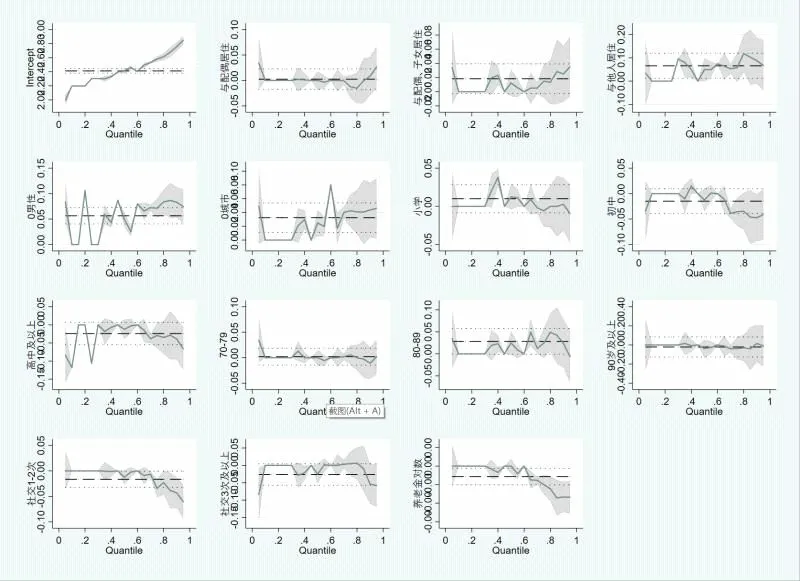

進一步,為更直觀地刻畫各分位點上孤獨感程度變化的演變趨勢,如圖1 繪制了各變量做分位數回歸后的系數變化趨勢圖,對上文的估計結果做補充說明。該圖表示隨著分位數的變化,各變量的分位數回歸系數的變化,橫坐標表示各分位點,縱坐標表示回歸系數,圖中陰影部分為回歸系數的置信區間,實線表示各變量回歸系數的變化趨勢。可以看出回歸結果整體呈右偏分布,即各變量與老年人高度的孤獨感有關,此圖的形狀也基本印證了表2中各變量分位數回歸系數的分布格局。

圖1 分位數回歸系數趨勢圖

具體來看,居住安排中無論是與配偶居住、與子女居住還是與他人居住,分位點估計都表現出上下波動形式,且總體呈現上升趨勢,說明這三項居住安排方式對老年人高度孤獨感的影響作用在逐漸增強;性別和地域的回歸系數都為正且呈現出遞增趨勢,表明女性、農村地區的老年人有高孤獨感的趨勢越來越明顯;小學、初中、高中及以上受教育程度的回歸系數有下降趨勢,總體呈倒U 型分布特征,說明受教育水平的提升對老年人孤獨感的影響作用在減弱,且對老年人高度孤獨感的抑制作用在增強;年齡的變化趨勢不顯著,整體呈平穩態勢,僅80~89 歲階段的回歸系數呈下降趨勢,說明這一年齡段的人對高孤獨感的影響更低;社交項目數的回歸系數整體呈下降趨勢,說明進行社交對老年人高孤獨感的抑制作用在增強;養老金水平的回歸系數呈明顯下降趨勢,表明養老金的領取數額對老年人高孤獨感的抑制作用逐漸增強,因此要重視養老金發放等物質方面的關懷以減輕老年人孤獨感。

五、結論

為研究我國不同居住安排下老年人的孤獨感情況,本文運用大型微觀調查CHARLS 數據進行了實證分析,得到以下結論:(1)與配偶居住的老年人最不容易感到孤獨,緩解晚年孤獨的重要方法是有異性伴侶的陪伴,配偶的陪伴可在很大程度上減輕老年人的孤獨感;與配偶一起同子女、父母、兄弟姐妹等居住的老年人會稍顯孤獨,即相較僅與配偶居住,與其他人居住增加了老年人的孤獨風險,同時也說明他人的加入對于緩解老年人的孤獨感作用沒有配偶陪伴的作用大。(2)分位數回歸結果顯示,影響老年人孤獨的各因素整體上呈右偏分布,表明這些因素的影響會導致老年人高度的孤獨感問題出現。(3)其他發現有女性的孤獨感較男性更高、受教育水平低的人更容易感到孤獨、80~89 歲年齡段的老年人較其他年齡段的老年人容易感到孤獨、農村老人較城市老人易感到孤獨、養老金領取數額越低的老年人越容易感到孤獨、社交活動少的老年人越容易感到孤獨。