穴位埋線結(jié)合臍灸治療單純性腹性肥胖

鄧 茹,雷正權(quán),2*,王 東,任媛媛,楊 強(qiáng),王小琴,韓 冰

(1.陜西中醫(yī)藥大學(xué),陜西 咸陽 712000;2.陜西中醫(yī)藥大學(xué)附屬醫(yī)院,陜西 咸陽 712000;3.西安市中醫(yī)醫(yī)院,西安 710000)

肥胖主要是由于飲食過多、缺乏運(yùn)動(dòng)等多種因素導(dǎo)致體內(nèi)脂肪堆積過多的一種慢性代謝性疾病[1]。根據(jù)相關(guān)研究報(bào)道[2],隨著生活方式的改變,我國肥胖患病率正在迅速增加,與肥胖相關(guān)疾病也呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。大量研究表明,肥胖與糖尿病、脂肪肝、高血壓、血脂紊亂、冠心病、腫瘤等多種代謝疾病呈較強(qiáng)的相關(guān)性,現(xiàn)如今已成為嚴(yán)峻的公共衛(wèi)生危機(jī)之一[3-4];單純性腹性肥胖是肥胖癥較常見的一種類型,其脂肪主要聚積在腹部[5],影響人體美觀,易導(dǎo)致現(xiàn)代人焦慮抑郁[6]。研究發(fā)現(xiàn)[7-8],腹部皮下脂肪是多種慢性代謝疾病的一個(gè)獨(dú)立危險(xiǎn)因素,影響人體壽命,故采取有效的干預(yù)措施十分必要,穴位埋線、艾灸、中藥貼敷等特色療法已被廣泛應(yīng)用于治療單純性肥胖癥[9-13],具有較好療效且無不良反應(yīng);雷正權(quán)教授根據(jù)近30 余年的臨床經(jīng)驗(yàn),在臨床治療中創(chuàng)新性的將穴位埋線和臍灸療法有效的結(jié)合起來,充分發(fā)揮針灸治療肥胖的優(yōu)勢(shì);本研究旨在觀察穴位埋線結(jié)合臍灸治療單純性腹性肥胖癥的臨床療效,優(yōu)化臨床治療方案。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選擇2018 年3 月-2019 年6 月期間就診于我院針灸科門診的患者60 例,符合單純性腹性肥胖癥的納入和診斷標(biāo)準(zhǔn)。采用隨機(jī)數(shù)字表法將60 例患者分為對(duì)照組和治療組,各30 例。治療組男15 例,女15例,平均年齡(58.5±2.4)歲,平均病程(6.0±2.4)年,平均體質(zhì)量(66.3±20.5)kg;對(duì)照組男14 例,女16例,平均年齡(47.7±3.6)歲,平均病程(4.5±4.0)年,平均體質(zhì)量(64.4±22.7)kg。2 組患者性別、年齡、病程等一般資料比較,差異無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 診斷標(biāo)準(zhǔn)

1.2.1 西醫(yī)診斷標(biāo)準(zhǔn) 參照2006 年由中國肥胖衛(wèi)生工作組編寫,衛(wèi)生部疾病控制司發(fā)布的《中國成人超重和肥胖癥預(yù)防控制指南》[14]:男性腰圍≥90 cm,女性腰圍≥81 cm。

1.2.2 中醫(yī)診斷標(biāo)準(zhǔn) 參照《中醫(yī)內(nèi)科學(xué)》[1]中關(guān)于肥胖的診斷及辨證分型,主癥:體肥臃腫,腰腹肥滿,或腹凸脂壅、腹大膏厚。1)胃熱火郁證:肥胖腹大,消谷善饑,口渴喜飲,大便不爽甚或大便干結(jié),舌紅苔黃,脈平或偏數(shù);2)痰濕內(nèi)盛證:腹大體沉重,脘痞困倦,喜臥懶動(dòng),伴頭暈頭重,口黏或甜,不欲飲水,大便不爽或少行,舌淡苔白膩或黃膩,脈滑;3)脾虛不運(yùn)證:肥胖臃腫,疲乏,無力,脘腹痞悶,肢體困重,納差,舌質(zhì)淡,苔薄膩,脈沉細(xì)或細(xì)滑;4)氣郁血瘀證:肥胖懶動(dòng),善太息,胸脅脹滿,情志抑郁或易煩躁易怒,可伴失眠,大便不暢,舌質(zhì)紫暗或有瘀點(diǎn),脈弦;5)脾腎陽虛證:肥胖臃腫,身體困重,體易疲乏,畏寒肢冷,腹脹便溏,舌淡苔薄或薄膩,脈沉細(xì)無力。

1.3 納入及排除標(biāo)準(zhǔn) 納入標(biāo)準(zhǔn):1)符合上述西醫(yī)診斷標(biāo)準(zhǔn)及中醫(yī)診斷標(biāo)準(zhǔn);2)近期(2 個(gè)月內(nèi))未進(jìn)行與減肥有關(guān)的治療及運(yùn)動(dòng);3)年齡在18~60 歲;4)自愿參加本研究、簽署知情同意且能夠接受各項(xiàng)檢測(cè)。排除標(biāo)準(zhǔn):1)對(duì)蛋白過敏或瘢痕體質(zhì)者;2)近2 個(gè)月內(nèi)服用減肥藥物或接受其他減肥方法者;3)病史、實(shí)驗(yàn)室檢查為繼發(fā)性肥胖者;4)有皮膚疾患或重大疾病者;5)暈針、孕婦及哺乳期患者。

1.4 治療方法

1.4.1 治療組 穴位埋線法:主穴為天樞、滑肉門、外陵、大橫(均取雙側(cè))、水分、三陰交、中脘。配穴:胃熱火郁證加曲池、足三里、梁丘;痰濕內(nèi)盛證加水道、豐隆、陰陵泉;脾虛不運(yùn)證加足三里、氣海、關(guān)元;氣郁血瘀證加三陰交、太沖、血海;脾腎陽虛證加命門、腎俞、脾俞。操作方法:囑患者仰臥位,充分暴露施術(shù)部位,打開一次性埋線包(江蘇華宏有限公司制造),施術(shù)者戴無菌帽子、口罩及手套,對(duì)擬選取的穴位及穴周皮膚進(jìn)行常規(guī)消毒后,用鑷子取1 cm 長(zhǎng)的羊腸線(山東博達(dá)醫(yī)療用品有限公司生產(chǎn)),穿入10#一次性埋線針中,用左手食指、拇指將穴位處皮膚繃緊,并固定擬進(jìn)針穴位,右手持針刺入穴位至皮下肌肉層,施以提插捻轉(zhuǎn)手法以尋求針感,當(dāng)針感出現(xiàn)后,邊推針芯,邊退針管,將羊腸線埋于肌肉層,拔針后用無菌干棉簽按壓針孔止血后,外敷無菌敷貼。穴位埋線每15 d 1 次,共治療4 次。中藥敷臍灸法:采用雷正權(quán)教授自擬臍貼減肥方,中藥番瀉葉60 g,荷葉60 g,澤瀉60 g,山楂60 g,白術(shù)60 g,黃連30 g,將上述藥物粉粹成細(xì)末,每次取15 g(量勺)粉末加蜂蜜調(diào)制成梧桐子大小蜜丸,納入臍中,外用防過敏透氣膠布貼敷固定。囑患者仰臥位,將臍灸盒放置神闕處灸20 min。患者以密封袋將藥物粉末封存,給予患者量勺并囑其上述蜜丸制作及艾灸操作方法,48 h 更換敷藥,每換藥物1 次后加神闕灸;中藥敷臍灸與穴位埋線同時(shí)進(jìn)行,2 個(gè)月后觀察療效。

1.4.2 對(duì)照組 選用與穴位埋線組相同穴位,選用華佗牌不銹鋼毫針0.30 mm×40 mm(蘇州醫(yī)療用品廠有限公司生產(chǎn)),腹部穴位進(jìn)針時(shí)采用舒張進(jìn)針法,進(jìn)針深度視腹部肥胖程度及腧穴部位的不同,以得氣為度,得氣后用平補(bǔ)平瀉手法,留針30 min,每日一次,2 個(gè)月后觀察療效。

1.5 注意事項(xiàng) 1)治療期間保持飲食規(guī)律,不刻意節(jié)食;2)注意限制脂肪、糖類、高能量食物的攝入;3)埋線區(qū)24 h 不觸水,預(yù)防感染;4)女性避開生理期,順延。

1.6 觀察指標(biāo)與療效標(biāo)準(zhǔn) 主要檢測(cè)體質(zhì)量、腰圍(WC)、體質(zhì)量指數(shù)(BMI)等指標(biāo)。療效判定標(biāo)準(zhǔn)參照1997 年在北京召開的全國第五屆肥胖病研究學(xué)術(shù)會(huì)議與會(huì)代表修訂的《單純性肥胖病的診斷及療效評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》[15]。痊愈:體質(zhì)量已達(dá)或接近標(biāo)準(zhǔn)體質(zhì)量范圍內(nèi),腰圍:男性腰圍<90 cm,女性腰圍<81cm。顯效:體質(zhì)量下降30%~80%,腰圍減少>10 cm;有效:體質(zhì)量下降25%~30%,腰圍減少3~10 cm;無效:體質(zhì)量下降不到25%,腰圍減少<3 cm。

1.7 統(tǒng)計(jì)學(xué)方法 采用SPSS 20.0軟件進(jìn)行分析處理,各組治療前后對(duì)比采用配對(duì)t檢驗(yàn),2 組間比較選用獨(dú)立樣本t檢驗(yàn),計(jì)量資料均用均數(shù)±標(biāo)準(zhǔn)差()表示,計(jì)數(shù)資料用χ2檢驗(yàn),以P<0.05 認(rèn)為差異具有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

2 結(jié)果

2.1 2 組臨床療效比較 見表1。

表1 2 組臨床療效比較(n=30) 例

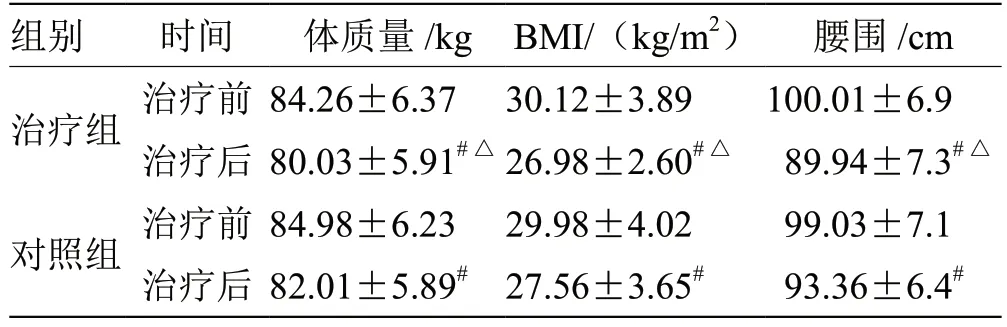

2.2 2 組治療前后肥胖指標(biāo)比較 見表2。

表2 2 組治療前后肥胖指標(biāo)比較(,n=30) 例

表2 2 組治療前后肥胖指標(biāo)比較(,n=30) 例

注:與治療前比較,# P <0.05;與對(duì)照組比較,△P <0.05

3 討論

肥胖,許慎在《說文解字》中曰:“肥,多肉也;胖,半體肉也。”中醫(yī)對(duì)于肥胖癥的記載最早見于《黃帝內(nèi)經(jīng)》,稱之為脂人、膏人、肥人。《素問·通評(píng)虛實(shí)論》中說:“肥貴人則膏粱之疾也。”《靈樞·逆順肥瘦》指出:“肥人……其為人也,貪于取也。”《臨證指南醫(yī)案》中也記載:“濕從內(nèi)生者,必其人膏粱過度,或嗜飲茶湯過多,或食生冷瓜果及甜膩之物。其人色白而肥……。”說明飲食不節(jié)、肥甘厚味過多是導(dǎo)致肥胖的重要因素。李東垣在《脾胃論》[16]所說:“脾胃俱旺,能食而肥”和“脾胃俱虛,不能食而瘦或少食而肥。”《丹溪心法》曰:“脾運(yùn)委頓,清陽失旋,則胃氣未能醒豁,所以谷氣難化精微,易釀痰濁。”認(rèn)為肥胖和脾胃功能密切相關(guān)。“久坐傷肉,久臥傷氣”,則易致氣虛氣郁,運(yùn)化無力,代謝減慢,膏脂內(nèi)聚而生肥胖。《望診遵經(jīng)》指出:“富貴人,身體肉脆……局養(yǎng)不齊,作息無度者,易致脂肥停積而成肥人。”說明了肥胖與安逸過度少動(dòng)有關(guān)。《靈樞·陰陽二十五人》中又指出:“水形之人,大頭、廉頤、小肩、大腹……土形之人,圓面、大頭、大腹、多肉……”,論述了肥胖與胎稟體質(zhì)有關(guān),其中所說土形之人即類似于現(xiàn)在的全身性肥胖,水形之人即多為本文所研究的單純性腹性肥胖。總之,中醫(yī)認(rèn)為導(dǎo)致肥胖的主要原因是恣食肥甘、飽食不節(jié)、安逸過度影響脾胃功能,運(yùn)化能力減弱,或脾虛水谷不能化為精血,肝失疏泄,氣機(jī)不暢,或腎虛不能化氣行水,濕濁膏脂內(nèi)生,留于肌膚而生肥胖。其病位主要在脾、胃,和肝、腎相關(guān)。現(xiàn)代研究[17]發(fā)現(xiàn),肥胖的發(fā)生主要與內(nèi)分泌系統(tǒng)失調(diào),脂肪數(shù)量異常增加、腸道菌群紊亂、機(jī)體代謝失衡及下丘腦調(diào)節(jié)紊亂等關(guān)系密切。

穴位埋線是基于傳統(tǒng)針刺療法基礎(chǔ)上發(fā)展創(chuàng)新的一種特色治療方法,具有較好的減肥療效[18]。本方法是將可吸收的羊腸線作為異種蛋白埋值于人體穴位內(nèi),當(dāng)此異種蛋白作為一種異物進(jìn)入體內(nèi)時(shí),人體的自身免疫系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)入侵外來異物,誘導(dǎo)人體發(fā)生變態(tài)反應(yīng),羊腸線在體內(nèi)被軟化、分解、吸收的過程中,機(jī)體產(chǎn)熱會(huì)增加,局部組織血流加快,促進(jìn)機(jī)體代謝。現(xiàn)代研究[19]表明,穴位埋線時(shí)埋線針刺入機(jī)體組織時(shí),可以使脂肪細(xì)胞分解或殺死脂肪細(xì)胞,抑制脂肪細(xì)胞增生達(dá)到減肥作用。鄧敏等[20]在研究穴位埋線對(duì)單純性肥胖小鼠的減肥效應(yīng)時(shí)提出,埋線能夠抑制肥胖小鼠IL-6、TNF-α、MCP-1 等脂肪組織相關(guān)因子的表達(dá),減少小鼠內(nèi)臟脂肪含量,從而減輕小鼠的體質(zhì)量。同時(shí)埋線能夠調(diào)節(jié)人體內(nèi)分泌系統(tǒng),延緩胃排空速度,減少患者的饑餓感[21],可以較好控制食欲,抑制亢進(jìn)的胃腸吸收功能[22]。關(guān)于減肥機(jī)制的探討,何勇宗等[23]總結(jié)認(rèn)為,通過對(duì)穴位針刺時(shí),可以刺激機(jī)體末梢神經(jīng),調(diào)節(jié)下丘腦視上核等多個(gè)核團(tuán),促進(jìn)機(jī)體水液代謝,并有效的調(diào)節(jié)亢進(jìn)的神經(jīng)功能,減少攝食,達(dá)到減肥效應(yīng)。羊腸線埋入穴位內(nèi),人體對(duì)其軟化、分解、液化吸收需要長(zhǎng)達(dá)15 d 的時(shí)間,可延長(zhǎng)對(duì)穴位的有效刺激,彌補(bǔ)針刺時(shí)間短、易復(fù)發(fā)等不足[24],提高治療的持續(xù)性,使療效得到鞏固和提高,達(dá)到疏通經(jīng)絡(luò),調(diào)節(jié)機(jī)體平衡的作用。雷正權(quán)在埋線中選穴主要以足陽明胃經(jīng)、足太陰脾經(jīng)為主,重點(diǎn)調(diào)理脾胃的消化與吸收功能,一方面促進(jìn)體內(nèi)多余物質(zhì)的代謝,通利腸腑;另一方面減少體內(nèi)過多營養(yǎng)物質(zhì)的吸收。任脈起于胞中,為陰脈之海,與肝脾腎三經(jīng)在腹部交匯,故雷正權(quán)在埋線時(shí)除選取脾、胃兩經(jīng)的經(jīng)穴,還選用任脈穴位,通過刺激任脈穴位來調(diào)理任脈及肝脾腎三臟的功能,促進(jìn)體內(nèi)水濕、膏脂等多余物質(zhì)的排除來達(dá)到減肥之效。此外,研究[25-26]還發(fā)現(xiàn),穴位埋線對(duì)肥胖患者的血脂有良好的調(diào)節(jié)作用,且能夠有效的降低心腦血管等疾病的發(fā)生。

臍灸,是以通過刺激神闕為核心,調(diào)節(jié)臟腑功能以治療疾病的一種新型中醫(yī)外治法[27]。臍為先天生命之根,與十二經(jīng)脈、奇經(jīng)八脈密切相關(guān)[28]。是元?dú)鈪R聚之處,生命之中樞,故刺激神闕可調(diào)節(jié)周身之經(jīng)氣,達(dá)到疏通經(jīng)絡(luò)、平衡陰陽的作用[29]。臍部腹壁薄弱,現(xiàn)代解剖研究[30]發(fā)現(xiàn),臍部淺層有豐富的動(dòng)靜脈網(wǎng)、神經(jīng)、毛細(xì)血管、淋巴等密集分布,對(duì)于外部環(huán)境的刺激較敏感,予以藥物等刺激能夠激發(fā)機(jī)體神經(jīng)系統(tǒng),改善相應(yīng)組織的功能活動(dòng)。灸法作為一種溫?zé)岑煼ǎ哂袦亟?jīng)通絡(luò)、祛濕排毒的作用;《素問·調(diào)經(jīng)論》在論述經(jīng)絡(luò)氣血運(yùn)行時(shí)提到:“血?dú)庹撸矞囟鴲汉畡t凝而不流,溫則消而去之”。相關(guān)研究發(fā)現(xiàn),艾灸時(shí)產(chǎn)生的熱量,能夠滲透至皮下脂肪組織,改善細(xì)胞膜的通透性,加速機(jī)體血液循環(huán),促進(jìn)體內(nèi)脂肪分解[31-33]。中藥敷臍灸借助艾灸熱量刺激藥物作用來激發(fā)臍深部凝聚的元?dú)猓M(jìn)而使藥物沿三焦通絡(luò)布散,調(diào)節(jié)全身經(jīng)氣,促進(jìn)機(jī)體濕濁膏脂代謝。雷正權(quán)教授自擬減肥方中藥物有番瀉葉、澤瀉等中藥,具有泄下利水通便的作用,又有白術(shù)、荷葉、山楂等藥物,具有健脾祛濕降脂之效,黃連有加速脂肪分解之效。實(shí)驗(yàn)研究[34]表明,黃連素具有調(diào)節(jié)小鼠腸道菌群與脂質(zhì)代謝的作用,從而能夠改善小鼠肥胖體質(zhì)。佐以蜂蜜調(diào)制成丸,另有潤(rùn)腸通便之效。各藥物相結(jié)合經(jīng)臍部皮膚吸收后可充分發(fā)揮利濕消脂降濁的作用。將藥物、穴位、艾灸三者作用完美的結(jié)合,既發(fā)揮藥物利水降濁之效,配以神闕的調(diào)節(jié),再聯(lián)合艾灸的溫通之性,奏起調(diào)節(jié)內(nèi)臟功能,疏通經(jīng)絡(luò),促進(jìn)血液循環(huán),加速腹部脂肪的代謝作用,從而達(dá)到減肥、美化形體之效。穴位埋線和中藥敷臍灸的有效結(jié)合,對(duì)機(jī)體產(chǎn)生多種刺激效應(yīng),加速體內(nèi)脂肪分解速度,彌補(bǔ)針刺作用短的缺陷,產(chǎn)生較好的長(zhǎng)期治療作用。

本次研究中,在選取衡量肥胖的基本指標(biāo)體質(zhì)量外,還選取BMI、腰圍作為治療療效評(píng)價(jià)指標(biāo)。世界衛(wèi)生組織提出BMI 指數(shù)是監(jiān)測(cè)健康狀況的一個(gè)優(yōu)勢(shì)指標(biāo),同時(shí)也是評(píng)估肥胖相關(guān)疾病的確定數(shù)值[15];研究表明,BMI數(shù)值與罹患心腦血管等疾病的風(fēng)險(xiǎn)成正比[6];腰圍是內(nèi)臟脂肪含量反應(yīng)的一個(gè)有效指標(biāo)[35],通過觀察腰圍指標(biāo),可以明確了解腹部脂肪堆積程度。通過觀察體質(zhì)量、BMI、腰圍指標(biāo)變化情況,能夠使得衡量減肥療效更加直觀化,治療前、后對(duì)比,使其更加具有說服力,也可使臨床評(píng)估減肥療效一目了然。通過比較穴位埋線結(jié)合臍灸與針刺在治療單純性腹性肥胖患者體質(zhì)量、BMI、腰圍方面的療效比較,觀察結(jié)果顯示治療組在減小腰圍、減輕體質(zhì)量,改善外觀形態(tài)方面明顯優(yōu)于針刺組,并且縮短患者的就診次數(shù),避免患者長(zhǎng)期針刺的疼痛,此次觀察中尚未發(fā)現(xiàn)患者出現(xiàn)不良反應(yīng),患者依從性較好。故雷正權(quán)穴位埋線配合自擬減肥方中藥敷臍灸療效突出,安全簡(jiǎn)便,兩者協(xié)同配合治療,療效穩(wěn)定,可達(dá)到事半功倍的效果,值得在臨床上應(yīng)用推廣。