以腹瀉為首發癥狀的新型冠狀病毒肺炎患者臨床特征和病情嚴重程度及其影響因素研究

俎明,石巖巖,寧靜,陸浩平,趙志伶,程秦,沈寧,葛慶崗*,丁士剛*

新型冠狀病毒(severe acute respiratory syndrome coronavirus 2,SARS-CoV-2)于 2019年底被發現[1],世界衛生組織(World Health Organization,WHO)于2020-01-12將其命名為2019新型冠狀病毒(2019 novel coronavirus,2019-nCoV),并將由其引起的疾病命名為新型冠狀病毒肺炎(Corona Virus Disease 2019,COVID-19),同時國際病毒分類委員會(International Comittee on Taxonomy of Viruses,ICTV)將其命名為SARS-CoV-2,并認定SARS-CoV-2是重癥急性呼吸窘迫綜合征冠狀病毒(severe acute respiratory syndrome coronavirus,SARS-CoV)的姊妹病毒[2-3]。生物信息學分析結果顯示,SARS-CoV-2與分離于蝙蝠的SARSCoV(bat-SL-CovZXC21)核酸序列有89%的相似性[4]。

呼吸道飛沫傳播及接觸傳播是COVID-19的主要傳播方式,而SARS-CoV-2與SARS-CoV均可通過血管緊張素轉換酶2(angiotensin converting enzyme 2,ACE2)進入細胞內[5]。既往研究表明,約38.4%的SARSCoV感染患者存在腹瀉癥狀,而通過結腸鏡檢查或尸檢獲得的SARS-CoV感染患者腸道標本結構遭破壞,且小腸及大腸標本中病毒復制均較活躍[6]。近期有學者通過分析胃腸道單細胞轉錄組發現,食管、回腸及結腸中均高表達ACE2,且ACE2在胃腺上皮、十二指腸及直腸上皮細胞中均呈高表達,而由于在COVID-19患者糞便中可檢出SARS-CoV-2 RNA,因此胃腸道有可能也是SARS-CoV-2入侵宿主的途徑之一[7-8]。

多數COVID-19患者臨床癥狀典型,常出現發熱、咳嗽等早期SARS-CoV-2感染表現,有利于得到早期診斷和治療,但仍有部分COVID-19患者臨床癥狀不典型,早期易誤診誤治,不利于COVID-19的有效防控[9]。AN等[10]研究發現,部分臨床癥狀不典型的COVID-19患者僅表現為消化系統癥狀而無發熱及呼吸道癥狀,提示臨床對COVID-19進行診斷及鑒別診斷時還需重視以消化系統癥狀為首發癥狀或唯一表現者。本研究旨在分析以腹瀉為首發癥狀的COVID-19患者的臨床特征、病情嚴重程度及其影響因素,以進一步提高臨床對COVID-19的全面認識。

1 對象與方法

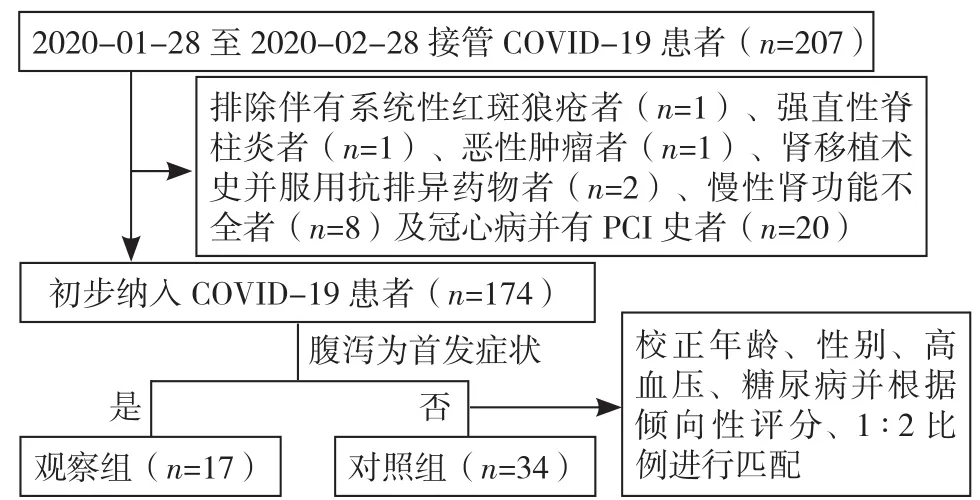

1.1 研究對象 北京大學援鄂醫療隊于2020-01-28至2020-02-28共接管華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院中法新城院區隔離病房中鼻咽拭子樣本SARSCoV-2 RNA檢測結果為陽性的COVID-19患者207例,選取其中由北京大學第三醫院醫療分隊接管的以腹瀉為首發癥狀者17例作為觀察組,未以腹瀉為首發癥狀者34例作為對照組。對照組患者匹配方法:(1)以年齡、性別、高血壓、糖尿病為協變量,采用Logistic回歸分析計算傾向性評分以校正混雜因素;(2)根據傾向性評分、1∶2比例進行匹配并創建匹配分析集;(3)采用最近鄰匹配算法進行匹配,并評估觀察組與對照組之間標準化差異及協變量平衡性,結果示協變量標準差<10%,具有良好的平衡性。本研究經北京大學第三醫院醫學科學研究倫理委員審批通過〔倫理審查批件號:(2020)醫倫審第(047-01)號〕,并獲得患者知情同意豁免權。研究對象篩選流程見圖1。

圖 1 研究對象篩選流程Figure 1 The flowchart of patients enrollment

本研究背景:

新型冠狀病毒肺炎患者常表現為發熱和咳嗽等呼吸道癥狀,部分患者存在胃腸道癥狀,其中以腹瀉較為常見,但目前關于以腹瀉為首發癥狀的新型冠狀病毒肺炎患者臨床特征及預后的研究報道較少見。

本研究創新性及價值:

本研究以首發癥狀為腹瀉的新型冠狀病毒肺炎患者為研究對象,重點分析了其臨床特征、病情嚴重程度及其影響因素,結果發現此類患者呼吸道癥狀及病情嚴重程度較輕、乏力發生率較高、臨床分型以普通型為主、同等治療情況下住院時間較短,同時證實白蛋白是新型冠狀病毒肺炎患者病情嚴重程度的保護因素,而降鈣素原是危險因素,這有助于提高臨床對新型冠狀病毒肺炎的全面認識,為有效防控新型冠狀病毒肺炎疫情提供新的思路與參考依據。

本研究局限性及不足之處:

(1)本研究為單中心回顧性研究,部分信息通過電話隨訪獲得,存在一定回憶偏倚;(2)研究期間患者所在醫院尚未開展肛拭子或糞便標本新型冠狀病毒RNA檢測,無法進一步分析新型冠狀病毒肺炎是否存在糞-口傳播;(3)肛拭子或糞便標本新型冠狀病毒RNA檢測結果為陽性者所攜帶病毒是否有活性尚不明確,需進一步研究。

1.2 納入與排除標準 納入標準:年齡≥18歲;病歷資料完整。排除標準:存在影響相關指標檢測結果的疾病,包括自身免疫性疾病、血液系統疾病、慢性肝臟疾病、慢性腎臟病、冠心病并有經皮冠狀動脈介入治療史等;器官移植術后并服用抗排異藥物。

1.3 相關標準/定義 COVID-19臨床分型及出院標準參照國家衛生健康委辦公廳發布的《新型冠狀病毒肺炎診療方案(試行第七版)》[11]。臨床分型標準:具有發熱、呼吸道等癥狀,肺部影像學檢查發現肺炎表現為普通型。出現以下4項中任一項者為重型:(1)氣促、呼吸頻率≥30次/min;(2)靜息狀態下指端血氧飽和度≤93%;(3)動脈血氧分壓(PaO2)/吸入氧濃度(FiO2)≤300 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa);(4)肺部影像學檢查發現24~48 h病灶明顯進展(>50%)。出現以下3項中任一項者為危重型:(1)呼吸衰竭且需行機械通氣;(2)休克;(3)因其他器官功能衰竭而需行重癥監護治療。出院標準:滿足以下4項則達到出院標準:(1)體溫恢復正常時間>3 d;(2)呼吸道癥狀明顯緩解;(3)肺部影像學檢查結果顯示急性滲出性病變明顯好轉;(4)連續2次痰、鼻咽拭子等呼吸道標本SARSCoV-2 RNA檢測結果為陰性(采樣時間至少間隔24 h)。

心肌損傷的診斷標準參照2018年歐洲心臟病學會(European Society of Cardiology,ESC)年會發布的《第四版心肌梗死全球統一定義》,即心肌肌鈣蛋白I(cTnI)高于參考范圍上限第99百分位[12],華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院中法新城院區cTnI參考范圍上限為34.2 ng/L。出現糊狀便或水樣便定義為腹瀉。

1.4 方法 通過華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院電子病歷系統收集兩組患者相關信息,發現信息缺失者則通過電話隨訪進行補充,隨訪時間截至2020-04-04,實驗室檢查結果以患者入院后首次檢查結果為準。

1.4.1 一般資料、臨床癥狀 一般資料包括年齡、性別、基礎疾病、聚集發病情況;臨床癥狀包括腹痛、惡心、食欲不振、發熱、頭痛、畏寒、寒戰、咳嗽、咳痰、咽痛、胸悶、胸痛、呼吸困難、乏力、肌肉酸痛。

1.4.2 血常規檢查結果、肝功能指標、血脂指標、肌酐、凝血功能指標、炎性指標 血常規檢查結果包括白細胞計數、中性粒細胞計數、淋巴細胞計數、血小板計數、血紅蛋白、血細胞比容;肝功能指標包括丙氨酸氨基轉移酶、天冬氨酸氨基轉移酶、谷氨酰轉肽酶、白蛋白、乳酸脫氫酶、總膽紅素;血脂指標包括三酰甘油、低密度脂蛋白;凝血功能指標包括D-二聚體、活化部分凝血活酶時間、纖維蛋白原、纖維蛋白原降解產物、凝血酶原時間;炎性指標包括鐵蛋白、紅細胞沉降率、超敏C反應蛋白、白介素2受體、白介素6、白介素8、白介素10、腫瘤壞死因子α。

1.4.3 降鈣素原、心肌損傷指標、胸部CT檢查結果 以降鈣素原<0.05 μg/L為正常,否則為異常;心肌損傷指標包括N末端B型利鈉肽前體(<241 ng/L為正常,否則為異常)、cTnI(≤34.2 ng/L為正常,否則為異常)、肌紅蛋白(≤106 μg/L為正常,否則為異常);胸部CT檢查結果主要分析病變部位、陰影及磨玻璃密度影情況、肺實變情況、胸腔積液發生情況。

1.4.4 臨床分型、最高體溫 最高體溫分為正常(<37.3 ℃)、低熱(37.3~38.0 ℃)、中熱(38.1~39.0 ℃)、高熱(39.1~41.0 ℃)。

1.4.5 治療情況 治療情況涉及使用丙種球蛋白、激素、抗生素及進行抗病毒治療、機械通氣。

1.4.6 并發癥發生情況、生存情況、發病至治療時間、住院時間 并發癥包括肝功能損傷、心肌損傷、急性呼吸窘迫綜合征、休克。

1.5 統計學方法 采用SPSS 20.0統計學軟件進行數據分析。通過正態性檢驗發現本研究計量資料均非正態分布,采用M(P25,P75)表示,兩組間比較采用Mann-WhitneyU檢驗;計數資料以相對數表示,兩組間比較采用χ2檢驗或Fisher's確切概率法;COVID-19患者病情嚴重程度的影響因素分析采用單因素及多因素Logistic回歸分析。以P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

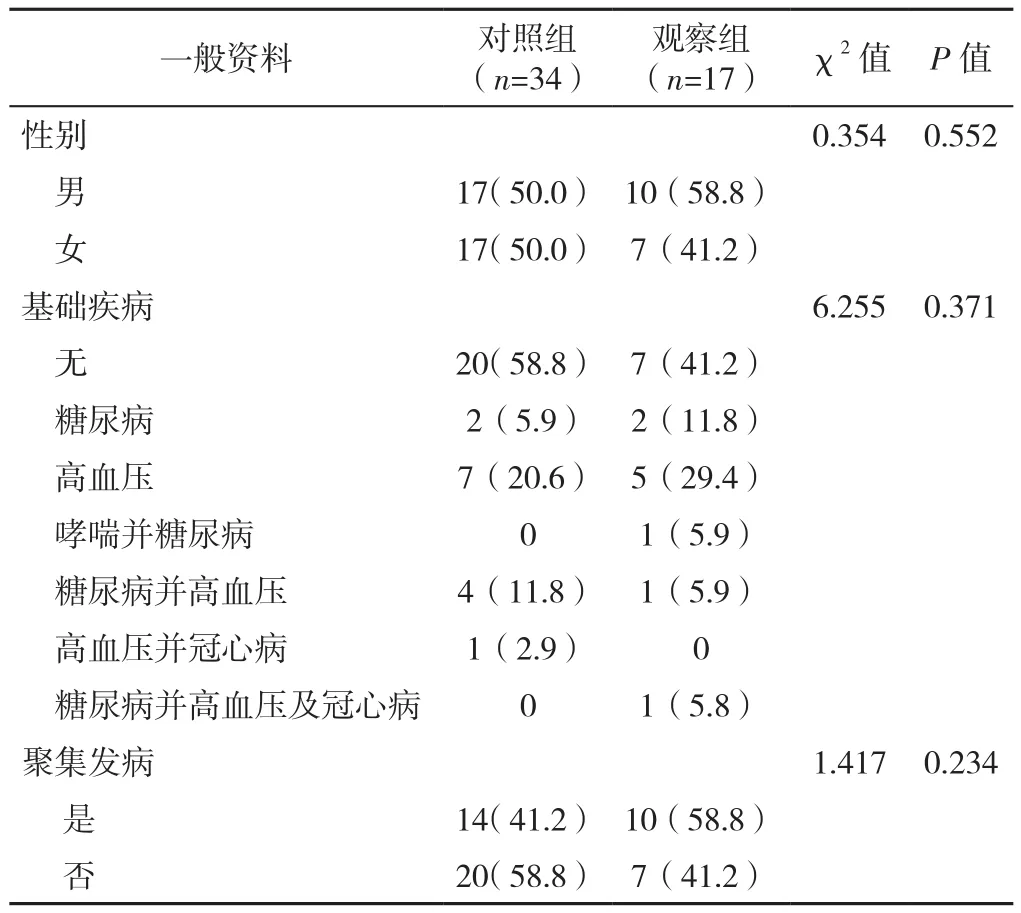

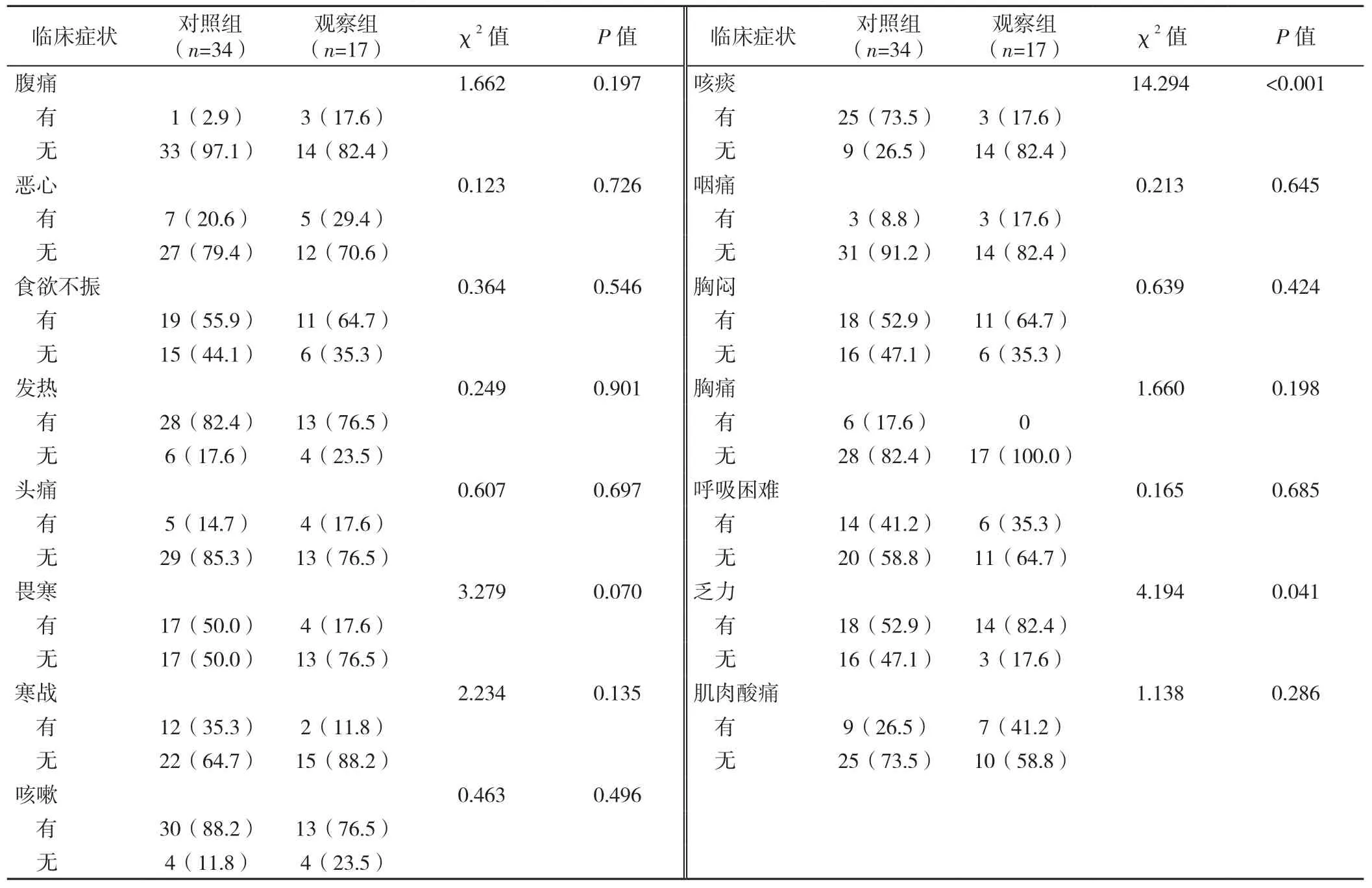

2.1 一般資料、臨床癥狀 對照組、觀察組患者中位年齡分別為56(44,69)、62(40,73)歲,差異無統計學意義(Z=-0.650,P=0.516)。兩組患者性別、基礎疾病、聚集發病情況及腹痛、惡心、食欲不振、發熱、頭痛、畏寒、寒戰、咳嗽、咽痛、胸悶、胸痛、呼吸困難、肌肉酸痛發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05);觀察組患者咳痰發生率低于對照組,乏力發生率高于對照組,差異有統計學意義(P<0.05,見表1~2)。

表1 兩組患者一般資料比較〔n(%)〕Table 1 Comparison of general information between the two groups

表2 兩組患者臨床癥狀比較〔n(%)〕Table 2 Comparison of clinical symptoms between the two groups

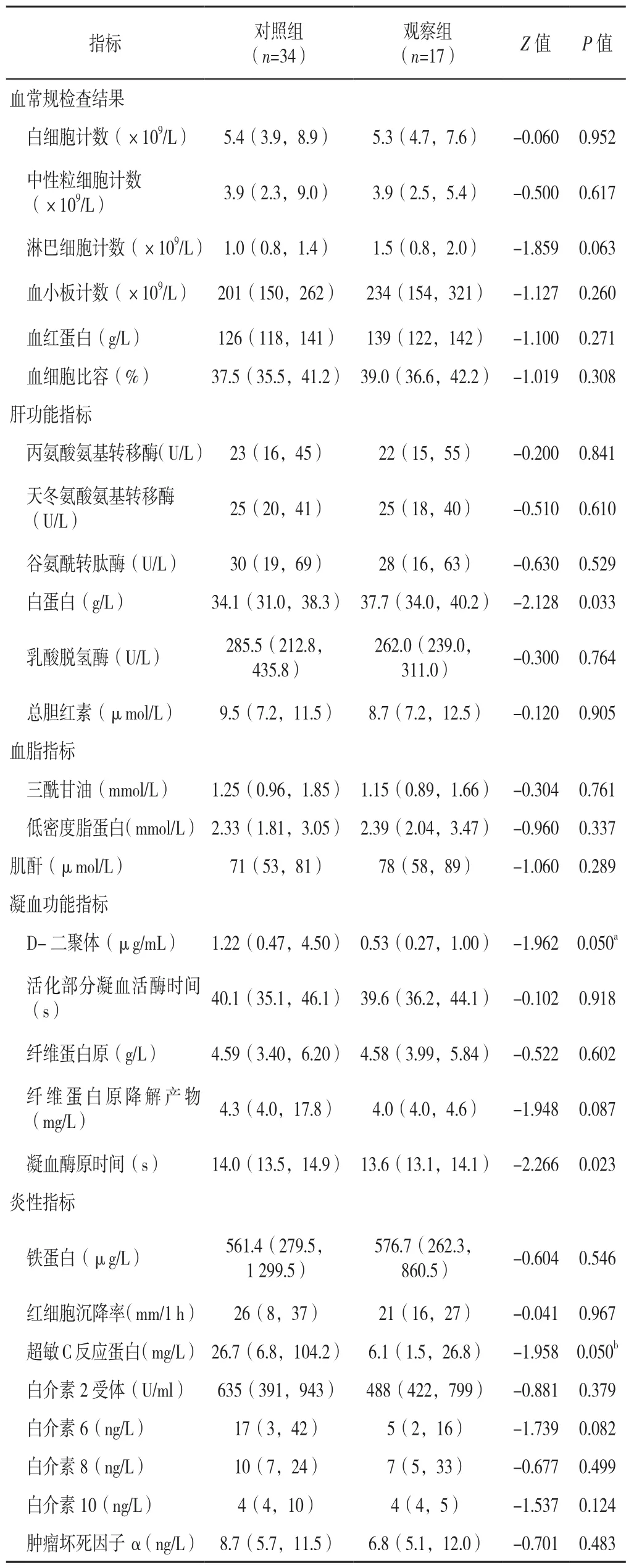

2.2 血常規檢查結果、肝功能指標、血脂指標、肌酐、凝血功能指標、炎性指標 兩組患者白細胞計數、中性粒細胞計數、淋巴細胞計數、血小板計數、血紅蛋白、血細胞比容、丙氨酸氨基轉移酶、天冬氨酸氨基轉移酶、谷氨酰轉肽酶、乳酸脫氫酶、總膽紅素、三酰甘油、低密度脂蛋白、肌酐、活化部分凝血活酶時間、纖維蛋白原、纖維蛋白原降解產物、鐵蛋白、紅細胞沉降率、超敏C反應蛋白、白介素2受體、白介素6、白介素8、白介素10、腫瘤壞死因子α比較,差異無統計學意義(P>0.05);觀察組患者白蛋白高于對照組,D-二聚體低于對照組,凝血酶原時間短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05,見表3)。

表3 兩組患者血常規檢查結果、肝功能指標、血脂指標、肌酐、凝血功能指標、炎性指標比較〔M(P25,P75)〕Table 3 Comparison of blood routine test results,liver function index,blood lipid indices,Cr,coagulation function indicators,and inflammatory indicators between the two groups

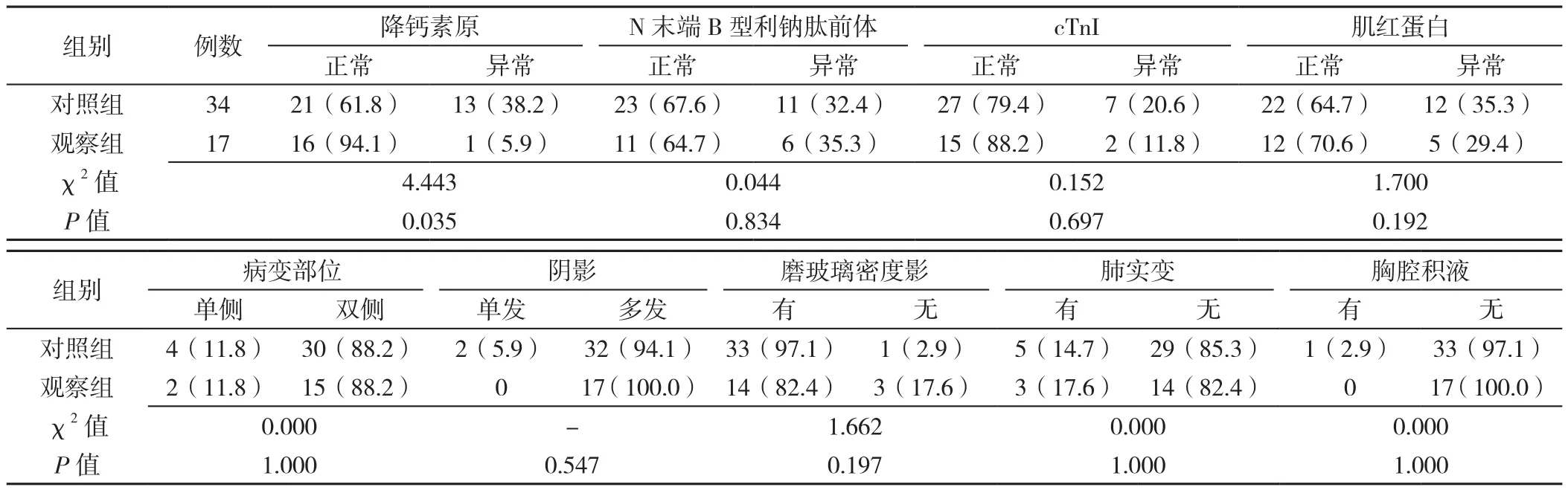

2.3 降鈣素原、心肌損傷指標、胸部CT檢查結果 觀察組患者降鈣素原異常率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);兩組患者N末端B型利鈉肽前體異常率、cTnI異常率、肌紅蛋白異常率、病變部位、陰影及磨玻璃密度影情況、肺實變情況、胸腔積液發生情況比較,差異無統計學意義(P>0.05,見表4)。

表4 兩組患者降鈣素原、心肌損傷指標、胸部CT檢查結果〔n(%)〕Table 4 Comparison of PCT,myocardial injury indicators and chest CT findings between the two groups

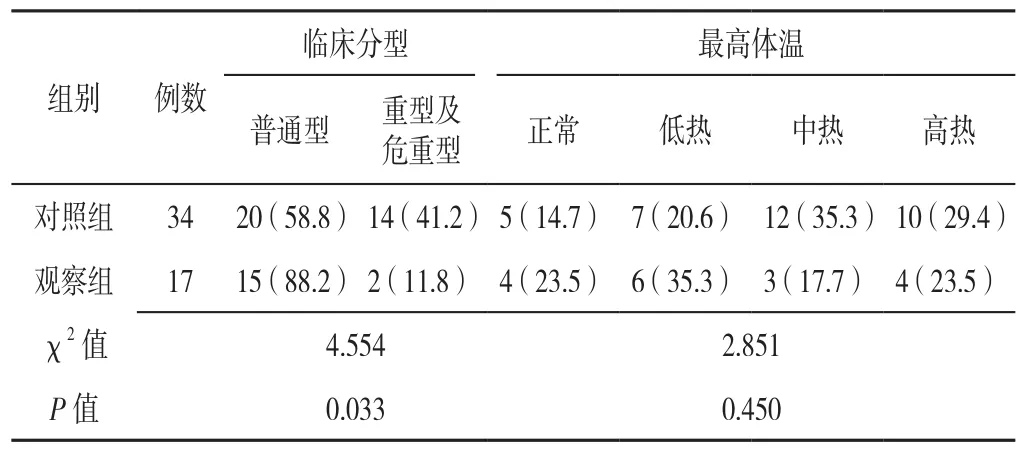

2.4 臨床分型、最高體溫 觀察組患者臨床分型為重型及危重型者所占比例低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05);兩組患者最高體溫比較,差異無統計學意義(P>0.05,見表5)。

表5 兩組患者臨床分型、最高體溫比較〔n(%)〕Table 5 Comparison of clinical classification and maximum body temperature between the two groups

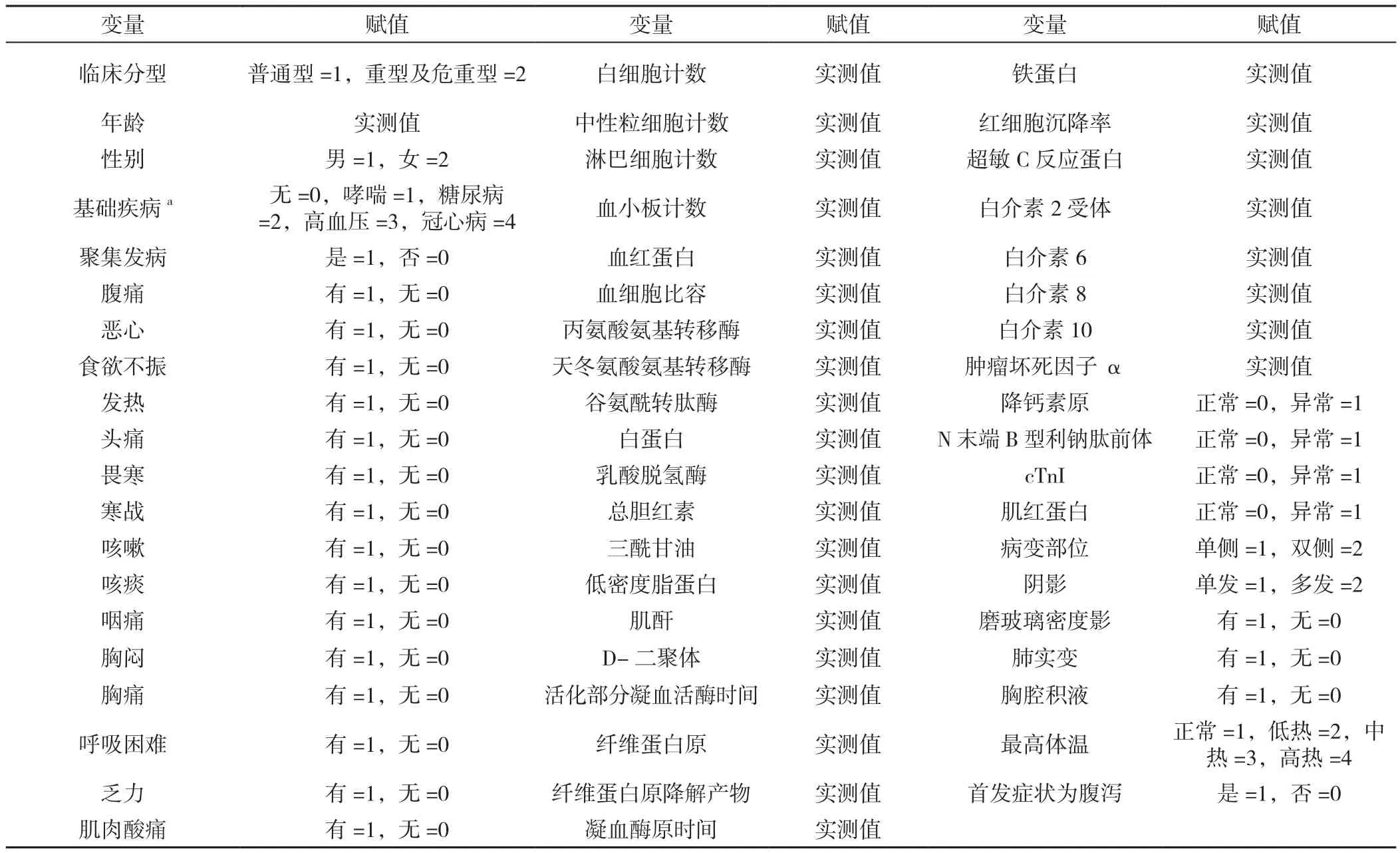

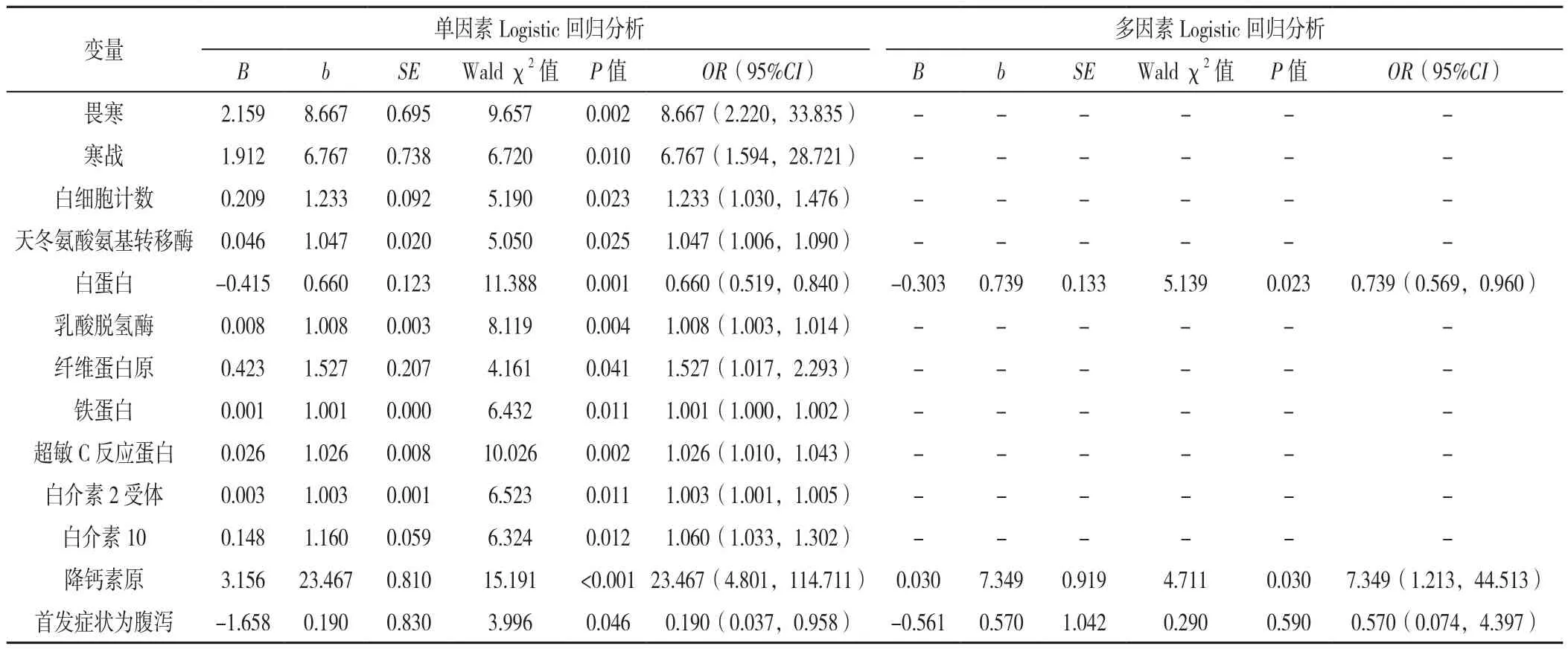

2.5 單因素及多因素Logistic回歸分析 先以臨床分型為因變量,以上述觀察指標及首發癥狀為腹瀉為自變量進行單因素Logistic回歸分析(變量賦值見表6),結果顯示:畏寒、寒戰、白細胞計數、天冬氨酸氨基轉移酶、白蛋白、乳酸脫氫酶、纖維蛋白原、鐵蛋白、超敏C反應蛋白、白介素2受體、白介素10、降鈣素原、首發癥狀為腹瀉與COVID-19患者臨床分型有關(P<0.05);再以臨床分型為因變量,以進入單因素Logistic回歸方程的指標及首發癥狀為腹瀉為自變量進行多因素Logistic回歸分析(變量賦值同上),結果顯示:白蛋白是COVID-19患者病情嚴重程度的保護因素,而降鈣素原是危險因素(P<0.05,見表7)。

表6 COVID-19患者病情嚴重程度影響因素的單因素及多因素Logistic回歸分析的變量賦值Table 6 Variable assignment for univariate and multivariate Logistic regression analysis of influencing factors of severity of illness in patients with COVID-19

表7 COVID-19患者病情嚴重程度影響因素的單因素及多因素Logistic回歸分析Table 7 Univariate and multivariate Logistic regression analysis of influencing factors of severity of illness in patients with COVID-19

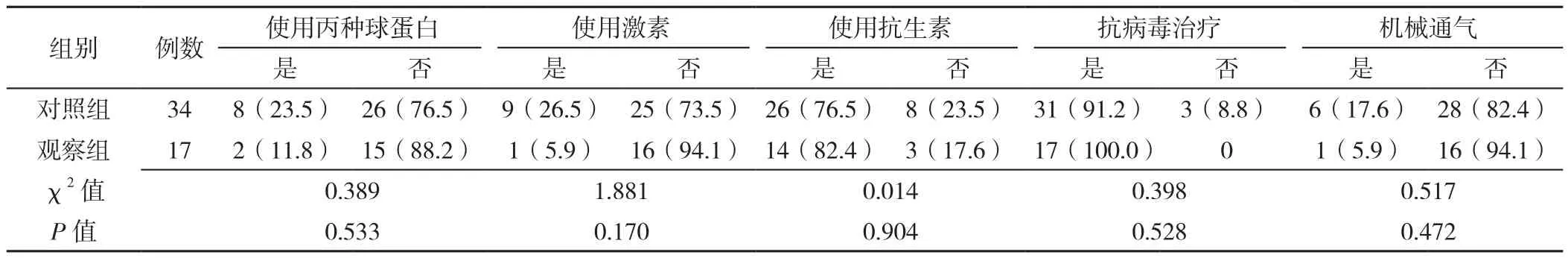

2.6 治療情況 兩組患者使用丙種球蛋白、激素、抗生素治療情況及行抗病毒治療、機械通氣情況比較,差異無統計學意義(P>0.05,見表8)。

表8 兩組患者治療情況比較〔n(%)〕Table 8 Comparison of therapeutic protocols between the two groups

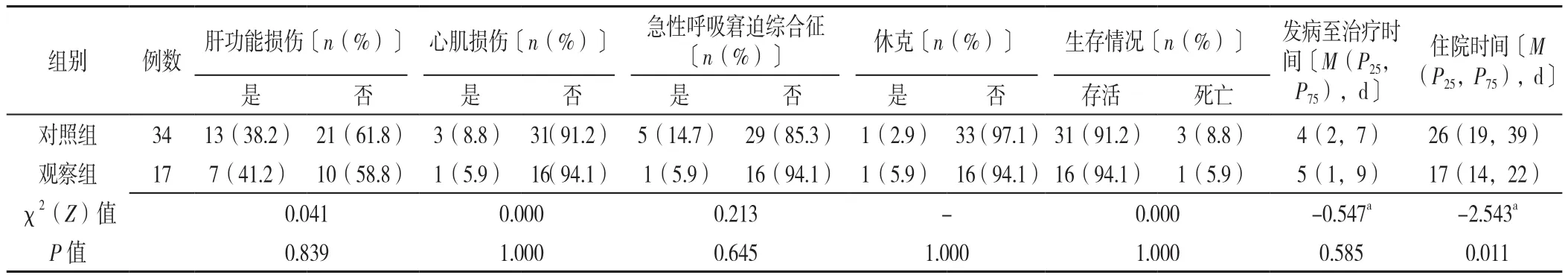

2.7 并發癥發生情況、生存情況、發病至治療時間、住院時間 兩組患者肝功能損傷、心肌損傷、急性呼吸窘迫綜合征、休克發生情況及生存情況、發病至治療時間比較,差異無統計學意義(P>0.05);觀察組患者住院時間短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05,見表9)。

表9 兩組患者并發癥發生情況、生存情況、發病至治療時間、住院時間比較Table 9 Comparison of incidence of complications,survival status,duration from onset to treatment and hospital stays between the two groups

3 討論

SARS-CoV-2的流行是現階段嚴重全球公共衛生問題之一,但其致病機制及靶器官受累情況尚不十分明確,而其是否攻擊胃腸道并存在糞-口傳播也不明確。ZHANG等[13-14]通過分析武漢地區514例COVID-19患者消化系統表現發現,出現食欲不振者約占50.2%,出現腹瀉者約占25.5%,出現惡心者約占16.3%,其中出現腹瀉者病毒負荷較高、病程較長、預后較差,同時重型、危重型患者中出現腹瀉者所占比例更高,分別約為32.1%、27.1%,提示腹瀉在COVID-19患者消化系統表現中較為常見,而伴有腹瀉的COVID-19患者病情嚴重程度較重、預后較差,需予以重視;此外,還有31例患者僅有腹瀉癥狀而無呼吸道癥狀,且病情嚴重程度較輕、炎性因子水平較低,研究者據此認為單純以腹瀉為主要表現的COVID-19可能是一種特殊類型COVID-19[13],并提出了COVID-19“腸道型”的概念。一項針對武漢地區29 393例COVID-19患者的研究表明,約7.8%的患者存在胃腸道癥狀,約1.7%的患者僅存在胃腸道癥狀,且存在胃腸道癥狀的患者進展為危重型的風險更高[15]。因此,除應提高對COVID-19患者胃腸道癥狀的重視外,還應對伴有胃腸道癥狀的COVID-19患者的臨床特征、病情嚴重程度等進行深入分析,以提高人們對COVID-19的全面認識。

來自中國寧波、德國、巴西的病例報道分別發現1例、1例、10例以單純胃腸道癥狀為首發癥狀的COVID-19患者,提示針對以胃腸道癥狀為首發癥狀的COVID-19患者進行研究具有重要指導意義,但研究者并未進一步分析其臨床特征及生化指標等[16-18]。一項回顧性隊列研究表明,以胃腸道癥狀為首發癥狀的COVID-19患者與存在呼吸道癥狀的COVID-19患者病情嚴重程度及預后無統計學差異,但研究者亦未進一步深入分析[19]。目前,雖然有學者認為包括腹瀉在內的胃腸道癥狀可能與COVID-19相關并需引起重視[13-14],但并未區分是以腹瀉為首發癥狀還是病程中因用藥等原因而出現的腹瀉。本研究通過比較兩組患者臨床特征發現:觀察組患者咳痰發生率低于對照組,提示以腹瀉為首發癥狀的COVID-19患者呼吸道受累較輕;觀察組患者乏力發生率高于對照組,推測其主要原因與腹瀉有關;觀察組患者白蛋白高于對照組,提示以腹瀉為首發癥狀的COVID-19患者營養狀況較未以腹瀉為首發癥狀的COVID-19患者好,應予以關注并及時進行營養支持治療;觀察組患者D-二聚體低于對照組,凝血酶原時間短于對照組,提示以腹瀉為首發癥狀的COVID-19患者凝血功能較不以腹瀉為首發癥狀的COVID-19患者好;觀察組患者降鈣素原異常率低于對照組,提示以腹瀉為首發癥狀的COVID-19患者細菌感染風險較未以腹瀉為首發癥狀的COVID-19患者低,應予以重視并合理選用抗生素[20]。

意大利一項單中心研究結果顯示,腹瀉癥狀可作為SARS-CoV-2感染患者低死亡率的獨立預測因素,但該研究并未區分患者是否合并呼吸道癥狀及胃腸道癥狀[21]。本研究結果顯示,觀察組患者臨床分型為重型及危重型者所占比例低于對照組,住院時間短于對照組,但兩組患者最高體溫,使用丙種球蛋白、激素、抗生素治療情況,行抗病毒治療、機械通氣情況,肝功能損傷、心肌損傷、急性呼吸窘迫綜合征、休克發生情況,生存情況,發病至治療時間間均無統計學差異,提示以腹瀉為首發癥狀的COVID-19患者病情嚴重程度較輕、臨床轉歸較好,與上述研究結果相符。

有研究發現,約半數COVID-19患者存在低白蛋白血癥,而在嚴重COVID-19患者中存在低白蛋白血癥者所占比例則高達90%以上[22];另有研究發現,難治性COVID-19患者白蛋白水平明顯低于普通型COVID-19患者[23]。一項單中心回顧性研究發現,降鈣素原升高與老年COVID-19患者死亡風險呈正相關[24];一項觀察性隊列研究發現,降鈣素原升高與COVID-19患兒病情嚴重程度加重相關[25]。本研究通過多因素Logistic回歸分析發現,白蛋白是COVID-19患者病情嚴重程度的保護因素,而降鈣素原是危險因素,但以腹瀉為首發癥狀未進入多因素Logistic回歸方程,提示臨床工作中需關注COVID-19患者營養狀況并警惕細菌感染,必要時需密切監測白蛋白和降鈣素原,以更有效地控制COVID-19患者病情。

關于SARS-CoV-2的致病機制研究發現,胃腸道高表達ACE2[7-8],SARS-CoV-2可通過ACE2及跨膜絲氨酸蛋白酶2(transmembrane protease serine 2,TMPRSS2)進入細胞內[26];同時首例COVID-19患者尸體解剖報告顯示,其小腸存在節段性擴展及狹窄[27],提示胃腸道是SARS-CoV-2感染的潛在靶點;此外,SARS-CoV-2耐酸、堿能力較強,可通過胃液酸性環境。另有研究表明,呼吸道標本SARS-CoV-2 RNA檢測結果轉陰患者糞便標本病毒脫落時間可能會延長約5周,約半數COVID-19患者糞便標本SARS-CoV-2 RNA檢測結果在呼吸道標本SARS-CoV-2 RNA檢測結果轉陰后(平均約11.2 d)仍為陽性,提示SARS-CoV-2可能在患者胃腸道中復制、繁殖并在呼吸道病毒清除后繼續進行糞-口傳播[28],因此,建議COVID-19患者呼吸道標本SARS-CoV-2 RNA檢測結果轉陰后常規檢測糞便標本,以防止SARS-CoV-2的再次傳播;而由于處于潛伏期的COVID-19患者也具有傳染性,且無癥狀感染者尤其容易被忽略、成為潛在傳染源[29],因此,COVID-19患者胃腸道癥狀是不容忽視的,尤其是以胃腸道癥狀等不典型癥狀為首發癥狀的COVID-19患者,應加強重視、管控以降低SARS-CoV-2傳播風險及相關人員暴露風險。

綜上所述,以腹瀉為首發癥狀的COVID-19患者呼吸道癥狀及病情嚴重程度較輕、乏力發生率較高、臨床分型以普通型為主、同等治療情況下住院時間較短;白蛋白是COVID-19患者病情嚴重程度的保護因素,而降鈣素原是危險因素,提示臨床應加強對白蛋白及降鈣素原的監測,以有效控制患者病情。

志謝:感謝北京大學第三醫院臨床流行病學研究中心在資料整理方面提供的幫助;感謝北京大學第一醫院、北京大學人民醫院、華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院對本研究的支持與幫助。

作者貢獻:俎明、沈寧、葛慶崗負責文章的構思;俎明、沈寧、葛慶崗、丁士剛進行研究的設計;俎明、石巖巖共同完成論文撰寫;俎明、石巖巖、寧靜、陸浩平、趙志伶、程秦負責文獻及資料整理;石巖巖負責數據處理及統計學分析;沈寧、葛慶崗進行論文及英文修訂;丁士剛負責文章審校,對文章整體負責,監督管理。

本文無利益沖突。