毛姆:追著月亮走

陳洪瀾

將閱讀當作自己的避難所

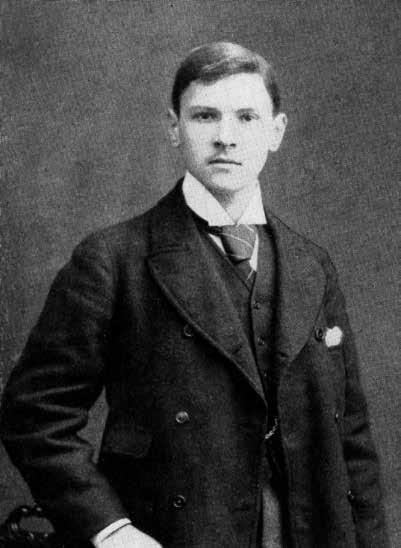

威廉·薩默塞特·毛姆(1874—1965)原本是個有福的孩子。他的父親羅伯特·奧蒙德·毛姆是一位名聲顯赫的律師,時任英國駐法使館的法律顧問。毛姆就出生在巴黎的英國使館里。兄弟四人中他排行老末,當哥哥們陸續被送往外地讀書后,他便成了父母懷中的小寶貝兒。

然而,毛姆的好日子沒有維持多久。剛過8歲,他的母親就被肺結核奪去了生命,10歲時父親也因胃癌撒手人寰,毛姆從此成了孤兒。他被母親的仆人由法國帶回英國交給叔父亨利·毛姆撫養。亨利是一位年屆五十的教區牧師,夫妻倆膝下雖無子女,卻也沒有給予侄子多少憐愛。毛姆由繁華都市巴黎被拋到陌生的英國肯特郡小鎮時,仿佛掉進了冰窟窿,加之突然由說法語改為說英語,連說話也變得結結巴巴,以至于落下了終生口吃的頑疾。

毛姆12歲被送進坎特伯雷皇家公學成為一個住校生。由于身材矮小和嚴重的口吃,他經常受到大孩子們的嘲笑和欺凌,還有老師們的歧視。最可怕的是毛姆這時也患了肺結核。他的母親和唯一的姨媽都死于肺結核,他被死亡的陰影籠罩著。

童年的變故讓毛姆看到了人生的無常,小小年紀便為生命是否有意義而苦惱:“我想知道,人生是本來就有意義的呢,還是必須由我來賦予它某種意義?于是,我便開始雜亂無序地讀各種各樣的書。”

讀著讀著,毛姆嘗到了閱讀的甜頭。“我認為生活里眾多美好的事情當中,閱讀是其中之一,它是一種享受。”從此,書本成了他最好的伙伴,持續的閱讀減輕了他在精神上的孤苦無依。

讀著讀著,毛姆好像感到自己的見識增長了,眼界開拓了,胸懷壯闊了,精神穩重了,心靈也充實了。這讓他發現了書本的妙用:它們不啻為人精神成長的要素,也是愉悅心情的最好安慰劑。毛姆說:“培養閱讀的習慣能夠為你筑造一座避難所,讓你逃脫幾乎人世間的所有悲哀。”

毛姆的讀書范圍很廣。最初他如饑似渴,就像一個貪吃的饕餮逮住什么就囫圇吞棗吃下去。后來他學會了用心咀嚼,他覺得每讀一本書就像是在跟一位有學識的人進行一次深層的思想交流,尤其是那些文學巨匠們寫在書中的奇聞趣事,讓他看到了世界的光怪陸離和世人的喜怒哀樂,讓他從中獲取了豐富的人生經驗和智慧,也讓他那孤寂的心靈獲得了慰藉。

讀著讀著,毛姆肚子里的墨水多了,他的腸胃、他的心靈、他的每根血管和神經好像都充滿了書卷氣。他讀書的口味變得挑剔刁鉆了,他的評判也越來越尖刻,自古希臘以來傳世的文史哲書籍到歐美各國的文學名著,都曾留下了他的點評。他尤其擅長在歐美著名作家的作品中挑刺揭疤,在他眼里沒有一部長篇小說是沒有瑕疵的,他能準確地指出這些文豪們在創作時的失手之處。他在《巨匠與杰作》這本書中介紹了他認為最偉大的10部作品,同時也指出了書中的缺憾以及作家人品方面的趣事與丑行,由此讓莫泊桑、福樓拜、巴爾扎克、簡·奧斯汀、托爾斯泰、契訶夫、陀思妥耶夫斯基、司湯達等文壇巨匠在他那尖刻的調侃或善意的嘲笑中一個個地跌下神壇。于是他獲得了“毒舌毛姆”的稱號,進而有人把毛姆的毒舌、莎士比亞的戲劇和狄更斯的小說戲稱為英國文藝界的“三寶”。

毛姆讀了各種各樣的書,他發現了一種人人都需要頤養精神的東西——哲學。“我發現讀哲學書很有趣。確實,對于把讀書看作是一種需要和享受的人來說,哲學在各種可供閱讀的重要科目中是最豐富多彩和引人入勝的。”他曾拜讀了柏拉圖以來各派哲學家的書籍,把叔本華、黑格爾、笛卡爾、斯賓諾莎、休謨、康德、羅素、尼采等哲學家們深奧的哲學著作當作小說一樣來閱讀,并享受著其中的快樂:“只有哲學永遠不會讓你失望。你永遠不可能到達它的盡頭。它就像人類的靈魂一樣多姿多彩。”

在談到讀書方法時,毛姆說,聰明人讀書就像獵犬追尋狐貍的氣息,只選取自己感興趣的閱讀點,跳躍性閱讀。其實,這種被他稱為“跳讀”的方法,也只是他用來對付那些趣味寡淡、敘事啰嗦的作品而言的。一旦遇到精品他即細嚼慢咽,反復品味。比如,當讀了伏爾泰的哲理小說《老實人》之后他就再也無法忘懷,從此把伏爾泰樹為榜樣,力求能以人文關懷的筆融寫出具有諷刺幽默風格的杰作。他說:“我每次想寫一部長篇小說時,都要重讀一遍《老實人》,在自己心里確立一個標準,以此檢驗自己是否寫得像它那樣流暢、優雅、機智。”

提煉與壓縮也是毛姆讀書的好方法之一。他曾多次提到法國作家、諾貝爾文學獎獲得者阿那托爾·法朗士(1844—1924)在《文學生涯》一書中所講的那個東方年輕國王讓國中智者到世界各地為其尋找最有價值的書的故事。毛姆說:“這種書也是我想尋覓的,只需要看一本,就能解決所有疑惑。一旦如此,我便能夠全力創造出自己的生活形式。”他四處尋覓,在書堆里東挑西揀,希望找到一本能夠一勞永逸的書,卻未能如愿。于是,毛姆決定自開爐灶,寫出既悅己又悅人的書來。

追著月亮走

毛姆18歲時開始尋找安身立命的職業。可是干什么好呢?他出生于律師世家,祖父、父親以及三位兄長都是律師,但卻不愿步他們的后塵。監管他生活的亨利叔叔希望他能接替其衣缽當個牧師,毛姆以自己口吃為借口也回絕了,不過他還是屈從了叔叔的另一個提議——去學醫。

1892年,毛姆進入倫敦圣托馬斯醫學院學習醫科, 5年后獲得外科執醫資格。有段時間他在婦科做助產士,經常提著藥箱子走街串巷去接生。由此使他看到了下層勞動人民的困苦生活,看到了生命的脆弱,也看到了人生的無常與無奈。這讓他很困惑:一個人生下來,上學,工作,結婚,生兒育女,最后死去,總是被幽禁在固定的線路上走完一個簡單的圓圈。而這種將僅有的生命消耗在既定套路中的人生值得過嗎?毛姆不想隨波逐流,他要為自己設計適意的人生。

然而毛姆發現,“只有藝術家和職業罪犯才能自主決定自己的行為方式和自己的生活”,而在藝術家中,作家是一個易于展示其創造力又能夠自主決定生活模式的自由職業者。于是,毛姆萌生了作家夢,開始利用業余時間寫起小說來。

1897年, 23歲的毛姆完成了處女作《蘭貝斯的麗莎》。“那三個星期里,我一共參與了63次接生。這就是我用于此書的素材。”書中的故事就取自他工作中的見聞:漂亮女工麗莎和寡母住在貧民窟里,貧困的生活未能改變其活潑開朗的性格,于是她成了男人們的追逐對象。然而,她愛上的英俊壯漢卻是個已婚的無賴,最終讓麗莎懷孕后流產時死去。小說面世后得到許多好評,于是毛姆決定棄醫從文,做個職業作家。

文學殿堂的門坎很高,指望靠寫小說養活自己的人在出名之前餓肚子是常有的事,因而人們常把寫作看成是一根不中用的討米棍。毛姆也不例外。在最初的10年里,寂寂無聞的他總是吃閉門羹。直到1908年他得到了一個機會:倫敦劇院有個著名演員看中了毛姆劇本中的一個角色,于是他5年前創作的曾被18家劇院拒絕的喜劇《弗雷德里克夫人》上演了并且一炮打響,它讓劇作家毛姆一夜成名。隨之他的《杰克·斯特勞》《杜特太太》《探險家》也在倫敦多家劇院同時上演。劇作家毛姆可與當時走紅的蕭伯納比肩,財富滾滾而來,毛姆從此脫貧了。

1915年,毛姆出版了自傳性長篇小說《人性的枷鎖》,書中講述了主人公菲里普試圖擺脫人生枷鎖尋求出路的故事。這部小說廣受贊譽,由此奠定了毛姆成為偉大作家的基石,這一年他41歲。

毛姆喜歡高雅安逸的生活,但他更喜歡追尋有趣的人生,他沒有陷在安樂窩里止步不前,而是一直追著月亮走,變成了一個資深的旅行家。為了尋求不同的風景,他的足跡遍及歐、亞、美三大洲。每到一地,毛姆都會詳實地記錄那里的旖旎風光、社會狀態和風土人情。他的創作素材多是游歷中的所見所聞,比如《月亮和六便士》《在中國的屏風上》《面紗》《刀鋒》等多部小說都是以他在歐美、遠東、印度、中國乃至南太平洋諸島的見聞為資料創作出來的,具有濃郁的異域情調。

“一戰”爆發后,毛姆加入了法國紅十字會,在西部戰線當救護車司機,并以作家身份穿梭于英、法、德、意和瑞士等國收集軍事情報。此后毛姆又受英國軍方指派,成為入駐瑞士和俄國的間諜。他曾以“阿興登”為主人公創作了系列間謀小說,不過據說他的老朋友丘吉爾認為其中有一半作品涉及國家機密,不得面世。

毛姆的一生都在路上。他說:“人生只有一次,我要盡可能多做點事。……我要為自己設定一種人生,其中創作固然是重要部分,但我還要從事其他各種對人有益的活動,直到死亡為我畫上圓滿的句號。”為了這個圓滿的句號,毛姆沒有迷失在金錢里,他的心里裝著一輪“明月”。他在小說《月亮和六便士》里曾將人生分為月亮和便士兩種境界,月亮是人生的理想,而便士就是現實生活。“滿地都是六便士,他(指主人公思特里克蘭德)卻抬頭看見了月亮。”那個月亮確實迷人,它不僅攝去了思特里克蘭德的靈魂,實質上它就是毛姆本人窮盡一生所追逐的終極目標。

短篇小說——風味獨特的小吃

毛姆最擅長的是短篇小說,他被公認為短篇小說大師。他喝進肚子里的墨水經過自我發酵釀造成了味道特別的調味劑,將世間的喜怒哀樂怨與酸甜苦辣咸相互調配,制作出關于愛情、童話、歷險、間諜、懸疑、幽默小品等一道道色味各異、刀功精巧的私房菜。

比如,在 《午餐》這個小故事中,“我”——一個填不飽肚子的青澀作家,被一個矯飾、貪吃的女人以談文學的名義引入高檔飯店吃去了一個月的伙食費。看著這個囊中羞澀的青年作家被一道道昂貴的美味掏空荷包時的那種忐忑心情,讀者們也不由得為之心酸。

《患難之交》則是一道綿中藏針的辛辣細菜。故事開頭,作者詳細描述了富商伯頓海德從外貌到言談給人們所留下的感覺:慈祥善良。然而,當他的朋友賴內在生存無著向他求助時,他明知賴內體力不支,卻讓賴內以游過燈塔附近湍急的河流為條件給他提供一份工作,最終使朋友葬身海中。他還心安理得地將這件事當作一個有趣的故事講給別人聽。由此可知,這個貌似慈善的商人內心是多么冷酷刻毒!

毛姆的另一篇小說《芒特拉戈勛爵》味道更是獨特。它講述了外交官芒特拉戈勛爵治療精神病的故事。小說開頭不談病人的病情,而是徐徐地介紹心理治療師奧德林大夫的形象:

他不到50歲,看起來卻要老得多。一雙淡藍色的大眼睛總是昏昏欲睡,你要跟他待上一會兒,就會發現這雙眼睛幾乎一動不動,只是一直死死地盯住你的臉,但盡管它們如此空洞無物,也不會令人難受。它們幾乎從不閃爍,永不泄露他思想上的蛛絲馬跡……他的手相當大,手指又細又長,這雙手柔軟卻堅定,冰冷卻干爽。

正是他這雙獨特的眼睛和冰冷的手,卻將形形色色的精神病患者安撫得服服帖帖,讓他們乖乖地吐出心中暗藏的秘密,從而獲得莫名其妙的療效。隨著名聲越來越大,求他治病的人越來越多。“人們告訴他不可告人的秘密,有時迫不及待,有時羞羞答答,有時欲言又止,有時怒不可遏,他早就安之若素了,再沒有什么能使他驚訝激動了。”但當他遇到患者芒特拉戈勛爵的時候卻不太順利。不過,在他這雙明察秋毫的眼睛直視下,高傲自大的外交大臣最終還是摘掉面具,講出了連日來將自己折磨得發瘋的離奇噩夢……故事的結局出人預料,面臨精神崩潰的患者在療效初顯時卻自殺身亡了。更離奇的是,芒特拉戈勛爵每夜在噩夢中要殺死的那個仇敵——工黨議員格里菲思也在這一天死去。難道是這樁夢中謀殺案真的產生了效果?心理醫生奧德林也被這個巧合的病案弄得精神崩潰。小說所披露的這些看似荒誕離奇的故事,卻真實地反映出當時英國上流社會的殘酷斗爭狀況。

毛姆對于愛情有著獨到見地,對于婚姻竟有特別的恐懼感,直到43歲他才奉子成婚。他寫下的愛情和婚姻故事風格別致、幽默風趣。如在小說《潛逃》中,潛逃者并不是闖下了什么大禍的罪犯,而是一個企圖拋棄戀人的男子羅杰。“我一向確信,一旦一個女人下決心要嫁給一個男人,那么使這個男人幸免于難的唯一方法,就是立刻逃之夭夭。”毛姆在故事中講述了他的朋友羅杰·查林逃離婚姻陷阱的過程:先是外逃了一年多,不料返回時又立即被情人纏上了。于是他改變策略,以找好房子就結婚為借口,帶著情人看了一套又一套房子,卻總有各種理由拖延推諉。當露絲忍無可忍、聲稱放棄跟他結婚時,羅杰還說再看幾處好的房源就能挑出如意的房子結婚。這個故事讓那些對戀愛和婚姻有苦澀體驗的人在笑噴之后仍有余味辣到腸子。

長篇小說——滋味悠長的硬菜

毛姆一生創作了20部長篇小說,多以人生為主題,其中最受讀者喜愛的是“人生三部曲”——《人性的枷鎖》《月亮與六便士》《刀鋒》。

1915年,毛姆在出版的《人性的枷鎖》中借助主人公菲利普的坎坷人生來闡釋盧梭的名言:“人生而自由,卻無往不在枷鎖之中。”在這部被視為自傳體的長篇小說中,毛姆塑造的主人公菲利普是個孤兒,受到了生來跛腳、家庭不幸、才能局限、宗教束縛、錢財匱乏以及愛情捉弄等困擾,這些經歷基本上是以毛姆早年的生活為藍本的,兩者的差別僅僅是把毛姆的口吃改成跛腳而已。為了掙脫這些來自天然的、家庭的和社會的,摧殘人生、扭曲人性的枷鎖,菲利普一生都在與命運抗爭,努力尋找出路,希望能讓脆弱的生命在哲學觀照下放出異彩。

《月亮與六便士》(1919)是毛姆在南太平洋諸島旅行時創作的,書中的主人公思特里克蘭德以畫家高更為原型。為了追尋心中的夢想,突破循規蹈矩的生活模式,也為了在藝術中尋求靈魂的慰藉,已入不惑之年的思特里克蘭德不惜拋妻棄子,告別自己經營了17年的家與業,歷盡千辛萬苦,來到南太平洋的塔希提島生活,終于創作出了一系列驚世之作。當讀者看完了這個倔強畫家的故事時,才領悟了毛姆的結論:“月亮是那崇高而遙不可及的夢想,六便士是為生存不得不賺取的卑微收入。多少人只是膽怯地抬頭看一眼月亮,又繼續低頭追索賴以溫飽的六便士……”蕓蕓眾生中,敢于拋棄一切去追逐月亮的人能有幾個?

在 《刀鋒》(1944)中,毛姆塑造的主人公拉里·達雷爾是一個參加“一戰”的美國青年飛行員。在一次空戰中,好友為了掩護他犧牲了,這讓拉里受到了強烈震撼,他弄不懂世界上為什么有惡和不幸,從此在他的腦子里一直糾纏著這樣的問題:“人活著到底是為了什么?人生究竟有沒有意義,還是只能可悲地任憑命運擺布?”為了尋找滿意的答案,拉里復員后拋下一切開始云游四方,他當過礦工,到農場放過牧,當過水手,進修道院體驗過修行生活……通過各種途徑來探求人生的意義。后來他在印度經過《吠陀經》的開示了悟人生:“我們在這世界上所珍視的一切美好的、有價值的事物,只能與丑惡的東西共存。”“既然某些事情是不可避免的,一個人就只能盡力而為。”在讀過了《刀鋒》之后,不少讀者都說自己沒有看懂作者的“刀鋒”指向何處,它到底意味著什么。原來,小說的名字取自印度古老的經典《迦托·奧義書》:“剃刀邊緣無比鋒利,欲通過者無不艱辛;是故智者常言,救贖之道難行。”這種深奧的古印度哲理需要反復咀嚼,才能吃透其中的精髓。

毛姆的長篇小說都有一個共同的特點,就是里邊蘊藏著濃厚的人性意義。當他在敘述各種親情、愛情、友情、世情等故事時,筆下的文字時而溫雅,時而幽默,時而嘲諷,時而調侃,時而譏誚,妙語連珠,警句迭出,如同大廚做大餐,用盡了煎炒烹炸等方法,卻都沒有忘記用人性這份大料來調制他的作品。在人性觀念中,他既不是性善論者,也不是性惡論者,他認為人性復雜多面,善惡兼容并蓄,卑微與偉大、善良與惡毒、熱愛與仇恨,可以互不排斥地并存在同一顆心里,故而讓這個世界充滿了情仇愛恨、萬端是非。

傳記中的有趣靈魂

1938年,64歲的毛姆覺得自己來日無多,于是寫下了一部 《總結:毛姆寫作生活回憶》。他在序言中說:“我寫這本書是為了將靈魂從某些觀念中解放出來,這些觀念在我的靈魂中徘徊了太久,以至于使我覺得不適。”雖然他聲稱“本書既非自傳,也非回憶錄”,但讀者們還是把這部書當作他的自傳來讀。當時已做好辭世準備的毛姆不曾想過自己會益壽天年,筆耕不輟,直到1962年88歲高齡時還出版了一部評論集《我的最愛》。

毛姆的著作等身,可是他所期待的榮譽并沒有如期而至。他不僅未能躋身于文學大師之列,還常常受到評論家們的奚落。《刀鋒》出版時,毛姆年屆七十,應該安享晚年了,但英美文學界并沒有改變對他的藐視和冷漠,美國最有影響力的評論家埃德蒙·威爾遜把毛姆列入“二流貨”中,毛姆則戲稱:“我處于二流作家中的最前列。”當然,有人說毛姆是暢銷書作家而不是經典作家事出有因,因為他在宗教、階級、性道德等方面所持的輕薄態度以及他那種奢侈的生活方式都為知識界所詬病。但是,他寫的小說在世界許多國家長銷不衰,戲劇作品在歐美長年上演則說明了讀者和觀眾對毛姆的喜愛。

毛姆高齡高產。自1897年出版處女作為始,到88歲擱筆,他相繼寫下了150部短篇小說、32部戲劇、20部長篇小說、5部隨筆、3部游記、3部評論集和1部傳記,有近百部作品后來被改編成電影。在世人眼里,毛姆的人生是成功的。通過寫作他獲得了自己期望的自由,做了自己想做的事,過上了自己想過的生活。他不僅擺脫了早年的貧困,而且還成為文壇稀有的百萬富翁。因為有了錢,他于1946年在法國設立了毛姆獎,支持與幫助優秀的年輕作家。當他80歲生日時,英國嘉里克文學俱樂部特意設宴為他賀壽,這樣的榮耀在英國文學史上只有狄更斯、薩克雷和特羅洛普三位作家享受過。1965年12月16日,毛姆在法國病逝,終年91歲。晚年的毛姆說出了這樣的話:“我唯一能確定的,也許就是我什么都不能確定。”

毛姆生前拒絕別人為他寫傳,曾對幾位為他寫傳的作者表示了極不友好的態度。毛姆仙逝后,各種毛姆傳記便紛紛出爐。就像毛姆生前喜歡拿人開涮一樣,這些傳記作者們在撰寫毛姆傳的過程中無不仿效毛姆的技藝,揭下他的面紗,深挖他的隱秘,將其生平中的各種美事丑事統統擺在傳記里,從而使他的百味人生和多幅面孔呈現在讀者面前。如特德·摩根將他的經歷羅列為:

一個孤僻的孩子,一個醫學院的學生,一個富有創造力的小說家,一個巴黎的放蕩不羈的浪子,一個成功的倫敦西區戲劇家,一個英國社會名流,一個“一戰”時在弗蘭德斯前線的救護車駕駛員,一個潛入俄國工作的英國間諜,一個同性戀者,一個跟別人的妻子私通的丈夫,一個當代名人沙龍的殷勤主人,一個“二戰”時的宣傳家,一個自狄更斯以來擁有最多讀者的小說家,一個靠細胞組織療法保持活力的傳奇人物和一個企圖不讓女兒繼承財產而收養他的情人秘書的固執老頭子。

而黑斯廷斯則緊緊抓住毛姆的隱秘,抖露出成串的八卦趣聞。如此等等。而安眠于地下的毛姆再也無需為這些傳記中的譽或毀糾結,這似乎也成全了他早年的一個意愿:成為一個有趣的人。他讓讀者們在讀他的傳記時也嘗到了濃烈的趣味。