淮安市畸殘麻風治愈存活者康復需求及影響因素分析

麻風病是由麻風分枝桿菌引起以皮膚及周圍神經損害為主的慢性傳染病。由于麻風病畸殘率高且呈漸進式發展,如何預防畸殘和提高病人生活質量越發引起社會關注。國內外學者對麻風病病人的流行病學和現狀調查研究很多,但對病人康復需求研究較少。為了解麻風治愈存活者康復需求現狀,分析其影響因素,提高麻風畸殘預防的干預效果,為制定畸殘預防措施提供科學依據,現對淮安市畸殘麻風治愈存活者進行調查研究,結果報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

從全國麻風病管理信息系統(LEPMIS,系統自2010年10月1日開始運行,前期病人資料由各縣區自行補錄,市級管理員對錄入數據進行核查)中導出淮安市新中國成立以來至2017年12月31日所有麻風病人資料,逐一核查并剔除現癥病人、無畸殘、死亡、外遷或失訪者資料,共462例畸殘麻風治愈存活者納入調查范圍,簽署知情同意書后填寫有效調查問卷462份,本研究符合《世界醫學協會赫爾辛基宣言》相關要求。1.2 研究方法

根據相關文件及專家意見設計調查方案和問卷,內容包括:人口學特征、居住環境、生活狀況、經濟狀況、患病情況、畸殘情況及相關康復需求等。經統一培訓的鄉鎮街道麻風病防治醫生深入治愈者家中,進行面對面詢問調查并填寫問卷。2級畸殘是指麻風病病人四肢有可見性損害或殘疾、重度視力障礙或失明(<5 cm仍不能看清指數)及其他可見眼損害。1.3 質量控制

采用統一的調查方案和問卷,經培訓且考核合格的麻防醫生進行現場調查。市縣分別設置審核人員,負責問卷真實性和邏輯性的質量控制。1.4 統計學方法

采用Epidata 3.1錄入并建立數據庫,應用SPSS 19.0對數據進行分析,計數資料采用頻數(%)描述,采用非條件logistic回歸模型分析畸殘麻風治愈存活者康復需求影響因素,檢驗水準α

=0.05。2 結果

2.1 一般情況

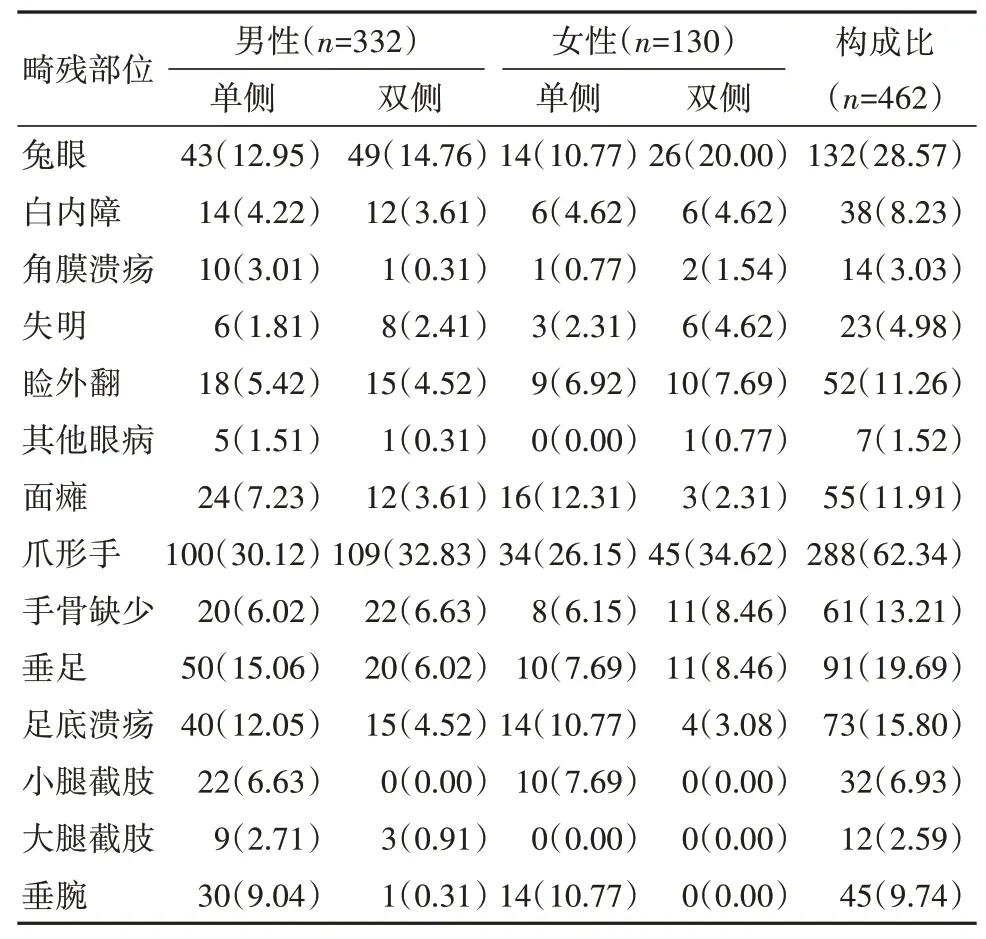

淮安市現有麻風治愈存活者877例(含麻風院村內存活者23例),其中肉眼可見2級畸殘462例,占52.68%(462/877)。麻風院村內存活者畸殘率為95.65%(22/23),麻風院村外存活者畸殘率為51.52%(440/854)。男性332例,女性130例,男女比為2.55∶1;年齡(70.79±9.49)歲,范圍為28~95歲。462例畸殘麻風治愈存活者中,兩個部位及以上畸殘者占73.15%,畸殘頻率靠前的是爪形手(62.34%)、兔眼(28.57%)、垂足(19.69%)、足底潰瘍(15.80%)、手骨缺少(13.21%),見表1。

表1 畸殘麻風治愈存活者462例分布情況/例(%)

2.2 康復需求現狀

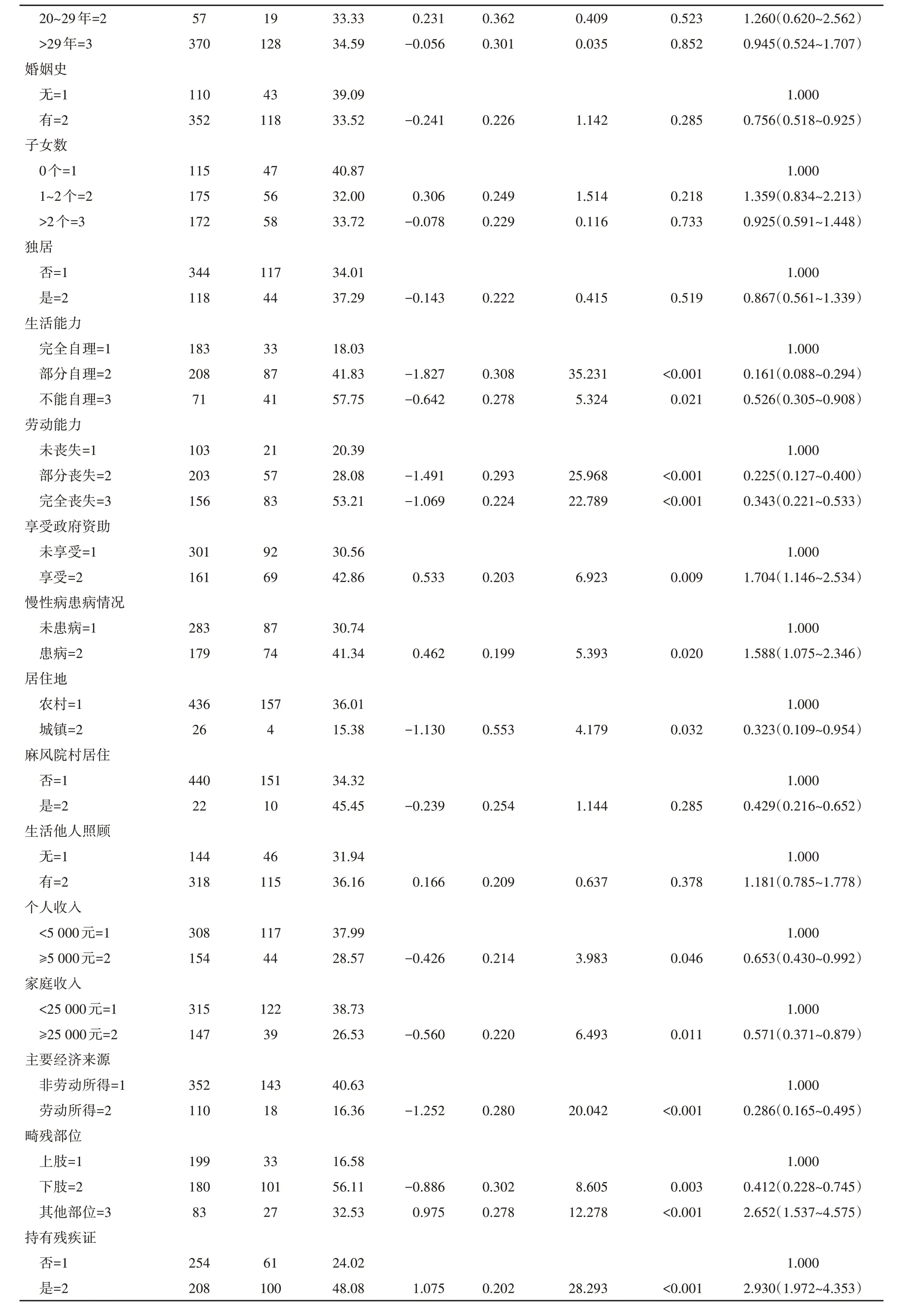

462例畸殘麻風治愈存活者中,161例治愈者有不同的康復需求,占34.85%,其中一種康復需求102例,占63.35%;兩種康復需求39例,占24.22%;≥3種康復需求20例,占12.43%。161例康復需求治愈者中,73例有輪椅需求,占45.34%;58例有拐杖需求,占36.02%;30例有防護鞋需求,占18.63%;19例有白內障手術需求,占11.81%;18例有潰瘍手術需求,占11.18%;11例有安裝假肢需求,占6.83%;7例有假肢維修需求,占4.35%;截肢手術和其他手術需求各6例,占3.72%。2.3 康復需求影響因素單因素分析

以畸殘麻風治愈存活者是否康復需求為因變量(需求=1,無需求=0),以相關因素為自變量進行logistic回歸分析,結果顯示,生活能力、勞動能力、享受政府資助、慢性病患病情況、居住地、個人收入、家庭收入、主要經濟來源、畸殘部位和有無殘疾證是畸殘麻風治愈存活者康復需求的影響因素(P

<0.05),見表2。

表2 畸殘麻風治愈存活者462例康復需求影響因素單因素分析

續表2畸殘麻風治愈存活者462例康復需求影響因素單因素分析

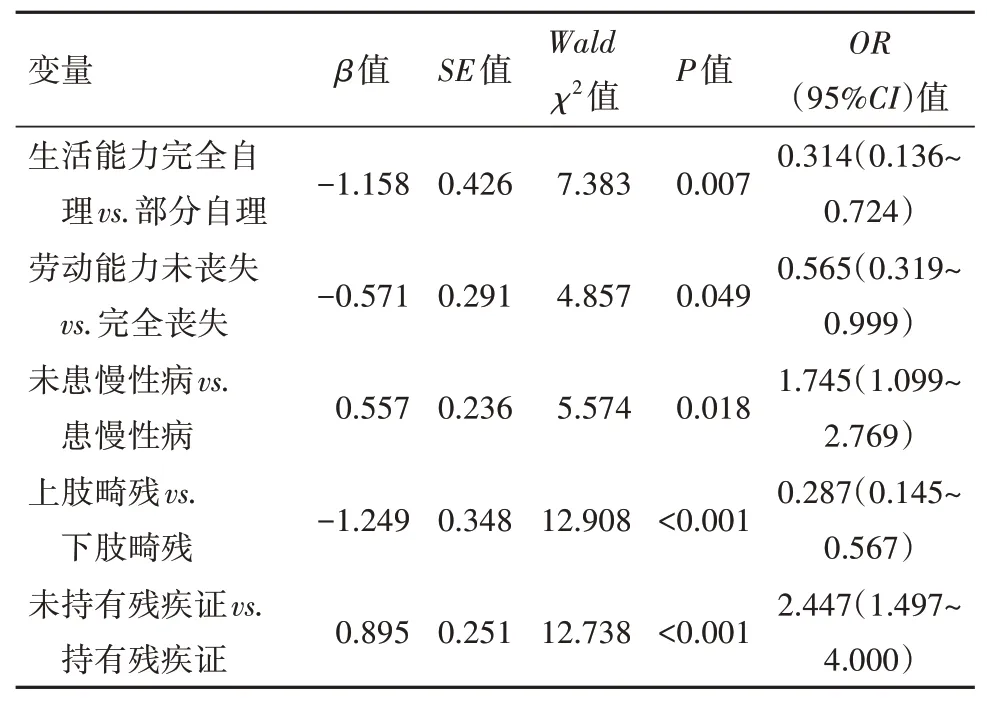

2.4康復需求影響因素多因素分析

將單因素分析中與康復需求有關的因素(P

<0.05)納入多因素非條件logistic回歸模型分析。結果顯示,與未患慢性病和無殘疾證治愈者相比,患慢性病和持有殘疾證的治愈者康復需求風險更高(P

<0.05)。生活完全自理、勞動能力未喪失和上肢畸殘治愈者康復需求風險分別低于生活部分自理、勞動能力完全喪失和下肢畸殘治愈者(P

<0.05),見表3。

表3 畸殘麻風治愈存活者462例康復需求影響因素多因素分析

3 討論

麻風病好發于經濟落后地區的低收入人群,其傳播和流行是評價一個地區貧窮和落后的重要指標。淮安市地處江蘇省北部經濟欠發達地區,曾是麻風病的高發區,于90年代初通過基本消滅麻風病驗收,麻風治愈存活者的畸殘預防和康復工作已成為低流行狀態下麻防工作的重點。調查結果顯示:麻風治愈存活者的畸殘率為52.68%,畸殘治愈者以農村老年男性為主,結果與相關報道接近。畸殘麻風治愈存活者的康復需求率為34.85%,其中下肢畸殘的康復需求率達56.11%,這與下肢作為承重關節對生活質量的影響較大有關。

調查結果顯示:生活能力、勞動能力、慢性病患病情況、畸殘部位和是否持有殘疾證是畸殘麻風治愈存活者康復需求的影響因素,而單因素分析有意義的享受政府資助、居住地、個人收入、家庭收入和主要經濟來源納入多因素分析卻差異無統計學意義。生活完全自理、勞動能力未喪失和無殘疾證的畸殘麻風治愈存活者康復需求風險低于生活部分自理、勞動能力完全喪失和持有殘疾證治愈者,這可能與畸殘嚴重程度、生活質量和勞動受限程度有關。與未患慢性病相比,患慢性病的畸殘麻風治愈存活者的康復需求風險更高,由于麻風治愈存活者家庭經濟條件有限,慢性病支出比例相對較高,而用于畸殘康復的比例較小有關。伴有上肢畸殘的治愈者康復需求風險低于伴有下肢畸殘的治愈者,因膝踝關節均為承重和多動關節,破壞程度和生活質量的影響度明顯高于上肢關節。可能治愈者對經濟狀況比較敏感,因擔心不能享受政府補助和相關優惠政策而故意瞞報收入情況,故與經濟相關指標納入多因素分析時均差異無統計學意義。

調查由于缺乏文化程度和畸殘分級相關數據,無法分析對康復需求的影響。畸殘麻風治愈存活者的經濟狀況和收入來源對康復需求的影響不大,而畸殘部位、慢性病患病情況、生活勞動能力和是否持有殘疾證是康復需求的影響因素。醫療機構在治療同時應加強對伴有畸殘的治愈者的教育和監護工作,堅持使用防護用品,恢復手、足、眼功能,是預防畸殘進行性加重和降低康復需求率的重要手段。政府和社會組織應關注此弱勢群體并加大資金投入,加強麻風治愈存活者畸殘預防和康復工作,為徹底消除麻風危害而努力。