全要素生產率研究知識圖譜:國內1986—2016

王宏 陳仲常 龔銳

摘? ?要:近幾年中國經濟增速持續低迷,引發了對全要素生產率研究的熱潮,有必要對國內全要素生產率的研究全貌進行梳理。文獻計量分析方法和可視化軟件的發展為分析大量文獻勾勒出某一領域的研究概貌提供了可能。因此,基于CNKI期刊數據庫利用可視化軟件CiteSpace對國內1986—2016年的2617篇關于全要素生產率的文獻進行計量分析,通過文獻量變化發現了全要素生產率的研究熱度以2005年為分水嶺,從零星研究到急劇增加的變化趨勢,通過詞頻分析和關鍵詞譜聚類分析發現,2005年以前集中在基本理論框架的研究,2005年至今出現了三次研究熱點爆發,共計11個熱點研究領域,從而勾畫了31年以來國內對全要素生產率的研究走向。

關鍵詞:全要素生產率;知識圖譜;文獻計量;CiteSpace

中圖分類號:F061.2? ? ? ? 文獻標志碼:A? ? ? ? 文章編號:1673-291X(2021)05-0004-07

一、引言與文獻回顧

研究全要素生產率的理由是什么?是由于經濟增速的放緩引發了學術界對經濟增長源泉的新一輪研究熱潮,全要素生產率無疑是研究的重點。Tinbergen(1942)、Stigler(1947)提出全要素生產率(Total Factor Productivity,TFP)概念。索羅模型(Solow,1956)把經濟增長的源泉分為要素投入(資本、勞動)和除要素投入外的因素(統稱全要素生產率)。之后眾多西方學者對全要素生產率的研究從要素細分(Denison,1962; Jorgenson和Griliches,1967)、測算與分解方法(Malmquist,1953;Farrel,1957;Aigner,Lovell&Schmidt,1977;Meeusen & Broeck,1977;Battese & Corra,1977;Charnes,Cooper & ERhodes,1978)、R&D等影響因素(Bernstern & Yan, 1996 )、國際間比較(Krugman,1994;Fagerberg,2000;Ghirmay,2001)等方面進行了研究,總體來說是從理論走向實證,從模型走向數據。

中國經濟和經濟研究有自己的特點,有必要給出一幅中國研究全要素生產率的全景圖。由于世界經濟環境的變化、技術的發展、新經濟業態的涌現和國際間經濟情況的差異,國外經濟理論的引進既有適用的地方又有要區別探討的地方。國內對全要素生產率的研究一方面是對國外理論引進的探討,另一方面是進行實證分析。對國內現有研究情況進行綜述的主要集中在測算方法與分解(邱陽、楊俊、廖冰,2002;劉光嶺、盧寧,2008)、行業實證(姚耀軍、曾維洲,2011;王元園,2013;余康、章立、郭萍,2012;潘丹、應瑞瑤,2012)、要素分析(鐘廷勇、安燁,2014)、影響因素(田先鈺、張潔,2011;劉青海,2011;高凌云、夏萬軍,2009)等。已有對全要素生產率研究進行綜述的文獻各有側重,從內容上來說還沒有對全要素生產率研究的所有研究方向進行綜述的,從綜述方法和文獻量來看還沒有采用文獻計量方法進行全部文獻梳理的,如今運用軟件CiteSpace對全要素生產率研究的全部文獻進行可視化分析正可以做到從內容和文獻量上全面覆蓋。

為什么選擇CiteSpace來分析全要素生產率的文獻?文獻計量科學的興起和可視化軟件的發展為大數據分析海量文獻把握某一領域的研究總體趨勢,進而發現研究熱點和重點提供了有效的分析工具。文獻計量學主要從文獻的分布規律(如布拉德福定律、洛特卡定律、齊普夫定律、H指數等)、文獻的網絡聯系(如關鍵詞共現、文獻共被引、作者共被引、機構合作等)、科研的評價(如機構研究能力、作者影響力等)等方面進行計量分析。Garfield(1964)繪制DNA領域研究圖譜為標志的文獻計量學新興方向——知識圖譜(Mapping Knowledge Domains)的興起,更是為展現某一研究領域的總貌提供了直觀、科學的途徑,各種可視化軟件應之而生,比如BibExcel、①WordSmith Tools、②Pajek、③ Ucinet、④SATI、⑤CiteSpace⑥等。Chen(2004,2006,2010,2013)開發的CiteSpace因其在可視化方面獨特的“突發檢測”功能發現研究熱點以及時間分片顯示知識的變遷成為近年繪制知識圖譜熱門的可視化工具。它廣泛用于文文獻挖掘(Li & Xu, 2018)、學者合作網絡(Zhu & Wang,2018)、研究熱點轉變(Chen & Wu,2017)等方面的研究。目前還沒有檢索到運用CiteSpace對全要素生產率進行研究的文獻。下文利用可視化軟件CiteSpace(版本5.0.R2 SE)對CNKI期刊數據庫中有關“全要素生產率”的文獻進行關鍵詞高頻詞和共現圖譜分析,試圖歸納出1986年以來研究的總體變動趨勢和各個時間段的研究熱點及其變遷的現實經濟原因。

論文按以下順序展開:首先通過文獻量的變化展現整體研究熱度變化;然后分兩階段根據文獻樣本的高頻詞統計和關鍵詞聚類圖譜梳理各個時期的研究熱點;最后得出研究結論,展望進一步研究的方向。

二、全要素生產率研究熱度總體變化趨勢

1986—2004年,無論經濟增長率上升還是下降,研究全要素生產率的文章幾乎都很少,二者相關性不大。論文量從2005年開始幾乎是持續年年增長 2011年和2012年除外。經濟增長率從2008年后幾乎是持續年年下降,2010年和2011年除外。總體來說,從2008年開始,經濟增長率和研究全要素生產率的文獻呈現相反走勢。

二者呈現這樣的走勢與中國的經濟發展事實相符合。自從1978年改革開放以來,中國的經濟持續高增長主要靠投資拉動。作為發展中國家,中國與發達國家相比存在技術水平和商業模式上的差距。1992年中共十四大提出發展社會主義市場經濟,投資迅速增加,經濟增長率迅速上升。經濟經過幾年的投資推動增長,迅速出現了產能過剩現象,國有企業大面積虧損。1997年亞洲金融危機爆發,中國的出口貿易受到極大影響。1998年中國經濟增長率下降到7.84%,隨后開始國有企業改革。20世紀90年代是以美國為代表的發達國家信息技術繁榮的時期。中國在2000年左右開始啟動信息技術產業的發展,開始了新一輪的經濟增長。從2005年開始中國出現新一輪產能過剩現象,亟待轉型找到新的增長點。而此時國內外在技術水平和商業模式上能借鑒的都基本借鑒了,特別核心的技術壁壘較高,只能自己研發。2008年國際金融危機爆發,之后陷入全球經濟下滑趨勢,西方發達國家同樣面臨尋找新的經濟增長點的問題。所以,國內對經濟增長的研究只能從自身實際出發,對增長的源泉——全要素生產率的研究進入了劇增階段。2010年全國經濟增長率有一個小的回升,之后又持續下滑,隨之全要素生產率的研究相應地出現了2011年和2012年短暫平穩后又繼續增加的趨勢。總體來說,2015年以來,中國研究全要素生產率的文獻呈上升趨勢,這與中國經濟增長不能再主要靠投資拉動息息相關。

三、每個階段的研究前沿

由上可知,中國對全要素生產率的研究熱度大致可以分為兩個階段:1984—2014年,2005—2016年。下文分別對這兩個階段的全要素生產率進行文獻計量分析。

(一)1986—2004年全要素生產率研究圖譜與熱點

這一期間的19年在CNKI全部期刊來源中檢索到147篇文獻,總體文獻量很少,研究也不連續(1988年沒有文獻)。運用CiteSpace(版本5.0.R2 SE)進行關鍵詞累計詞頻統計,得到頻次不小于2的關鍵詞84個,其中頻次最高的10個詞見表1。

全要素生產率這個概念最初就是在西方國家經濟增長核算中誕生的,作為經濟增長中除去勞動投入和資本投入外其他因素帶來的經濟增長率的總和。早期的研究把它近似做作技術進步的表現。從表1可以看出,這一時期由于文獻量少,除了“全要素生產率”頻次為94以外其他關鍵詞的詞頻都較低,詞頻10次以上的關鍵詞只有6個。其中6個詞是以“生產函數”為核心進行投入產出分析的:有關投入的關鍵詞包括“資本投入”和“勞動投入”,有關產出的關鍵詞包括“總產出”和“產出彈性”以及“彈性系數”。已經認識到“經濟增長”有賴于“生產率提高”,“生產率提高”有賴于“技術進步”。總的說來,這一時期中國對全要素生產率的研究較少,集中在概念和基本理論框架的探討。

(二)2005—2016年關鍵詞譜聚類與研究前沿分析

2005—2016年間在四種刊源中檢索到期刊文獻2 470篇,運用CiteSpace(版本5.0.R2 SE)設置條件“E=3,1年,關鍵詞節點,TOP50,尋徑網絡修剪”進行可視化詞頻分析和聚類分析。

1.重要關鍵詞節點詞統計分析

頻次、突發度、中介中心性、∑值是衡量節點重要性的四個指標。

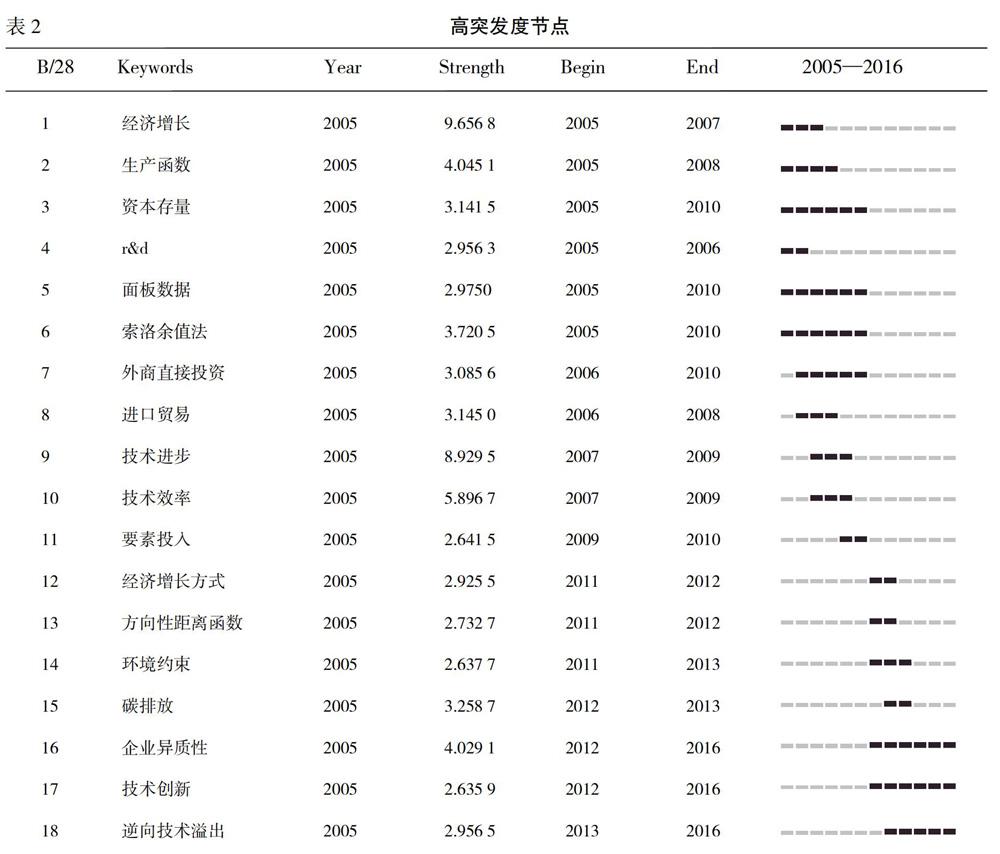

其中,突發度表示關鍵詞在某一時間片內迅速增加的程度。突發度越高越說明這個詞在某個較短的時間出現了劇烈的研究熱度爆發。表2按照爆發開始年份列出了2005年以來的28個關鍵詞。

從表2可以看出,這些詞的突發區間在2-6年。2005年開始,出現了幾個長達6年的突發詞,集中在對經濟增長核算的研究和面板數據。2012年開始,兩個突發期達5年的關鍵詞集中在對企業創新的研究。2013年開始,兩個突發期達4年的關鍵詞強調空間和環境。2014年開始,研究的熱度繼續集中在環境、計量方法和新興產業幾個方面。

頻次表示在分析樣本整個研究時間的區間的累計出現次數,頻次越高說明在整個樣本區間被研究得越多。中介中心性表示在整個圖譜網絡中的連接性重要程度,可以理解為在知識的網絡中可能有推進性或轉折性的節點。∑值是CiteSpace軟件根據突發度和中心性算出來的一個值,可以理解為這兩個指標的綜合值。表3分別列出了頻次、中心性、∑值排名前10的關鍵詞。

從表3看出,“全要素生產率”作為研究樣本的主題詞頻次是排名第二的“malmquist指數”的6倍多,說明樣本中的文獻都是緊緊圍繞研究對象選取的。∑值出現了明顯的分段特征,最大的兩個值高達100多而第三的只有13.06。最大的兩個詞是技術效率和技術進步,都與技術有關。由此可見,技術與關于全要素生產率的各個細分研究領域高度聯系,其本身也是研究的重點。總體看來,三個指標中出現最多的是與全要素生產率的分解有關的詞,如 “技術進步”、“技術效率”、“規模效率”以及與方法模型相關的詞,比如“malmquist指數”、“數據包絡分析”、“隨機前沿分析”。剩下的詞涉及增長、投資、溢出、研發、生產、區域、產業、企業。

2.關鍵詞的譜聚類分析

對2005—2016年每年頻次前50的關鍵詞進行聚類,生成的圖譜包含122個節點、128條連接,Q值0.8364,S值0.8593,說明聚類效果良好。軟件自動生成了各個聚類的名稱,根據每個聚類出現的時間順序和包含的節點,結合中國的經濟發展歷史,下文分三階段簡述全要素生產率研究熱點的變遷。

第一階段,2005—2007年,全要素生產率與產業(#6、#4、#9、#5)。這一時期的幾個聚類重點研究基于宏觀經濟增長框架的“經濟增長”、“技術進步”與“全要素生產率”,是對前20多年零星研究的深入和爆發探討。大家廣泛采用面板數據進行實證研究,并重視產業集聚對全要素生產率的影響。中國的實體經濟在2005年左右出現了新一輪的產能過剩。此時,中國國內外的技術水平和商業模式的差距逐漸縮小,能簡單借鑒的產業都已經移植進來了,所以需要找到適合自己國情的新的經濟增長點。固此從結構的方面分析各個產業的增長潛力以及從各個產業的分布考察其規模效率是否最優十分有必要。

第二階段,2011年左右,經濟刺激政策與研究方法發展(#0, #1, #3, #10, #11)。2008年世界金融危機后出現了全球經濟下滑。中國政府推出了一系列措施,包括基礎設施、公共事業、生態環境、創新和結構調整、減輕企業負擔、城鄉居民收入等方面,以擴大內需和促進經濟增長。通過估算,到2010年底這一攬子計劃約需投資4萬億元。這對中國經濟的發展和對經濟的研究都產生了顯而易見的影響。對應于創新,人力資本和技術溢出得到了廣泛研究。對應于結構調整,業界研究了外商直接投資、進口中間品和企業異質性對全要素生產率的影響。對應于環境保護,環境全要素生產率成為研究的重要領域。同時,研究的方法得到了充分的發展,曼奎斯特指數、數據包絡分析、HMB指數等是主要的研究方法。

第三階段,2012—2016年,第三產業、空間經濟計量模型(#2、#7、#8)。這一階段中國的經濟增長率持續下滑,各個產業都出現增長疲軟,企業出現融資難問題。國家一方面倡導“大眾創業,萬眾創新”發展新興產業,另一方面鼓勵大力發展服務業,并且對企業的融資問題高度重視。在產業增長乏力的前提下,加快落后地區的發展、縮小地區發展不平衡能夠以地區結構性發展帶動一定的總體增長。空間計量方法在這一階段運用較多。

2005—2016年這一階段與前面19年相比,國內對全要素生產率的研究主要是通過面板數據進行更深入的實證分析,包括對全要素生產率分解方法的探討,從行業、地區、企業等對象的差異和自然環境約束、融資約束等方面進行實證研究。

總的說來,可以根據我國近30幾年來經濟發展的歷程對研究量的兩階段變化進行解釋。前19年可以理解為跟隨長板式經濟增長,以引進國外技術、加大國內投資為主;而后12年可以理解為提高技術效率和規模效率為主的補短板式經濟增長和創新經濟。1992年我國經濟體制改革以前國內外的技術水平是存在閘門效應的,個人或者說少數企業家既沒有合適的渠道也沒有足夠的動力迅速把國外的先進技術引進國內。經濟體制改革后,隨著三資企業的興起和民營經濟、個體經濟的興起,既打通了國內外技術傳導的路徑,又激發了經營者的引進動力,這一階段對國外技術的引進極大地促進了國內經濟發展。然而,正如鄭玉歆(1995,1998,1999)所言,生產率變動以及技術進步的模式應區分行業異質性和生命周期。引進國外技術在工業中更多地體現在對設備的引進,一些行業從無到有、從少到多、從弱到強,這就必然伴隨著勞動力和資本在這些行業的迅速增加。隨著國內外技術閘門效應逐漸減小,經濟發展更多地需要研發投入以推動創新。這兩個階段的全要素生產率的構成有很大的差異。2000年左右爆發的互聯網知識經濟可以看做是引進技術發展的最后一波浪潮,此后,能夠通過市場消除的國內外技術差基本已經消除了,國內的經濟增長過渡到技術擴散階段。各個行業一方面尋求突破環境的制約、資金的制約、管理制度的制約等短板把現有技術發揮到最大效率,另一方面加大研發投入摸索下一階段的技術爆點。所以,前期可以借鑒國外技術時,全要素生產率研究少;后期是促進效率提高和自主創新時,對全要素生產率的研究劇增。

四、研究結論

通過對國內1984—2016年2617篇有關全要素生產率研究的期刊文獻進行統計和計量分析可以得出以下幾點結論。

(一)研究熱度與經濟現實的關系

對全要素生產率的研究以2005年為分水嶺。之前是零星的研究,之后是迅速升溫至今的爆發期,爆發期又分為三個階段。這個分水嶺體現了國內外經濟發展的閘門效應正在消除,之前是跟隨式長板經濟以技術引進、投資拉動為主的,之后是補短板和創新經濟以提高規模效率、自主創新為主。

(二)研究重點

從研究對象來看主要有3個方面。(1)區域,如全國、省級地區等。(2)產業和行業,如工業、農業、細分行業等。(3)企業,如工業企業、上市企業等。從研究的內容來看,包括投入產出、效率、規模、技術、溢出效應和環境等。從研究的方法來看最常用的是malmquist指數、數據包絡分析和隨機前沿分析,最新的是空間計量模型。

總之,國內對全要素生產率的研究經歷了對基本概念和理論的探討到對測算方法的深入、對外延的分解、對影響因素的分析。這是一個從籠統到具體、從總量到細分的過程。

參考文獻:

[1]? ?Tinbergen,J. Professor Douglas Production Function[J]. Review of the International Statistical Institute,1942,10(1-2): 37-48.

[2]? ?Stigler,G. .J. Trends in Output per Worker[M]. National Bureau of Economic Research,Inc.:Cambridge, MA,1947.USA.

[3]? ?Solow,R.A contribution to the theory of economic growth.[J]. The Quarterly Journal of Economics,1956, 70(1):65-94.

[4]? ?Denison,E F. United States economic growth [J].Journal of Business,1962,35(2):109-121.

[5]? ?Jorgenson,DW,Griliches Z . Issues in Growth Accounting:Final Reply[J]. Survey of Current Business,1972,52(5).

[6]? ?Malmquist,S. Malmquist,S.. Index numbers and indifference surfaces[J].Trabajos De Estadistica,1953,4(2):209-242.

[7]? ?Farrell,M J. The measurement of productive efficiency[J].Journal of the Royal Statistical Society,1957,120(3):253-290.

[8]? ?Aigner,D,Lovell, C A K, Schmidt, P. Formulation and estimation of stochastic frontier production function models[J]. Journal of Econometrics,1977,6(1):21-37.

[9]? ?Meeusen,W,Broeck, J V D. Efficiency Estimation from Cobb-Douglas Production Functions with Composed Error[J].International Economic Review,1977,18(2):435.

[10]? ?Battese,G E,Corra,G S. Estimation of a production frontier model: with application to the pastoral zone of eastern Australia[J].Australian Journal of Agricultural Economics, 1977, 21(3):169-179.

[11]? ?Charnes,A,Cooper, W W, Rhodes, E. Measuring the efficiency of decision making units[J].European Journal of Operational Research,1978,(2):429-444.

[12]? ?Bernstern J I,Yan XY. Canadian-Japanese R&D Spillovers and Productivity Growth[J].Applied Economics Letters,1996,3(12):763-767.

[13]? ?Krugman,P. Competitiveness:a dangerous obsession[J]. Foreign Affairs,1994,73(2):28-44.

[14]? ?Fagerberg,J. Technological progress,structural change and productivity growth:a comparative study[J].Structural Change & Economic Dynamics,2000,11(4):393-411.

[15]? ?Ghirmay,T,Grabowski,R,Sharma,S C. Exports, investment, efficiency and economic growth in LDC: an empirical investigation[J].Applied Economics,2001,33(6):689-700.

[16]? 邱陽,楊俊,廖冰.全要素生產率測定方法綜述[J].重慶大學學報:自然科學版,2002,(11):38-41.

[17]? 劉光嶺,盧寧.全要素生產率的測算與分解:研究述評[J].經濟學動態,2008,(10):79-82.

[18]? 姚耀軍,曾維洲.金融發展和全要素生產率:一個文獻回顧[J].浙江社會科學,2011,(3):52,144-149,160.

[19]? 王元園.銀行業全要素生產率的增長率測算:一個文獻綜述[J].財會通訊,2013,(15):121-124.

[20]? 余康,章立,郭萍.1989—2009中國總量農業全要素生產率研究綜述[J].浙江農林大學學報,2012,(1):111-118.

[21]? 潘丹,應瑞瑤.中國農業全要素生產率增長的時空變異:基于文獻的再研究[J].經濟地理,2012,(7):113-117,128.

[22]? 鐘廷勇,安燁.要素錯配與全要素生產率損失前沿文獻評述[J].稅務與經濟,2014,(2):25-30.

[23]? 田先鈺,張潔.R&D與生產率變動研究綜述[J].科學學與科學技術管理,2011,(3):44-49.

[24]? 劉青海.國內外R&D對本國生產率的相對貢獻研究:相關國外文獻綜述[J].科技進步與對策,2011,(9):157-160.

[25]? 高凌云,夏萬軍.進口品屬性、溢出與全要素生產率:文獻綜述[J].首都經濟貿易大學學報,2009,(1):105-110.

[26]? Garfield,E. Science citation index — a new dimension in indexing[J].Science,1964,(144):649-654.

[27]? Chen,C M. Searching for intellectual turning points:progressive knowledge domain visualization[C].Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America (PNAS),2004,101:5303-5310.

[28]? Chen,C M. CiteSpac Ⅱ:detecting and visualizing emerging trends and transient patterns in scientific literature[J].Journal of the American Society for Information Science and Technology,2006,57 (3): 359-377.

[29]? Chen,C M,Ibekwe-SanJuan,f,Hou JH. The structure and dynamics of co-citation clusters:a multiple-perspective co-citation analysis[J]. Journal of the American Society for Information Science and Technology,2010,61(7):1386-1409.

[30]? Chen,C M,Loet Leydesdorff. Patterns of connections and movements in dual-map overlays: a new method of publication portfolio analysis[J]. Journal of the American Society for Information Science & Technology,2013,65(2):334-351.

[31]? Li,Z M,Xu,S Y,Yao,L M. A Systematic literature mining of sponge city: trends, foci and challenges standing ahead[J].Sustainability,2018,(10):1182.

[32]? Zhu,W W,Wang,Z Q. The collaborative networks and thematic trends of research on purchasing and supply management for environmental sustainability:a bibliometric review[J]. Sustainability,2018,(10):1510.

[33]? Chen,Y,Wu,C. The hot spot transformation in the research evolution of maker[J]. Scientometrics, 2017,(113):1307-1324.

[34]? 鄭玉歆,張曉,張思奇.技術效率、技術進步及其對生產率的貢獻——沿海工業企業調查的初步分析[J].數量經濟技術經濟研究,1995,(12):20-27.

[35]? 鄭玉歆.全要素生產率的測算及其增長的規律——由東亞增長模式的爭論談起[J].數量經濟技術經濟研究,1998,(10):28-34.

[36]? 鄭玉歆.全要素生產率的測度及經濟增長方式的“階段性”規律——由東亞經濟增長方式的爭論談起[J].經濟研究,1999,(5):57-62.