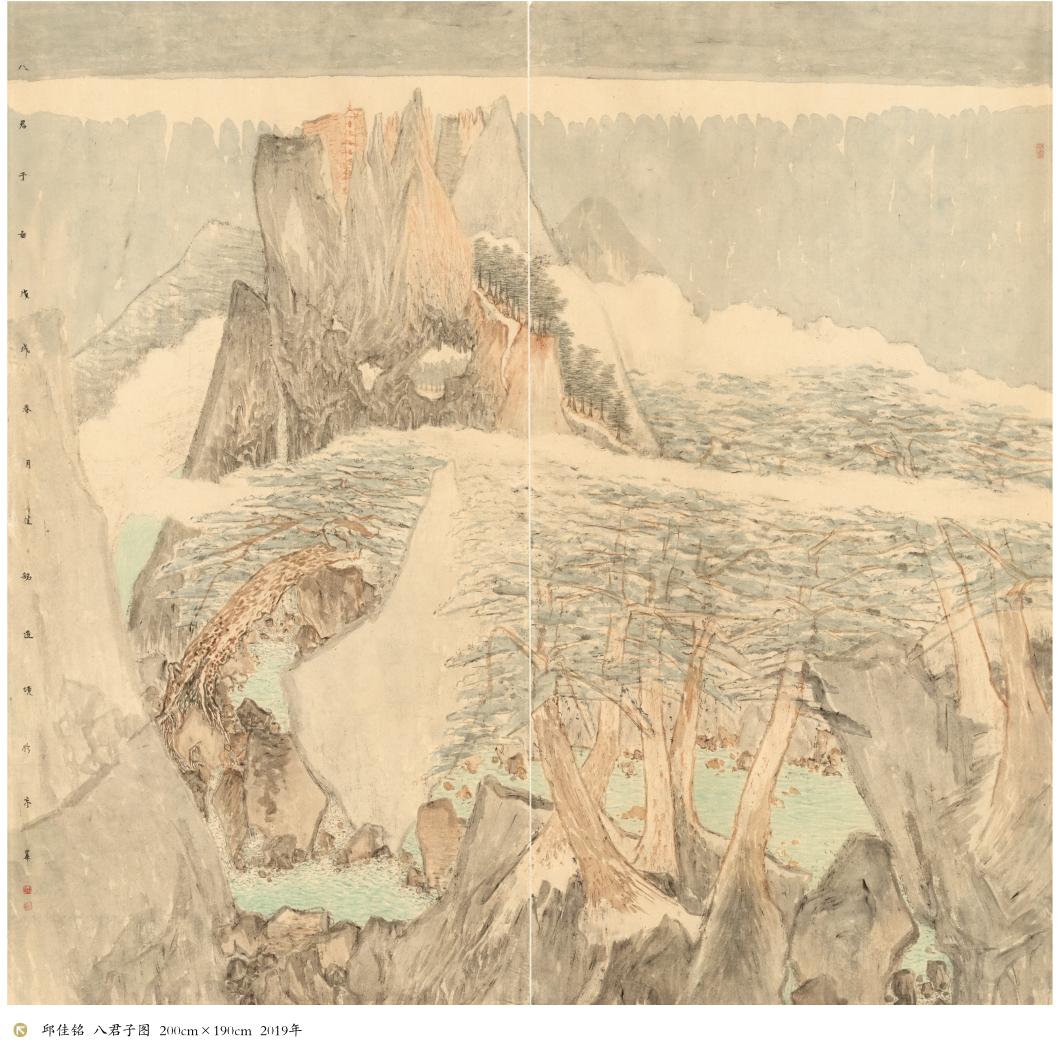

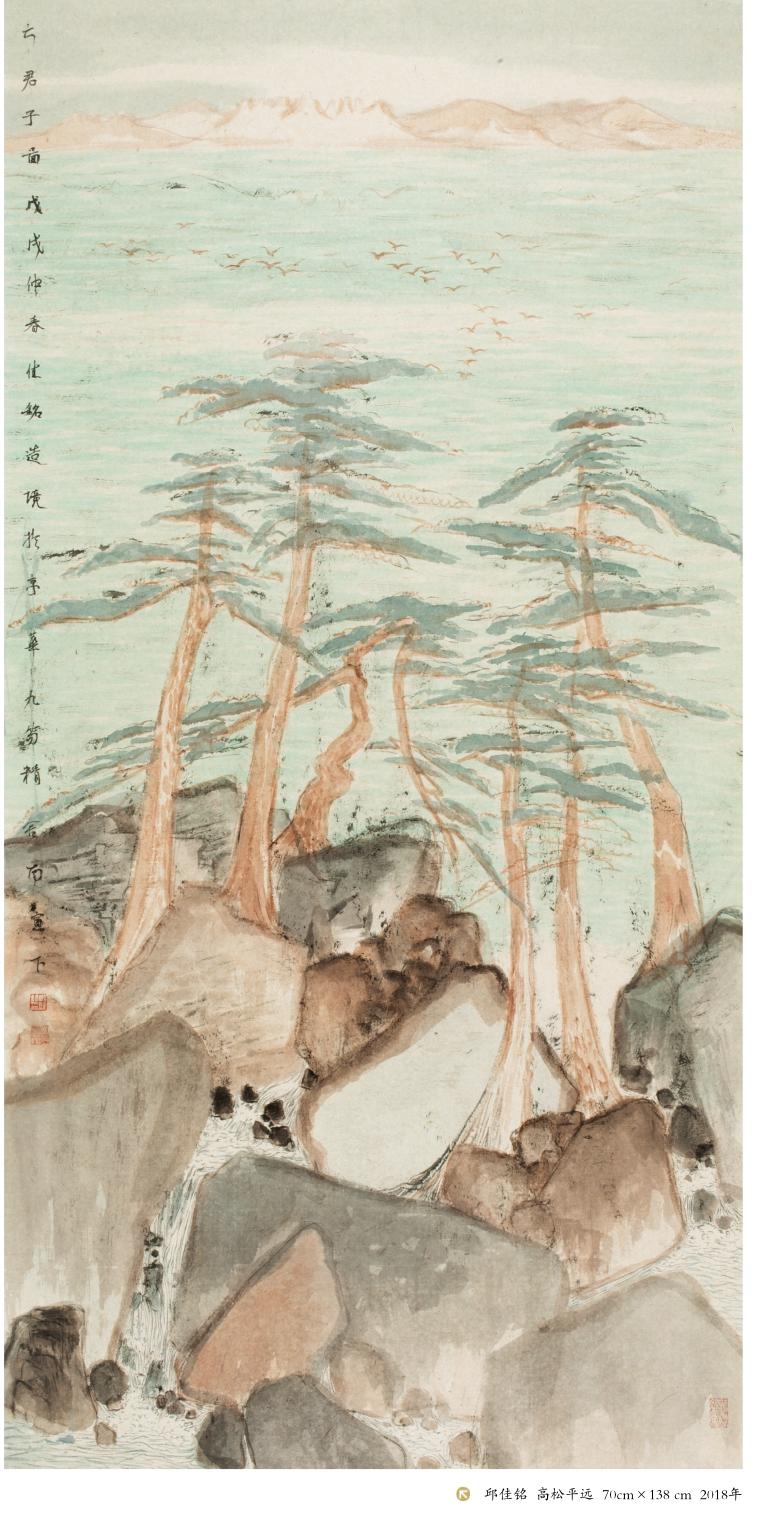

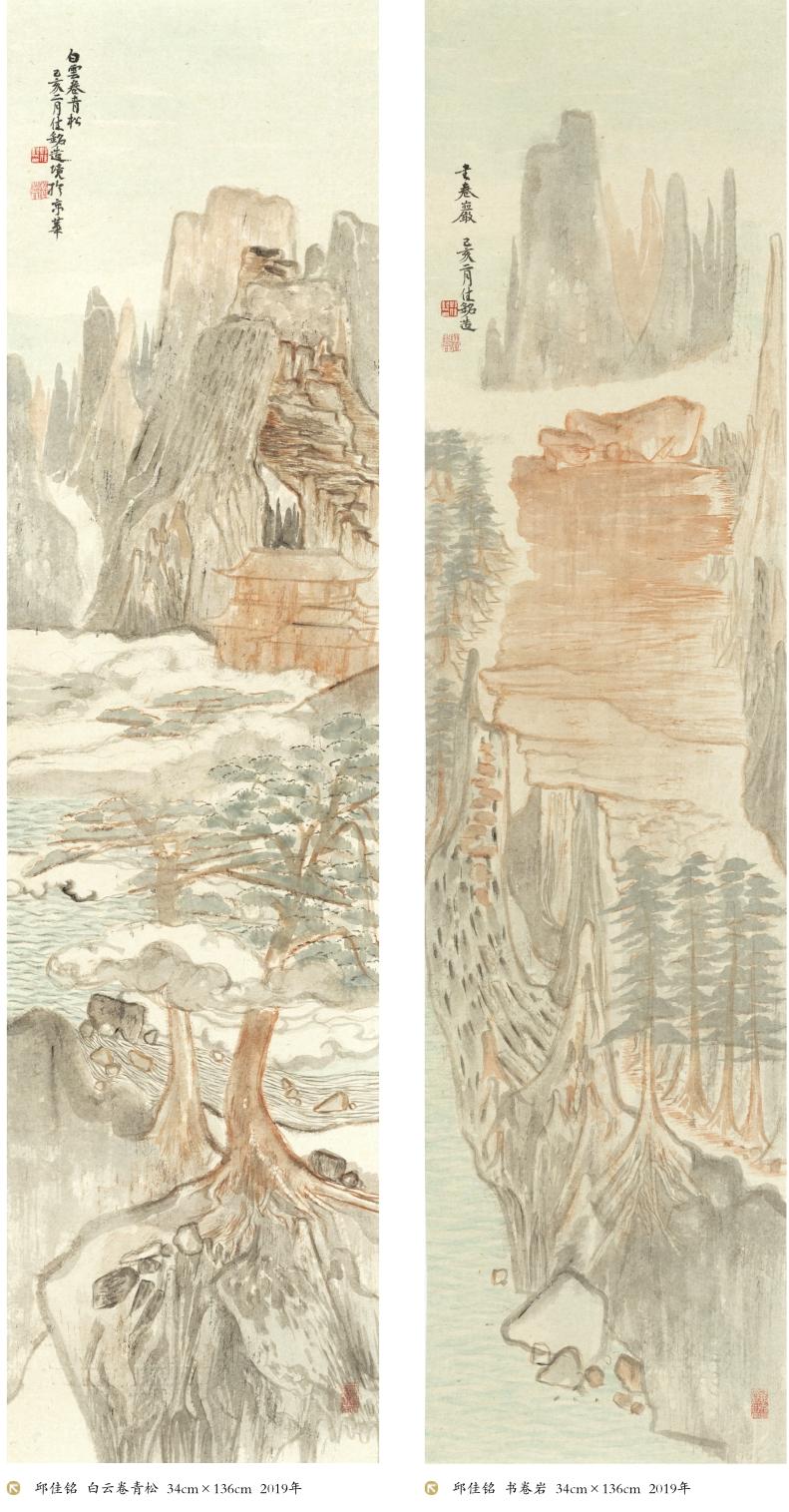

我在創作上的一點想法

邱佳銘 2020年畢業于中國藝術研究院,獲藝術學博士學位。現就職于廣州美術學院。中國國家畫院青年畫院畫家,中國美術家協會會員。作品入展2018年和風屏山——第五屆杭州中國畫雙年展、2017年中國美術館青年藝術家提名展、2016年首屆中國美術館收藏青年美術家作品展、2015年第五屆全國青年美術作品展。2019年第十三屆全國美展獲獎提名、2013年全國中國畫作品展優秀獎、2012年全國中國畫作品展優秀獎。

作為生活在當下的山水畫創作實踐者,我總是希望自己的作品從技法到風格面貌都可以區別于古人,區別于今人,最好能獨樹一幟。可是,理想很多時候都會被現實潑一頭冷水,獨樹一幟談何容易,自唐宋至今真正開宗立派的山水畫家屈指可數,這么一想,有時也會原諒自己在創作上的苦悶和愚鈍。話雖如此,我卻從未停止過在創作上的思考和探索性實踐,因為我堅信未知的可能性會給實踐者帶來驚喜。

藝術的發展離不開創造,于我而言“創造”就是探索性的思考和筆墨試驗。探索和思考的動力來源大體上可以歸納為三點:一是既有的傳統技法不足以表達新的事物和自己的情緒。二是希望尋找到符合自己性情氣質的表達方式,可以區別于他人,也能體現出一定的時代精神,畫有靈魂的畫。三是在自己的經驗之外還有無限的可能性,對未知可能性的探索,是藝術創造的前提和有效路徑,每一個藝術創作者都會去憧憬這種未知的可能性。

我們都清楚地知道無源之水是最容易枯竭的,脫離傳統的沒有底線和原則的“創新”“創造”是否有持久的生命力還值得商榷。因為在中國美院學習的7年間接受過最系統和嚴格的傳統繪畫教育,所以我追求一種漸進式的探索實踐,換句話說,就是以傳統筆墨精神和技法作為沃土,尋找一種長出“新芽”的可能性。“新芽”最初的營養來自傳統繪畫,在成長的過程中還要不斷吸收外來的營養,在多種營養的滋養中茁壯成長。因此,“新芽”身上必然有傳統的基因(包括文化層面的和技法層面的),但因為還有其他營養成分的滋養,所以它與傳統又保持著一種特定的距離,這種距離即是創新之處。基于這樣的理解,我對自己作品的要求是:對筆墨品質的追求和踐行要來源于對傳統繪畫的學習;在形式語言和畫面意境上的探索既有傳統繪畫的文化根脈,也有作為當代人所能接觸到的其他營養的滋養,基本要符合當代人審美習慣并與時代精神相契合。

畫家在創作中除了解決怎么畫的問題,還要解決畫什么和為什么畫的問題,三個層次彼此關涉相輔相成,可以視為是有機整體。怎么畫是形式語言層面的技法問題,畫什么是內容(題材和主題)問題,為什么畫則是更高層次的思考,往往與文化和精神追求有關。藝術當然要為社會和人民大眾服務,要反映生活、反映時代精神,山水畫也是如此。藝術從生活中來又高于生活,它有時表現的是一種美好理想,一種超越現實的理想境界和追求——夢中桃花源。每個人心中都有一方凈土、一方桃花源,那是安放心靈的純凈之地,它可以撫慰生活在城市喧囂中躁動的靈魂。山水畫是最合適表現這種桃花源的藝術形式,它如宗教一般,給予信徒以堅定信仰和美好期待。近些年我創作了一批與現實山水保持一定距離的山水畫,多以“造境”名之,就是在上述理解的前提下畫出來的。畫中的山、樹、石、云和水的組合搭配,是超越真山水的意象山水,有些地方甚至不符合自然物理邏輯,一切為營造我夢中桃源的意境服務。

作品《飛珠散輕霞》 在章法布局上運用了近于中軸對稱的方式,主山在中軸線上呈現出下寬上窄的穩定的梯形外廓,如人在廳堂正中端莊而坐。主山后面有一排矮小的遠山用接近于平面的方式表現出來,其山腳被統一在一條水平直線上,這條水平線又與畫面上方的遠山山腳和水平面形成的直線相呼應,增加了畫面的穩定感,表達出寧靜闊遠的畫面氣氛。畫中的山石并沒有具體的山石與其對應,它的丘壑結構是我按照畫面需要編排出來的。松樹的造型和畫法也都是根據畫面形式美感和筆墨表達的需求來綜合考量的結果。畫面在設色上也是較為主觀的,瀑布水口處一抹彩虹可以作為點睛之筆。一言以蔽之,這件作品表現的是我的胸中丘壑而非自然丘壑,是帶著我的主觀情感和近期思考的一種理想境界,是我夢中的桃花源。