丘北縣2010-2019 年三七種植區遙感監測分析

苗旺元,王加勝,許人偉,王 剛,陳 波

(1.云南師范大學信息學院;2.西部資源環境地理信息技術教育工程研究中心,云南昆明 650500)

0 引言

三七是云南省的名貴中藥材和特色經濟作物,藥用歷史悠久[1]。三七對產地的氣候、海拔、土壤和光照等生長環境條件有特殊要求,其主要分布在中國西南部海拔1 300-1 800m,北緯23.5°地區,云南文山州為原產地,而丘北縣為其核心主產區。利用遙感技術[2-4]監測三七種植變化趨勢是農業監測的重要任務之一,可快速準確分析其分布變化情況,為指導丘北縣農業發展提供重要依據。

傳統的三七種植監測及分析變化主要通過普查統計和實地調查,不僅耗時耗力,且難以從宏觀尺度全面反映三七種植面積及其變化[5]。遙感技術具有探測范圍廣、信息豐富、數據周期短、處理快等特點,已成為實時監測土地利用變化的主要手段[6]。周應群等[7]將5m 分辨率的SPOT5 影像和30m 分辨率的Landsat 5 影像融合,采用目視解譯的方法提取馬關縣的三七種植面積,融合后影像的三七面積提取精度為92.7%,取得了相對理想的效果;戴晨曦等[5]利用Landsat 數據通過支持向量機提取2010、2012、2014 和2015 年文山州和紅河州的三七種植區,并分析了三七種植區時空變化與地形、政策和三七價格因素的關系,但是沒有考慮山體陰影會被誤分為三七種植區的問題,其結果有待進一步改進;朱贊等[8]以文山州4 個縣為研究區域,采用GF-1 影像,通過改進的決策樹模型提取三七種植區,其提取精度達到87%,證明該方法可行。但以上研究只針對三七種植信息提取,沒有長時間系列的監測分析。目前,關于三七的研究大多聚焦在提取方法上,作物監測研究主要集中在水稻、小麥和玉米等常見農作物,名貴中草藥的時空變化監測是農業遙感一個新的應用方向,而三七最大的生長特點是需要較好的遮陽條件,因此種植三七的地塊都覆蓋有黑色遮陽網,這種特殊的黑色遮陽網與山體陰影的光譜相似,造成易將山體陰影誤判為三七種植區現象,影響三七種植的時空變化分析,而顧及山體陰影的三七種植監測研究較少。

本文針對丘北縣三七種植遙感監測問題,通過GEE(Google Earth Engine)云平臺,基于Java-Script 語言,選取云南省丘北縣為研究區,基于2010 年、2014 年、2019 年Landsat 和DEM 數據,采用效果較好的回歸校正法恢復山體陰影亮度,在此基礎上構建特征集,并通過J-M 距離選擇最優特征集,利用隨機森林分類算法[9-11]得到3 年丘北縣的土地利用分類結果,分別提取3 年三七種植區面積,統計各鄉鎮三七種植分布情況,并分析三七時空變化趨勢及其與河流、道路、海拔、坡度和坡向的關系。

1 研究區與數據

1.1 研究區概況

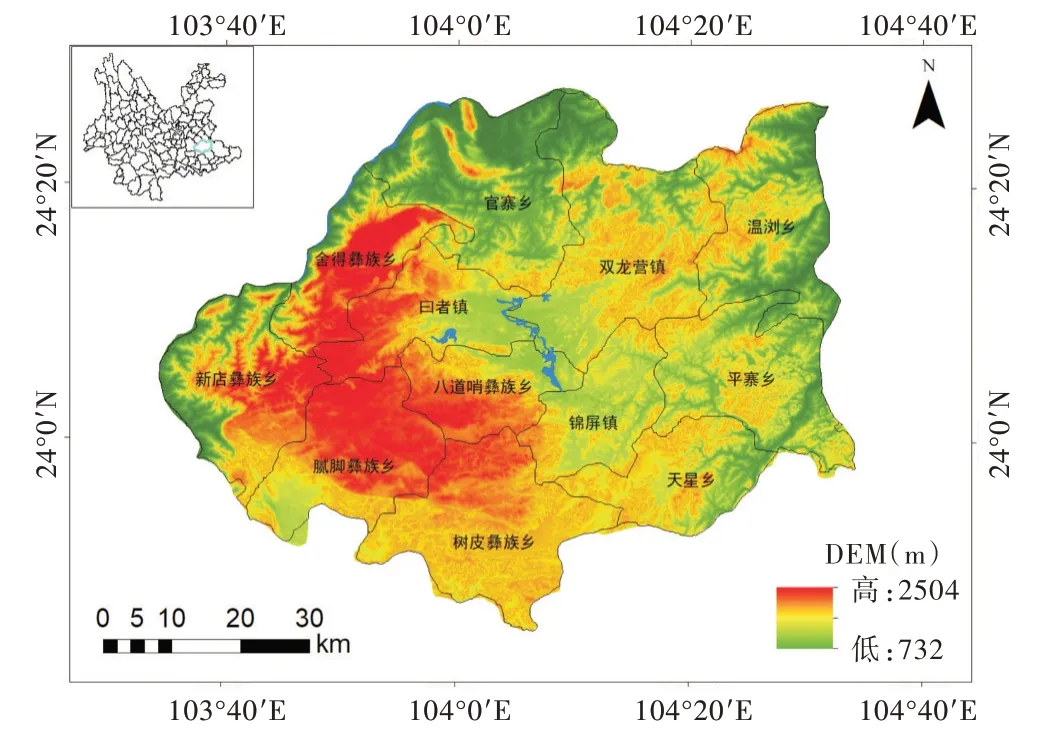

丘北縣(見圖1)位于云南省東南部(彩圖掃OSID 碼可見,下同),位于東經103°34′-104°45′、北緯23°45′~24°28′之間,總面積5 038km2,海拔732-2 504m。丘北地處滇東南巖溶山原丘陵地帶,地勢西南高、東北低,由于地處低緯季風區域,氣候總體上屬中亞熱帶高原季風氣候,年平均氣溫13.2~19.7 ℃,年平均降雨量1 000-1 270mm,適合三七生長[12]。由于三七的社會需求量不斷增加,加上其種植需要較長時間的輪作,丘北縣作為三七種植的主產區,當地部門制定了一系列政策扶植三七產業,使得近年來三七產業在丘北得到了飛速發展。本文選取丘北縣為研究區監測三七種植的分布變化,為指導當地農業發展提供重要依據。

1.2 研究數據

1.2.1 遙感數據

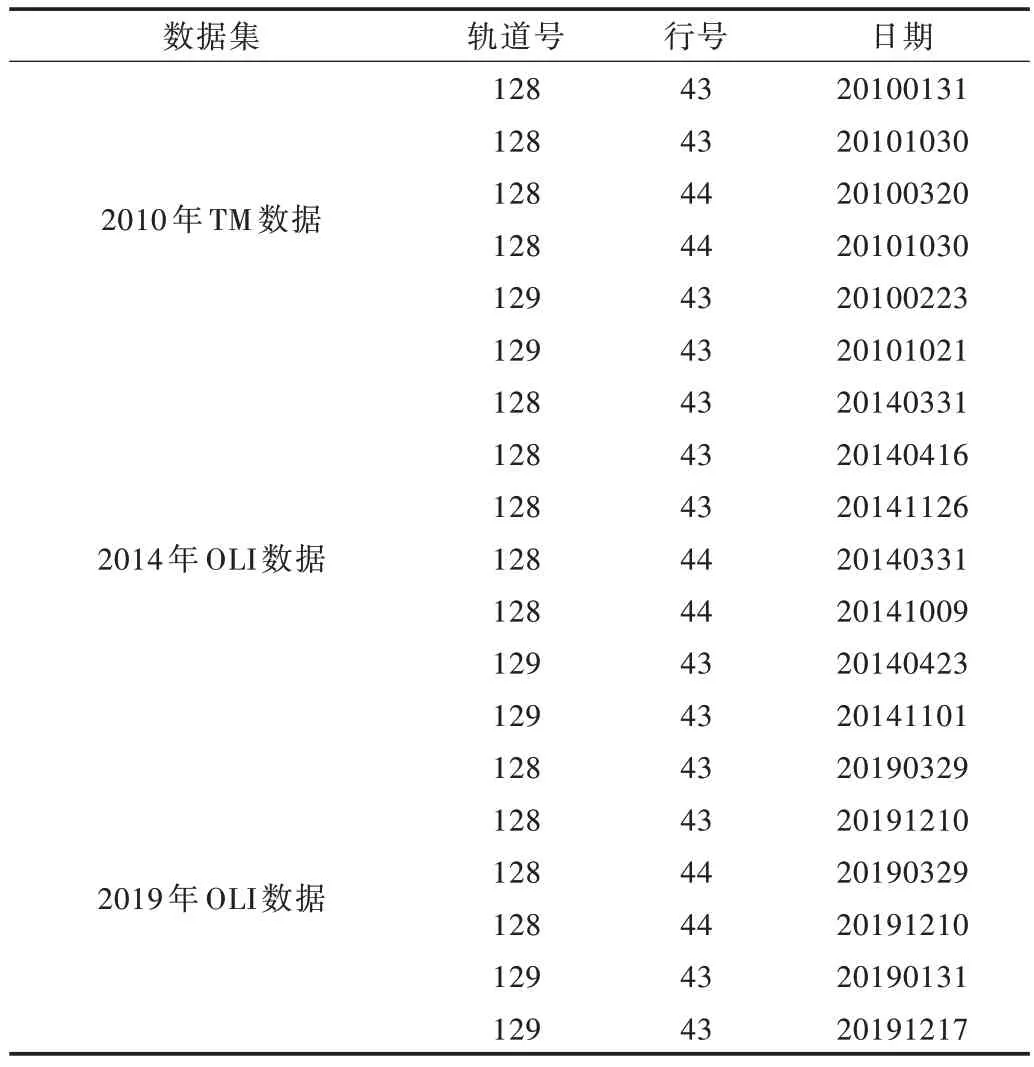

本文數據包括Landsat 8 表觀反射率數據、Landsat 5 表觀反射率數據、DEM 數據,這些數據來源于Google 地球引擎(Google Earth Engine,GEE),其中Landsat 數據分辨率都為30m 且經過了大氣校正和幾何校正。分別挑選出云量較少且與被采樣日期相近的影像,如表1 所示。對這些數據運用CFMask[13]算法進行去云處理,得到無云影像。

Fig.1 Overview of the study area圖1 研究區概況

Table 1 Landsat image data表1 Landsat 影像數據

1.2.2 樣本數據

本文將研究區地物分為水體、裸地、林地、建筑用地、草地、耕地、三七種植區7 類,并通過Google Earth 分別采集2014、2010 和2019 年年內的7 類樣本,其中2010 年樣本數366 個,2014 年樣本數630 個,2019 年樣本數384 個,采樣過程中盡可能使樣本均勻分布在整個研究區。針對不同時期的樣本點選用被采日期相近的影像來訓練,最后將采集好的樣本數據導入GEE 云平臺。

2 研究方法

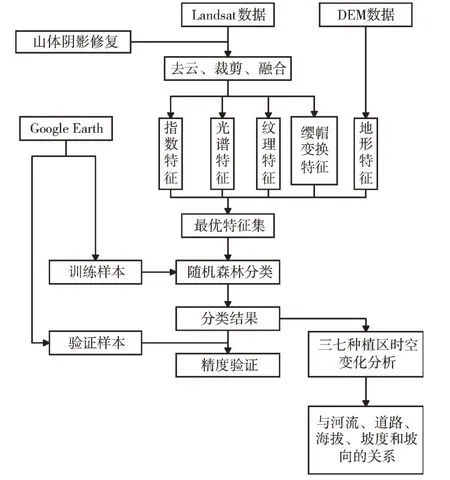

技術路線如圖2 所示。首先對利用太陽入射角與DEM數據檢測出每幅影像的山體陰影區域采用回歸校正法修復山體陰影,在修復山體陰影影像基礎上進行去云處理,構建光譜特征、指數特征、地形特征、纓帽變換特征和紋理特征,通過J-M 距離得到最優特征集,并通過隨機森林算法利用樣本數據和最優特征集對每年的合成影像分類處理,得到三七種植區提取結果,并應用驗證數據開展精度評估;分析三七種植重心變化趨勢,統計各鄉鎮三七種植面積,最后分析三七種植面積變化及其與河流、道路、海拔、坡度和坡向的關系。

Fig.2 Technical route圖2 技術路線

2.1 山體陰影恢復

利用DEM 數據與Landsat 影像的太陽高度角和太陽方位角檢測出該幅影像的山體陰影區域,檢測方法如式(1)所示:

式中,z為太陽天頂角,s為坡度角,az為太陽方位角,as為坡向,cosi為計算出的太陽入射角余弦值,若cosi小于0則此像元為山體陰影區域。

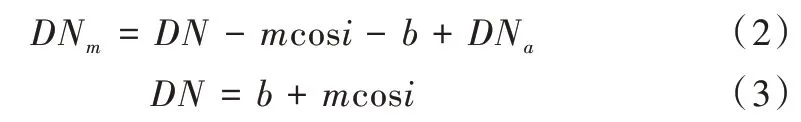

利用回歸校正法[14]對檢測出的山體陰影區域進行恢復處理,回歸校正法是通過統計整幅影像亮度值,利用各波段亮度值與太陽入射角的強相關性進行回歸統計,找到合適的回歸方程對山體陰影進行修復[15],其表達式如式(2)、式(3)所示。

式中,DNm為修復后的像元亮度值;DN為修復前的像元亮度值;DNa為各波段像元亮度均值;i為太陽入射角;b和m通過回歸計算得到。

2.2 特征構建

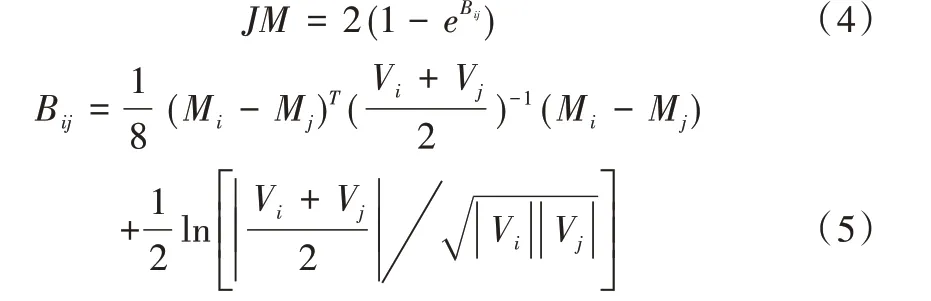

過多的特征參與分類會導致信息冗余,降低分類精度,本文利用J-M(Jeffries-Matusita distance)距離[16]計算在某特征下三七種植區與其他地類的可分度,剔除可區分度小的特征,選擇可區分度大的特征構建最優特征集。J-M距離表達式如式(4)、式(5)所示。

式中,Bij為在某特征下類別i和j的巴氏距離;Vi和Vj分別為類別i和j的樣本協方差矩陣;Mi和Mj分別為類別i和j的樣本均值向量。J-M 距離取值范圍為0~2,值越高,表示兩類別的可區分度越高。

2.2.1 特征選取

采用Landsat 數據常用的B1-B7 波段作為起始光譜特征集,通過計算基于每個波段的J-M 距離,在Landsat 8 數據中剔除J-M 值最小的B1 波段,使用B2-B7 波段作為最優光譜特征集,Landsat 5 數據中剔除J-M 值最小的B6 波段,使用其余波段作為最優光譜特征集。

采用歸一化植被指數(NDVI)和比值植被指數(RVI)增強三七與林地、草地、耕地的區分度,采用歸一化建筑指數(NDBI)增強三七種植區與建筑用地的區分度,采用改進型水體指數(MNDWI)增強三七種植區與水體的區分度。

通過NDVI 與灰度共生矩陣[17]得到18 個紋理特征,通過J-M 距離選取角二階矩(Angular Second Moment,ASM)、對比度(Contrast,CON)和方差(Correlation,CORR)作為最優紋理特征集。

由于三七生長環境與地形緊密相關,因此通過DEM 數據選取海拔(Elevation)、坡度(Slope)和坡向(Aspect)3 個特征參與特征構建。

選擇纓帽變換得到的前3 個分量作為纓帽變換特征,其中綠度(Greenness)反映了植被覆蓋信息,亮度(Bright?ness)反映了裸露土地信息,濕度(Wetness)反映了水分信息[18]。將優選后的光譜特征、指數特征、紋理特征、地形特征和纓帽變換特征構建成最優特征集。

3 結果與分析

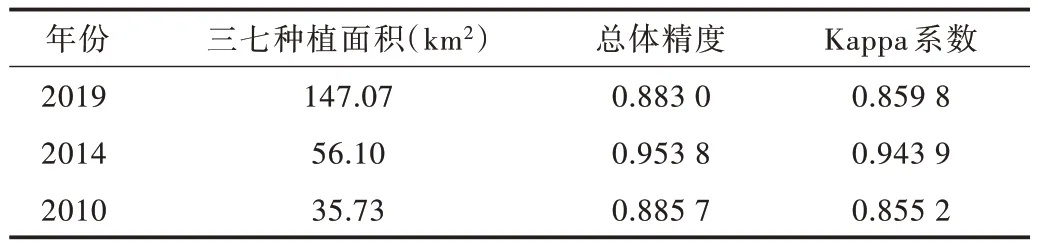

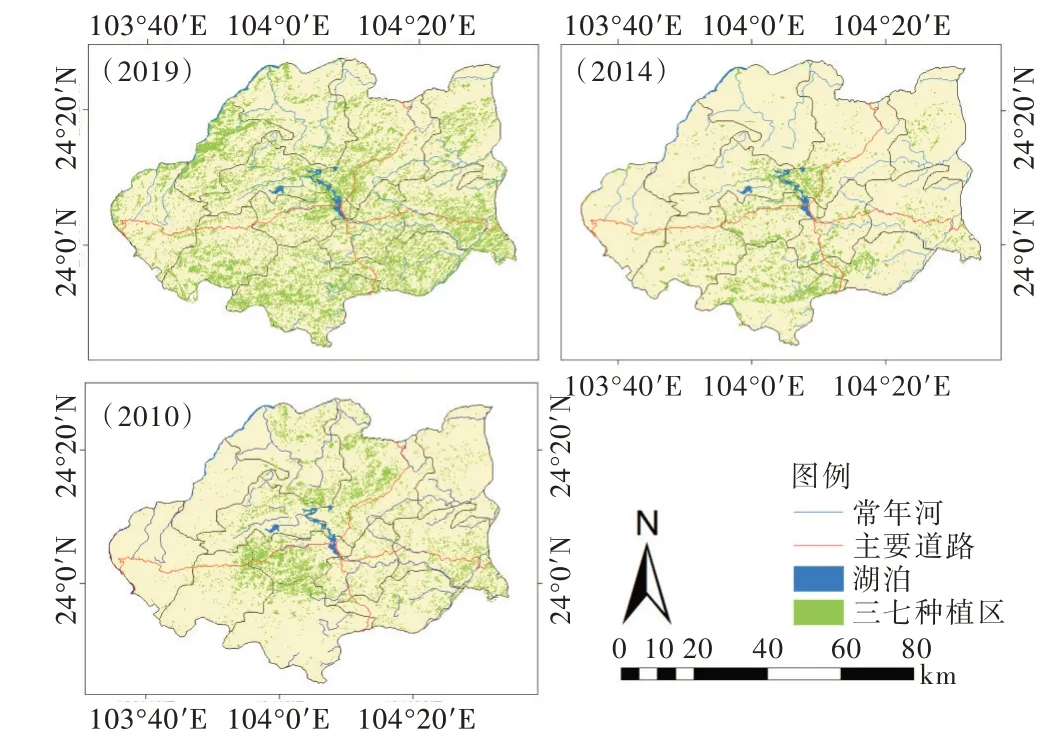

將以上訓練樣本與最優特征集投入隨機森林分類器中,并應用到研究區,得到2019 年、2014 年和2010 年三七提取結果,提取的3 年三七種植區分布圖如圖3 所示(彩圖掃OSID 碼可見,下同),對其結果進行分析,其分類精度與統計面積如表2 所示。

Table 2 Classification results and accuracy evaluation表2 分類結果與精度評價

Fig.3 Distribution of Panax notoginseng planting area圖3 三七種植區分布

3.1 三七種植的時空變化

由表2 可知,丘北縣三七種植面積從2010 年的35.73 km2增長到2014 年的56.1 km2;2014-2019 年,丘北縣三七種植面積由56.1 km2擴張到147.07 km2。從圖3 可以看出三七種植的特點:三七分布呈現零散種植的特點,由于三七一般需要種植3 年才能采收,其種植過的區域需要經過最長20 年的土地休養,因此需要更換區域種植[19]。

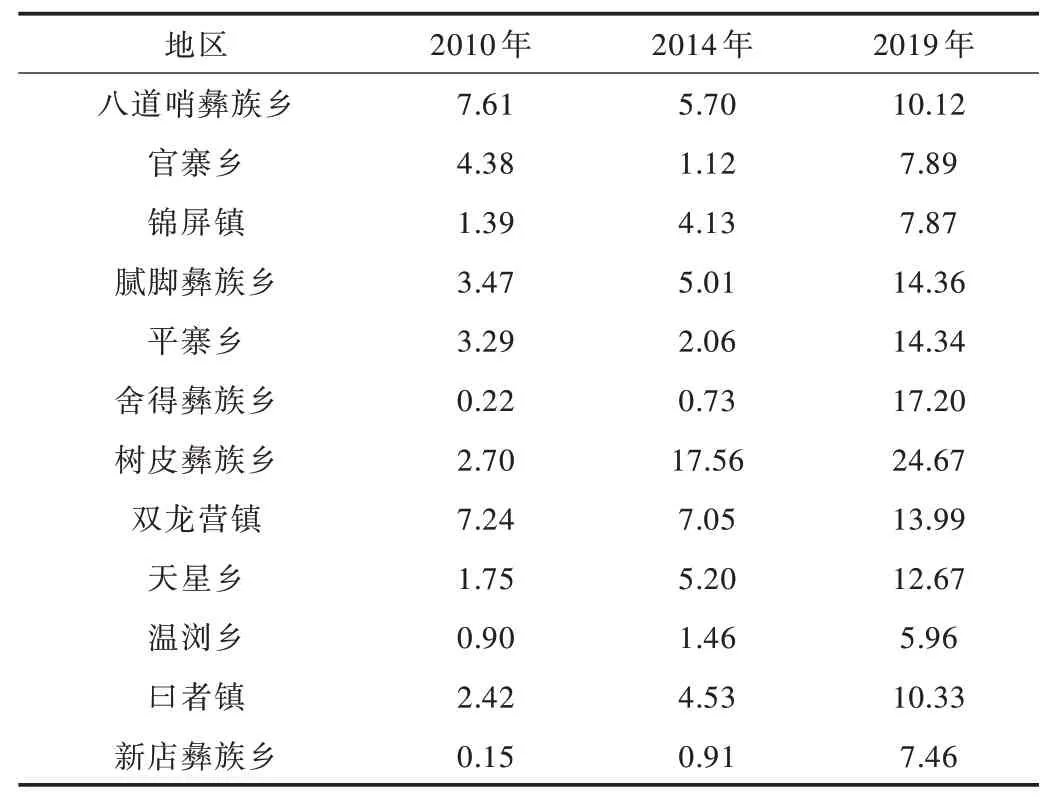

通過三七提取結果得到2010、2014 和2019 年丘北縣各個鄉鎮的三七種植面積,如表3 所示。2010 年丘北縣三七主要種植在八道哨彝族鄉和雙龍營鎮,其面積分別為7.61km2和7.24km2;2014 年三七主要種植在樹皮彝族鄉和雙龍營鎮,相對于2010 年,樹皮彝族鄉三七種植面積增加了14.86km2;2019 年三七在各個鄉鎮都有廣泛種植,其中種植面積最小的是5.96km2的溫瀏鄉,種植面積最大的是樹皮彝族鄉,達24.67km2。相對于2014 年,各個鄉鎮種植面積都有增長,其中平寨鄉和舍得彝族鄉增長面積最為明顯,分別增長了12.28km2和16.47km2。

Table 3 Annual changes of Panax notoginseng planting area in each township of the study area表3 研究區各鄉鎮三七種植面積年際變化(km2)

由圖4 可以看出,2010-2014 年,三七種植重心由丘北縣雙龍營鎮向西南方向轉移7.35km,到了八道哨彝族鄉,2014-2019 年三七種植重心在八道哨彝族鄉內向東北方向轉移了2.7km,這是由于八道哨彝族鄉位于丘北縣中心區域,緊鄰丘北縣城,交通方便,地勢較為平坦,水源充足,適宜耕作,是三七產業的主產區和功能區。

Fig.4 Shift of center of gravity of Panax notoginseng planting圖4 三七種植重心轉移情況

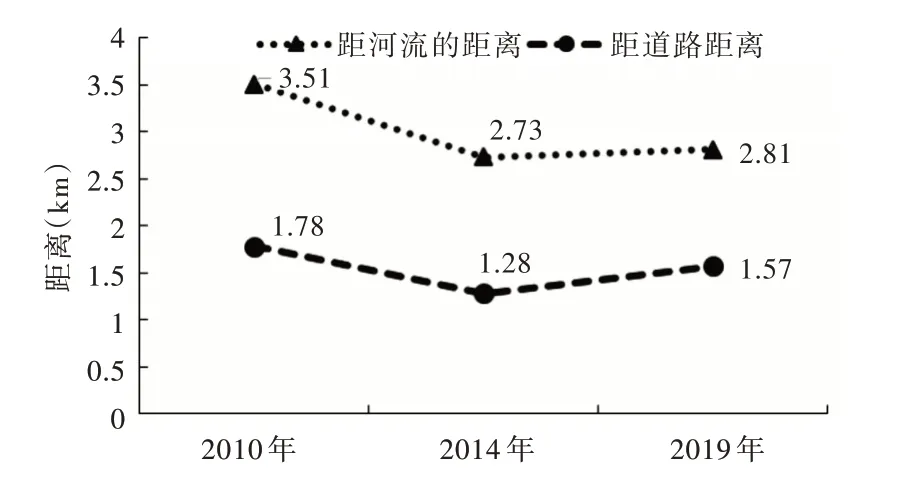

3.2 三七種植與河流、道路關系

統計分析2010、2014 和2019 年內各三七種植區與其最近的河流、道路的最小距離,并計算出三七種植區距離河流、道路的平均最小距離,如圖5 所示。其中河流包括常年河、時令河和溝渠,道路包括4 級以上的公路。可以看出相對于2010 年,2014 年的三七種植區與河流的平均最小距離減少到了2.73km,但在2019 年,該距離為2.81km;2010-2014 年,三七種植區與道路的平均最小距離由1.78km 減少到了1.28km,2014-2019 年,該距離又增加到了1.57km。2010-2019 年間,三七種植區與河流、道路的平均最小距離呈現先大幅度減小后小幅度增大的趨勢,距離大幅度減小是由于種植戶考慮耕作和運輸距離成本,將三七種植在距離河流、道路較近的區域,而距離大幅度增大是因種植面積飛速增長,需要開荒更多的適宜種植區,其中有些種植區距離河流、道路相對較遠,造成三七種植區域距河流、道路的平均最小距離小幅度變大,但沒有超過2010 年的距離。

Fig.5 Average minimum distance between Panax notoginseng planting area rivers and roads圖5 三七種植區與河流、道路的平均最小距離

3.3 三七種植與海拔的關系

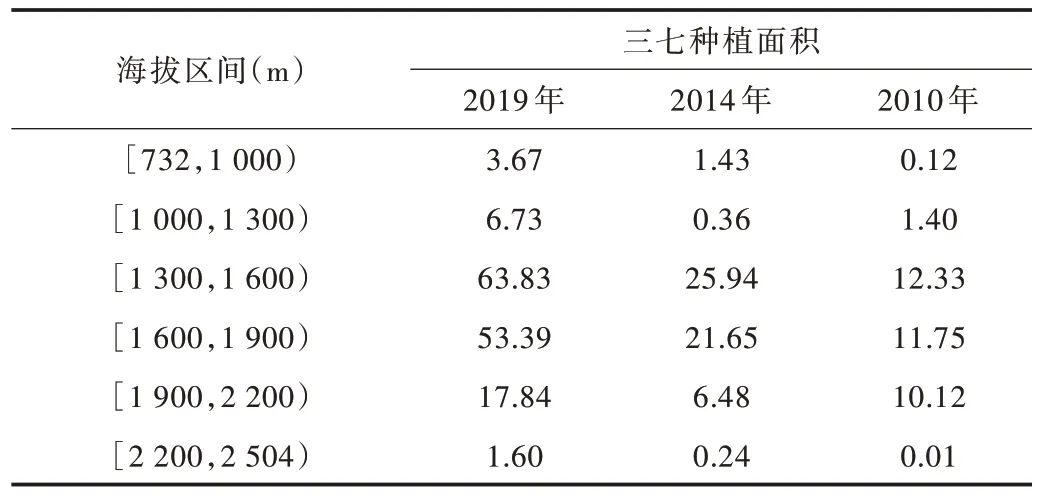

通過2010、2014 和2019 年三七種植區域提取結果,結合DEM 數據,以300m 為海拔間隔,統計分析三七種植區分布的時空變化與海拔關系,結果表明丘北縣三七主要種植在海拔1 300-2 200m 之間,其中海拔1 300-1 900m 最適宜三七種植。如表4 所示,可以看出2010 年到2014 年、2014年到2019 年,三七種植分布向中低海拔擴張,2010 年分布在海拔1 900m 以下的三七種植面積為25.3km2,2014 年分布在海拔1 900m 以下的三七種植面積為49.38km2,而2019年同海拔范圍的三七種植面積達到了127.63km2。

Table 4 Area of Panax notoginseng planting area at different altitudes表4 不同海拔區間三七種植區面積(km2)

3.4 三七種植與坡度的關系

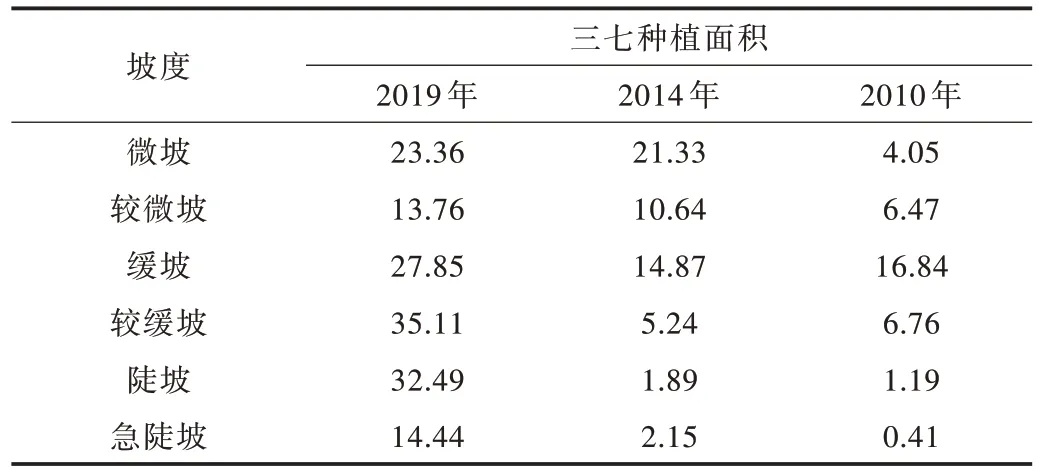

統計分析丘北縣2010、2014 和2019 年三七種植區在不同坡度的分布情況。根據水利部頒發的中華人民共和國行業執行標準SL190-96《土壤侵蝕分類分級標準》[20],坡度分為微坡(<5°)、較緩坡[5°,8°)、緩坡[8°,15°)、較陡坡[15°,25°)、陡坡[25°,35°),急陡坡(≥35°)6 級。如表5 所示,2010 年和2014 年三七主要種植在微坡、較微坡、緩坡和較緩坡區域,位于陡坡和急陡坡的三七種植面積不到5km2,2019 年三七種植在陡坡和急陡坡的面積達到了46.94km2,這說明三七種植有向坡度較大的區域擴張的趨勢。

Table 5 Area of Panax notoginseng planting area with different slopes表5 不同坡度的三七種植區面積(km2)

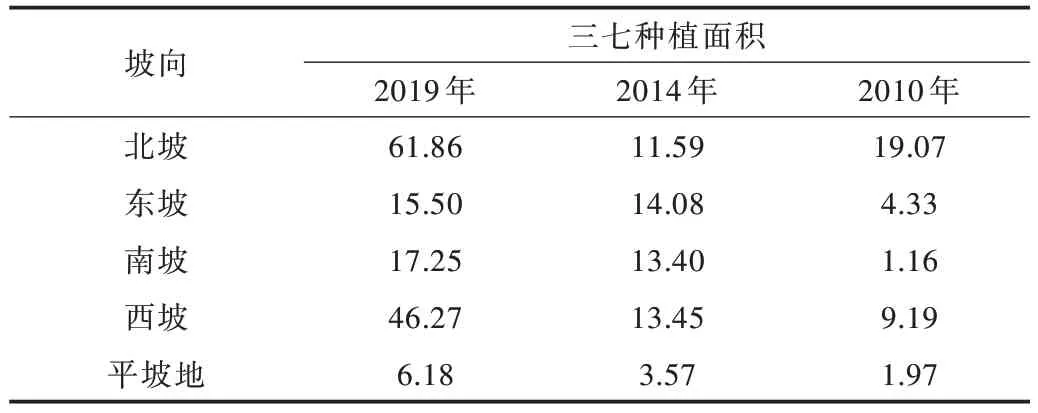

3.5 三七種植與坡向的關系

統計分析丘北縣在2010、2014 和2019 年三七種植區在不同坡向的分布變化。將坡向分為5 種:坡向角在[0,45 °)和[315 °,360 °)間為北坡;坡向角在[45 °,135 °)間為東坡;坡向角在[135 °,225 °)間為南坡;坡向角在[225 °,315 °)為西坡,還有平坡地,結果如表6 所示。丘北縣三七很少種植在平坡地,北坡與西坡的種植面積高于其他坡向,這是因為云南地區受東南季風影響,迎風坡受到的水熱條件優于背風坡,而三七適宜種植在陰涼區域,背風坡更適宜種植三七。

Table 6 Planting area of Panax notoginseng in different directions表6 不同坡向三七種植區面積(km2)

4 結語

本文基于山體陰影修復的三七種植區提取方法研究了云南省丘北縣2010 年、2014 年和2019 年三七種植區情況,探討三七種植區時空變化,并分析了其變化與河流、道路、海拔、坡度和坡向因素的相互關系。主要研究結論如下:

(1)結合回歸校正法進行山體陰影修復,在處理后的影像基礎上提取三七種植區,其總體精度都在88%以上,Kappa 系數都在85%以上,能夠滿足遙感監測需求,證明遙感技術對三七種植區進行動態監測是可行的。

(2)對丘北縣三七種植區面積變化分析表明,2010-2014 年,丘北縣三七種植區面積從35.73km2增加到了56.1km2,而在2019 年,三七種植面積達到了147.07km2。總體來看,三七種植范圍在2010-2019 年期間呈現逐漸擴張趨勢。2010-2014 年,丘北縣三七種植重心向西南方向轉移7.35km,到了縣域中心附近的八道哨彝族鄉,2014-2019年三七種植重心在八道哨彝族鄉內向東北方向轉移了2.7km。

(3)相對于2010 年,2014 年的三七種植區與河流的平均最小距離減少到2.73km,但2019 年該距離為2.81km;2010-2014 年,三七種植區與道路的平均最小距離由1.78km 減少到1.28km,2014-2019 年,該距離又增加到1.57km。由于種植的距離成本和開墾新的種植區,平均最小距離呈現先大幅減小后小幅度增加的趨勢。

(4)從地形特征來看,三七主要種植在海拔[1 300,2 200)m 之間,其中在海拔[1 300,1 900)m 種植的最多,2010-2019 年,三七種植區有向海拔[1 300,1 900)m 擴張的趨勢;三七主要分布在坡度<25°區域,并且有向≥35°坡度區域擴張的趨勢;就坡向因素而言,三七主要種植在北坡與西坡,東坡與南坡也有少量三七種植。

后續要探討更多的山體陰影修復方法,找到對山體陰影修復效果最好的方案。另外,本研究所用數據源為分辨率30m 的Landsat 數據,后續可用分辨率更高的數據,以滿足更精確的三七種植檢測研究。