雅江縫合帶角不弄巨型古滑坡發(fā)育特征及形成機制研究

楊德宏,陳興強,黃 勇,常帥鵬

(1.中鐵第一勘察設計院集團有限公司,西安 710043;2.陜西省鐵道及地下交通工程重點實驗室(中鐵一院),西安 710043)

1 概述

雅江縫合帶是印度板塊與歐亞板塊相互碰撞的邊界帶[1],位于岡底斯—念青唐古拉地塊與喜馬拉雅地塊之間。該地區(qū)新構(gòu)造活動異常強烈,造就了雅魯藏布江縫合帶周緣高山深切峽谷地貌,使得該地區(qū)發(fā)生了多次中強震、強震以及大地震[1];喜馬拉雅地塊地區(qū)自1977年以來,共發(fā)生約13次5.0級以上地震[2];迄今為止,中國發(fā)生的震級最大的地震—1950年8月15日Ms為8.6的墨脫地震,即發(fā)生在雅江縫合帶東南側(cè)約125 km處[3]。雅江縫合帶及其周緣地區(qū),地勢急劇隆升抬起,形成了典型的“V”形高山峽谷地貌,地形高差極大,加之巖體破碎,地質(zhì)災害極發(fā)育[4];滑坡災害便是其中最常見的重力地質(zhì)災害之一。

對于研究區(qū)附近發(fā)生年代較近、且嚴重影響當?shù)厣a(chǎn)活動的滑坡,眾多學者已進行了大量研究;例如,殷躍平(2000)[5]、柴賀軍等(2001)[6]、呂杰堂等(2003)[7]、胡明鑒等(2009)[8]、邢愛國等(2010)[9]、王玉峰等(2018)[10-11]、劉廣煜等(2019)[12]學者,針對林芝市波密縣易貢鄉(xiāng)的易貢高速遠程巨型巖質(zhì)滑坡進行了大量的研究;孔紀名等(2003)[13]、陳語等(2016)[14]、黃潤秋等(2016)[15]學者,針對林芝市巴宜區(qū)魯朗鎮(zhèn)拉月村東側(cè)川藏公路旁的拉月滑坡進行了研究;而針對研究區(qū)的古滑坡,由于年代久遠、尚且穩(wěn)定、地貌變化等原因,對其發(fā)育特征和形成機制研究較少。

筆者在藏東南雅江縫合帶附近開展地質(zhì)調(diào)查期間,發(fā)現(xiàn)了通麥鎮(zhèn)南側(cè)的通麥巨型古滑坡、東久曲左岸白木村巨型古滑坡、魯朗河右岸的角不弄巨型古滑坡、色季拉山林芝巴弄溝左岸的米秋蘇巨型古滑坡以及多處形成冰湖(堰塞湖)的古滑坡,筆者選取角不弄巨型古滑坡為調(diào)查對象進行研究,其發(fā)育于雅江縫合帶蛇綠混雜巖地層中,滑體長度約3 700 m、平均寬度約2 000 m、平均厚度約160 m,滑體體積約1.18×109m3,最大水平滑動距離約2 910 m,滑坡后緣最高點與滑坡前緣高差約1 450 m,屬于典型的高速遠程巨型巖質(zhì)滑坡。通過分析該滑坡發(fā)育特征和形成機制,為藏東南地區(qū)同類型巨型古滑坡形成機制提供參考,助力研究區(qū)防災減災工作。

2 區(qū)域地質(zhì)背景

角不弄巨型古滑坡位于西藏自治區(qū)林芝市巴宜區(qū)魯朗鎮(zhèn)東北側(cè)約4 km的魯朗河右岸,背靠加拉白壘峰,面朝色季拉山(圖1)。研究區(qū)所在的魯朗河流域地形高差極大,屬于高山深切峽谷區(qū),海拔最高處在加拉白壘峰,高達7 294 m;海拔最低處在培龍貢支溝附近,低至2 000 m,高差達到5 294 m。角不弄滑坡以北的魯朗河溝谷多呈深“V”字形,地勢陡峻;該滑坡以南的魯朗河呈“U”字形寬谷,寬度一般為500~2 500 m,局部地段較窄。

圖1 角不弄巨型古滑坡全貌(無人機拍攝)

該古滑坡所在位置地層巖性主要為蛇綠混雜巖帶,巖性以強糜棱巖化的變鎂鐵質(zhì)巖、石英巖和白云母石英片巖、變超鎂鐵質(zhì)巖石為主,夾有大理巖巖塊,局部地段出露元古代南迦巴瓦巖群和念青唐古拉巖群的片巖、片麻巖。

研究區(qū)構(gòu)造活躍。首先,在古滑坡南側(cè)的人工采石場底部,沖積砂類土層、碎石類土層呈非水平或近水平狀態(tài),其傾斜角度最大值高達20°[16];在古滑坡南側(cè)約4 km范圍內(nèi)的扎西崗村和羅布村,通過探槽揭示了全新世地層錯動的現(xiàn)象[17];上述現(xiàn)象均顯示研究區(qū)存在新構(gòu)造活動現(xiàn)象。其次,雅江縫合帶是侏羅紀以來Neotethys演化、印度板塊向亞歐大陸碰撞-俯沖以及青藏高原隆升造山運動等綜合作用下,形成的一條極為復雜的構(gòu)造帶,呈SW向的“U”字形展布,介于在南迦巴瓦巖群和岡底斯陸緣弧之間,上述構(gòu)造特征導致研究區(qū)構(gòu)造活動強烈[16]。研究區(qū)地震活動比較頻繁且震級較高,該地8級以上地震復發(fā)的間隔約200年,為高度強震危險區(qū)[18],反映了研究區(qū)及其周邊地區(qū)構(gòu)造運動強烈。

強烈的構(gòu)造活動改變著研究區(qū)的微地貌,破壞了巖體完整性,降低了巖體的物理力學指標,在雨、雪、風、光等外因的風化侵蝕作用下,為滑坡、泥石流等重力地質(zhì)災害提供了豐富的物質(zhì)來源;山高坡陡的地形條件,為重力地質(zhì)災害提供了充足的重力勢能;在大震級地震、頻繁強降雨、凍融交替、河流沖刷及人類活動等因素的綜合作用下,研究區(qū)近年來發(fā)生了多次嚴重的重力地質(zhì)災害;例如,1983年至1985年該古滑坡東北側(cè)約38 km的培龍貢支溝連續(xù)3年爆發(fā)大型至特大型泥石流[19-20],2000年04月09日其東北側(cè)約50 km的扎本隆溝發(fā)生易貢高速遠程巨型巖質(zhì)滑坡[5],2018年10月17日該古滑坡東側(cè)約12 km的色東普溝發(fā)生了特大型冰川泥石流[4]。

3 角不弄古滑坡發(fā)育特征

角不弄巨型古滑坡的范圍介于北緯29°45′17.83″~29°47′25.56″、東經(jīng)94°44′30.54″~94°48′14.28″之間;古滑坡后緣最高點海拔4 737 m,前緣最低點海拔約3 285 m,高達1 450 m的相對高差為其形成提供了非常有利的地形條件;魯朗河從滑坡前緣流過,常年強烈的岸坡沖刷使古滑坡前緣形成了高約240 m、坡度約37°的高陡臨空面,加速其形成;雅江縫合帶主斷裂F51和F53從滑坡下部穿過,而古滑坡整體滑動的方向(即滑坡軸)約為293°,其與F51和F53斷裂的夾角分別為74°和58°(圖2)。

圖2 角不弄巨型古滑坡地理位置及發(fā)育特征

3.1 古滑坡平面形態(tài)特征

該古滑坡平面形態(tài)呈“長舌型”(圖2),根據(jù)其破壞、滑動、堆積特征,其物源區(qū)和堆積區(qū)疊加區(qū)域較多,未見明顯的運動區(qū),因此,筆者根據(jù)其破壞、滑動、堆積特征,在平面上將其分為物源區(qū)和堆積區(qū)。

3.1.1 物源區(qū)特征

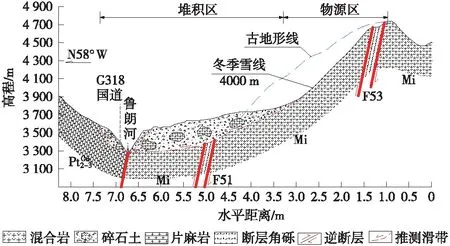

物源區(qū)主體位于海拔3 285~4 670 m,根據(jù)滑坡軸線方向剖面形狀、滑坡周緣地形特征,對古滑坡原始地貌進行了復原,其原始斜坡平均坡度約20°,前緣坡度約31°(圖3)。

圖3 角不弄巨型古滑坡A-A′工程地質(zhì)剖面

物源區(qū)位于古老的南迦巴瓦巖群(An∈P)和念青唐古拉巖群(Pt2-3Nq)之間的一套中生代蛇綠混雜巖中(Mi),巖體為綠片巖、石英片巖類、片麻巖等互層組成的混合巖,塑性變形強烈,節(jié)理裂隙發(fā)育,為一巨型巖質(zhì)滑坡。古滑坡自原始斜坡山脊附近滑下,形成圈椅狀地形(圖4),在滑坡南側(cè)形成高達220 m的陡壁。

圖4 物源區(qū)凹槽形負地形

物源區(qū)主體位于冬季雪線(海拔4 000 m)以上,植被覆蓋率<50%,以少量低矮灌木為主,導致滑坡后緣、側(cè)壁風化嚴重,在滑坡北側(cè)側(cè)壁出現(xiàn)了多處溜砂坡(巖屑坡)(圖5),表明側(cè)壁正在進行嚴重的風化作用,且溜砂坡的產(chǎn)生發(fā)展具有一發(fā)不可休止的特點[4],因此,推測滑坡側(cè)壁甚至整個物源區(qū)經(jīng)過較長時間的風化改造作用,將更加破碎、松動。

圖5 古滑坡北側(cè)側(cè)壁溜砂坡(手指所示區(qū)域)

物源區(qū)滑床沿滑動方向較平順,殘留巖體較少,屬于較典型的同一滑面。

3.1.2 堆積區(qū)特征

古滑坡堆積區(qū)主要位于魯朗河河谷區(qū),堆積區(qū)軸線最大長度約4 360 m,最大寬度約2 900 m,最大厚度約305 m。

古滑坡形成初期,堆積區(qū)堵塞魯朗河形成堰塞湖,后經(jīng)魯朗河水流沖刷等侵蝕作用,在堆積區(qū)前緣切割出天然的泄流槽,演變成現(xiàn)今的魯朗河河道[16],將堆積區(qū)一分為二,主體位于魯朗河右岸,其左岸僅有少量分布。

整個堆積區(qū)保留較完整,覆蓋層較厚,且植被較茂密;通過在其前緣的國道G318沿線調(diào)查發(fā)現(xiàn),堆積區(qū)主要由大型塊石和碎石類土組成,塊石直徑主要為3~5 m,最大塊石直徑達數(shù)十米至百余米。

在堆積區(qū)前緣、魯朗河右岸,由于坡度陡立且高度大,在魯朗河的沖刷、剝蝕作用下,坡腳處于臨空狀態(tài),根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查結(jié)果,魯朗河右岸的堆積區(qū)前緣已經(jīng)存在多處次級滑塌,植被遭到破壞,堆積體坡面裸露(圖6),在降雨、地震等外動力地質(zhì)作用下,次級滑坡的范圍、規(guī)模可能擴大,從而堵塞魯朗河,一方面影響國道G318的行車安全和道路暢通,另一方面可能淹沒上游魯朗鎮(zhèn)的加油站、公路養(yǎng)護道班等基礎(chǔ)設施。

圖6 堆積區(qū)前緣次級滑坡

3.2 古滑坡運動學分析

1973年Adrian E.Scheidegger提出高速遠程巨型巖質(zhì)滑坡的運動速度的計算方法,即謝德格爾法[21],目前,已經(jīng)成為國際上較為通用的滑坡運動速度計算方法[22-23],其計算公式如下

(1)

式中,V為計算位置滑體速度,m/s;g為重力加速度,m/s2;H為滑坡后緣最高點與滑體速度計算位置的垂直高差,m;L為滑坡后緣最高點與滑體速度計算位置的水平距離,m;f*為等效摩擦系數(shù),即滑坡后緣最高點與滑體運動最遠點連線的斜率。角不弄古滑坡后緣最高點與滑體運動最遠點的水平距離Lmax=5 766 m、垂直高度Hmax=1 450 m,因此,等效摩擦系數(shù)f*=Hmax/Lmax=0.251 5。

根據(jù)古滑坡A-A′剖面(圖3),確定滑體活動沿途的水平滑動距離、垂直高度,利用謝德格爾公式,計算出該古滑坡剪出口(距其后緣最高點水平距離3 517 m)滑體下滑全過程的運動速度,繪制出其滑動距離與滑動速度的關(guān)系曲線(圖7)。

圖7 古滑坡剪出口滑體運動速度曲線

根據(jù)剪出口滑體運動速度計算結(jié)果可知,當原始斜坡失穩(wěn)啟動后,滑體下滑的速度在巨大的重力勢能作用下快速增大,在剪出口的速度迅速達到81.9 m/s;由于重力勢能轉(zhuǎn)化為了動能,剪出口處的滑體速度進一步增大,最大速率約83.2 m/s;隨著重力勢能的減弱、河谷地形減緩、撞機對岸斜坡等因素的影響,滑體的速度開始降低,當滑體前緣與對岸斜坡進一步碰撞后,滑動速度迅速減小,且滑體前緣的運動形式由下降、水平運動變?yōu)榕郎\動,直至其運動速度將為零。

由于滑體的運動速度受運動沿線地面粗糙度等綜合因素的影響,謝德格爾法計算出的滑體運動速度存在誤差,但其結(jié)果足以說明該古滑坡屬于高速滑坡的運動特征。

4 角不弄古滑坡成因機制

角不弄古滑坡的形成原因總體概括為內(nèi)在因素和外在誘因。其中,內(nèi)在因素是該滑坡形成的主控因素。

4.1 內(nèi)在(主控)因素

4.1.1 斷裂構(gòu)造發(fā)育

斷裂構(gòu)造與大型-特大型(巨型)滑坡災害的發(fā)生關(guān)系密切[24-26],其是控制滑坡形成與發(fā)展的基本因素[27]。

喜馬拉雅東構(gòu)造結(jié)(南迦巴瓦),是印度大陸楔入、俯沖到歐亞大陸的前緣,強烈而持續(xù)的擠壓應力作用導致該地區(qū)新生代以來發(fā)生多期強烈構(gòu)造變形,最終形成現(xiàn)今的構(gòu)造格架,以雅魯藏布江縫合帶為界,分割為岡底斯-念青唐古拉地塊與喜馬拉雅地塊,而該古滑坡位于上述兩個地塊之間的雅江縫合帶上,斷裂構(gòu)造極發(fā)育,滑坡區(qū)主要有2條斷裂床,即F51和F53斷裂(圖2),二者且均為區(qū)域性大斷裂;斷裂構(gòu)造控制了滑坡區(qū)的地形地貌和水文地質(zhì)特征,破壞了巖體完整性,為滑坡的發(fā)育提供了非常有利的條件。

4.1.2 地震頻繁且震級高

巨型滑坡的形成與強震出現(xiàn)關(guān)系密切,一般是其失穩(wěn)的觸發(fā)條件[28-29]。研究區(qū)作為印度板塊與歐亞大陸碰撞的前沿,南迦巴瓦構(gòu)造結(jié)的持續(xù)向北東推擠,受到來自嘉黎斷裂以北塊體的阻礙,使得南迦巴瓦塊體內(nèi)部具有強烈的NE-SW向擠壓變形,是造成該區(qū)域地震活動的主要原因。該地區(qū)震級>4.7級即為破壞性地震[30],根據(jù)《中國歷史強震目錄》、《中國近代地震目錄》等資料顯示,自公元1331年以來,古滑坡所在的喜馬拉雅地塊地區(qū),發(fā)生了約100次5.0級以上地震,4.7~4.9級地震若干,且1950年8月15日中國發(fā)生的震級最大的墨脫地震(Ms=8.6),與其直線距離僅184 km;2017年11月08日06時34分,雅江縫合帶上的色東普溝附近發(fā)生的6.9級米林地震,距離古滑坡的直線距離僅25 km(圖8)。

圖8 區(qū)域歷史強震震中分布

根據(jù)現(xiàn)今該古滑坡后緣山頂?shù)孛姘纪共黄降牡乇硇螒B(tài),與地震發(fā)生時對巖塊的拋射作用所形成地表形態(tài)一致[31];因此,判定角不弄巨型古滑坡是由于該區(qū)域頻繁而密集的強震觸發(fā)滑動。

4.1.3 活動斷裂蠕滑

活動斷裂的蠕滑作用會改變斜坡應力場的分布,從而影響斜坡穩(wěn)定性,易發(fā)生滑坡的重力地質(zhì)災害,而滑坡又是斷裂破裂動力學響應過程的“指示劑”,二者相輔相成[32-33]。

為了查明F51斷裂的活動性,2018年謝超在古滑坡南側(cè)的扎西崗村和羅布村開挖了2處探槽進行研究。羅布村的探槽揭示了2條斷層,判定斷層錯動了全新世地層(圖9);扎西崗村的探槽揭示了1條逆沖斷層,顯示此處存在斷層活動事件,斷距約2 m,且根據(jù)李文巧的測年數(shù)據(jù),其發(fā)生時間介于8 640~5 460 a[17](圖10)。

圖9 羅布村探槽剖面

圖10 扎西崗村探槽剖面

筆者在古滑坡南側(cè)的采石場內(nèi)調(diào)查發(fā)現(xiàn),已揭示的沖積地層非水平(或近水平),整體西傾,證明了活動斷裂的存在(圖11)。

圖11 古滑坡南側(cè)采石場剖面

4.1.4 巖體結(jié)構(gòu)破碎

發(fā)育的斷裂構(gòu)造、頻繁的地震以及蠕滑的活動斷裂,是原本完整的山體產(chǎn)生節(jié)理裂隙,隨著后續(xù)地震持續(xù)發(fā)生,活動斷裂的緩慢蠕滑,許多規(guī)模較小的節(jié)理裂隙不斷擴展貫通,發(fā)展成長大節(jié)理裂隙,形成完成結(jié)構(gòu)面,為滑坡的形成提供天然滑動面。

在形成的節(jié)理裂隙中,存在大量的張拉裂隙,隨著新構(gòu)造活動的持續(xù),張拉裂隙發(fā)展至地表,雨水和冰雪融水沿張拉裂隙流入原始斜坡的各裂隙中,一方面加速了其風化作用,使其強度不斷降低,另一方面,水的入滲起到了潤滑作用,更加有利于滑坡的形成。

4.2 外在誘因

4.2.1 地形陡峻

地形條件是滑坡等重力地質(zhì)災害形成的重要內(nèi)因和必要條件,其直接關(guān)系著滑坡的形成、運移、堆積,影響著其規(guī)模、特性等[34]。該古滑坡位于喜馬拉雅山與念青唐古拉山系交界地帶的高山深切峽谷區(qū),溝谷密布,多懸崖絕壁;古滑坡后緣山脊線與前緣最低點高差高達1 450 m,為滑坡等重力地質(zhì)災害的形成提供了充足的重力勢能。

4.2.2 物源區(qū)凍融交替

滑坡所在的藏東南地區(qū),整體海拔較高,山頂常年被冰雪覆蓋;隨著季節(jié)的更迭,雪線位置也會隨之變動;古滑坡后緣最高點海拔4 737 m,根據(jù)調(diào)查資料得知,滑坡區(qū)冬季雪線海拔約為4 000 m,夏季冰雪全部消融(圖12);因此,物源區(qū)大部分區(qū)域位于冰雪凍融區(qū)域。

圖12 古滑坡不同季節(jié)雪線位置

物源區(qū)原始斜坡以巖體為主,其是冷熱的不良導體,冰雪凍融交替環(huán)境下,溫度發(fā)生變化,地表與巖體內(nèi)受熱不均,產(chǎn)生膨脹與收縮,長期的作用結(jié)果使巖石發(fā)生崩解、破碎;巖體中的水也不斷凍融交替,冰凍時體積膨脹,如同楔子一般插入巖體內(nèi)的裂隙,直到把巖石劈開、崩碎;因此,物源區(qū)凍融交替作用成為了滑坡啟動的“催化劑”。

4.2.3 河流沖刷、下切

古滑坡位于魯朗河右岸,而魯朗河屬于帕隆藏布江的支流,其穿行于高山深切峽谷區(qū),平均水力梯度約為2.61%,天然高差約1 720 m;在這種水力坡降大、高差大的沖刷條件下,魯朗河的侵蝕、切割能力較強;受印度洋暖濕氣流影響,研究區(qū)的雨季較長且雨量較大,使其流量常年穩(wěn)定在較高狀態(tài);因此,魯朗河對其沿線的斜坡沖刷、侵蝕能力較強,在原始斜坡前緣形成臨空面,增大了斜坡體的不穩(wěn)定性,有利于滑坡的產(chǎn)生[35]。

5 角不弄古滑坡形成過程演化

角不弄古滑坡是在內(nèi)動力地質(zhì)作用和外動力地質(zhì)作用的共同作用下形成,根據(jù)其形成過程,大致可以分為節(jié)理裂隙形成階段、失穩(wěn)啟動階段、高速滑動階段、高速碰撞解體階段、沖擊消能夯實階段共5個運動狀態(tài)[36]。

5.1 原始斜坡巖體內(nèi)節(jié)理裂隙形成階段

原始斜坡的巖體初始狀態(tài)考慮為一個整體,從如下3方面考慮其節(jié)理裂隙形成原因:(1)在地震震動、活動斷裂蠕滑等外動力地質(zhì)作用下,其內(nèi)部產(chǎn)生了大量的節(jié)理裂隙;(2)雪線隨季節(jié)交替而變化引起的凍融作用,使巖體表面由于熱脹冷縮而崩解破碎,形成許多細小的節(jié)理裂隙;(3)原始斜坡坡腳由于河流沖刷、下切,形成天然臨空面,斜坡巖體在重力牽引作用下,其內(nèi)部及表面將產(chǎn)生許多節(jié)理裂隙;以上述原因為主的內(nèi)、外動力地質(zhì)作用,使原始斜坡巖體變得破碎。

5.2 原始斜坡巖體失穩(wěn)啟動階段

當破壞性地震等觸發(fā)因素出現(xiàn)時,原始坡體內(nèi)的臨界鎖固段被剪斷,在瞬間釋放的重力勢能作用下,失穩(wěn)的坡體沿著貫通的滑動面以一定的初速度滑動,在巨大重力勢能的持續(xù)作用下,滑體剪出口的運動速度迅速增大。

在這個過程中,由于滑動面凹凸不平,滑體表面將出現(xiàn)明顯的張拉裂縫和錯位變形等現(xiàn)象;滑坡后緣既有、規(guī)模較小的張拉裂縫迅速發(fā)育為長大裂縫,滑坡體與后緣山體分離,滑坡形成。

5.3 滑坡體高速滑動階段

隨著時間的推移,由于滑體高程不斷降低,重力勢能不斷轉(zhuǎn)化為其動能,其一直處于不斷加速運動的高速度狀態(tài);當滑體前部抵達對岸斜坡后,由于碰撞減速作用,滑體前部的阻力將向其中后部傳遞,加速度隨之減小,滑體速度增幅減弱,但仍處于加速滑動階段;當加速度減小為零時,滑體速度達到峰值。

雖然此階段滑體高速下滑,呈現(xiàn)一定的大變形現(xiàn)象,但其整體狀態(tài)尚存,滑體內(nèi)部塊體間的空間接觸關(guān)系變化不大,滑體整體仍然呈剛性塊體運動。

5.4 滑坡體高速碰撞解體階段

當滑坡前部與對岸斜坡開始碰撞后,整個滑體仍在加速下滑,速度持續(xù)增大,當滑體速度達到峰值后,由于受碰撞擠壓、地面摩擦等因素影響,整個滑體的速度將減小。由于滑體后部塊體持續(xù)強烈的推擠作用,滑體中前部的塊體迅速解體,塊體之間相互碰撞,不斷改變各自的運動狀態(tài),表現(xiàn)為向上拋起、向下墜落等形式,整個滑體內(nèi)部結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出紊亂狀態(tài)。

5.5 沖擊消能夯實階段

滑坡解體后的滑體物質(zhì)是碎屑、水和空氣的混合物,但仍具有很高的動能和勢能,因此沖擊破壞力極大;隨著滑體中前部的物質(zhì)在滑坡后部物質(zhì)的沖擊作用下不斷夯實,動能和勢能逐漸耗盡,直至滑體穩(wěn)定堵塞魯朗河形成堰塞湖;隨著時間的推移,滑體逐漸在重力的作用下變得更加密實,堰塞湖內(nèi)的湖水沿著現(xiàn)今魯朗河的平面位置漫過滑體,隨著水流的侵蝕、下切作用,滑體前緣逐漸形成了現(xiàn)在的河道;魯朗鎮(zhèn)所在的河谷區(qū),也由于堰塞湖的沉積作用,由早期較窄的河谷變成現(xiàn)在較寬的河谷。

6 結(jié)論

雅江縫合帶附近發(fā)育較多的古滑坡,以角不弄巨型古滑坡為例,通過現(xiàn)場調(diào)查、資料查閱等手段,分析了該古滑坡的發(fā)育特征,總結(jié)了其形成機理,主要認識如下。

(1)角不弄巨型古滑坡位于雅江縫合帶上,其滑動方向與雅江縫合帶走向呈大角度相交;滑體體積約1.18×109m3,最大水平滑動距離約2 910 m,滑坡后緣最高點與滑坡前緣高差約1 450 m,剪出口最大下滑速度約83.2 m/s,屬于典型的高速遠程巨型巖質(zhì)滑坡。

(2)構(gòu)造、地震、活動斷裂等內(nèi)在因素是形成高速遠程巨型巖質(zhì)滑坡的主控因素。

(3)角不弄巨型古滑坡的形成經(jīng)歷了節(jié)理裂隙形成階段、失穩(wěn)啟動階段、高速滑動階段、高速碰撞解體階段、沖擊消能夯實階段共5個運動狀態(tài),是高速遠程巨型巖質(zhì)滑坡的主要運動過程。

(4)近年來,國家加強了對藏東南地區(qū)的基礎(chǔ)設施建設,各類工程建設在選址時主要以避讓既有滑坡災害為主,對遠距離潛在的高速遠程巨型巖質(zhì)滑坡的避讓和防范意識較弱;通過研究角不弄巨型古滑坡的發(fā)育特征,可以對藏東南地區(qū)同類型滑坡的研究和防治提供參考。