未成年人保護中學校教育的應為與可為

郭秀晶 沈永輝

摘要回顧《未成年人保護法》的立法、修法歷程可以看出,新時代立德樹人根本任務成為未成年人學校保護的方向指引,“最有利于未成年人原則”成為調節學校與未成年學生間法律關系的依據,未成年學生的權利內容隨著社會變遷不斷調整完善。2020年《未成年人保護法》修訂后,學校在保障未成年學生受教育權、構筑適宜學生發展的安全環境、防治學生欺凌和性侵害性騷擾以及保障未成年學生發展權方面有了新任務。為此,學校需要在重塑教育理念、完善治理機制、加強師生培訓、強化內外合作等方面入手,將學校保護工作落到實處。

關鍵詞 未成年人保護法;學校保護;依法治教;學生欺凌;發展性保護

中圖分類號G63

文獻標識碼B

文章編號1002-2384(2021)02-0030-04

學校教育在促進未成年人成長和發展中起到不可替代的作用。2020年10月17日,十三屆人大常務委員會第二十二次會議修訂通過《中華人民共和國未成年人保護法》(以下簡稱《未成年人保護法》),并公布自2021年6月1日起正式實施。新法圍繞未成年人生存發展的四大場域和國家責任設置了家庭、學校、社會、網絡、政府和司法六大保護。其中“學校保護”是指“在學校的保護”,更準確地說是“校園保護”,即將學校視為與家庭、社會、網絡并列的未成年人主要成長空間之一,[1]包含學校對未成年人的教育、管理和保護職責。

在我國的法律體系中,中小學校與未成年學生之間的關系是中小學校依據國家的教育方針和教育教學標準依法實施教育教學活動過程中產生的關系,具有公法特征。[2]因此,《未成年人保護法》需要在國家教育權力和未成年人權利之間實現平衡。對于學校而言,則需要把握《未成年人保護法》的修法精神,在教育教學實踐中保護未成年學生的合法權利,同時實現學校的教育功能。

一、理念轉變:《未成年人保護法》中學校保護條款變遷的法理透視

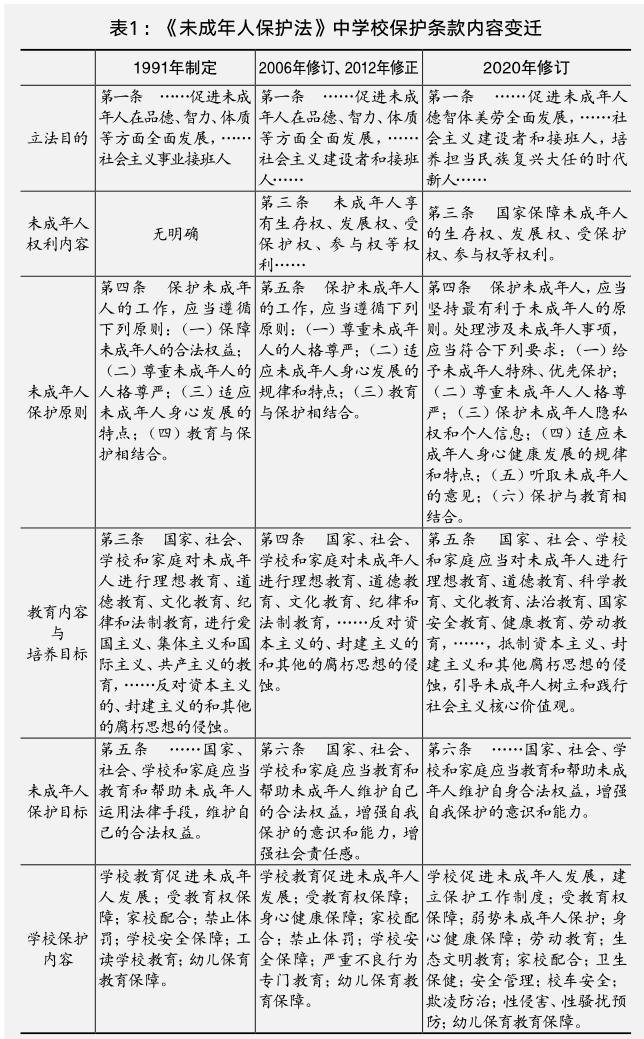

《未成年人保護法》于1991年9月第七屆人大常委會審議通過,經歷了2006年修訂、2012年修正以及2020年的再次修訂。通過對歷次立法目的、未成年人權利內容、未成年人保護原則、教育內容與培養目標等條款具體內容的對比分析,我們可以透視學校保護方面的理念轉變(詳見表1)。

1. 立德樹人根本任務成為未成年學生學校保護的方向指引

立德樹人是中國特色社會主義教育事業的根本任務,“培養擔當民族復興大任的時代新人”是黨的十九大提出的戰略任務。“時代新人”是“社會主義建設者和接班人”在新時代的體現和要求,[3]這一重要思想可以從《未成年人保護法》的立法目的、教育內容與培養目標的變化中得到清晰體現。

從立法目的來看,2006年、2012年版本的《未成年人保護法》將1991年版中培養“社會主義接班人”的表述擴展為“社會主義建設者和接班人”。新修訂的《未成年人保護法》則明確要促進未成年人“德智體美勞全面發展”,并將“培養……社會主義建設者和接班人,培養擔當民族復興大任的時代新人”作為根本目的。同時在教育內容與培養目標上,“引導未成年人樹立和踐行社會主義核心價值觀”也充分體現了立德樹人根本任務成為未成年人學校保護的內在要求。

2. “最有利于未成年人原則”成為調節學校與學生間法律關系的依據

聯合國《兒童權利公約》確立了“兒童利益最大化原則”,即“關于兒童的一切行動,不論是由公私社會福利機構、法院、行政當局或立法機構執行,均應以兒童的最大利益為一種首要考慮”。然而,該原則在適用過程中還存在概念的高度概括性、原則屬性以及缺少規范性指引等問題。[4]在我國涉及兒童的立法和司法活動中,應當優先考慮兒童權利的實現或不受侵犯,即“兒童優先原則”逐步被確立和踐行。此次《未成年人保護法》修訂,將“最有利于未成年人原則”確定為未成年人保護的基本原則,并從六個方面將“兒童利益最大化原則”結合中國語境進行了本土化的適用處理,這將成為學校在履行教育、管理和保護職責中調節與未成年學生關系的法律依據。

3. 未成年學生權利內容不斷與時俱進,對應的國家保障義務得以確認

聯合國《兒童權利公約》提出兒童保護的基本原則包括“確保兒童的生命權、生存權和發展權”。2006年修訂的《未成年人保護法》將這一國際公約原則確定為“未成年人享有生存權、發展權、受保護權、參與權等權利”。此次修訂的《未成年人保護法》確認了對這些權利進行保障的國家義務,學校尤其是公辦中小學校作為行使國家教育權的機構,理應成為保護未成年學生權利的主體。值得注意的是,未成年學生的權利內容在社會變遷中會有新的內容指向和發展要求,以最大程度落實“最有利于未成年人原則”。因此,新《未成年人保護法》也在社會變遷背景下,將“科學教育、法治教育、國家安全教育、健康教育、勞動教育”納入對未成年人的教育內容,并在學校保護章節回應了諸如欺凌、性侵害和性騷擾等侵害未成年學生權利的熱點問題。

二、要點解讀:新《未成年人保護法》之學校保護的具體內容分析

對比2012年修正版,新的《未成年人保護法》學校保護章節由10條擴展為17條,主要涉及以下內容變化。

1. 學校保障未成年學生受教育權的職責更加明確

首先,新法明確了學校對未完成義務教育的未成年學生的勸返報告職責。如第二十八條在明確保護未成年學生受教育權基礎上,新增“學校應當對尚未完成義務教育的輟學未成年學生進行登記并勸返復學;勸返無效的,應當及時向教育行政部門書面報告”。

其次,新法進一步明確針對弱勢未成年學生學校教育應積極作為。如第二十九條規定“學校應當關心、愛護未成年學生,不得因家庭、身體、心理、學習能力等情況歧視學生”。該條款還重點規定了學校對家庭困難、身心有障礙、行為異常、學習有困難、留守未成年學生等弱勢未成年學生的關愛幫扶義務。

最后,新法對舊法規定的“不得加重學習負擔”有了更加明確的要求。如第三十三條規定“學校不得占用國家法定節假日、休息日及寒暑假期,組織義務教育階段的未成年學生集體補課,加重其學習負擔。幼兒園、校外培訓機構不得對學齡前未成年人進行小學課程教育”。

2. 學校構筑適宜學生發展的安全環境責任更加具體

首先,新法要求建立學校安全管理制度,完善安保設施、配備安保人員。如第三十五條規定“學校、幼兒園應當建立安全管理制度,對未成年人進行安全教育,完善安保設施、配備安保人員,保障未成年人在校、在園期間的人身和財產安全”。

其次,新法將學校安全保護的責任空間從校園延伸至校車,對使用校車的學校、幼兒園的安全管理制度要求予以明確。如第三十六條規定“使用校車的學校、幼兒園應當建立健全校車安全管理制度,配備安全管理人員,定期對校車進行安全檢查,對校車駕駛人進行安全教育,并向未成年人講解校車安全乘坐知識,培養未成年人校車安全事故應急處理技能”。

最后,新法對學生人身傷害事故處理程序更加明確,強化通知監護人義務。如第三十七條規定“未成年人在校內、園內或者本校、本園組織的校外、園外活動中發生人身傷害事故的,學校、幼兒園應當立即救護,妥善處理,及時通知未成年人的父母或者其他監護人,并向有關部門報告”。此外,從上述各條款的規定中還可以看出,學校構筑適宜學生發展的安全環境還包括對學生主體安全能力的培養,如開展安全教育、使學生掌握安全技能等。

3. 學校應對未成年學生保護痛點的責任更加強化

近年來,學生欺凌和未成年學生遭受性侵害事件成為社會關注的熱點,也是未成年學生保護的痛點。為此,新法第三十九條、四十條做了專門規定。如針對學生欺凌,第三十九條將《加強中小學生欺凌綜合治理方案》中提出的“教育為先、預防為主、保護為要和法治為基”原則上升到法律層面,為學生欺凌綜合防治工作提供了法律授權和義務規制,同時從預防到處理的全過程規定凸顯學校教育作為中心環節應當發揮主導作用。如當學生欺凌行為發生后,學校對未成年學生家長負有通知和必要的家庭教育指導義務,對公安機關和教育行政部門負有報告義務。更為重要的是,學校應當對相關未成年學生及時給予心理輔導、教育和引導,根據欺凌行為的性質和程度,對實施欺凌的未成年學生依法加強管教。此外,針對有關未成年學生的性侵害、性騷擾事件,新法第四十條從建立學校預防工作機制和開展學生性教育兩個方面設置內容,從校園環境和主體能力兩個維度保障未成年學生的人身權利。

4. 學校保障未成年學生發展權與教育法精神更加協調一致

未成年學生的發展權作為一項復合型權利,其規定旨在保障未成年學生的潛能能夠得到最大程度的發揮。[5]新法結合近年來教育發展的新要求,設置了相應的學校責任,更有利于將未成年學生的發展權推向實踐。

首先,明確了未成年學生的能力培養目標。如新法第二十五條要求學校全面貫徹國家教育方針,堅持立德樹人,注重培養未成年學生認知能力、合作能力、創新能力和實踐能力。

其次,五育并舉促進未成年學生全面發展。新法總則第一條明確了促進未成年人德智體美勞全面發展的立法目的,同時第三十一條規定“學校應當組織未成年學生參加與其年齡相適應的日常生活勞動、生產勞動和服務性勞動,幫助未成年學生掌握必要的勞動知識和技能,養成良好的勞動習慣”。

最后,引領未成年學生成為現代文明公民。如新法第三十二條規定“學校、幼兒園應當開展勤儉節約、反對浪費、珍惜糧食、文明飲食等宣傳教育活動,幫助未成年人樹立浪費可恥、節約為榮的意識,養成文明健康、綠色環保的生活習慣”。

三、實踐要求:綜合施策推動未成年人學校保護有效落地

基于上述《未成年人保護法》法理變遷與內容的修訂變化,建議學校從以下四個方面履行法定職責,開展具體工作,以實現對未成年學生的有效保護。

1. 變理念:將發展性保護融入學校教育教學活動

從《未成年人保護法》中新增和完善的有關規定中可以看出,學校教育應該從未成年人的發展著眼,踐行發展性保護理念,并將其融入學校教育教學活動。首先,以生命教育為核心,注重未成年學生心理健康教育。其次,以培養學生的認知能力、合作能力、創新能力、實踐能力為導向,注重知識傳授、技能培養、思維訓練和社會性發展的融通融合。最后,全面保障未成年學生受教育權,在日常教育中注重對家庭困難、身心障礙、行為異常、學習困難等弱勢學生的關愛幫扶。

2. 建制度:依據新法規定完善學校治理機制

狹義的學校保護是指學校對未成年學生的安全保障義務,其保障重心是未成年學生的人身安全。[6]新《未成年人保護法》對此項學校義務做了系統規定。學校應該以此為契機,從完善治理機制的角度建構學校制度。首先,通過規范學生行為和創建育人環境,雙向構建學校保護工作機制。其次,在防治學生欺凌和預防性侵害、性騷擾方面重點著力,并提供相關制度保障。最后,夯實學校安全保衛管理制度,健全完善崗位人員、重點空間、車輛、設備設施和危險品等管理制度,守護未成年學生生命安全底線。

3. 重培訓:將保護理念與方法轉化為師生行動

學校在重塑理念和構建制度后,應該以此次修法為契機,依據法律規定開展專題培訓,將未成年學生保護的理念和方法轉化為師生行動。首先,將未成年學生保護理念融入師德師風建設,明確未成年學生保護的教師義務。其次,圍繞教育懲戒、弱勢學生關愛輔導、學生欺凌防治、性教育等具體議題開展師生員工專題培訓,持續提高其科學應對能力。

4. 強合作:積極參與構建未成年學生保護網絡

未成年人保護是一項系統工程。新法第九條規定,縣級以上人民政府應當建立未成年人保護工作協調機制,由民政部門承擔協調機制具體工作。為此,學校應強化與家庭和政府的合作,通過積極作為參與構建未成年學生保護網絡。首先,加強家校合作,履行對未成年學生監護人的通知義務,妥善處理學生傷害事故和學生欺凌事件。其次,加強與政府職能部門的合作,在控輟保學、衛生保健以及依法處理學生欺凌和性侵害、性騷擾事件中,完善未成年學生權利侵害的救濟機制。

參考文獻:

[1][6] 姚建龍.論學校保護—以未成年人保護法學校保護章為重點[J].東方法學,2020(5):117-130.

[2] 勞凱聲.教育變遷中學校與學生關系的重構[J].教育研究,2019(7):4-15.

[3] 劉建軍.論“時代新人”的科學內涵[J].思想理論教育,2019(2):4-9.

[4] 黃振威.論兒童利益最大化原則在司法裁判中的適用—基于199份裁判文書的實證分析[J].法學適用,2019(24):58-69.

[5] 宋丁博男.論我國兒童發展權的法律保障[D].武漢:武漢大學,2018.

注釋:

① 本文系北京市教育科學“十三五”規劃2018年度優先關注課題“新時期依法治教的問題與對策研究”(課題編號:BECA18035)的階段性研究成果。