并置、敘述調控與多媒介合作

——漫畫中的時間表現

連旭

二維平面漫畫不只喚起人們的三維立體想象,還融入了四維時空中的時間維度。若要研究漫畫中的時間,我們不妨先審視學界對時間本身的研究。萊辛、康德和柏格森等學者的書寫都加深了人們對時間的理解,尤其是人們對時間和空間關系的認識。萊辛借助時間和空間的區別以提出詩畫異質說,指出文學是時間的藝術,繪畫是空間的藝術。康德則揭示時間和空間的聯系,在他看來,兩者都是感性直觀形式,時間是內感覺的形式,空間是外感覺的形式,空間需要通過時間和內部意識狀態而被感知,時間只有借助空間才能表現自己。柏格森提出“綿延”的概念,區分了科學時間和真實時間,前者是空間化的時間,后者則是與空間無關的、心靈的、活生生的時間。柏格森表示,人們傾向于“把時間投入空間,用有關廣度的字眼來表示綿延”(Bergson68)。生命時間是綿延的,不可分割不可計算,也沒有絕對的界限。柏格森雖然認為真實的、活的綿延時間是不能被空間化的,但他也指出在科學研究和認識過程中,將時間空間化的必要性。類似的討論不勝枚舉,可以看出,一般認為空間和時間的聯系非常緊密,空間往往承載或指向時間的流動。

在漫畫研究領域,威爾·艾斯納(Will Eisner)、斯科特·麥克勞德(Scott McCloud)、尼爾·科恩(Neil Cohn)等人都曾就漫畫中的時間作過研究。艾斯納認為漫畫中的框格“框住了時間”(framing time),不過,框格本身不是重點,有的漫畫并不畫框格卻也能完美地展現時間,真正制造時間幻覺的是框格內“符號、圖像和對話框的融合”(Eisner28)。斯科特·麥克勞德則認為在漫畫中我們“空間地感受時間”,并指出“在漫畫的世界中,時間和空間是一回事”(McCloud,Understanding

Comics

100)。麥克勞德還用具體例子說明框格、空白的長短等都可以用來控制時間流逝的多少與快慢。他對人腦知覺的“封閉性”(closure)功能作了解釋,指出漫畫中框格內的圖像原本是不動且單一的,但人腦的封閉功能卻將兩張靜止的圖像補完,想象出完整的動作,在框格中想象出了時間的流動(63)。尼爾·科恩更是借鑒喬姆斯基的轉換生成語法,來對漫畫作品中的時間進行組塊和細化分析。以上的研究都各自從若干方面探討了漫畫中的時間,也頗具啟發性。但是,這些研究傾向于探討單格和相鄰兩個框格之間的時間表現手法,一定程度上忽視了涉及更多框格的時間調控策略,也并未將近年來出現的嶄新漫畫形式納入考量。隨著有聲漫畫、網絡漫畫、增強現實漫畫等多媒介漫畫形式的出現,漫畫中的時間表現手法變得更為豐富。本文遵循敘事學和漫畫研究的相關傳統,對漫畫中的不同時間表現形式進行了梳理,揭示了漫畫語法在時間表現上的復雜與多樣,借此重思傳統美學討論中的書畫關系問題,并試圖借用文學敘事學的概念來為圖像敘事作品分析構筑框架。文章中涉及的時間主要包括故事時間、敘述時間以及閱讀時間。一、 單格中的時間: 并置與詩畫之辨再考

單格的漫畫其實可以看成美術學等學科經常研究的單幅繪畫。單幅繪畫可以表現時間么?萊辛指出雖然畫作可以表現時間,但其表現能力極為有限。萊辛在名作《拉奧孔》中集中探討了“畫與詩的界限”(該書副標題)問題。文學和繪畫之間的關系從古希臘古羅馬時期起就廣泛受到關注,西蒙尼德斯和賀拉斯都指出詩畫的相似之處,普魯塔克討論了兩者在模仿手段和主題方面的不同,亞里士多德則在《詩學》中既談及其共性又談及其相異之處。達·芬奇較為系統地分析了繪畫和文學的不同,并提出繪畫優于文學的觀點。德國啟蒙運動時期,萊比錫派和屈黎西派雖然彼此對立,但都擁護詩畫一致說,溫克爾曼更是系統闡釋了詩畫一致的觀點。在這一背景下,萊辛提出詩畫異質論,并借助時間和空間的概念來區分兩者。在萊辛看來,文學是時間的藝術,而繪畫則是空間的藝術:“在空間中并列的符號就只宜于表現那些全體或部分本來也是在空間中并列的事物,而在時間中先后承續的符號也就只宜于表現那些全體或部分本來也是在時間中先后承續的事物。”(Lessing82)需要說明的是,萊辛并非完全將時空割裂地分配給繪畫和文學,他也指出了二者的聯系: 雖然物體及其可見的屬性是繪畫特有的題材,時間上前后相繼的動作是文學特有的題材,但物體不僅在空間中存在,還在時間中存在。繪畫能通過物體,暗示性地模仿動作;動作依附于人或物,因此文字也能描繪物體及其屬性。在繪畫中,可以利用具有包孕性的頃刻(pregnant moment),暗示前后動作和伴隨的時間流淌。現在的漫畫研究學者也對萊辛的這一觀點表示支持,“單格圖像也能在時間和空間上展開,即使它只暗示了一個時刻,但讀者與圖像里身體的互動可能令其可以在時間上展開”(Kukkonen54)。早期報刊中常見的單幅漫畫就大量運用包孕性頃刻令讀者推測事情的前因后果。

但單格漫畫中時間的表現,絕不僅僅靠包孕性頃刻給讀者帶來的暗示。未來主義等現代和后現代先鋒實驗作品,用不同的空間位置暗示時間點的差異,以展現持續了一定時間的動作。受埃德沃德·邁布里奇(Eadweard Muybridge)運動照片或計時照片的影響,賈科莫·巴拉(Giacomo Balla)和馬塞爾·杜尚(Marcel Duchamp)等人都在繪畫中展現了完整的系列運動(參見巴拉《陽臺上奔跑的女孩》(Girl

Running

on

a

Balcony

)和杜尚《下樓梯的裸體女人,2號》(Nude

Descending

a

Staircase

,No

.2

))。同一張圖里,不同時間點中的主體形象被拼貼串聯至一個序列之上,通過并置實現了時間的空間化(spatialization)效果,將時間段濃縮進同一平面。漫畫中的類似運用則數不勝數。科恩將這種畫面中同一主體在不同位置出現的現象稱為“多態”(polymorphic)(Cohn39),卡廷稱之為“頻閃”(stroboscopic)圖像(Cutting1169)。這種技巧在舞蹈、運動或格斗類漫畫(如《灌籃高手》)中尤為多見。同一主體不同顯現之間相隔的時間可以很短,如在小狗追自己尾巴繞圈轉的漫畫單格里,運動軌跡上出現的每個小狗之間間隔甚至不到一秒;不同顯現之間相隔的時間也可以較長,如克里斯·韋爾(Chris Ware)就曾在《小樓春秋》(Building

Stories

)的一個單幅畫面中同時表現了剛來到小樓門口的女主人公和搬進公寓坐在房間地板上的女主人公。快速的多態和頻閃圖像,其實也就類似于快速運動造成的重影,這在攝影中也有大量運用。在有的漫畫中,會繪制簡化后的運動重影,其極端的簡化形式就是運動速度效果線和運動條紋效果(streaking)。其實,單格漫畫不僅能將不同時間的同一主體并置,還能將不同時間的不同主體壓縮在一起,更何況,漫畫中的文字對話本身就必然伴隨著時間的流逝。麥克勞德在著名的《理解漫畫》(Understanding

Comics

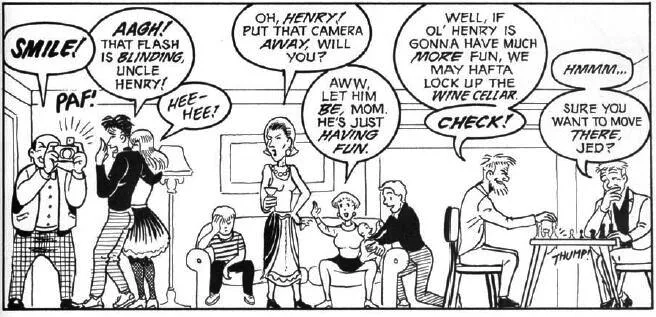

)一書中,曾舉例說明同一格內的時間流淌問題(見圖1)。如圖,其中每個人的行為很明顯并不發生在同一瞬間。空間上偏左的時間點要早于偏右的時間點。亨利照相,被照者旋即表示不滿,接著,舉著酒杯的女子讓亨利把照相機拿開,然后,坐在沙發上的女兒讓母親不要管亨利,再然后,下棋的人也跟著女兒的話發起評論。讀者在看完人物動作、讀完每個對話氣泡后,憑經驗和常識在腦內勾畫出時間線,將人物的對話和行動聯系起來,通過封閉性知覺來重塑圖中的時間演進序列。氣泡框內的對話也不可能在一瞬間言說完成,因為聲音是在時間中延續和生長的。空間上的距離暗示著時間上的差異,漫畫中的時間序列通過空間并置而在單幅作品中表現出來。不過,漫畫當然也是可以表現一瞬的時間點的,但那是有條件的,其中不能包含對話因素的參與。

圖1 (McCloud, Understanding Comics95)

此外,單格漫畫中還常常能看到暗示時間流逝的符號。漫畫不是純寫實的,漫畫總是現實的抽象與模仿,畫面中總有大量的符號存在。如漫畫中最常見的運動效果線,展現了運動的軌跡,因而也就展現了相應的運動時間段。運動效果線的使用歷史相當悠久,伊恩·戈登曾在專著中指出,早在1927年2月24日的漫畫中,克羅斯比(Crosby)就曾用運動線展現棒球打破玻璃窗的軌跡(Gordon17)。發抖符號、表現氣味的曲線、表現人唱歌時用的音符等,也都是暗含著時間段的符號(前兩種其實可以看成運動速度效果線的衍生形式)。不過,漫畫作為一個雙軌媒介,在表現時間方面最主要的符號是文字。艾斯納和麥克勞德都曾表示文字就像抽象畫,本身就是一種符號。文字不僅能規定框格中事件發生的時間點(如“3天后”“12月5號”等指示),還能表現一段持續時間的流逝。對話框(speech bubble/dialogue balloon)文字、說明框文字(caption)、擬聲詞/聲效(onomatopoeia/sound effects)、不加框的獨立文字(經常用于表現人物的內心獨白)等都有這種功能,因為說話和思考等行為都需要耗費時間。不過,并非所有漫畫中的文字符號都暗示時間流逝,如說明框中的描寫文字和敘述者評論就不是。

萊辛認為繪畫可以通過包孕性頃刻暗示時間流逝,這沒有問題;但繪畫還能展現完整的運動,將不同的時刻(這些時刻可能是連續的,造成運動感;也可能是分離甚遠的)拼貼在一起。他認為“繪畫由于所用的符號或摹仿媒介只能在空間中配合,就必然要完全拋開時間,所以持續的動作,正因為它是持續的,就不能成為繪畫的題材。繪畫只能滿足于在空間中并列的動作或是單純的物體,這些物體可以用姿態去暗示某一種動作”(Lessing82)。萊辛的觀點顯然沒有將并置和拼貼等時間表現手法考慮在內。從以上分析可以看出通過時空視角論證詩畫異質存在的問題,繪畫也具有豐富的時間表現潛能。萊辛的詩畫異質說為美學討論作出了積極的貢獻,但隨著文學、藝術的發展,學者需要重審詩畫之間的關系,結合新的作品和技巧來分析兩者之間的相似和區別。

二、 多格中的時間: 從文學敘述到漫畫敘述

多格漫畫比單格漫畫蘊含了更多的可能,其表現時間的手法也更加復雜。艾斯納、麥克勞德等漫畫研究者對多格間的時間表現有過一些探討,但其討論多集中在兩個相鄰框格之間的時間流逝方面,鮮少談及更多框格間的關系和更為復雜的時間表現手法。為了彌補該不足,在這一部分中,我借助文學敘事學的相關概念來分析多格中的時間表現。經典敘事學的概念和框架已發展得較為完善,但其研究對象主要集中在文學文本方面。圖像與文字作為表意符號系統具有諸多相似之處,因此,不妨借助文學敘事學的豐富成果,來考察圖像敘述及漫畫敘述的相關問題。

知覺封閉性令框格之內靜止的姿勢動作動態化,想象補完了完整的時間過程。麥克勞德曾舉過一個經典的例子來證明知覺封閉性能夠補完框格間未繪制的空白內容: 第一個框格里一個男子被另一個持斧男子追殺,第二個框格里夜幕中傳來驚叫聲。麥克勞德表示雖然斧子落下的鏡頭沒有被繪制出,但讀者不難理解和想象這一過程,幫助讀者補完相鄰框格間缺失場景的能力就是知覺的封閉性。他還戲謔地評論說每一個讀者都參與了謀殺,因為真正讓斧子落下的是讀者的知覺封閉想象(Understanding

Comics

68)。麥克勞德概括了兩個相鄰框格之間的關系種類: 1.時間-時間過渡(Moment to Moment);2.動作-動作過渡(Action to Action);3.對象-對象過渡(Subject to Subject);4.場景-場景過渡(Scene to Scene);5.視角-視角過渡(Aspect to Aspect);6.無關聯過渡(Non Sequitur)(74)。這六種過渡方式中的頭兩種顯然都有明顯的時間性。第三種和第四種過渡其實也可以蘊含時間的變化,但也可以是同時的。最后兩種則無明顯的時間變化。第五種視角到視角的過渡實際上與文學中的描述很像,在這里故事時間為零。西摩·查特曼在《術語評論》一書中區別和分析了三種不同的文本類型: 敘述(narrative)、描寫(description)和論證(argument)。他強調這里的“文本”指的是時間上控制讀者理解的交流媒介,其中不包括繪畫(Chatman7)。而漫畫是文字和圖像結合的藝術,描述和論證在漫畫里很常見,在這些段落里,時間并未流淌。因此,本文在討論漫畫中時間表達策略的同時,并不認為時間在漫畫中是無處不在的。在產品解說漫畫等非敘述性作品和敘述性漫畫中的非敘述段落中,我們聽不到滴答的鐘表聲。亂時(anachrony)的運用讓漫畫的時間線變化更加復雜。亂時指的是“事件發生順序與敘述順序不一致”(Prince,A

Dictionary

5)。亂時主要包括倒敘(analepsis)和預敘(prolepsis)兩種。倒敘在漫畫中很常見,是回憶的標準形式(如《遺產》《鼠族》《守望者》等),還可以用來制造懸念(如《天人唐草》《建筑師》《V字仇殺隊》等)。有的漫畫家會用不同的顏色或畫風來區分現在和過去,有的則更進一步,在描繪不同過去時段甚至不同主體經歷時會分別選用不同的顏色或畫風,這種策略將無形的時間用可見的視覺區別加以分段。布萊恩·塔爾博特在與妻子瑪麗·塔爾博特合作的《爸爸眼中的女兒》中,就用彩色、黑褐色和藍色調子來區分現在、瑪麗的過去和露西亞的過去這三個不同的時間段。預敘在漫畫中相對較少。《美生中國人》(American

Born

Chinese

)中的預述橋段非常獨特。作品分為三條交替敘述的主線。第一條是美猴王大鬧天宮,第二條是華裔男孩王謹的校園經歷,第三條是白人男孩丹尼的中國親戚欽西來美國看丹尼,而丹尼因此而覺得羞恥的故事。三條主線最后連為一體,原來第二條線中的王謹在人際交往中受挫,希望自己變成另外一個樣子,結果變身成為白人丹尼(這種變身是一種隱喻),而親戚欽西其實是美猴王造訪人間的化身。第三條主線在時間上晚于第二條主線,但預敘的使用制造了懸念和最后真相大白時的沖擊感。有人把預言、預知夢等看成預敘的例子,但是這些預知信息是與故事本身相連的,而不是敘述層面的東西。霍斯特科特曾在一篇探討視角的文章中,提到過《我在伊朗長大》(Persepolis

)中的一個特殊的預敘例子。昏君離開伊朗后,莎塔碧一家討論著未來的局勢,父母表示惡魔終于走了,一家人可以享受自由了(Satrapi43)。但是這一畫框卻被一個蛇形的惡魔所包圍,象征著危機重重,苦難即將到來;而從后文我們知道惡魔并沒有離開,很快國內迫害和追殺又會卷土重來,更為悲慘的是,薩達姆統治下的伊拉克不久就會攻打伊朗。霍斯特克特指出惡魔-蛇的形象來自《圣經》,是一種預述未來悲慘經歷的象征(Horstkotte Pedri338)。漫畫中描繪的內容不一定都是寫實性的,有很多漫畫以裝飾性和象征性的內容取勝,而象征等非寫實圖像可以起到敘述調節的作用,可以指向過去,也可以指向未來。也就是說,這些圖像可以是指涉過去的象征,或是預示未來走向的符號。除了時序,漫畫也可以通過敘述速度(節奏/時距)來表現豐富的時間性。熱拉爾·熱奈特(Gerard Genette)有關敘述速度方面的理論是基于《追憶似水年華》這樣的文學文本提出的,在批評界被廣泛地用于文學分析,但其大多數時候在漫畫研究中也同樣適用。熱奈特認為速度的標準形式有四種: 1.停頓(pause): NT=n, ST=0;2.場景(scene): NT=ST;3.概要(summary): NTNarratology

56)。茱莉婭·朗德(Julia Round)在探討敘述速度問題時,表示支持克里斯廷·布魯克-羅斯(Christine Brooke-Rose)的相關分類: 1.停頓(pause): NT=n, ST=0;2.場景(scene): NT>ST;3.對話(dialogue): NT=ST;4.概要(summary): NTFavorite

Thing

Is

Monsters

)就是以女孩涂鴉筆記的形式創作的,其中穿插著大量的議論和描寫,這些頁面中的故事時間是停滯的。場景敘述節奏的采用有助于增強內容的感染力和讀者的代入感。概要段落在漫畫中很常見,尤其是在介紹人物時,往往幾句話就可概括某個角色的若干年人生。如著名漫畫《鼠族》(Maus

)就常常用幾格甚至一格來概括出某個猶太人被害死亡的悲劇,令讀者驚詫于人類生命的脆弱和法西斯的殘暴。省略的使用可以避免流水賬式的枯燥敘述,也可以用來避免描繪涉及性和暴力等不適宜公開的內容。山岸涼子的短篇漫畫《緘默之底》(“緘黙の底”)中,有關亂倫猥褻的具體描寫就被省略了。漫畫中的拉伸段落其實可以參考電影中的慢速特效,《黑客帝國》中的子彈橋段其實在漫畫中也是可以做到的。很多運動漫畫(如《灌籃高手》)經常將比賽的最后幾秒拉伸敘述,所有運動員的動作都似乎被慢速分解,以此將關鍵時刻的緊張氣氛以及懸念感延長。一個經典的例子是法國漫畫家馬克-安托萬·馬修(Marc-Antoine Mathieu)的作品《3秒》(3

Secondes

),其中作者使用了72頁603個框格來表現發生在3秒鐘之間的事件。需要注意的是,有的漫畫作品采用電影《梟河橋記事》(An

Occurrence

at

Owl

Creek

Bridge

)那樣的手法,在短暫的時間內穿插了長時段的超現實描寫或回憶描寫,如《水下焊工》(The

Underwater

Welder

)中,杰克在水下撿到表的一瞬間,經歷了妻子出走、重訪過去的魔幻經歷。但嚴格來說這種手法并不表明作品采用了拉伸節奏。《梟河橋記事》的確拉伸了敘述,死刑犯被處決前迅速閃過的幻想被拉伸了;但《水下焊工》中杰克的一瞬間經歷,是一種魔幻的時間穿梭,埋藏在海底的鐘表似乎具有神秘的魔法,能聯系過去和未來。在判斷漫畫內容是否是拉伸段落時,一定要根據實際情況注意區分,很多涉及魔法、魔幻、科幻等的漫畫包含時間穿梭成分,容易被誤認為是拉伸,但事實上這種穿梭完全發生在故事層面,并不涉及敘述層面,因而不屬于描述故事時間和敘述時間關系的拉伸范疇。此外,不少漫畫都涉及平行世界的問題。在分析這些作品中的時間表現時,應注意給每個平行世界設立分別的故事時間線,并意識到平行世界間的穿梭問題同樣發生在故事而非敘述層面。值得注意的是,有關時光穿梭及平行世界的探討在文學敘述研究中極為少見,部分是由于含有這些元素的作品屬于魔幻或科幻等文類,而這些文類在文學正典的篩選過程中往往被邊緣化,很少成為學術批評圈的研究對象;與之不同,相關內容在漫畫中則是經常被描繪的對象,屬于主流漫畫元素,因此,研究漫畫敘述時有必要重點考察這些內容,并根據需要提出原創概念和理論框架對其進行分析;文學敘述研究也應拓展其考察文本,囊括更多種類和風格的作品,以完善經典敘事學的成果。理查德·麥奎爾(Richard McGuire)的《這里》(Here

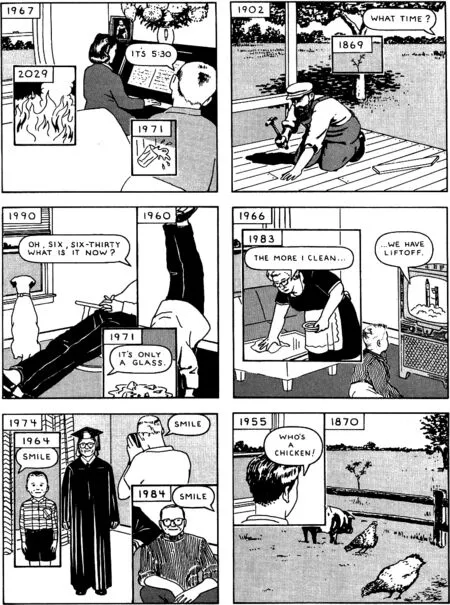

)可能是最能體現漫畫中空間化時間的例子。《這里》本來是1989年麥奎爾發表的6頁短篇漫畫,但后來他又將這一短篇擴張成一本全彩書籍,此書獲獎無數,并已出版中譯本。該作品的形式極具獨創性: 麥奎爾繪制了某個特定地點從史前到當代人類社會時期的風云變幻,實際上用空間聯系了成千上萬年的時間。麥奎爾打亂了時序,用拼貼的方式,將不同時期發生的事情并置在同一平面上,不同的框格就像是時間穿梭機一樣,隔開了不同的時期。框格上方貼有時間標簽,注明該框格描述內容發生的具體年份。讀者需要在閱讀過程中將碎片化的事件聯系起來,還原時間線,以完成整個故事拼圖的拼貼。麥奎爾還發掘出這種高度形式化風格的內容傳達潛力,使作品不是為了形式而形式: 他著力在并置的不同時間框格中建立某種聯系或對比,這往往能前置世界的滄桑變幻和人類情感及生活的普遍性與偉大。克里斯托弗·羅將麥奎爾不同時間框格之間的聯系稱為“跨時間聯系”(trans-temporal associations)(Rowe365)。如圖2中,1971年的水和2029年的火形成對比;1869年的小樹苗框格被嵌入1902年的大樹框格,1964年的小孩、1974年的畢業生和1984年的中年男子被并置,讀者的封閉知覺會自動建立起其間的聯系,在腦內補完樹和人的成長過程;這種聯系還可以建立在一詞多義的文字游戲上,如最后一格中的“chicken”一詞,在1955年男子的原話中指的是膽小鬼,但麥奎爾卻將其與1870年的農場與雞并置,產生了一種幽默詼諧的趣味。著名經典敘事學理論家熱奈特曾在分析《追憶似水年華》時,將“由空間、主題或其他近似關系左右的”亂時群稱為“集敘(集合現象)”(syllepsis)(熱奈特52)。《這里》中的拼貼形式其實就是漫畫中的集敘。麥奎爾開創的“拼貼時間”漫畫形式頗具發展潛力,如在偵探類作品中運用這種形式的話,可以將解密的線索隱藏在作品開頭,而讀者要讀到結尾才能建立起聯系和時間線,從而發現早已瀏覽過卻沒有注意到的關鍵線索。

圖2 (McGuire71)

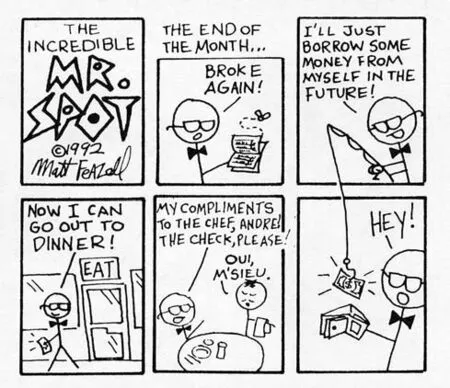

拼貼、并置時間的形式充分利用了漫畫框格的優勢。麥奎爾在每個框格上方貼上了具體的時間標簽。這讓人不禁想問: 如果去掉時間標簽,這種形式還有效么?或者說,讀者還能夠辨識和理解作品想要傳達的意思么?答案是肯定的,但前提是不同時間段的畫風、人物、顏色的區別較為明顯,或存在容易辨識的時間指示符號,以給讀者切割時間的線索;不過,去掉具體時間標簽后,不同時間段的前后順序往往變得模糊(但也有例外),讀者只能察覺其時間的不同,卻不能察覺時間軌跡的具體序列。其實,這種類型的漫畫體現出的是羅伯-格里耶的《嫉妒》和普魯斯特的《追憶似水年華》中出現的“無時性結構”(achronic structure)(熱奈特51)。這一術語來自熱奈特,用以形容時間段不確定,和相關事件“沒有任何時間參照”、“無法依據周圍的事件確定其時間”的結構(50)。在麥奎爾的全彩書籍《這里》中,大多數時候不同框格間的用色和人物區別較為明顯,即使去掉時間標簽,這些框格處于不同時間段的事實一般情況下還是能被讀者辨識出來。然而有的時候,這種區別不甚明顯,這時如果去掉時間標簽,就會造成閱讀困難和混亂。克里斯·韋爾曾在《吉米·科瑞根》(Jimmy

Corrigan

)一書中的個別地方實驗過這種去標簽的時間拼貼并置,不過他并未整本書都采用這一形式。雖然目前相關作品還很少,但這種形式無疑會被不斷模仿、發展和革新。米克·巴爾在討論無時性的時候,曾表示在很多時候采用無時性結構、用“空間關系代替時間關系”的普魯斯特作品,具有“視覺化”的特點(Bal98)。從某種意義上來說,麥奎爾的《這里》就是漫畫版的《追憶似水年華》(不過《這里》并不是無時性的),整個作品是對空間、時間及其關系的實驗。麥奎爾的作品用空間并置拼貼時間,而下面這則幽默故事說明從某些方面來看,在漫畫中,空間較之時間具有優先性和基礎性。麥克勞德、布拉德霍夫特等漫畫研究者都曾提到過馬特·費澤爾(Matt Feazell)的這個作品(圖3)。點先生說他缺錢,打算向未來借錢,就用釣魚竿從正下方的框格內的錢包里釣出了錢,然后他去餐廳消費,要付賬時,驚訝地發現自己錢包里的錢被釣走了,原來剛才從未來釣的是此時付賬用的錢。費澤爾機智地利用了框格和閱讀順序(從左至右,從上至下),設計出這個非現實情節,揭露了漫畫空間和時間的虛構性,更為重要的是,揭示出漫畫中不同時間框格在空間上的并置特點。從未來釣錢之所以在漫畫中成為可能而在現實中不可能,是因為現實中不同時間下的空間是無法彼此觸碰、不可能并置的。而漫畫卻穿越和打破了這種隔閡。

圖3 The Incredible Mr. Spot,作者馬特·費澤爾(Bredehoft874)

克里斯·韋爾的《吉米·科瑞根》也是一部在形式上具有開創意義的作品。書中有一些挖剪圖案(cutout)可以被剪下來折成立體模型。有學者在討論韋爾的作品時,指出從挖剪圖案的操作說明來看,其中一個西洋鏡(zoetrope)挖剪圖案是主人公科瑞根在飛機上做的東西,讀者在制作西洋鏡模型時,實際上“從事了與吉米相同的活動”(Bredehoft870),平面世界和真實世界相互重合,故事時間和讀者的真實體驗時間有了交集。然而令人遺憾的是,當我重讀《吉米·科瑞根》,找到相關模型段落后,發現實際上書中沒有段落可以表明科瑞根在飛機上制作過這個模型,上述學者的論斷只是一種猜想。從《吉米·科瑞根》及韋爾后來的《小樓春秋》來看,其挖剪圖案往往只是主題相關的插入成分,本身不在故事中占有空間。但這位學者的猜測是具有啟發意義的,指出了一條可能的路徑,讓讀者能以實際手工操作等形式體驗平面故事的進程,希望將來有創作者可以將這種猜測變成現實。實際上,當我們在作品中看到人物在讀信,而信件又被完整呈現在書頁上時,我們就仿佛與讀信者從事了同一活動,故事世界和真實世界就產生出交集。下一步要做的,是增強這種交集中讀者的操作性,而多媒介合作給這種實驗帶來了契機。

三、 媒介革新下的漫畫時間

在這個媒介革新和融合的時代,漫畫也在尋求著跨媒介合作;新的技術和平臺逐漸涌現,進一步促進了漫畫形式的發展。近年來,將漫畫和音樂,甚至是現場演奏會相結合的嘗試值得研究者的關注。2010年,首屆澳大利亞圖像節在悉尼歌劇院舉辦,其中根據陳志勇(Shaun Tan)的著名圖像小說《抵岸》(The

Arrival

)改編的表演大獲成功,《抵岸》幻燈片被配上本·沃爾什(Ben Walsh)編寫的曲子,再由地下交響樂隊的音樂家現場演奏配樂。作曲人菲利普·約翰斯頓(Phillip Johnston)和漫畫家阿特·斯皮格曼(Art Spiegelman)合作,完成了“無字!”(Wordless

!)項目,將十二個無字漫畫做成幻燈片,并配上了音樂。約翰斯頓在談及這次合作時表示,阿特·斯皮格曼認為漫畫將時間變成空間,而他覺得“音樂將空間變成時間”(Johnston108)。將音樂加入漫畫,豐富了漫畫中時間的表現方式。讀者閱讀傳統漫畫時,自己調控著閱讀的速度,靠常識和上下文估算著漫畫中每個框格內事件的具體發生速度,但這種估算是不可能精確和統一的。音樂漫畫的出現,在很大程度上規定了故事內容和感知內容的速度,每一部分音樂配合著相應框格中的動作、情緒等,其時長都在音樂創作時被確定了。而也正是因為傳統漫畫中框格時間進程的不確定需要在配樂時被確定下來,音樂漫畫的配樂本身需要創作者加入自己的詮釋,有時候這種確定時距的嘗試是困難的。音樂漫畫改變了故事敘述時間和閱讀時間,但特意將音樂加入漫畫有何作用呢?首先,音樂加強了特定段落的氛圍,善于表現緊張、恐懼、浪漫、歡快等情感;其次,按約翰斯頓的說法,音樂漫畫這樣的形式讓“閱讀書籍的體驗變得公開、令與觀眾分享‘真實’時間變得可能”(Johnston97)。動態漫畫的出現也改變著漫畫讀者在閱讀過程中的時間體驗。動態漫畫這個詞有狹義和廣義兩種意思。狹義的動態漫畫指的是英文中所說的“motion comics”,即一種從漫畫改編過來的動畫作品,其中保留了很多原先漫畫框格中的圖像和對話。早期的相關作品包括2001年的《折翼圣使》(Broken

Saints

)和2005年的《電鋸驚魂: 重生》(Saw

:Rebirth

)系列,但最早產生了較大影響力的動態漫畫是2008年華納兄弟公司出品的《蝙蝠俠新冒險: 瘋狂的愛》(Batman

Adventures

:Mad

Love

)以及《守望者: 動態漫畫》(Watchmen

:Motion

Comics

),后者也是最早正式提出“動態漫畫”這一術語的作品。這種動畫雖然保留了漫畫特征甚至是部分框格結構,但原先讀者主動調節閱讀時間和節奏的過程變得被動,在很大程度上損害了閱讀漫畫時特有的時間體驗和掌控感,每個事件的發生時間被影音嚴格限定,剝奪了讀者的想象力和理解力的介入,使得主動的“讀”變成了被動的“看”。正是出于這一原因,這種介于漫畫和動畫之間的形式受眾較少,相關作品也不多。在國內,一般提及動態漫畫時,指的是其廣義上的含義,即加了動態效果或動畫效果的網絡漫畫(webcomics),包括增加了游戲元素的互動漫畫(interactive comics)。網絡漫畫拓展了漫畫中時間體驗的層次和范圍。數字屏幕令畫面可以無限拓展,麥克勞德將其稱為“無限畫布”(infinite canvas)(McCloud,Reinventing

Comics

222)。這種不計成本的網絡漫畫空間使得很多網絡漫畫家可以在兩個框格間大量留白,留白的多少暗示了其間時間流逝的多少。這類操作在條漫創作中尤其流行,已成為基本技法。一些實驗性質的網絡漫畫挑戰著傳統漫畫的時間和空間結構。在麥克勞德的《小狗思考宇宙熱寂》(“Pup

”Ponders

the

Heat

Death

of

the

Universe

)和捷克漫畫《穆拉特》(Murat

)等實驗作品中,漫畫的結尾又回到漫畫的開頭頁面,時間的開端和結尾被無縫連接到一起,呈現無限循環的結構,這是在傳統媒介中很難做到的效果。此外,與音樂漫畫相關的網絡漫畫是指現在常見的有聲漫畫。有的有聲漫畫是單純的配樂,而有的是由一個人朗讀所有對話框和敘述框中的內容,還有的是由不同的人分別朗讀不同角色的對話和敘述段落。有的有聲漫畫是翻頁時自動發聲,有的則是點擊框格或元素后才能發聲,兩種方式對閱讀時間的調控程度是不一樣的,讀者在閱讀后一種漫畫時有更多的自主權。在時間表現方面,網絡漫畫最為革新之處,是允許讀者自由選擇時間線和閱讀順序,這種漫畫被丹尼爾·墨林·古德布雷(Daniel Merlin Goodbrey)稱為“超級漫畫”(hypercomics)。包括古德布雷在內的諸多網絡漫畫家在作品中設計多條故事線,讀者可以任選一條開始閱讀,如《永遠別射擊時間路徑》(Never

Shoot

the

Chronopath

)和《監獄: 與怪人作戰》(Cells

:War

on

Weird

);不同故事線的選擇打亂了話語時間,有時這一過程不影響故事本身,但有時不同的選擇則會導致不同的結尾。作品成為繁雜時間線交織的網格,選擇了某條時間線后,故事就塌縮為某個固定的可能。古德布雷曾專門撰文探討數字漫畫帶來的嶄新可能,其中就涉及了“超級漫畫”的“多線技巧”(multicursal medium)(Goodbrey190)。古德布雷甚至還將漫畫改成游戲的形式。在其作品《空白的王國》(The

Empty

Kingdom

)中,讀者可以選擇進入上下左右四個方向中的任意一個率先進行閱讀和探索,每點擊一下鼠標就前進一個框格,有的框格內埋藏著可以收集的物件。讀者自行決定在框格內停留的時間和前進的速度。讀者不再像原先那樣依照作者制定的單一時間線進行閱讀,而是有了更多的自主性和控制權。而在《同時: 互動漫畫書》(Meanwhile

:An

Interactive

Comic

Book

)這樣的游戲作品中,由于選擇節點繁多,再加上時空穿梭機這種設定的加入,時間線極為復雜;不同的路徑中,同一事件往往被嵌入不同的時間點,從而生發出不同的意義。另一個值得關注的領域是虛擬現實漫畫(virtual reality comic,簡稱VR comic)和增強現實漫畫(augmented reality comic,簡稱AR comic)。第一部VR漫畫是2016年上架的《磁》(Magnetique

),其他的知名VR漫畫作品包括《婚戒物語》(Tales

of

Wedding

Rings

VR

)和《方向》(S

.E

.N

.S

,改編自馬克-安托萬·馬修的同名漫畫)等。VR漫畫增強了觀看者和作品之間的互動,觀看者在VR設備的幫助下,可以融入虛擬漫畫世界,調整和選擇觀察角度,發出動作,執行任務,并與角色進行交流。這種互動使得傳統媒介中分離的讀者經驗時間和故事時間合二為一,令漫畫時間體驗的實時性特點更加突出。和虛擬現實漫畫一樣,增強現實漫畫也強化了讀者的共時體驗。目前已有較多漫畫采用了AR技術,如《現代波萊克西斯》(Modern

Polaxis

)、《普利亞的女性之力》(Priya

’s

Shakti

)、《記憶捕捉者》(Memory

Catcher

)。增強現實技術將虛擬信息疊加在真實世界中,讀者通過使用應用軟件,可以在屏幕上看到紙書上無法獲取的漫畫內容,并融入交互功能,使得故事和現實之間的屏障被打碎。紙質漫畫書上看似普通的內容,通過AR程序則會顯現出豐富的隱藏信息,有時這些信息是人物、物品介紹,類似于故事時間為0的描述部分,但有時這些信息涉及人物的行為、話語,甚至有關過去的回憶,拓展了故事時間和敘述層次。很多內容和3D立體效果、動畫動態效果有關,而動態效果讓讀者有一種事件正在發生或共時的感覺,即使該事件在故事中被標明為過去事件時也是如此。此外,虛擬現實漫畫和增強現實漫畫的發展趨勢都是增強讀者的互動性和操作參與度,讀者可以調控敘事節奏,并和閱讀超級漫畫時一樣選擇不同的故事線,從而獲得不同的時間體驗,只不過相關互動功能會更加強大,物體更加立體,現實感和共時感也顯著增強。從上述介紹來看,在時間呈現和體驗方面,漫畫的多媒介發展顯現出以下幾個趨勢和特點:

第一,共時體驗增強。無論是音樂、動畫元素的融入,還是在虛擬現實和增強現實方面的探索,都有助于提高展現(showing)的逼真性,令讀者更有身臨其境之感,故事事件似乎實時發生,虛擬和現實的邊界變得模糊。即使是在回憶的橋段中,過去發生事件的展現方式也給人親歷感,場景敘事節奏(NT=ST)被大量使用。事實上,共時體驗是虛構作品的常見特征,文學批評領域中已有不少相關討論。在一篇名為《詩歌的無時性》(“The Timelessness of Poetry”)的文章中,漢伯格指出虛構作品中的過去時和日常人們使用的過去時不同,其指示時間流逝的功能較弱,更主要的功能是表現內容的虛構性。讀者閱讀虛構作品時所感到的時間流逝往往來自內容而非時態,“過去時失去了它的功能和‘過去’的意思”(Hamburger92)。讀者感受虛構作品中采用過去時敘述的事件,和感受采用現在時敘述的事件沒有什么不同。而在上述跨媒介漫畫中,這種共時體驗進一步被增強,閱讀的經驗時間和被述時間產生了強烈的重疊感。電影中這種共時體驗的特征尤為明顯,因此,結合了諸多動畫效果的跨媒介漫畫擁有更強的共時體驗是必然的。

第二,讀者對時間線和故事時間的操控力增強。這主要是因為網絡漫畫給予了讀者更多的互動可能,讀者在不同節點的不同選擇決定了自己會經歷何種故事線,從而生成不同的故事以及故事時間。這種選擇和互動讓網絡漫畫和游戲之間的界限變得模糊,《空白的王國》《同時: 互動漫畫書》等作品既是漫畫,也是游戲。瑪麗-勞爾·瑞安(Marie-Laure Ryan)曾在《故事的變身》一書中總結數字系統的主要屬性,并認為其中對敘事和文本性來說最重要的屬性是“互動與反應性質”,即“計算機能夠接受有意或無意的用戶輸入,并相應調整自己的行為”(94)。這種互動與反應特質也已成為網絡漫畫的主要發展趨勢,體現在時間方面就是讀者對時間線的選擇和操控能力。這種互動承載于網絡無限畫布和屏幕無限變化的能力之上,在傳統媒介上則難以開展(一些傳統媒介上的靜態漫畫也可以展現簡單的多條故事線以供讀者選擇,但受其頁面限制,互動性較弱且較為單調)。

第三,在一些形式中,某個特定事件的時間被限定,讀者對敘事節奏的自主理解受到削弱。聲音、動感效果等元素雖然增加了漫畫的逼真感,但同時也或多或少地限定了讀者閱讀某個事件的時間,例如,在自動播放對話框內文字的有聲漫畫中,讀者需要按照音頻播放的速度進行閱讀;在閱讀具有動態效果的框格時也是如此,閱讀時間一般等同于框格內動態效果播放一次的時間。狹義上的動態漫畫之所以未成氣候,其中一個原因就是其完全規定了每個事件的發生時間,實質上成為了保有部分漫畫元素的動畫作品,讀者無法自主理解故事的發生節奏。因此,如何平衡逼真感和閱讀自主性這兩個影響讀者漫畫體驗的重要元素,成為新媒介漫畫發展中的一大問題。

綜上,漫畫中表現時間、處理時間的方式是多樣的,許多具有實驗精神的漫畫創作者在作品中探索著漫畫中的時間表達以及漫畫中時間和空間的關系問題。從單格的空間化并置拼貼,到涉及時序、節奏等的多格敘述調控手段,再到多媒介合作和新技術發展中出現的新手法和新技巧,漫畫中的時間表現不斷顛覆著自身的傳統,并影響著讀者的閱讀體驗。對這些表現方式的探索不僅有助于我們加深對漫畫這一藝術形式的理解,也有助于創作者們有意識地進行新的探索和突破。

注釋[Notes]

① 《敘述學詞典》中譯本里對應這一詞條的翻譯是“時間誤置”,《敘事話語》中譯本對應的譯名是“時間倒錯”,個人覺得其中的“誤”和“錯”暗示亂序是一種失誤和錯誤,不能恰當地表現這一時間策略的藝術性和積極創造性,因而沒有采用這些譯名。

② NT=narrative time,敘述時間;ST=story time,故事時間。分別對應原書中的法文縮寫TR和TH。

③ 除了平衡逼真感和閱讀自主性的問題外,新媒介漫畫發展的另一個挑戰是媒介之間界限的模糊性問題,漫畫這一媒介的傳統定義受到挑戰。《同時: 互動漫畫書》這樣介于漫畫和游戲之間的作品難以歸類,漫畫和游戲的界限變得極為模糊,尤其是互動性發展到何種程度時漫畫變為游戲這個問題難以解決。狹義上的動態漫畫這一術語也引人質疑。動態漫畫在呈現形式上幾乎與動畫無異,再加上如今不少動畫作品如《蝙蝠俠: 平行宇宙》(Spider

-Man

:Into

the

Spider

-Verse

)也采用了框格等漫畫元素,動態漫畫和動畫之間的差異難以區分。在《抵岸》等漫畫搭配現場演奏的形式中,漫畫有時會有淪為背景幻燈片和配角的危險。如何在新媒介、跨媒介探索的過程中保持漫畫的特點和優點,以及在這種探索中如何重新審視和定義漫畫本身,成為從業者和研究者需要解決的問題。引用作品[Works Cited]

Bal, Mieke.Narratology

:Introduction

to

the

Theory

of

Narrative

. Toronto: University of Toronto Press, 2009.亨利·柏格森: 《時間與自由意志》,吳士棟譯。北京: 商務印書館,1989年。

[Bergson, Henri.Time

and

Free

Will

. Trans. Wu Shidong. Beijing: The Commercial Press, 1989.]Bredehoft, Thomas. “Comics Architecture, Multidimensionality, and Time: Chris Ware’sJimmy

Corrigan

:The

Smartest

Kid

on

Earth

.”MFS

:Modern

Fiction

Studies

4(2006): 869-890.Brooke-Rose, Christine.A

Rhetoric

of

the

Unreal

:Studies

in

Narrative

and

Structure

,Especially

of

the

Fantastic

. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.Chatman, Seymour Benjamin.Coming

to

Terms

:The

Rhetoric

of

Narrative

in

Fiction

and

Film

. Ithaca: Cornell University Press, 1990.Cohn, Neil. “A Visual Lexicon.”Public

Journal

of

Semiotics

1(2007): 35-56.Cutting, James. “Representing Motion in a Static Image: Constraints and Parallels in Art, Science, and Popular Culture.”Perception

10(2002): 1165-1193.Eisner, Will.Comics

and

Sequential

Art

. Tamarac: Poorhouse Press, 1985.熱拉爾·熱奈特: 《敘事話語;新敘事話語》,王文融譯。北京: 中國社會科學出版社,1990年。

[Genette, Gerard.Narrative

Discourse

and

Narrative

Discourse

Revisited

. Trans. Wang Wenrong. Beijing: China Social Sciences Press, 1990.]Goodbrey, Daniel Merlin. “Digital Comics: New Tools and Tropes.”Studies

in

Comics

1(2013): 185-197.Gordon, Ian.Kid

Comic

Strips

. New York: Palgrave Macmillan, 2016.Hamburger, Kate. “The Timelessness of Poetry.”Time

:From

Concept

to

Narrative

Construct

:A

Reader

. Eds. Jan Christoph Meister and Wilhelm Schernus. Berlin: De Gruyter, 2011.85-99.Horstkotte, Silke, and Nancy Pedri. “Focalization in Graphic Narrative.”Narrative

3(2011): 330-357.Johnston, Phillip. “Wordless! Music for Comics and Graphic Novels Turns Time into Space (and Back Again).”Southerly

1(2016): 95-110.Kukkonen, Karin. “Space, Time and Causality in Graphic Narratives: An Embodied Approach.”From

Comic

Strips

to

Graphic

Novels

:Contributions

to

the

Theory

and

History

of

Graphic

Narrative

. Eds. Daniel Stein and Jan-No?l Thon. Berlin: Walter de Gruyter, 2013.49-66.戈特霍爾德·埃夫萊姆·萊辛: 《拉奧孔》,朱光潛譯。北京: 人民文學出版社,1979年。

[Lessing, Gotthold Ephraim.Laocoon

. Trans. Zhu Guangqian. Beijing: People’s Literature Publishing House, 1979.]McCloud, Scott.Reinventing

Comics

. New York: Paradox Press, 2000.——.Understanding

Comics

. New York: William Morrow Paperbacks, 1994.McGuire, Richard. “Here.”Raw

1(1989): 69-74.Prince, Gerald.A

Dictionary

of

Narratology

. Lincoln: University of Nebraska Press, 2003.——.Narratology

:The

Form

and

Functioning

of

Narrative

. Berlin: Walter de Gruyter, 1982.Round, Julia. “Visual Perspective and Narrative Voice in Comics: Redefining Literary Terminology.”International

Journal

of

Comic

Art

2(2007): 316-329.Rowe, Christopher. “Dynamic Drawings and Dilated Time: Framing in Comics and Film.”Journal

of

Graphic

Novels

and

Comics

4(2016): 348-368.瑪麗-勞爾·瑞安: 《故事的變身》,張新軍譯。南京: 譯林出版社,2014年。

[Ryan, Marie-Laure.Avatars

of

Story

. Trans. Zhang Xinjun. Nanjing: Yilin Press, 2014.]Satrapi, Marjane.Persepolis

:The

Story

of

a

Childhood

. Trans. Mattias Ripa. London: Jonathan Cape, 2003.