云南楚雄M4.7地震震源機制解分析

楊云存,王華柳,段 毅,孫自剛

(云南省地震局,云南 昆明657100)

據(jù)中國地震臺網(wǎng)中心測定,2019年6月24日21時24分21秒在云南省楚雄彝族自治州楚雄市(101.67°E,24.98°N)發(fā)生M4.7地震,震源深度10 km。此次地震發(fā)生在南華—楚雄斷裂附近。歷史資料顯示,1511年至今該斷裂發(fā)生過9次5級以上地震,最大地震為1680年9月9日發(fā)生的M6.8地震,最近一次中強地震發(fā)生在2001年,震級為M s5.3。

震源機制解被認為是確定地震發(fā)震構(gòu)造的關(guān)鍵依據(jù),能夠描述震源的性質(zhì)及其破裂過程,并且能為分析孕震機理以及區(qū)域構(gòu)造動力學環(huán)境提供參考(祁玉萍等,2013)。計算震源機制解的方法包括P波初動符號法、CAP方法、Snoke方法以及矩張量反演方法等。CAP波形反演方法(Zhao et al.,1994;Zhu et al.,1996)聯(lián)合使用寬頻帶地震記錄的體波Pnl部分和面波兩部分,并分別對Pn1波和面波進行帶通濾波,計算理論波形與觀測波形之間的誤差函數(shù),然后利用網(wǎng)格搜索獲得給定參數(shù)空間中誤差函數(shù)最小的最優(yōu)解(易桂喜等,2017)。鄭勇等(2009)研究結(jié)果顯示,CAP波形反演方法可獲得相對準確的震源深度,基于區(qū)域臺網(wǎng)波形資料反演獲得的震源深度誤差在2 km內(nèi)。另外,CAP波形反演方法計算所需的臺站少、反演結(jié)果對速度模型依賴性也較小(鄭勇等,2009;龍鋒等,2010;易桂喜等,2017),能夠保證反演震源機制解的穩(wěn)定性與可靠性。因此,本研究采用CAP方法計算此次M4.7地震的震源機制解。

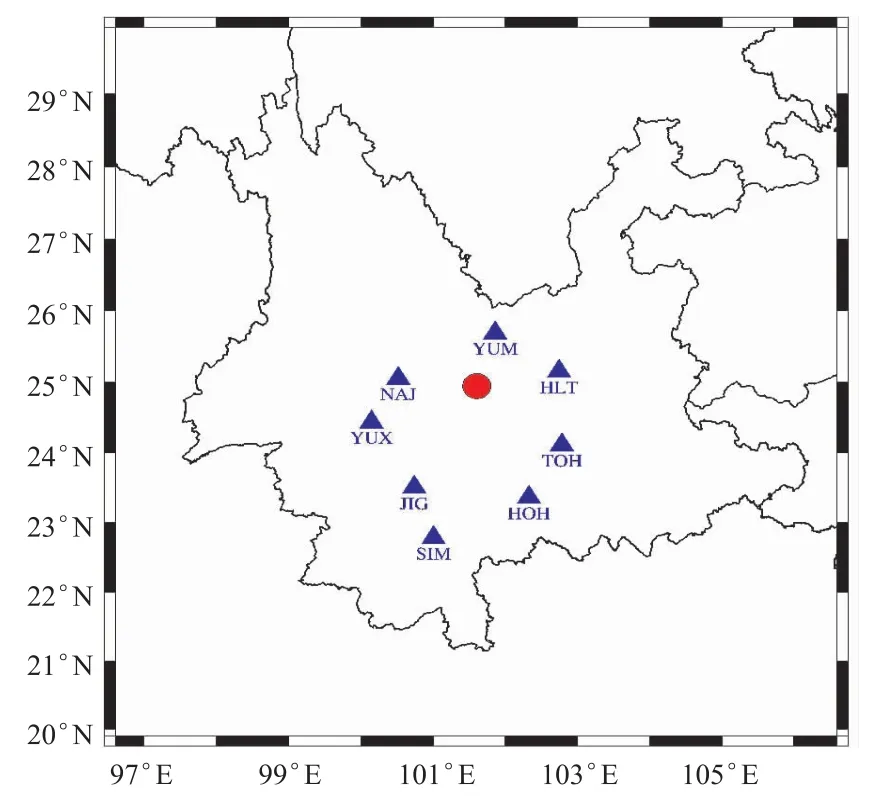

1 資料選取

本研究使用的地震波形資料來自云南省地震臺網(wǎng)的8個寬頻帶臺站(見圖1)。臺站及波形記錄的選取標準如下:1)單臺波形資料無限幅,無失真;2)地震波初動方向清晰;3)臺站信噪比大于1.5;4)臺站能四方位均勻控制震中。本文基于給定的Crust2.0地殼速度模型進行反演。計算中,體波與面波截取的波形窗長分別為35 s和80 s。由于此次地震的震級小于5,故將Pn1波的帶通濾波頻帶設(shè)置為0.05~0.2 Hz,面波的帶通濾波頻帶設(shè)置為0.05~0.1 Hz。震源深度和斷層面參數(shù)的搜索步長分別設(shè)定為2 km和10°。

2 反演結(jié)果與分析

2.1 反演結(jié)果

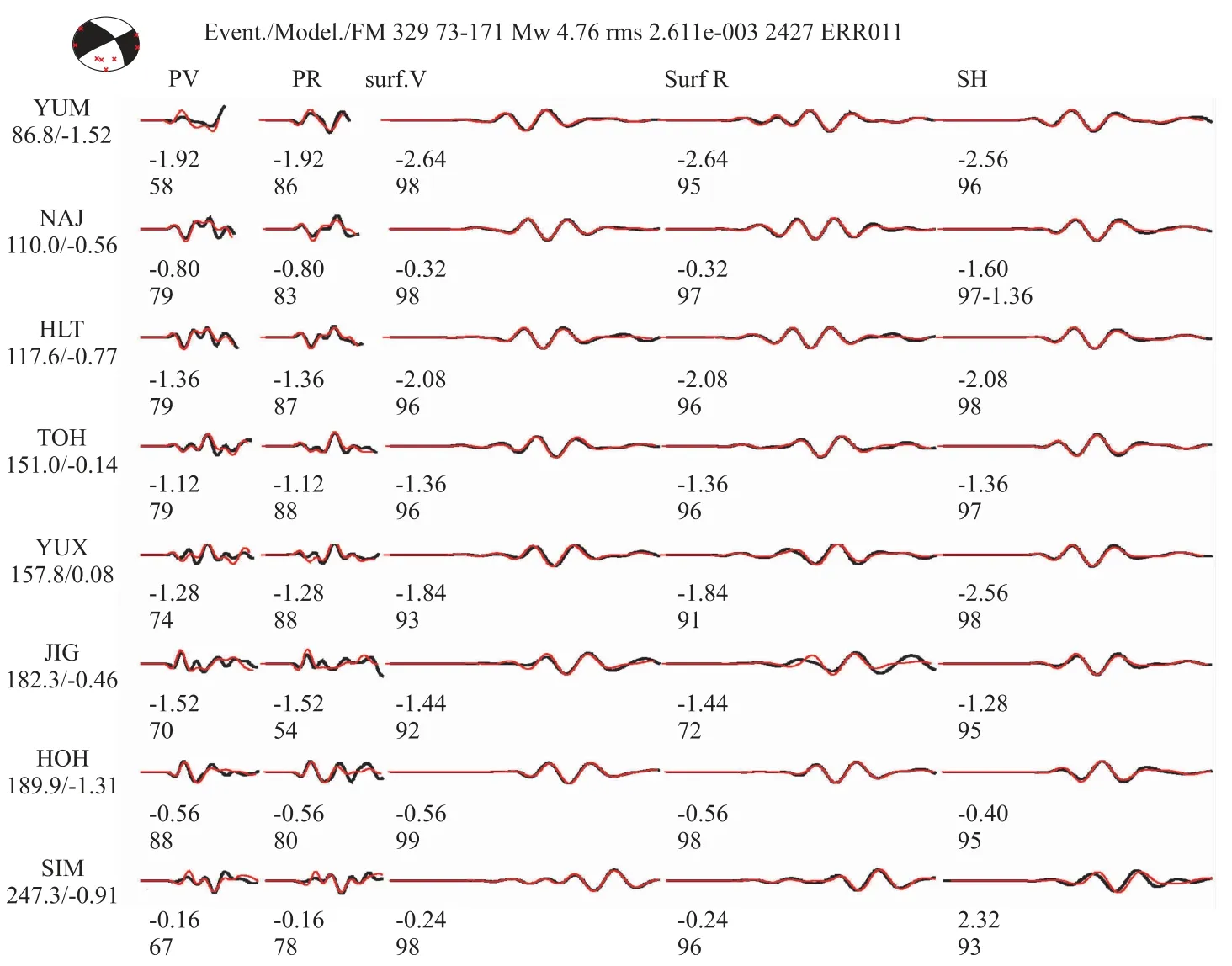

反演過程中,每個臺站三方向波形的5個分量(體波垂向、體波徑向、面波垂向、面波徑向、面波切向)參與反演,得到楚雄地震的矩震級為MW4.76,震源機制解結(jié)果為:節(jié)面Ⅰ走向329°、傾角73°、滑動角-171°;節(jié)面Ⅱ走向236.3°、傾角81.4°、滑動角-17.2°;P軸方位角191.7°、仰角18.2°;T軸方位角283.6°、仰角5.8°;N軸方位角30.6°、仰角70.8°。

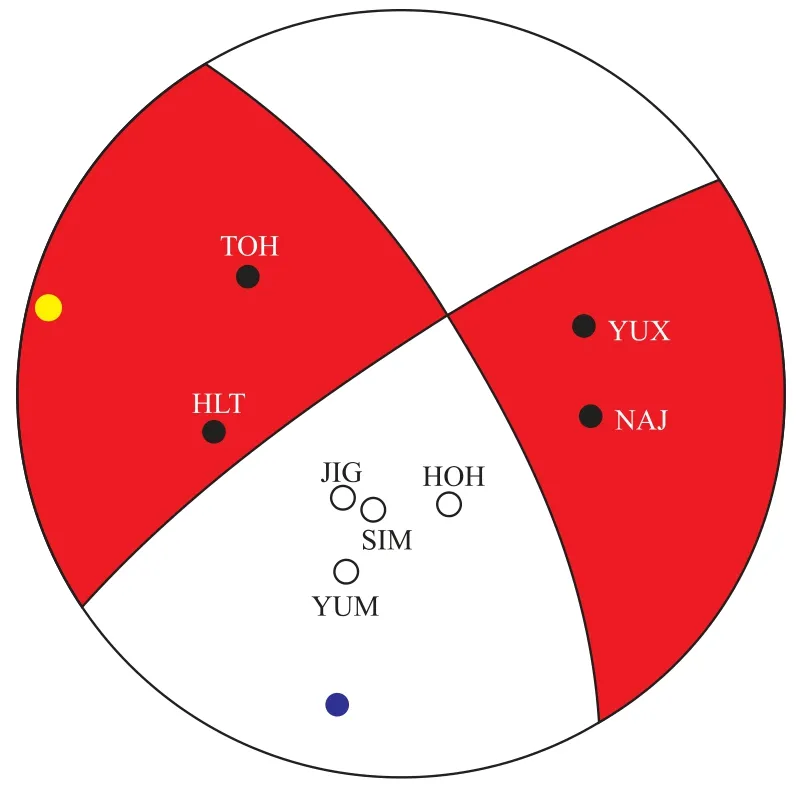

圖2給出了選取的8個臺站P波初動在震源球上的分布情況。在圖2震源球結(jié)果圖中,紅色區(qū)域代表的是壓縮象限,白色區(qū)域代表的是拉張象限;空心圓代表P波初動方向向下的臺站,位于震源球空白區(qū);黑色實心圓代表P波初動方向向上的臺站,位于震源球陰影區(qū)。Aki和Richard(1980)基于斷層節(jié)面傾角(δ)和滑動角(λ)來劃分震源機制解類型,將震源機制解劃分為走滑型(50°<δ≤90°與0°≤|λ|≤30°,150°≤| λ|≤180°)、正斷層(45°<δ<90°與-135°≤λ≤-45°)、逆斷層(0°≤δ<45°,45°≤λ≤135°)和斜滑型。按照此規(guī)則,該次地震震源機制解反演得到的斷層傾角為73°、滑動角為-171°,從而判斷楚雄M4.7地震屬走滑型地震。

圖1 參與反演的臺站分布

圖2 震源球上P初動分布

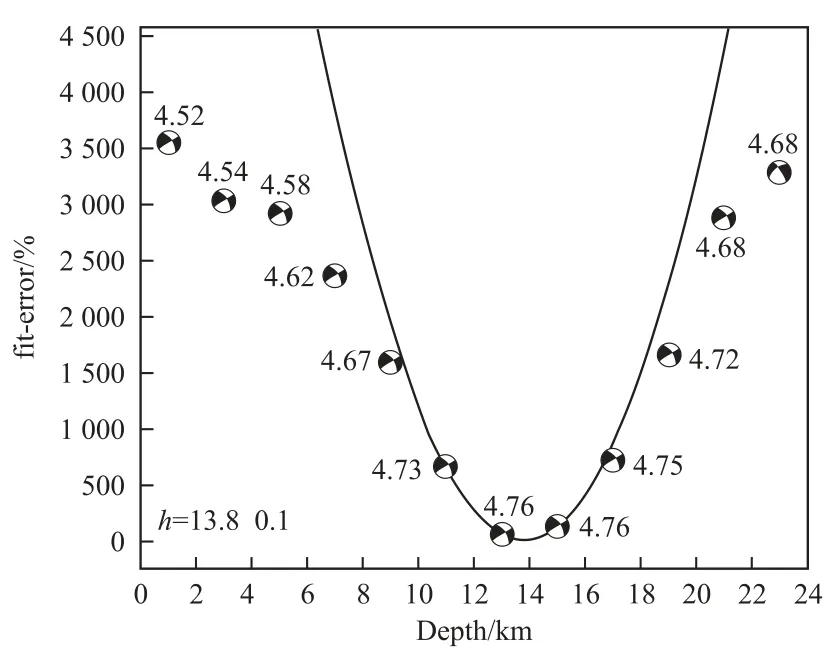

圖3展示了楚雄M4.7地震震源機制隨不同震源深度反演誤差的變化。該縱軸為理論模擬波形與實際觀測波形的最小二乘擬合殘差。各個深度反演得到的震源機制的兩個節(jié)面參數(shù)大致相同,說明反演結(jié)果穩(wěn)定、可靠。震源深度在13.8 km時擬合殘差達到極小值,深度誤差為0.1 km,較中國地震臺網(wǎng)中心發(fā)布的震源初始深度(10 km)偏深3.8 km。

圖4為最優(yōu)震源矩心深度處理論波形與觀測波形擬合曲線。圖中深色實線是觀測波形,淺色實線是理論波形,波形反演擬合誤差為2.611e-003。波形下方第一行為擬合時各個部分理論波形與對應觀測波形移動的時間,第二行為兩者的擬合相關(guān)系數(shù)。波形左側(cè)為臺站名,其下方為震中距以及該臺理論P波初至時間與實際觀測P波初至時間的差值。從圖中可以看到,8個臺站記錄的40個震相各個部分理論波形與觀測波形的擬合系數(shù)都大于50%,理論波形相對觀測波形移動的時間差都小于4 s。

圖3 云南楚雄M4.7地震震源機制解反演殘差隨震源深度的變化

2.2 發(fā)震斷裂探討

圖4 楚雄M4.7地震波形反演擬合曲線

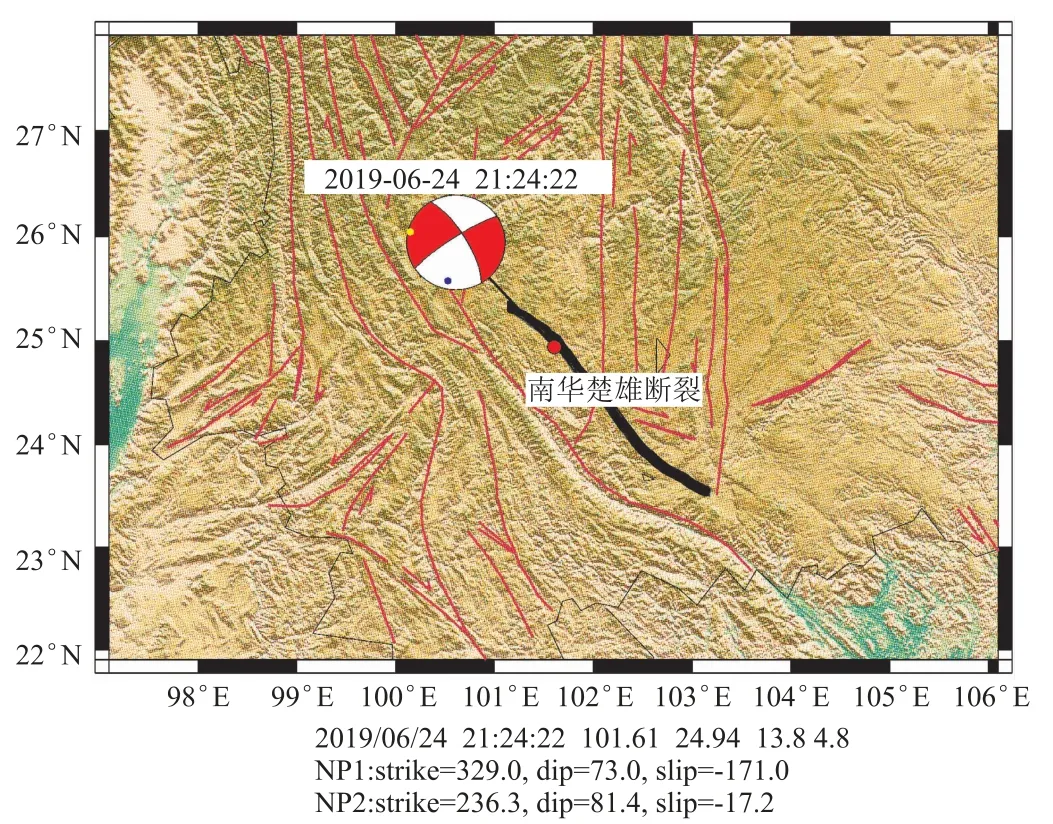

楚雄M4.7地震發(fā)生在南華—楚雄斷裂帶附近(見圖5)。南華—楚雄斷裂帶處于川滇菱形塊體內(nèi)部的滇中地區(qū),毗鄰紅河斷裂并與之平行延伸,是一條晚第四紀活動斷裂。其最新時代為晚更新世晚期乃至全新世,運動性質(zhì)以右旋走滑運動為主,水平滑動速率為1.6~2.0 mm/a(常祖楓等,2015)。據(jù)姜朝松等(1983)研究顯示,該斷裂處于川滇菱形塊體向東南滑動的前沖部位。斷裂南端經(jīng)楚雄穿過云龍—子午盆地后延伸到雙柏境內(nèi),呈NNW向。東盤為上白堊統(tǒng),斷層走向為305°,傾角大于70°,西盤上升,為一高角度逆斷層。斷裂的北端由楚雄經(jīng)呂合到南華呈NW向,過南華后又轉(zhuǎn)成NNW一直向北延伸,走向為316°,傾角大于65°,傾向西南。斷層走向呈NW/NWW,全長約340 km。1615年8月24日,1680年9月9日和1754年6月1日分別發(fā)生過M5.3、M6.8和M5.0地震,該斷裂帶控制著區(qū)域強震的孕育以及復雜的區(qū)域構(gòu)造變形。由此次地震震源機制解節(jié)面Ⅰ參數(shù)與南華—楚雄斷裂帶產(chǎn)狀相一致的結(jié)果,推測南華—楚雄斷裂應為楚雄M4.7地震的發(fā)震構(gòu)造。

3 結(jié)論

基于CAP震源機制解反演軟件對2019年6月24日21時24分發(fā)生在南華—楚雄斷裂附近的楚雄M4.7地震進行了震源機制解反演,初步分析了本次地震的發(fā)震構(gòu)造,獲得的主要認識與結(jié)論有:楚雄M4.7地震的矩震級為MW4.76,震源矩心深度為13.8 km,表明地震的主體破裂發(fā)生在上地殼淺部。節(jié)面Ⅰ走向329°、傾角73°、滑動角-171°;節(jié)面Ⅱ走向236.3°、傾角81.4°、滑動角-17.2°;P軸仰角191.7°,方位18.2°;T軸仰角283.6°,方位5.8°;P、T軸近水平,說明此次地震為走滑型地震。由震源機制解結(jié)果和南華—楚雄斷裂產(chǎn)狀,推測楚雄M4.7地震的發(fā)震構(gòu)造為南華—楚雄斷裂右旋走滑運動的結(jié)果。

圖5 云南楚雄M4.7地震震源機制解反演結(jié)果