“筋骨平衡”理論下跪行治療膝骨關節炎的臨床效果

王 晶 張 旻 楊 琪 徐張迎 龐 堅 杜 炯

1.上海中醫藥大學附屬曙光醫院石氏傷科醫學中心,上海 201203;2.江蘇省無錫市錫山區中醫院骨傷科,江蘇無錫 214000

膝骨關節炎(knee osteoarthritis,KOA)是一種常見的慢性退行性骨關節疾病,其病變主要累及筋(肌肉、韌帶、半月板等軟組織)[1]和骨組織[2]。隨著我國人口老齡化的狀況日益嚴重,KOA 的發病率呈日益增高之勢。近年來,生物力學技術發展迅速,其也越來越多地被運用到膝關節臨床治療和評估當中[3]。通過功能鍛煉可以改善筋與骨之間的生物力學關系,起到預防KOA 并改善其遠期預后[4]。祖國醫學在治療KOA時注重“筋骨平衡”,筆者考證跪行訓練起源并觀察KOA患者行其治療的臨床效果與生物力學變化,為解釋“筋骨平衡”提供依據。

1 對象與方法

1.1 研究對象

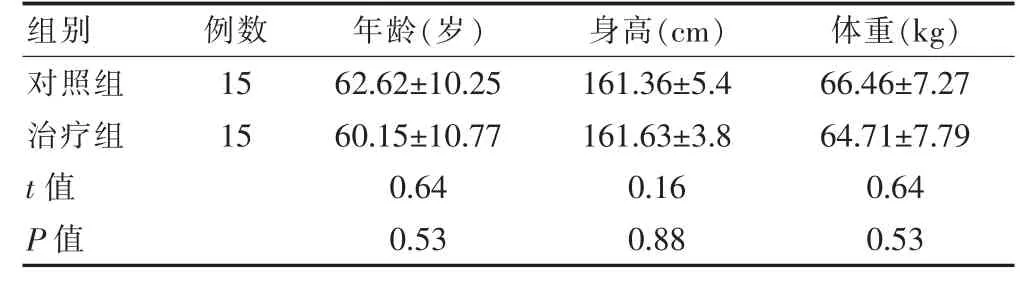

臨床觀察病例來自2018 年5 月—2019 年1 月上海中醫藥大學附屬曙光醫院骨傷科門診的30 例符合KOA 診斷患者。按照隨機數字表法將患者分為治療組和對照組,每組15 例。兩組年齡、身高、體重比較,差異無統計學意義(P<0.05),具有可比性。見表1。

表1 兩組一般資料比較()

表1 兩組一般資料比較()

1.2 診斷標準

膝骨關節炎患者臨床診斷標準參照中華醫學會骨科分會《骨關節炎診療指南(2018 版)》[5]。

1.3 納入標準

①年齡≥38 周歲;②膝關節有間歇性或持續性疼痛;③膝關節各處肌群能明顯感受到疼痛或壓痛;④保守治療效果不佳,視覺模擬疼痛評分>3分~<7 分。

1.4 排除標準

①風濕和類風濕性關節炎;②纖維肌痛綜合征、慢性疲勞綜合征與強直性脊柱炎或明確診斷為軟組織重度損傷、筋骨結節骨骺結節;③有髖、膝關節手術史;④患影響膝關節結構疾病;⑤患嚴重全身性疾病與精神疾病;⑥局部皮膚瘢痕不適宜跪行;⑦不能完成量表填寫;⑧長期服用其他藥物及采取其他綜合治療。

1.5 方法

1.5.1 干預方法 治療組:地面鋪瑜伽墊(長180 cm,寬60 cm,厚1.5 cm,材質為交聯聚乙烯泡棉,廠家:湖州長園特發科技有限公司),屈膝90°,以髕骨下緣至脛骨結節部為支撐點跪立,以膝關節為承重終端向前或向后直立行走。每次5 min,3 次/d,見圖1。對照組:患者維持正常日常活動量,不進行額外運動,預備塞來昔布膠囊作為應急藥物。

1.5.2 觀察指標(1)西安大略和麥克馬斯特國際骨關節炎調查量表(Western Ontario and McMaster Universities osteoarthritis index,WOMAC):分別從膝關節疼痛、膝關節僵硬程度及膝關節日常活動影響3 個方面評估膝關節功能,每項0~10 分,分數越高則表示疼痛程度或功能受限越嚴重。其中疼痛積分為影響患者最為重要因素[6]。

圖1 跪行訓練圖

(2)生物力學指標:伸肌群峰值肌力、膝關節活動度、60°屈峰值力矩與伸峰值力矩比值3 個方面進行觀察。測量方法:①患者簽署知情同意書后,坐位膝關節活動。②調整BTE Primus Rs 仿真測試評價系統(BTE Technologies,Hanover,MD,US)測試機頭進行校準。③調整測試椅靠背高度,固定膝關節測試杠桿(701 號)。④膝伸肌群峰值肌力測試:測試桿0 號位,患者用最大力量對抗,1 s 后放松記錄峰值肌力。休息30 s 后再次測量,3 次后取平均值。⑤膝關節活動度、60°屈峰值力矩、伸峰值力矩測試:測試桿0 號位,患者伸膝至最大活動度并保持1 s。調整測試頭角速度至60°/s,測量10 次取平均值。

1.6 統計學方法

采用SPSS 16.0 對所得數據進行統計學分析,計量資料采用均數±標準差()表示,組間比較采用獨立樣本t 檢驗。以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組WOMAC 總積分及疼痛積分比較

治療前兩組WOMAC 總積分、疼痛積分比較,差異無統計學意義(P<0.05)。治療后,治療組WOMAC總積分、疼痛積分均較治療前降低,且治療組低于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05)。見表2。

2.2 兩組生物力學參數比較

治療前兩組伸肌群峰值肌力、膝關節活動度、60°屈峰值力矩與伸峰值力矩比值比較,差異無統計學意義(P<0.05)。治療后,治療組膝關節活動度較治療前增加,且治療組高于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05);60°屈峰值力矩與伸峰值力矩比值較治療前降低,且治療組低于對照組,差異均有統計學意義(均P<0.05)。兩組伸肌群峰值肌力比較,差異無統計學意義(P<0.05)。見表3。

3 討論

KOA 屬于中醫“骨痹”“骨痿”范疇,石印玉教授將KOA 病機概括為“本痿標痹”,且以“痿痹并存”表述整個病程[7],指明KOA 的病變體現為“筋”與“骨”的生理功能失調。有相關學者測試膝關節損傷峰值力矩后發現:患側膝關節與健側膝關節屈/伸峰值力矩相差15%以內,遠期康復效果較好[8],此為KOA 患者在進行功能鍛煉時應更注重筋骨平衡提供依據,故而“筋骨平衡”理念應貫穿KOA 的治療始終。

表2 兩組WOMAC 總積分及疼痛積分比較(分,)

表2 兩組WOMAC 總積分及疼痛積分比較(分,)

注:WOMAC:西安大略和麥克馬斯特國際骨關節炎調查量表

表3 兩組生物力學參數比較()

表3 兩組生物力學參數比較()

跪姿治療KOA 疾病可考于《養生方·導引法》:“兩手反向拓席,一足跪,坐上,一足屈如仰面……去胸腹病、膝冷臍悶。”部分學者認為:跪姿長時間屈膝導致膝關節軟骨應力高于正常組織,從而不利于其修復[9],又軟骨下骨在炎癥環境中承受過多的應力刺激會加快軟骨損傷,進一步加重病情[10]。但是石氏傷科第三代傳人石仰山先生認為:跪姿鍛煉能夠滋養肝氣,膝為肝之府,故而有利于KOA 的康復[11]。亦有醫家于臨床觀察發現跪走配合中藥熏洗可有效改善髕骨軟化癥臨床癥狀,針對患者疼痛感、蹲起困難有明顯的療效[12]。

本研究中采用的跪行姿勢,可考于唐代司馬貞《索隱》中的相關稱謂“跽,其紀反,跽者長跪,兩膝枝地。”相關學者經分析研究認為[13]:此姿勢即為《諸病源候論》中所記載的“平跪”——雙膝并排著席,下肢上部股骨與腰部皆伸直。生物力學專家Pollard 等[14]將90°雙膝跪姿、跪坐姿、單膝90°跪姿、蹲姿進行屈曲力矩測試發現,90°雙膝跪姿產生的屈曲力矩最小,此姿勢與本研究采取的姿勢相同。

隨著生物力學的發展,BTE Primus Rs 模擬仿真測試系統運用日趨成熟。重復性測試表明:BTE 系統評估的膝關節數據組內相關系數(ICC)均>0.9,其具有良好的可靠性[15]。亦有學者使用BTE 系統對下肢肌肉的功能與平衡度進行探索,得出在負重等肌肉疲勞的條件下優勢側膝關節周圍肌群功能要顯著優于非優勢側,這也解釋了肌肉損傷導致的筋骨失平衡為KOA 的致病因素[16]。臨床上BTE 系統已經較為成熟地運用于膝關節周圍骨折[17]和交叉韌帶重建[18]術后康復,效果顯著。

本研究顯示,治療組WOMAC 總分及疼痛積分均較治療前有顯著降低,這一結果提示,跪行能較好的緩解疼痛,并提高KOA 患者的膝關節功能。相關研究亦表明膝關節疼痛能夠影響骨盆的側方穩定和膝關節活動,此與本研究結果相符[19]。本研究將屈肌群峰值力矩與伸肌群峰值力矩相除提示治療組經干預后屈肌群與伸肌群力矩更趨于平衡。有學者建議將筋骨平衡融入KOA 的治療策略,以延緩及阻斷病程進展,恢復膝關節運動功能[20]。膝關節伸肌群中與屈肌群構成了膝關節屈伸運動時的平衡,也能更好解釋“筋骨平衡”理念。

跪行訓練治療按照現代生物力學治療方式劃分屬于力學矯正訓練范疇,有學者整理步態矯正訓練(gait training program,GTP)文獻后發現[21],GTP 對于雙側下肢的內收力矩等異常力學信號起到良好的改善作用,提升膝關節步行時的穩定性。中醫臨床治療包括針刺、手法推拿、小針刀等保守治療亦被涵蓋于生物力學矯正范疇,相關學者建議在進行生物力學矯正時盡量在采取保守治療效果不佳后選取手術方案進一步進行,旨在恢復膝關節的力學平衡[22]。諸多的臨床觀察也證實了在糾正了患者膝關節力學畸形后,患者癥狀緩解,臨床療效顯著[23-25]。

跪行訓練治療不僅降低了KOA 患者對社會資源的需求且免去其奔波之苦。又此類群體缺乏健康自我管理意識,有報道表明,在對老年患者進行授權和引導下自我效能的干預,可以顯著增強患者自我管理行為能力,對于疾病的良好預后起到顯著改善作用[26-27]。跪行訓練治療可以起到使患者規律鍛煉,進行自我健康管理的作用。

綜上所述,跪行訓練在治療KOA 引起的疼痛、僵硬、活動不利等癥狀方面有著較好的療效,亦可從生物力學角度解釋“筋骨平衡”理論。