基于GIS的黃河流域生態環境保護下鄭焦綠城建設規劃研究

李元應

摘 要:為了深入研究黃河流域生態環境保護下鄭焦綠城建設規劃問題,首先,對黃河流域生態環境保護現狀與鄭焦綠城建設規劃現狀進行分析;其次,通過地理信息系統構建生態環境評價模型,建立黃河流域生態環境分析評價指標,并對指標數據進行歸一化處理,運用層次分析法確定生態環境評價指標權重;最后,對鄭焦綠城建設規劃提出可行性建議。

關鍵詞:黃河流域;生態環境;生態環境評價模型;環境保護;綠色生態城市

中圖分類號:X828 文獻標識碼:A 文章編號:1003-5168(2021)29-0150-03

Study on the Construction Planning of Zhengjiao Green City under the Ecological Environment Protection of the Yellow River Basin Based on GIS

LI Yuanying

(Huanghe Jiaotong University Art Design Department, Jiaozuo Henan 454950)

Abstract: In order to in-depth study the Problems of Zhengjiao Green City construction planning under the ecological environment protection of the Yellow River Basin, firstly, analyze the current situation of ecological environment protection in the Yellow River Basin and Zhengjiao Green City construction planning; secondly, use GIS technology to construct an ecological environment evaluation model to establish the Yellow River The ecological environment of the river basin is analyzed and evaluated, and the index data is normalized, and the analytic hierarchy process is used to determine the weight of the ecological environment evaluation index; finally, feasibility suggestions for the construction plan of Zhengjiao Green City are put forward.

Keywords: Yellow River basin;ecological environment;ecological environment assessment model;environmental protection;green ecological city

黃河流域是我國重要的生態安全屏障,是資源和能源的聚集區,是生產活動高度集中的地區,也是貧困人口相對集中的地區[1]。對黃河流域一帶的生態保護有利于保證周邊工業發展和居民生活的合理用水需求[2]。受自然因素及人為因素的影響,現階段黃河流域生態環境容易受到侵害,需要在保護黃河流域生態環境的情況下,實現鄭焦綠城的建設[3]。

在此背景下,基于地理信息系統(Geographic Information System,GIS)技術,從黃河流域生態環境保護的角度出發,對鄭焦綠城的建設規劃展開研究。

1 黃河流域生態環境保護與鄭焦綠城建設問題的過程與現狀

2005年,黃河流域地區的人口城鎮化水平僅略微比全國平均水平高出一點點,8個省區基本上都略低于全國平均水平。黃河流域各省區的常住人口數量大,貧困人口比例也比較高,青海省和寧夏回族自治區的貧困人口分別占各省(自治區)全部人口的54.8%和48.5%。貧窮問題抑制了黃河流域地區鄭焦綠城建設的綜合經濟發展,黃河流域的綠色發展是聯合效應的結果,實現流域內生態環境保護對鄭焦綠城建設具有重要意義。

2 基于GIS技術的黃河流域生態環境空間分析

地理信息系統又稱為地學信息系統或資源與環境信息系統,與計算機科學、地理環境科學、空間科學、信息科學和管理科學緊密相關。通過對地理信息數據進行分析,可以得到整個空間和地理分布相關的數據,能夠從空間角度出發分析地理數據。因此,筆者通過GIS技術,運用生態環境評價模型對黃河流域生態環境保護狀況進行分析評價,為黃河流域生態環境可持續發展戰略提供依據。

2.1 建立評價指標

在構建生態環境評價模型之前,先要確定黃河流域生態環境評價的指標。選取生態景觀多樣性指標、植被覆蓋指標、濕地保護面積指標、土地鹽漬化強度和水資源指標作為生態環境評價模型的評價指標。

生態景觀多樣性指標可用于評價目標地區生態系統中生態環境多樣性的狀態,對評價生態環境具有直觀的評價效果,采用ShannonWeaver指數表示。設p為i類型的生態在該生態系統中所占面積比重,n為生態類型數量,生態景觀多樣性指標[H]可表示為:

植被覆蓋指標NDVI是生態系統中植被垂直投影面積得到的百分比,是表示一個生態環境中相關生物量等環境狀態的一個綜合指標。

濕地保護面積指標是評價一個生態系統中氣候、水土等環境功能的綜合指標。

土地鹽漬化強度是評價該生態系統中土地環境退化的程度,是關于地質的評價指標。

水資源指標能夠通過該生態系統的水資源流量來判斷環境質量的重要指標。

根據指標現狀值、最差值與最優值,對指標各項數據進行歸一化處理[4]:

式中:C為最后歸一化結果;[R]為指標最優值;Rn為指標最差值;[R]為指標現狀值。

2.2 構建生態環境評價模型

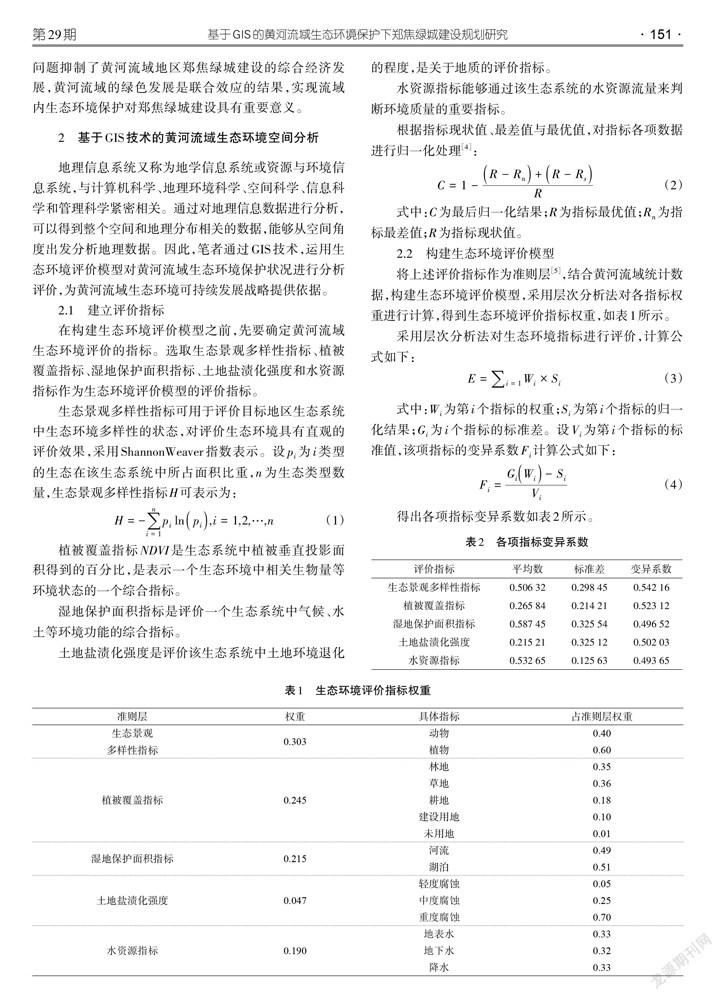

將上述評價指標作為準則層[5],結合黃河流域統計數據,構建生態環境評價模型,采用層次分析法對各指標權重進行計算,得到生態環境評價指標權重,如表1所示。

采用層次分析法對生態環境指標進行評價,計算公式如下:

式中:W為第i個指標的權重;S為第i個指標的歸一化結果;G為i個指標的標準差。設V為第i個指標的標準值,該項指標的變異系數F計算公式如下:

得出各項指標變異系數如表2所示。

建立判斷矩陣用于對層次中的指標之間的關系的影響程度的大小。分析第i個指標中y因子對y因子影響的大小,可將其兩兩配對進行對比。設k為影響因素J中的a因子與c因子的影響之比,所以影響因素J中的a因子與c因子的判斷矩陣A為:

通過主觀角度獲得指標因子判斷矩陣后,為了減少指標數據局限性,對矩陣進行一致性檢驗。設m為矩陣A的階數,公式如下:

UI為矩陣A的一致性指標。至此完成生態環境評價模型的構建。

3 鄭焦綠城建設的對策建議

社會的可持續發展必須建立在科學技術水平不斷攀升、生產技術不斷進步、勞動力綜合素養大步提高的基礎上[6]。自然對經濟系統產生負面影響,會直接導致農業產量的下降,能源供應不上來,環境慢慢變差,阻礙我國的經濟發展[7]。

3.1 合理安排建設區域,維護原有生態平衡

鄭焦城市帶作為黃河流域重要的地區,秉承綠色發展理念,在規劃期即采用高標準的綠城建設思路,將為黃河流域的生態環境保護起到示范和帶動作用。其建設規劃應該在保護黃河流域生態環境下開展。在不破壞其原有生態平衡的情況下,加強城市建設腳步,努力建造人與自然和諧共處的綠色生態城市。

3.2 提高工業垃圾的處理能力

要想在維持黃河流域現有生態環境的情況下建設新興城市,還需要具備較好的后勤保障能力。城市發展建設免不了工業產業力度的提升,這就意味著更多的工業廢水、廢料的出現,不進行及時處理就會危害現有的生態環境,造成環境污染,使綠色城市建設功虧一簣。因此,需要提高工業垃圾的處理能力,為工業企業建設大型垃圾處理系統,使工業垃圾得到科學有效的處理。

3.3 提高生態環境資源和能源利用效率

放低單位GDP資源的可利用性,在維護黃河流域生態環境的同時,減少鄭焦綠城各個區域內環境污染的排放量,建設可持續發展的綠色生態城市。對黃河流域生態環境進行保護能夠有效提高鄭焦綠城建設地區的社會和經濟發展效率。

4 結語

現階段,黃河流域及周邊地區的經濟發展水平逐漸提高,城市建設也緊隨其后。想要在黃河流域生態環境保護下實現鄭焦綠城建設規劃,需要在不破壞現有生態平衡情況下,科學合理地規劃城市建設。基于GIS技術構建生態環境評價模型,以此為鄭焦綠城建設規劃提供參考。但由于時間限制,本文還缺乏實地考察分析,在接下來的研究中,將在黃河流域進行實地勘測,為黃河流域附近的城市規劃建設提供科學依據。

參考文獻:

[1]張敏,劉磊,藍艷,等.《萊茵河2020年行動計劃》實施效果評估結果及《萊茵河2040年行動計劃》主要內容:對編制黃河生態環境保護規劃的啟示[J].四川環境,2020(5):133-137.

[2]蘇建軍.黃河流域生態保護和高質量發展背景下甘肅省水生態環境修復治理的思考[J].水利規劃與設計,2020(8):9-11.

[3]趙芳.服務于黃河流域生態保護和高質量發展戰略的GIS復合型人才培養模式研究[J].高教學刊,2020(19):7-11.

[4]蘇敬華.崇明生態島生態環境評價及指標優化分析[J].廣東農業科學,2018(10):165-171.

[5]韋晶,王萍,郭亞敏,等.基于GIS與RS的生態環境質量監測與評價方法探討:以山東半島藍色經濟區為例[J].2021(10):1020-1024.

[6]杜軼,郭青霞,張勇.2種不同算法的水資源生態足跡動態比較分析:以山西省為例[J].水土保持學報,2021(4):165-171.

[7]劉學周.黃河流域生態環境污染與保護:評《生態環境與黃河文明》[J].人民黃河,2020(11):174.