高技術產業知識積累、研發投入與科技創新

蔣兵 張文禮 程鈞謨

【摘要】選取我國高技術產業2009 ~ 2018年省際面板數據為樣本, 從研發投入視角構建知識積累影響科技創新的門檻效應模型, 探究自主研發投入、FDI流入和政府補貼的門檻效應, 并分析各地區所屬門檻區間特征。 研究發現, 知識積累對科技創新的影響均顯著存在基于自主研發投入、FDI流入和政府補貼的“雙重門檻效應”, 且三個門檻變量下知識積累對科技創新均為促進作用。 自主研發投入、FDI流入和政府補貼的最佳研發投入區間分別為第二區間(10.124≤rd<13.694)、第三區間(fdi≥-1.26)和第一區間(gov<-1.999), 此時高技術產業知識積累對科技創新促進效應最顯著。

【關鍵詞】研發投入;知識積累;科技創新;門檻效應

一、引言

高技術產業具有技術知識高度密集、技術生命周期短和產業回報能力強的特點[1] , 是推動要素驅動向創新驅動轉變的核心力量。 我國高技術產業起步相對較晚, 知識積累水平和創新能力略顯不足。 近年來, 雖然我國高技術產業不斷加大研發投入, 但創新能力提升幅度不大, 產業創新績效相較于發達國家處于較低水平[2] 。 這主要是由產業研發投入與既有知識積累不匹配所導致, 存在研發投入遠超知識積累的資源過剩現象或研發投入滯后于知識積累的短板效應缺陷。 研發投入是技術創新的基本投入要素, 而知識積累是技術創新的基礎并直接影響創新結果, 研發投入需要與產業既有的知識積累水平協調一致, 最大限度地激發和利用知識存量以提升創新能力。 因此, 在既有知識積累水平下, 如何科學合理地進行研發投入已成為我國高技術產業提升科技創新水平的關鍵問題。

基礎資源理論認為知識是技術創新過程中最重要的資源, 知識積累是創新驅動產出的關鍵因素之一。 關于知識積累與創新關系的研究多遵循熊彼特新經濟增長理論, 即知識存量有利于促進科技創新。 Laursen等[3] 、韓亞峰等[4] 、楊菲等[5] 認為產業技術創新依賴于知識積累水平, 知識存量越多, 技術創新水平越高。 但是Grant[6] 、Fores等[7] 認為, 知識存量并非越多越好, 知識積累前期能增加關鍵信息獲取量從而提高創新績效, 但是后期過度依賴知識積累會導致成本大量投入而抑制產業發展。

另外, 一部分學者從知識積累的類型、來源探討知識積累對技術創新的影響。 從知識積累類型出發, 楊立生等[8] 將知識積累劃分為知識積累深度、寬度、同質、多元四種類型, 發現知識深度和多元積累與新產品績效呈倒U型關系, 知識寬度和同質積累顯著促進新產品績效提升。 從知識積累來源出發, 知識積累主要分為外部知識獲取和內部知識創造兩種方式。 Smith等[9] 認為內部知識創造是為了滿足自身創新活動對知識需求的響應機制, 產出更多新的知識來促進技術創新; 外部知識獲取是從外部環境獲取大量異質性知識并對其進行吸收轉化, 以拓展自身知識積累寬度, 增加產業技術創新的可能性。

研發投入既能激活已有知識積累存量, 又能為創新活動提供基礎保障。 學者們主要從自主研發、外商直接投資(FDI)流入和政府補貼三方面探討研發投入與創新的關系, 認為研發投入顯著促進了科技創新。 從自主研發投入視角來看, 洪俊杰等[10] 研究發現自主研發顯著促進了企業創新績效提升; 儲德銀等[11] 引入時間周期因素, 發現自主研發支出在長期和短期對高技術產業創新產出具有顯著促進作用。 從FDI流入視角分析, 羅軍等[12] 基于研發資金投入和研發勞動投入門檻考察了FDI對我國創新能力的影響, 指出研發資金投入和研發勞動投入越高的地區, FDI對創新能力的促進作用越大。 從政府補貼視角出發, 黎文靖等[13] 分析了產業政策對創新績效的影響, 發現政策僅對策略性創新起到激勵作用, 創新產出“數量”增加但創新“質量”并未提高。 楊洋等[14] 研究發現, 政府補貼對民營企業創新績效的促進作用比國有企業顯著。

從上述研究可以看出, 一方面學者只從研發投入或知識積累單因素分析影響科技創新的作用機理, 割裂了研發投入、知識積累和科技創新三者的內在聯系和作用關系, 同時忽略了產業要素資源投入與其本身知識積累水平的協調匹配程度。 另一方面, 多數研究只關注單一來源的研發投入對創新績效的影響, 對于不同類型研發投入對地區產業既有知識積累激發作用的異質性缺乏足夠的重視。

針對現有研究短板, 本文以我國科技創新能力的典型代表高技術產業作為研究對象, 采用非線性門檻回歸模型, 從研發投入視角出發, 分別以自主研發投入、FDI流入和政府補貼作為門檻變量, 探究高技術產業不同研發投入門檻下知識積累對科技創新的異質性影響。

二、理論基礎與研究假設

(一)知識積累與科技創新

知識積累是內部知識轉移、轉化和外部知識獲取交互作用創造新知識的過程, 在時間和空間上實現的異質性知識積累與集聚[15] 。 知識積累是產業提升創新能力并獲取競爭優勢的戰略性資源, 對技術創新的推動作用表現在兩個方面:一方面, 知識積累作為產業創新能力的核心構成, 其存量的多少決定了創新能力的高低。 知識積累水平越高, 對知識資源的解釋和利用效果越好, 能夠激發一系列內源性技術創新活動。 另一方面, 知識積累決定了組織在創新活動中吸收和利用外部知識的范圍和能力[16] , 是組織進行外部知識搜索、評估、獲取、吸收的關鍵因素。 知識積累水平直接決定了企業對外部知識的吸收能力, 知識的積累程度越高, 外部知識獲取和吸收轉化能力越強, 更能有效激發一系列外源性技術和知識獲取活動。 多數研發活動是內源性技術知識創新和外源性技術知識獲取的疊加過程, 知識積累具有激發創新能力和吸收能力的雙重作用, 通過內外部知識的交互融合突破知識剛性對創新能力的限制, 提升創新能力, 進而促進科技創新[17] 。 據此提出以下假設:

H1:高技術產業知識積累水平正向影響科技創新。

(二)研發投入作用下知識積累與科技創新關系分析

研發投入能夠為企業研發活動提供資金保障, 充足的研發投入會降低創新活動因研發周期長、不確定性等因素帶來的風險; 同時能夠激活知識積累存量, 加速自身知識的開發利用, 使其在科技創新活動中發揮重要作用。 研發投入主要由自主研發投入、FDI流入和政府補貼三部分構成, 由于企業、外商和政府對研發創新的目標導向不同, 對研發投入的要求和用途也不同, 因此三種來源的研發投入作用下知識積累對科技創新的影響存在差異。

1. 自主研發投入作用。 為提升市場競爭力, 企業的自主研發投入通常以市場需求為導向, 最終目的是開發應用型技術和新產品, 并以此獲取競爭優勢[18] 。 自主研發投入在創新過程中發揮著主導作用, 通過加強吸收、消化外部技術和知識以激活內部知識的方式進行技術創新, 從而促進創新績效提升; 但自主研發投入強度需控制在合理區間, 依托于企業自身知識存量進行自主研發投入, 過高或過低的研發投入強度都無法達到最佳促進效果。 自主研發投入過低時, 企業沒有足夠的資金來支撐技術創新, 研發投入對知識積累的激活作用不足, 對于企業既有知識存量無法進行充分利用和轉化, 造成知識資源浪費, 導致知識積累對科技創新的促進效果欠佳; 自主研發投入過高時, 研發投入超脫現有知識水平, 在僅有的知識存量約束下不能有效吸收研發資金, 造成企業資金浪費進而引發“擠出效應”, 阻礙其他創新活動正常開展, 抑制企業科技創新水平的提升。

因此, 自主研發投入應與自身知識積累水平相匹配, 在已有技術和知識的基礎上進行合理自主研發投入, 對知識進行再積累、對技術進行再創新, 以保障企業知識積累更有效地促進科技創新。 據此提出以下假設:

H2a:自主研發投入強度處于中度區間時, 高技術產業知識積累對科技創新績效促進作用更強。

2. FDI流入作用。 中國擁有世界上最大的市場, 外資企業為迅速搶占中國市場, 必然利用領先于國內市場的先進技術來獲取競爭優勢[19] 。 為滿足國內市場需求, 外資企業研發投入主要圍繞本土化技術開發和二次技術開發等創新活動展開[20] , 這會增加本土企業與外資企業合作交流的機會, 合作研發活動會對本土企業產生知識與技術溢出效應。 FDI可以實現國家和地區間的知識溢出, 是國際技術擴散和知識轉移的重要運輸工具[12] 。 外資企業帶來的先進技術領先于國內技術, 但又控制在合理的技術距離區間內[21] , 既有助于本土企業學習先進技術, 又可以激活本土企業現有知識積累, 對國內知識積累具有促進作用。 隨著外資企業研發投入和研發活動的增加, 知識轉移和技術擴散程度越大, 提升國內產業整體知識存量[22] 對創新績效的促進效果越顯著。 因此, 外資企業研發投入強度越高, 高技術產業獲得的知識溢出和技術溢出越多, 其知識積累水平對科技創新的促進作用越強。 據此提出以下假設:

H2b:外商直接投資的研發投入越高, 高技術產業知識積累對科技創新促進作用越強。

3. 政府補貼作用。 政府作為產業政策的制定者, 其干預創新活動是解決市場失靈和創新動力不足問題的重要手段[23] 。 目前我國政府補貼的形式主要有財政貼息、研發補貼、政策性補貼和稅收減免等[24] 。 政府政策措施可以解決因研發創新活動中不可避免的知識泄露以及非完全專有性帶來的市場失靈問題[25] , 保護企業自主知識產權, 同時激發企業自主創新活力。 由于創新是“厚積薄發”的過程, 具有高投入、高風險、市場回報不確定等特點, 政府研發補貼可以降低企業研發投入的風險, 激勵企業進行研發創新[26] 。 隨著政府研發補貼的提高, 政府對企業技術創新的領先性和突破性要求更高, 甚至脫離產業現有知識積累水平, 導致現有知識存量不足以支撐領先技術的創新活動運轉, 這種情況下將會弱化知識積累對科技創新的促進作用。 另外, 高政府補貼要求企業必須按照政府的研發偏好進行前沿研發布局, 這會對企業市場導向型研發投入產生擠出效應。 政府實施的“策略性創新”[27] 忽略了企業真正的研發需求, 從而降低了企業創新的積極性[28] 。 因此, 政府補貼政策是必需的, 但是應該控制補貼水平, 低水平政府補貼使得知識積累對科技創新促進作用更顯著。 據此提出以下假設:

H2c:低水平的政府資金補貼可能使得高技術產業知識積累對科技創新促進作用更強。

三、模型構建、變量選取和數據處理

(一)門檻模型構建

根據Hansen[29] 的研究, 門檻面板回歸模型不需要給定非線性方程的具體形式、門檻值及其個數, 且該方法還以嚴格的統計推斷方法對門檻效應顯著性和門檻值進行實證檢驗。 因此, 本文借鑒Hansen的方法, 以科技創新作為被解釋變量, 知識積累作為核心解釋變量, 分別以自主研發投入、FDI和政府補貼作為門檻變量建立單一門檻面板數據模型:

式(1)中:i、t分別表示省份和年份; inno表示科技創新; X表示門檻變量, 分別表示自主研發投入(rd)、FDI流入(fdi)、政府補貼(gov); hum表示人力資本; od表示地區對外開放水平; eco表示地區經濟發展水平。 I(?)為示性函數, γ表示待估算的門檻值, μi表示個體效應, εit表示隨機干擾項。

(二)變量選取

1. 被解釋變量:科技創新(inno)。 從已有文獻來看, 大多數學者選取高技術產業新產品銷售收入作為科技創新產出的代理變量。 新產品銷售收入作為科技產出的最終體現, 反映科技創新對地區經濟發展的直接驅動效應, 更加客觀地揭示科技創新在高技術產業中的價值。 因此, 本文選取高技術產業新產品銷售收入來衡量高技術產業科技創新水平。

2. 解釋變量:知識積累(ks)。 其表達形式多種多樣, 但是目前學術界對于定量測算知識積累還沒有統一的標準。 高技術產業知識積累最主要體現為專利申請量, 專利知識產權是高技術產業主要的技術知識來源。 由于各地區高技術產業專利申請量數據完整準確, 且較少受到授權審查機構的影響, 可以更加客觀地體現知識積累水平。 專利申請數量是流量概念, 采用專利申請存量才能更好地衡量高技術產業知識積累存量, 因此借鑒Ang[30] 的計算方法對地區知識積累進行存量計算, 計算公式如下:

3. 門檻變量。 ①自主研發投入(rd), 一般采用R&D經費支出作為高技術產業自主研發投入, 但是考慮到產生影響的不止當期研發投入, 需要采用永續盤存法來計算 R&D存量, 具體計算過程與知識積累存量的計算類似; ②FDI流入(fdi)指標采用高技術產業外資企業R&D經費投入占R&D經費總投入來表示; ③政府補貼(gov), 政府一方面通過資金補貼來影響高技術產業科技創新, 另一方面通過相關政策鼓勵科技創新, 由于政策因素不能定量分析, 因此采用高技術產業政府科技投入占R&D經費總投入作為政府補貼的代理變量。

4. 控制變量。 高技術產業科技創新績效受到人力資本水平、地區經濟發展水平和對外開放水平等多方面因素影響。 本文選擇的控制變量如下:人力資本水平(hum)選用高技術產業全時人員當量來衡量; 經濟發展水平(eco)選用地區人均GDP來衡量; 對外開放水平(od)選用高技術產業各地區進出口總額占各地區GDP總量的比例來表示。

(三)數據處理

本文選取我國30個省、市、自治區高技術產業2009 ~ 2018年面板數據為樣本, 數據來源于《中國高技術產業統計年鑒》《中國科技統計年鑒》《中國統計年鑒》以及各省統計年鑒。 由于西藏地區數據缺失嚴重, 所以剔除西藏; 由于部分指標數據缺失, 本文對缺失數據采用SPSS插值法進行補充。 由于科技創新投入和產出存在滯后關系, 因此將相關產出數據滯后一期計算, 并對各變量進行對數處理。

四、實證分析

本文基于面板數據建立上述門檻模型, 采用Stata 14.0軟件進行門檻效應檢驗。 首先, 檢驗樣本數據是否存在門檻效應, 存在門檻效應的條件下進一步估計門檻水平。 然后, 分別對高技術產業各地區自主研發投入、FDI流入和政府補貼門檻水平條件下知識積累對科技創新的影響作用進行分析。

(一)門檻模型估計結果

本文采用Bootstrap法估算F統計量、相應的自抽樣P值以及1%、5%、10%顯著性水平的臨界值, 從而確定具體門檻數量, 檢驗結果見表1。

由表1可知:①在自主研發投入為門檻變量時, 單一門檻和雙重門檻效應均在1%顯著性水平上通過檢驗, 三重門檻效果并不顯著, 表明自主研發投入存在顯著的雙重門檻效應, 且雙重門檻值分別為10.124和13.694; ②在FDI流入為門檻變量時, 單一門檻和雙重門檻效應分別在5%和 10%水平上顯著, 三重門檻效果不顯著, 表明FDI流入存在雙重門檻效應, 門檻值分別為-2.710和-1.26; ③在政府補貼為門檻變量時, 單一門檻和雙重門檻效應分別在1%和5%顯著性水平上通過檢驗, 表明政府補貼存在雙重門檻效應, 且雙重門檻值分別為-1.999和-1.105。

通過門檻檢驗后對模型進行回歸分析, 具體見表2。

1. 自主研發投入門檻下知識積累對科技創新的促進作用。 表2模型1為自主研發投入門檻估計結果。 由表1可以發現, 自主研發投入兩個門檻值分別為10.124和13.694, 基于此將自主研發投入強度分為低、中、高區間。 由表2可知, 當自主研發投入強度處于低區(rd<10.124)時, 回歸系數值為0.7200, 且在1%的水平上顯著, 表明知識積累促進了高技術產業的科技創新; 自主研發投入跨越第一門檻值到達中區(10.124≤rd<13.694)時, 回歸系數值從0.7200躍升至0.8851, 且在1%的水平上顯著, 此時知識積累對科技創新的促進作用相較于低區大幅提升, 表明隨著自主研發投入的增加, 研發資源不斷豐富、基礎設施逐步完善, 資源積累和技術知識積累水平的提升形成了規模經濟, 能夠更有效地激發知識積累對科技創新的促進效果; 但當自主研發投入強度處于高區(rd≥13.694)時, 回歸系數值為0.8391, 且在1%的水平上顯著, 表明知識積累對科技創新依然存在較強的促進作用, 但促進作用相較于中區減弱, 即自主研發投入跨越第二門檻值時, 知識積累對科技創新的促進作用呈現邊際遞減效應。

由上述結果可知, 自主研發投入強度在低、中、高區間時知識積累對科技創新均存在促進作用(H1獲得支持), 但是自主研發投入不足或過剩, 都無法實現知識積累對科技創新促進效應最大化, 因此高技術產業自主研發投入存在最佳區間10.124 ~ 13.694(H2a獲得支持)。 究其原因, 當自主研發投入強度未跨越第一門檻時, 企業研發投入難以滿足科技創新的資金需求, 無法充分利用既有知識進行創新, 達不到知識積累的最佳激發效果。 隨著自主研發投入的增加, 當跨越第一門檻值時, 逐步形成知識基礎和規模經濟效應, 更有助于新知識和新技術的形成, 提高了對已有知識的有效吸收、轉化和利用, 進而實現了知識積累對科技創新的驅動最大化。 但是, 當自主研發投入強度超越某一臨界值時會出現邊際遞減效應[31] 。 因為研發投入超出了高技術產業現有的知識積累水平, 既有的知識積累存量無法有效利用研發資金, 造成了資源浪費和創新資源擠占現象, 使得知識積累對科技創新的促進作用減弱。

2. FDI門檻下知識積累對科技創新的促進作用。 模型2為FDI流入門檻的估計結果。 由表2可知, FDI流入未跨越第一門檻值-2.71時, 作用系數為0.7168, 表明在FDI流入的作用下高技術產業知識積累促進了科技創新; FDI門檻水平處于-2.71 ~ -1.26之間時, 作用系數為0.7463, 說明隨著FDI流入的增加, 進一步強化了知識積累對科技創新的促進作用; 當FDI流入跨越第二門檻值-1.26時, 作用系數從0.7463躍升至0.8475, 表明在FDI流入的持續增加下, 知識積累對科技創新的促進效果更顯著, 吸引外資企業投入達到一定程度后高技術產業知識積累對科技創新產出的促進效應呈現跳躍式上升(H1、H2b獲得支持)。 這主要是由于吸引外資不僅可以給東道國提供資金支持, 更重要的是外資企業本土化投資會產生技術知識溢出, 高技術產業通過逆向學習、工藝創新、產品設計、資源整合等方式進行技術知識創新, 加速了知識創新和知識流動, 提高了對內外部技術知識的消化、吸收能力[32] 。 因此, 隨著FDI流入的增加, 高技術產業在自身知識積累有效利用與知識創新的交互作用下, 顯著提升了科技創新能力。

3. 政府補貼門檻下知識積累對科技創新的促進作用。 模型3為政府補貼門檻的估計結果。 由表2可知, 當政府補貼未跨越第一門檻值-1.999時, 知識積累增加能夠提高科技創新產出; 當跨越第一門檻值在-1.999 ~ -1.105之間時, 知識積累能夠提高科技創新產出, 但是相對于第一區間促進作用效果減弱; 當跨越第二門檻值-1.105時, 知識積累對科技創新的正向影響進一步減弱。 總體而言, 隨著政府補貼跨越第一門檻值和第二門檻值, 知識積累促進科技創新的效應逐步衰退, 政府補貼最佳資助區間為gov<-1.999(H1、 H2c假設獲得支持)。 究其原因, 政府補貼可以直接降低企業進行科技創新的支出和面臨的風險, 提高創新回報率, 進而激發企業創新動機。 但是政府補貼強度并非越高越好, 政府補貼強度較高時, 企業為獲取高額補貼, 會與當地政府建立尋租關系, 而高昂的尋租成本或“尋補貼”投資, 對企業正常的研發投資產生擠出效應, 可能會抑制企業創新[33] ; 同時企業為了“尋補貼”投資而進行創新活動, 可能會脫離既有知識積累水平, 無法有效進行知識開發和利用, 進而弱化了知識積累對科技創新的促進作用。 因此, 隨著政府補貼強度跨越第一門檻值和第二門檻值, 知識積累對科技創新的促進作用出現邊際遞減效應。

4. 對控制變量(人力資本、經濟發展水平和對外開放水平)進行結果分析。 模型1中人力資本對科技創新存在促進作用, 作用系數為0.1820, 但不顯著; 模型2、模型3中人力資本顯著促進了科技創新, 作用系數分別為0.4071、0.3450。 因為高技術產業作為知識高度密集型產業, 人力資本決定了產業技術吸收和知識創新能力。 人力資本積累水平越高, 越有助于產業吸收外部先進技術, 越有助于推動技術進步和科技創新。 經濟發展水平顯著促進了高技術產業科技創新, 作用系數分別為0.0920、0.1297、0.1100。 這說明經濟發展水平較高的地區, 高技術產業具備相對完善的基礎設施、充足的知識儲備和較強的人才吸引能力, 在技術知識、創新人才政策補貼等一系列創新資源支持下, 產業能夠有效地進行技術引進、技術改造和技術獲取, 通過其消化、吸收再創新的過程, 提高產業創新能力和創新績效。 在模型1 ~ 模型3中, 對外開放水平對科技創新既有促進作用又有抑制作用, 且均不顯著, 表明地區對外開放水平對高技術產業科技創新的影響不大。

(二)空間異質性分析

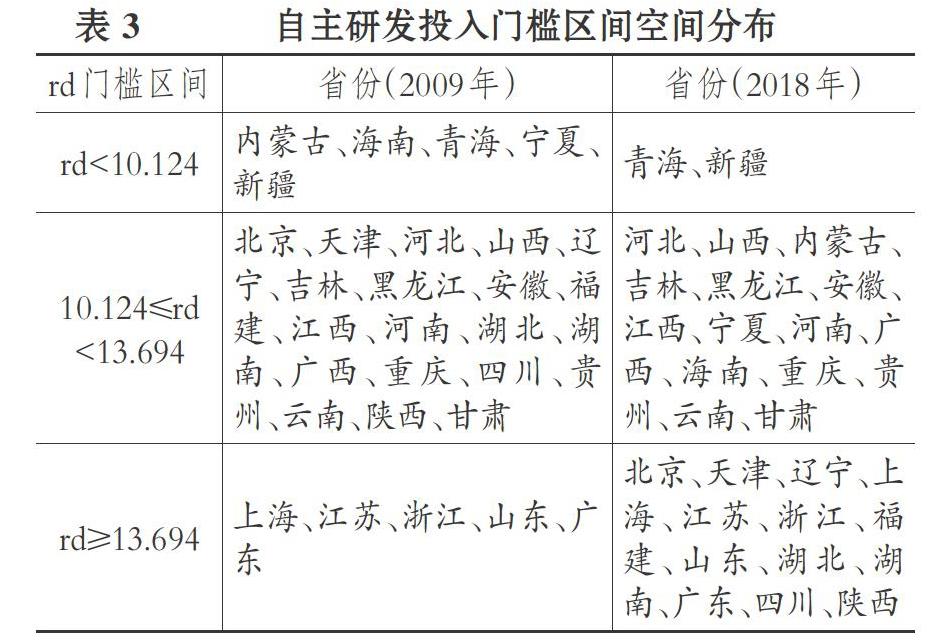

表3為自主研發投入門檻區間空間分布情況。 2009年處于第一區間和第三區間的省份各有5個, 其中第一區間的省份全部分布在西部地區, 第三區間的省份全部分布在東部地區, 而處于第二區間的省份有20個, 約占66.7%。 到2018年, 處于第一區間的僅有青海、新疆, 而處于第二區間的省份只有15個, 降低至50%。 從2009年至2018年有8個省份跨越第二門檻值進入第三區間, 主要分布在東部和中部地區; 2018年處于第三區間的省份大部分分布在東部地區, 個別在中部地區, 說明東部地區自主研發投入明顯增加, 超脫地區既有知識積累水平, 存在創新資源浪費現象, 應適當減少自主研發投入。

表4為FDI流入門檻區間空間分布情況。 由表4可以發現, 從2009年至2018年FDI流入處于第一區間的地區增加了3個, 第二區間地區個數無變化, 促進作用最佳的第三區間地區個數減少了3個。 而且在2018年FDI流入處于第一區間的省份主要分布在中西部地區, 處于第二區間的省份大部分分布在東部地區。 總體來看, 絕大部分省份仍處于第一、二區間, 外資投入強度整體偏低, 東部地區FDI流入強度明顯高于中西部。 2018年相比2009年各地區FDI流入呈下滑趨勢, 這主要是由于本文FDI指標選用外資企業R&D經費投入占R&D經費總投入來衡量, 高技術產業自主研發和政府補貼的投入增加量相較于外資企業投入增加量比例更大, 同時也側面反映了我國吸引外資力度相對不足, 落后于企業自主研發投入的步伐。

表5為政府補貼門檻區間空間分布情況。 2009年和2018年各地區所屬政府補貼區間差別不大, 處于第一區間(gov<-1.999)的省份約占70%, 只有少數地區處于第二、三區間。 這說明多年來政府對各地區高技術產業的補助力度較為合理, 適當減小北京、上海、遼寧等個別地區的補助力度即可。

五、研究結論與啟示

(一)結論

本文基于門檻效應模型, 從研發投入角度出發, 將研發投入分為自主研發投入、FDI流入和政府補貼, 以上述三種投入為門檻變量探究高技術產業知識積累對科技創新的門檻效應及作用關系。 得出以下結論:

1. 自主研發投入門檻下知識積累對科技創新的影響存在雙重門檻效應。 自主研發投入有利于發揮知識積累對科技創新的促進作用, 但是投入不足或過度都不能取得最佳收益, 自主研發投入存在最佳投入區間(10.124≤rd<13.694), 在最佳投入區間內自主研發投入才能發揮知識積累的最大促進作用。 當跨越第二門檻值時, 知識積累對高技術產業科技創新的正向影響邊際遞減。 從地區門檻空間分布來看, 近年來高技術產業自主研發投入力度大幅增加, 從2009年到2018年絕大部分地區陸續從第一、二區間邁入第二、三區間, 整體自主研發投入水平提高, 且處于第三區間的地區約占50%, 主要為東部地區, 存在明顯的研發投入超脫知識積累水平的資源浪費現象。

2. FDI流入門檻下知識積累對科技創新的影響存在雙重門檻效應。 各地區吸引FDI流入的強度越高, 知識積累促進科技創新的效果越顯著。 當FDI流入跨越第二門檻后, 知識積累對科技創新作用系數出現跳躍式上升, 說明提高FDI流入水平還能進一步激發知識積累對科技創新的促進作用。 從地區門檻空間分布來看, 2009年和2018年各地區所屬門檻情況差別不大, 絕大部分地區都沒有跨越第二門檻進入最優區間, 而且FDI流入強度東部地區明顯高于中西部地區。

3. 政府補貼門檻下知識積累對科技創新的影響存在雙重門檻效應。 本文的政府補貼僅考慮資金補助, 沒有考慮政策等方面因素。 單從政府資金補貼角度考慮, 雖然政府補貼強度促進了知識積累到科技創新成果的轉化, 但補貼強度提升減弱了這種轉化和促進效應; 政府補貼強度處于第一區間時, 為最優補貼區間。 從地區門檻空間分布來看, 2009年和2018年大部分地區政府補貼處于第一區間, 只有少數省份處于第二、三區間, 整體呈現出補貼力度合適的狀態, 說明各地區政府對高技術產業的資助力度較為合理。

(二)啟示

1. 加強自主知識的擴散、吸收和創新, 適當調整投入強度。 由于地區知識積累水平將影響產業持續創新能力, 高技術產業需從戰略發展的高度審視知識積累, 加強自主知識的擴散、吸收和創新, 提升知識積累水平, 進而提升產業科技創新能力; 同時, 適當調整投入強度, 使其與地區既有的知識積累水平相匹配, 減少因自主研發投入遠超既有知識積累水平而造成的資源浪費, 將有限資源合理配置, 實現資源效益最大化。

2. 加大力度吸引外資企業。 筆者認為, 不僅要增加FDI數量, 更要提升FDI質量, 重點吸引技術知識密集型外資企業。 本土企業與外資企業存在一定的技術距離, 更有利于通過“示范效應、競爭效應、人員流動效應和關聯效應”路徑技術外溢來獲取外資企業先進技術和知識, 促進本土企業知識創新和既有知識開發利用, 提升科技創新能力。

3. 健全高技術產業補貼機制, 加強對產業知識產權保護的引導和扶持。 政府應當健全高技術產業的財政補貼機制, 在給予資金補助的同時, 采取鼓勵和引導性政策積極調整產業、政府、外商之間的研發投入結構[34] , 以促進從知識積累到科技創新的轉化; 加強對產業知識產權保護的引導和扶持, 確保高技術產業技術知識創新所帶來的收益, 這樣既能鼓勵高技術產業加強各地區之間的信息溝通、技術共享和知識流通, 又能激發產業知識創新和技術吸收, 促進產業積極開展科技創新。

[1] 榮健,劉西林,佟澤華.基于知識積累的高技術產品研發項目學習雙元最優順序策略研究[ J].科技進步與對策,2017(16):126 ~ 131.

[2] 李培楠,趙蘭香,萬勁波.創新要素對產業創新績效的影響——基于中國制造業和高技術產業數據的實證分析[ J].科學學研究,2014(4):604 ~ 612.

[3] Laursen K., Salter A.. Open for Innovation: The Role of Openness in Explaining Innovation Performance Among UK Manufacturing Firms[ J].Strategic Management Journal,2006(2):131 ~ 150.

[4] 韓亞峰,樊秀峰,周文博.知識資本積累、集團化經營與高新技術企業研發績效——基于知識資本動態積累模型[ J].軟科學,2015(8):14 ~ 19.

[5] 楊菲,安立仁,史貝貝,高鵬.知識積累與雙元創新能力動態反饋關系研究[ J].管理學報,2017(11):1639 ~ 1649.

[6] Grant R. M.. Toward a Knowledge-based Theory of the Firm[ J].Strategic Management Journal,1996(2):109 ~ 122.

[7] Fores B., Camison C.. Does Incremental and Radical Innovation Performance Depend on Different Types of Knowledge Accumulation Capabilities and Organizational Size?[ J].Journal of Business Research,2016(2):831 ~ 848.

[8] 楊立生,陳倩.知識積累、開放式創新與高技術企業新產品績效研究[ J].云南財經大學學報,2020(7):98 ~ 112.

[9] Smith K. G., Christopher J. C., Kevin D. C.. Existing Knowledge, Knowledge Creation Capability, and the Rate of New Product Introduction in High-technology Firms[ J].Academy of Management Journal,2005(2):346 ~ 357.

[10] 洪俊杰,石麗靜.自主研發、地區制度差異與企業創新績效——來自371家創新型企業的經驗證據[ J].科學學研究,2017(2):310 ~ 320.

[11] 儲德銀,張同斌.自主研發、技術引進與高新技術產業成長[ J].科研管理,2013(11):53 ~ 60.

[12] 羅軍,陳建國.研發投入門檻、外商直接投資與中國創新能力——基于門檻效應的檢驗[ J].國際貿易問題,2014(8):135 ~ 146.

[13] 黎文靖,鄭曼妮.實質性創新還是策略性創新?——宏觀產業政策對微觀企業創新的影響[ J].經濟研究,2016(4):60 ~ 73.

[14] 楊洋,魏江,羅來軍.誰在利用政府補貼進行創新?——所有制和要素市場扭曲的聯合調節效應[ J].管理世界,2015(1):75 ~ 86+98+188.

[15] 張軍,許慶瑞.企業知識積累與創新能力演化間動態關系研究——基于系統動力學仿真方法[ J].科學學與科學技術管理,2015(1):128 ~ 138.

[16] Ansari S., Krop P.. Incumbent Performance in the Face of a Radical Innovation: Towards a Framework for Incumbent Challenger Dynamics[ J].Research Policy,2012(8):1357 ~ 1374.

[17] Kogut B., Zander U.. Knowledge of the Firm, Combinative Capabilities, and the Replication of Technology[ J].Social Science Electronic Publishing,1992(7):17 ~ 35.

[18] 李平,劉利利.政府研發資助、企業研發投入與中國創新效率[ J].科研管理,2017(1):21 ~ 29.

[19] 陳繼勇,盛楊懌.外商直接投資的知識溢出與中國區域經濟增長[ J].經濟研究,2008(12):39 ~ 49.

[20] Zhang Y., Li H. Y., Li Y., Zhou L. A.. FDI Spillovers in an Emerging Market: The Role of Foreign Firms' Country Origin Diversity and Domestic Firms' Absorptive Capacity[ J].Strategic Management Journal,2010(9):969 ~ 989.

[21] Schneider P. H.. International Trade, Economic Growth and Intellectual Property Rights: A Panel Data Study of Developed and Developing Countries[ J].Journal of Development Economics,2005(2): 529 ~ 547.

[22] Cheung K. Y.. Spillover Effects of FDI Via Exports on Innovation Performance of China's High-technology Industries[ J].Journal of Contemporary China,2010(65):541 ~ 557.

[23] 魏芳,耿修林.政府科技資助方式、風險投資對企業創新投入的影響——基于我國創業板上市公司的實證檢驗[ J].西部論壇,2018(1):100 ~ 108.

[24] 白旭云,王硯羽,蘇欣.研發補貼還是稅收激勵——政府干預對企業創新績效和創新質量的影響[ J].科研管理,2019(6):9 ~ 18.

[25] 李曉鐘,徐怡.政府補貼對企業創新績效作用效應與門檻效應研究——基于電子信息產業滬深兩市上市公司數據[ J].中國軟科學,2019(5):31 ~ 39.

[26] Duchin R. O., Ozbas, Sensoy B. A.. Costly External Finance, Corporate Investment, and the Subprime Mortgage Credit Crisis[ J].Journal of Financial Economics,2010(3):418 ~ 435.

[27] Busom I.. An Empirical Evaluation of the Effects of R&D Subsidies[ J].Economics of Innovation and New Technology,2000(9):111 ~ 148.

[28] Wallsten S. J.. The Effects of Government-industry R&D Programs on Private R&D: The Case of the Small Business Innovation Research Program[ J].Rand Journal of Economics,2000(31):82 ~ 100.

[29] Hansen B.. Threshold Effects in Non-dynamic Panels: Estimation, Testing and Inference[ J].Journal of Econometrics,1999(2):345 ~ 368.

[30] Ang J. B.. Financial Development, Liberalization and Technological Deepening[J]. European Economic Review,2011(5):688 ~ 701.

[31] 戴小勇,成力為.研發投入強度對企業績效影響的門檻效應研究[ J].科學學研究,2013(11):1708 ~ 1716.

[32] 原毅軍,孫大明.FDI技術溢出、自主研發與合作研發的比較——基于制造業技術升級的視角[ J].科學學研究,2017(9):1334 ~ 1347.

[33] 毛其淋,許家云.政府補貼對企業新產品創新的影響——基于補貼強度“適度區間”的視角[ J].中國工業經濟,2015(6):94 ~ 107.

[34] 吳石磊.現代農業創業投資的梭形投融資機制構建及支持政策研究[M].北京:經濟科學出版社,2018:1 ~ 184.