門診處方不合理用藥原因、影響因素分析及解決對策研究

龔 珺 伍劍鍔

1.江西省高安市人民醫院藥劑科,江西高安 330800;2.江西中醫藥大學附屬洪都中醫院麻醉科,江西南昌 330008

用藥的合理性和準確性是臨床上確保對患者實施治療安全有效的最基本前提之一,而用藥處方則是其最關鍵的核心點[1]。用藥處方的合理與否在很大程度上直接影響患者的臨床治療效果,若醫護人員按照不合理用藥處方對患者進行藥物治療,則極有可能給患者健康帶來極大的威脅。隨著科學經濟的發展,不同規模的制藥廠如雨后春筍般涌現,使得大量新品種藥物得以廣泛運用,雖然取得了較為可觀的醫療效果,但同時也因用藥處方的不合理性等問題導致醫患矛盾日益激烈化。因此,為促進合理用藥情況,加大對患者的用藥安全保障,本研究深入探討門診處方不合理用藥原因以及影響因素,并同時提出幾點相應的解決對策,現報道如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料

從江西省高安市人民醫院各門診科室醫師于2016年12月~2019年3月所開具的眾多處方中隨機選擇240份納為本研究對象。納入標準:①字跡清晰,辨識度高,能夠快速識別;②處方紙張完整無破損且未受其他因素影響,信息全面。排除標準:①因保存管理不當受潮濕等自然因素影響;②不符合本次研究其他相關標準。240份處方中,男132例,女108例;年齡3~76歲,平均(38.49±10.33)歲;處方門診科室類型:兒科57份,婦科73份,消化科90份,其他20份。本研究獲得醫院醫學倫理委員會批準。

1.2 方法

由門診處方抽檢工作人員嚴格參照《新編藥物學》[2]《抗菌藥物臨床應用管理辦法》[3]《處方管理辦法》[4]以及《抗菌藥物臨床應用指導原則》[5]等標準對隨機抽選的240份門診處方的不合理用藥情況進行統計分析,并同時深入分析其所致原因以及探討相應的解決對策;對門診處方不合理使用可能影響因素(包括:給藥方式、藥物選擇、用藥時間間隔、聯合用藥、用藥次數、溶酶的選擇)進行單因素、多因素Logistic分析。

1.3 觀察指標

由參與本次研究的相關工作人員全面分析240份隨機抽檢門診處方的不合理用藥情況,統計不合理用藥處方的總份數以及所占比率,并同時重點分析不合理用藥處方的類型、不同類型不合理用藥處方在總抽檢處方份數以及總不合理用藥處方份數中的所占比率[5]。

1.4 統計學方法

采用SPSS 20.0 統計學軟件進行數據分析,計量資料用均數±標準差(±s)表示;計數資料采用率表示,比較采用χ2檢驗;多因素分析采用Logistic 檢驗,以P<0.05 為差異有統計學意義。

2 結果

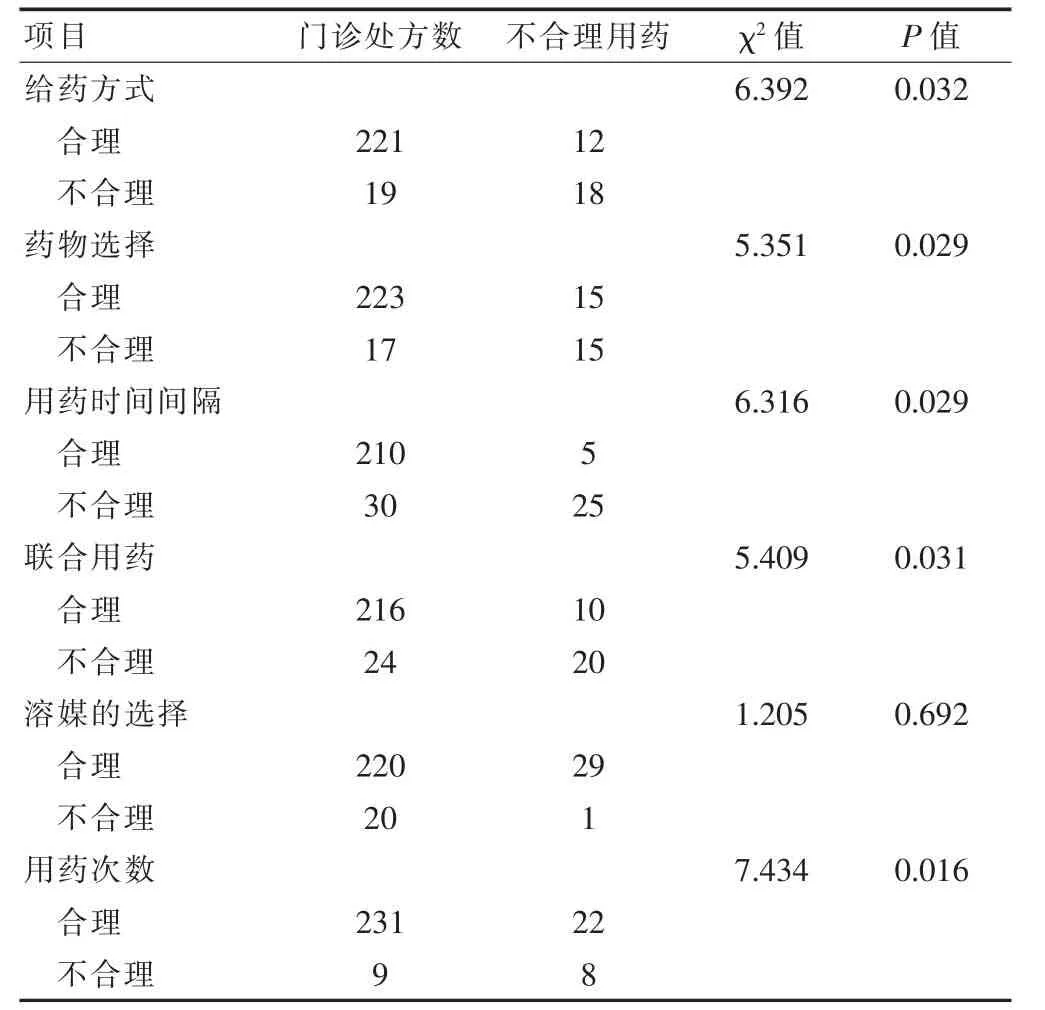

2.1 240份門診處方中不合理處方類型及單因素分析

240份門診處方中共有不合理處方用藥30份,不合理用藥占8.00%。單因素結果顯示,不同給藥方式、藥物選擇、用藥時間間隔、聯合用藥、用藥次數情況下的門診處方不合理發生率比較,差異有統計學意義(P<0.05);不同溶媒選擇情況下的門診處方不合理發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05)(表1)。

表1 240份門診處方中不合理處方類型及單因素分析(n)

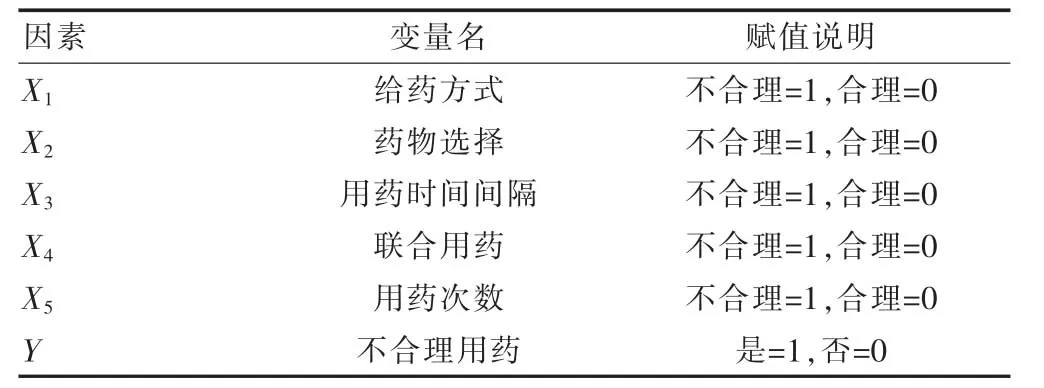

2.2 門診處方中不合理處方影響因素賦值說明

對單因素分析中差異有統計學意義的5 項因素進行賦值(表2),賦值水準α=0.571,對門診處方中不合理處方影響因素行Logistic回歸分析。

表2 門診處方中不合理處方影響因素賦值說明

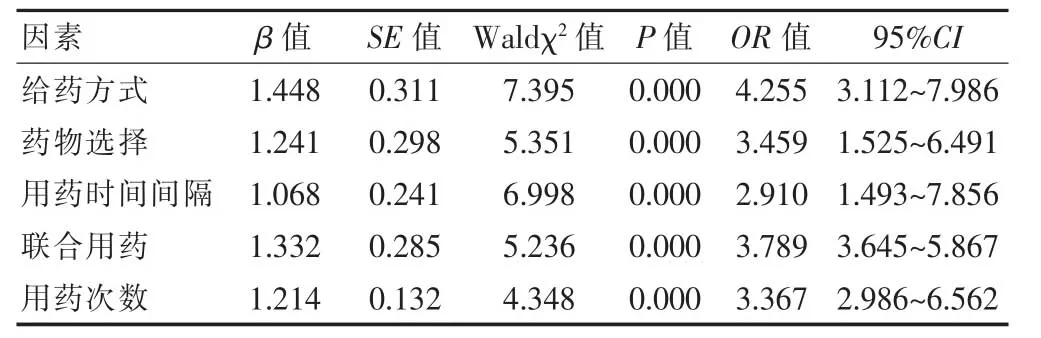

2.3 門診處方中不合理處方影響多因素Logistic分析

多因素Logistic分析結果顯示,給藥方式、藥物選擇、用藥時間間隔、聯合用藥、用藥次數是門診處方不合理用藥發生的危險因素(P<0.05)(表3)。

表3 門診處方中不合理處方影響多因素Logistic分析

3 討論

3.1 不合理用藥處方類型與原因分析

3.1.1 給藥方式不合理 本研究中,單因素結果顯示,不同溶媒選擇情況下的門診處方不合理發生率比較,差異無統計學意義(P>0.05);不同給藥方式、藥物選擇、用藥時間間隔、聯合用藥、用藥次數情況下的門診處方不合理發生率比較,差異有統計學意義(P<0.05);多因素Logistic分析結果顯示,給藥方式、藥物選擇、用藥時間間隔、聯合用藥、用藥次數是門診處方不合理用藥發生的危險因素(P<0.05)。提示門診處方中不合理處方發生率較高,且受到的影響因素較多,不同因素相互作用、相互影響。本次調查顯示,在用藥方面青霉素類以及頭孢菌類抗生素靜脈輸注中每天給藥1次的居多。由于抗生素在體內主要發揮抑菌和殺菌的效果,因此要在靶組織和靶器官內達到有效的濃度,同時要維持一定的時間[6-7]。而此類藥物有半衰期較短的特點,屬于時間依賴性抗生素,其殺菌的作用主要取決于血藥濃度大于該藥所針對細菌最低抑菌濃度的時間,因此其殺菌效果和維持有效血藥濃度的時間呈正相關,給藥間隔時間超過抑菌濃度的時間比一定要>50%左右,才能起到最好的殺菌作用,達到最佳治療效果[8-9]。該類抗生素沒有抗菌后效應,主要的抗菌原則是將給藥時間的間隔縮短,而不是每次增加用藥劑量[10]。因此一般情況下3~4個半衰期可以給藥1次,每日用藥總量可以分為3~4次應用,如果顧慮患者每天多次給藥會出現接受困難和護士操作不方便,可以至少將每日總量分成2次給藥,方可達到有效的抗菌效果。從綜合的角度來看,給藥方式易對藥物在患者體內的吸收以及藥理作用的散發等方面產生一定程度的影響,然而有不少門診醫師在開具處方時卻未做到標明藥物是否可嚼服、是否可掰開服用[11-12]等相關信息,導致藥物結果遭到破壞,進而影響藥效。

3.1.2 藥物選擇不合理 本次調查中,藥物選擇不合理處方占比較大,因此在藥物選擇方面要引起重視,不同的患者在各方面都存在較大的差異性,尤其對于孕婦、兒童、老人等群體而言,用藥處方的開具更應合理謹慎。然而在開具處方時直接忽略患者個體差異性的門診醫師不在少數,導致藥物選擇不因人而異,為患者埋下健康隱患,甚至造成嚴重后果[13-14]。在臨床用藥中,兒科用藥的選擇十分重要,多數的藥物藥效、不良反應和成人之間的差異性較大,對于兒童的安全用藥,除了選取準確的藥物,還要保證準確的應用劑量,要根據各類藥物在兒童機體內的藥動學特點和有可能造成的危害給予全面的評估,對于毒性比較大的藥物,如果必須應用此藥治療,必須實施治療藥物監測,以保證用藥的安全性。如,若采用氟喹諾酮等具有明顯性損傷軟組織不良反應的藥物對嬰幼兒進行給藥,則會對其生長發育造成嚴重不利影響[15-16]。

3.1.3 用藥時間間隔不合理 相關調查表明,臨床大部分現用藥物均具有一定的半衰期[17],需要門診醫師在開具處方時注明用藥次數與用藥時間間隔,由此才能在最大化發揮藥效的同時減少不良反應,但仍有部分門診醫師忽略上述細節,導致患者用藥后不良反應頻發。

3.1.4 聯合用藥不合理 在臨床中治療中,聯合用藥是一種較為常見的給藥方式,但個別門診醫師在缺乏用藥經驗或對藥物適應證尚未掌握熟練的情況下開具聯合用藥處方,不僅難以發揮藥物的協同作用,甚至還可能導致不良反應加劇,加大用藥風險[18]。

3.1.5 溶媒選擇不合理 綜合實際,需注射給藥的藥物溶媒選擇不合理現象并不少見。如,門診處方中開出青霉素鈉與葡萄糖注射液混合使用,但兩者pH值存在一定的差異性,若混合使用則會分解青霉素鈉的有效成分,導致用藥療效欠缺。

3.1.6 用藥次數不合理 在門診處方用藥次數不合理方面,以高血壓患者為例,用藥次數對于該類患者而言至關重要。如氨氯地平的正確用藥次數為1次/d,2.50 mg/次[12],但本次抽檢處方中卻為3次/d,5 mg/次,易隨著用藥次數的增多而不斷加大用藥風險。

3.2 解決措施

3.2.1 完善并落實醫院規章制度 醫院制定科學合理的處方集以為門診醫師開具處方時提供相應的參考標準,并不斷規范其處方書寫行為,確保字跡清晰可辨;優化處方點評制度,以及時發現處方中存在的問題加以改正;建立相應的門診處方退回修正制度,確保經抽查不合理的用藥處方可進行退回,待醫師修正后再提交審核;建立相應的獎懲制度,將崗位責任落實到位,對于不合理處方,可對開具醫師進行批評教育并給予一定的處罰,對于長期開具處方合理的醫師應給予相應的獎勵,以不斷提高醫師對處方用藥合理性的重視度[19]。

3.2.2 不斷優化臨床醫師與藥師的專業技術水平 由于門診處方質量在很大程度上取決于醫師與藥師的專業技術水平以及職業道德素養,因此醫院務必要注重加大對其專業綜合素養以及業務能力的培養力度,定時定期組織醫務人員參與處方管理、規范處方等相關培訓活動,同時還應注重對其職業道德水平的培養與優化,促使其能夠正視門診處方合理用藥,在工作崗位中認真負責,從而進一步提高門診處方用藥的合理性。

3.2.3 合理使用抗菌藥物謹防抗生素濫用 通常情況下,抗菌藥物都有相應的抗菌譜,若疾病感染的細菌并不屬于該抗菌譜,則即便采用其對患者進行用藥治療也是無效的,甚至還可能增加細菌的耐藥性。由此可見,合理使用抗菌藥物意義重大。因此,醫院應不斷加大對抗菌藥物門診處方的監管和檢查力度,一旦發現不合理處方應及時退回修正,謹防抗生素濫用[20]。

3.2.4 處方點評制度的建立和管理 醫療機構要建立完善的處方點評制度,仔細填寫處方評價點評表,針對處方藥物進行動態監測和超常的預警,要登記好不合理處方,并進行通報,針對不合理用藥處方要及時干預和控制。針對發生超常處方3次以上并且無正當原因的醫師提出警告或者培訓學習,限制出錯醫師的處方權,如果連續2次出現超常處方并且無正當緣由者,取消醫師處方權。綜上所述,醫院門診處方中存在以給藥方式不合理、藥物選擇不合理等為主的不合理用藥情況,受到的影響因素較多,不同因素相互作用、相互影響,醫院相關部門應進一步推動用藥制度的落實,同時注重不斷提升醫務人員的綜合技術水平和與職業道德水平,促使其能夠在工作崗位中嚴于律己、認真負責,從而不斷提高門診處方的合理性。