人工股骨頭置換術與全髖關節置換術對股骨頸骨折患者術中情況及術后療效對比研究

庾 明,王 進,吳治林

(四川省達州市中心醫院骨科,四川 達州 635000)

股骨頸骨折是老年人常見疾病,受年齡和解剖因素影響,患者骨折部位不易愈合,且術后并發癥較多[1]。根據患者病情為其選擇合適的手術方法是改善其預后的關鍵,其治療方式主要有全髖關節置換術,它能有效的恢復髖關節功能。全髖關節置換術由于創傷較大,可能會增加血液循環系統中血栓形成幾率[2,3]。術后常見的嚴重并發癥,主要有下肢深靜脈血栓,而其容易引起肺栓塞,且全髖關節置換術后,患者短時間內無法下床活動,深靜脈血栓形成的風險進一步加大[4]。本研究探討股骨頸骨折采取人工股骨頭置換術、全髖關節置換術后,臨床療效、術中及術后情況進行比較,現報道如下。

1 資料與方法

1.1一般資料:選擇我院收治的確診為股骨頸骨折的患者92例,時間范圍在2017年10月至2018年10月,采用簡單隨機分組,兩組患者見表1,無統計學差異。本研究經我院倫理委員會審核通過。

1.2納入排除標準:納入標準:①經X線等影像學檢查確診為股骨頸骨折;②患者均符合《骨折(第三版)》中股骨頸骨折相關診斷標準[5];③患者受傷前髖關節功能正常。排除標準:①髖關節置換術史;②患者合并有其他腰部疾病;③患者由代謝性疾病或腫瘤引起。

1.3手術方法:兩組患者均采用硬膜外麻醉。對照組患者采用人工股骨頭置換術,外側入路切開,于患側股骨大粗隆中心點處,切開,弧形切口12cm,將股骨外旋和內收,當關節囊暴露,取出股骨頭,徹底清除軟組織,置入人工股骨頭,實施復位。觀察組采取的治療方式全髖關節置換術,對患者進行硬膜外麻醉,于患者髖關節中央位置,切開15cm,切至髖關節囊,進行截骨,清除其中的軟組織,脂肪組織、贅物等,將生物型假體置入其中,并留置引流管導流液體。術后針對患者具體情況,采取因人制宜進行早期康復鍛煉,如出現感染情況,應積極進行抗感染治療。

1.4觀察指標

1.4.1比較兩組患者臨床療效:分為顯效、有效和無效。顯效:患者術后髖關節功能恢復正常,無并發癥,Harris評分在90~100分之間;有效:患者癥狀明顯改善,術后髖關節功能改善50%以上,Harris評分在70~89分之間;無效:未達到上述標準,患者Harris評分小于70分。總有效=顯效+有效。

1.4.2記錄兩組患者術中失血量、手術耗時和引流量,同時進行比較。

1.4.3觀察并測定血液D-二聚體、血漿纖維蛋白原(FIB)、紅細胞壓積(HCT)及全血黏度水平。

1.4.4同時術后嚴密觀察兩組患者發生下肢深靜脈血栓、假體松動、感染等不良反應。

2 結 果

2.1一般資料:兩組一般資料比較無明顯差異(P>0.05)。見表1。

表1 兩組患者一般資料比較

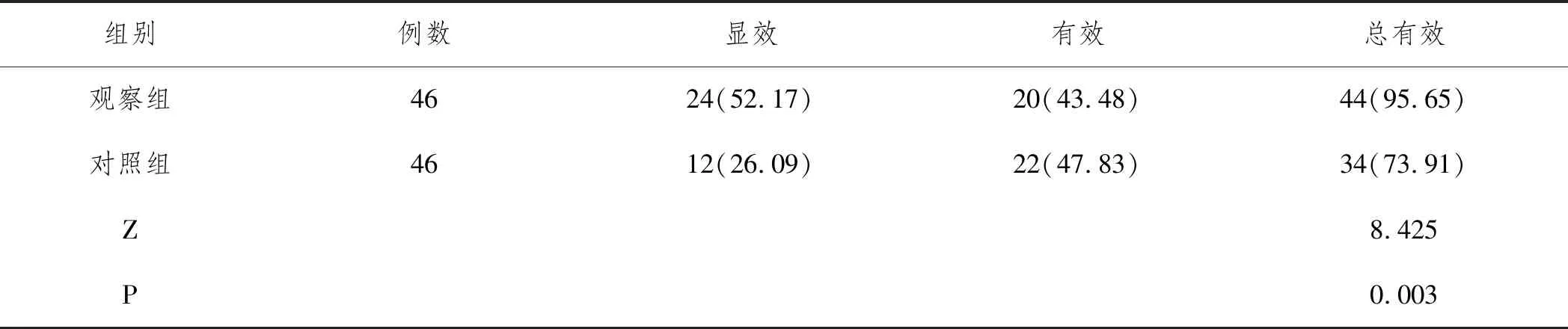

2.2兩組臨床療效比較:觀察組總有效率明顯高于對照組((95.65% VS 73.91%)(χ2=8.425,P<0.05)。見表2。

表2 兩組臨床療效n(%)

2.3兩組患者手術相關指標比較:觀察組患者手術耗時(86.21±7.03)min,較對照組手術耗時更長(P<0.05);術中失血量較對照組增多(P<0.05);術中引流量也明顯多于對照組(P<0.05)。見表3。

表3 兩組手術情況比較

2.4兩組患者血液D-二聚體、FIB、HCT及全血黏度水平比較:治療2周后,兩組患者血液D-二聚體、FIB、HCT及全血黏度水平明顯降低(P<0.05),對兩組治療前后差值進行比較,與對照組比較,觀察組患者血液D-二聚體、FIB、HCT及全血黏度水平變化幅度更大(P<0.05)。見表4。

表4 兩組患者血液D-二聚體FIB HCT及全血黏度水平比較

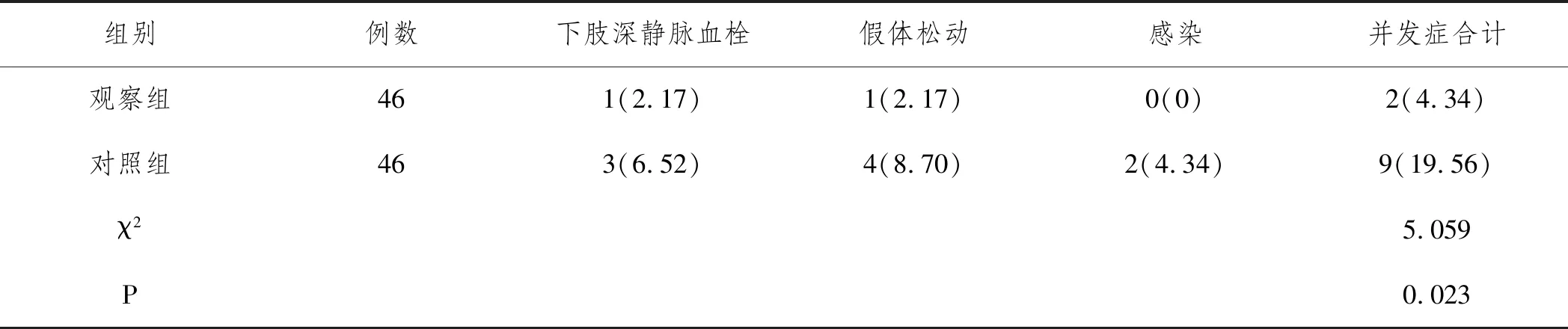

2.5并發癥發生情況比較:觀察組患者的并發癥發生率明顯低于對照組(P<0.05)。見表5。

表5 兩組并發癥情況比較n(%)

3 討 論

隨著醫療技術發展,假體置換術在臨床應用十分廣泛,特別是在老年移位性股骨頸骨折治療中取得了較好治療效果。股骨頸由于其特殊解剖結構,容易發生骨折部位不愈合、下肢深靜脈血栓等并發癥,嚴重影響患者生活質量[6]。下肢靜脈血栓形成是術后常見的嚴重并發癥,其發生與長期臥床血液流速緩滯、靜脈壁損傷等因素有關[7]。

全髖關節置換是一項大型外科手術,會對患者造成比較大的創傷,并且手術之后DVT出現的概率往往比較高,會對后續治療效果和患者滿意度造成影響,為了避免這一問題出現,通常需要利用抗凝藥物進行預防,否則的話,如果出現肺栓塞,患者將會出現比較高的死亡概率。經過全髖關節置換術治療之后,一個月內需臥床靜養,因此活動量比較少,此外,接受該項治療的患者年齡都比較大,因此身體功能退化,從而導致血液出現高凝狀態[8]。相關的研究報道指出,下肢深靜脈血栓經常出現在全髖關節置換術后的1~15d內,其中1~5d是高發時間段[9]。

人工股骨頭置換術創傷小、恢復快。相關研究[10]指出人工股骨頭置換術存在遠期股骨磨損問題,容易造成患者后期骨關節活動出現限制,并容易疼痛復發,遠期并發癥較多。本次研究中,觀察組患者其并發癥發生率更低,表明全髖關節置換術較人工股骨頭置換術治療具有不良反應少,安全性高等優點。

本研究顯示,觀察組總有效率明顯高于對照組((95.65% VS 73.91%)(Z=2.936,P<0.05),表明全髖關節置換術臨床療效優于人工股骨頭置換術。觀察組患者術中失血量、手術耗時和引流量明顯多于對照組,表明全髖關節置換術術中出血更多,手術時間較長,比人工股骨頭置換術操作復雜,對施術者要求更高的手術操作技術。血液D-二聚體、FIB、HCT及全血黏度都是凝血相關的重要指標,有資料顯示,血液D-二聚體、FIB檢測對于下肢DVT具有預測作用。觀察組患者血液D-二聚體、FIB、HCT及全血黏度水平較對照組低,表明全髖關節置換術可降低下肢靜脈血栓發生風險。

綜上所述,全髖關節置換術出血和手術時間較多,但療效優于人工股骨頭置換術,可有效減少下肢深靜脈血栓形成,值得臨床進一步推廣。