“藝”“匠”比肩并修:家具設計課程實踐性教學探索

王道靜 楊葉秋

摘要:在中國綜合類大學的設計類課程訓練中,探究“藝”與“匠”的相互關系。文章以一門家具設計課程為例,探索“藝”與“匠”雙軌并修的教學新模型,在既定材料和限定結構形式下進行“匠”的實驗與實踐,培養學生精致沉寧的哲匠思維與品質。研究提出了“藝”的認知與設計訓練、“藝”“匠”比肩的設計創意訓練、“匠”的實驗與實踐、和“技”的輸出與展示是設計教學新模型的四個重要訓練環節。總結得出了團隊協作、紙到制作的銜接訓練、匠人思維轉化、教學開放性把控四方面課程教學與實踐經驗。

關鍵詞:藝匠 家具設計課程 設計教育 實驗性

中圖分類號:G64 文獻標識碼:A

文章編號:1003-0069(2021)03-0143-03

引言

富于創造性、實驗性和實踐性的藝術設計活動的最終目標,是設計者運用想象、感知、表現等能力和素質,將腦中所想所思用圖示的形式表達出來,并根據情況進行實驗嘗試,將其轉化成模型或實物樣品。一切具有美與實用雙重屬性的人造物的創造,都需要設計師通過選取材料并配合相應的結構以及制作工藝來實現。材料的選擇、結構以及加工工藝的設計,具有實驗性。實驗的不確定性在于其可能成功、可能失敗,可能在依據圖紙制作的過程中不斷調整和完善,形成完美的設計作品。

中國的設計教育發展到今天,包豪斯教育所踐行的工藝訓練被廣泛認同,但是在教學中,具有匠心匠藝特點的體驗性、實驗性、探索性的教學方法和訓練卻因多種原因,在綜合性院校的家具設計課程教學中,實施的不廣泛。綜合院校的家具設計課程教學的設計創意輸出,偏圖示化輸出的居多,模型或者樣品制作比較少,在課程教學訓練中,存在重“藝”多于“匠”的現象。

一、家具設計課程教學“藝”、“匠”相容的必要性

2019年3月教育部公布的《2018年度普通高等學校本科專業備案和審批結果》中,家具設計與工程專業獲批。作為一個以專業名稱命名的課程,家具設計課程在環境設計專業培養方案中課時有限,訓練內容必須圍繞環境設計專業人才培養目標,進行教學設計。

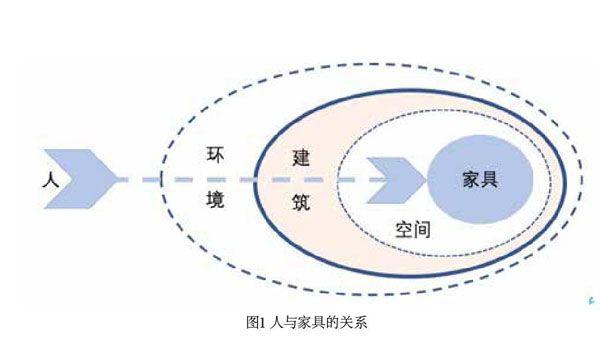

(一)家具設計課程的核心地位源于其與空間、建筑、環境和人之間的關系

室內空間的外延是建筑,內容物是家具與陳設品,如圖1。家具是建筑空間中靜寂無聲的主角,人則是其服務的直接對象。所有藝術設計產品的觸覺感知中,與人體接觸最密切的是被稱為人類第二皮膚的服飾,次密切接觸人體的當屬家具。人在空間中交替變化的各種活動形式都需要通過不同類型的家具來實現,家具是維持人體的舒適和健康的必備器具。

(二)家具設計需要“藝”、“匠”合作完成

家具具有技術和藝術相結合的特征。家具的藝術性在其視覺美,實現的方法手段,即是家具的技術屬性。就藝術屬性而言,家具設計課程教學需要注重美的呈現和傳達。就技術屬性而言,家具設計課程教學還應該注重設計創意圖紙的實物模型化,或實物轉化。一切設計的實物轉化,都具有“匠”的特點和氣韻,其過程需要的和呈現的是工匠精神和匠人思維。

(三)家具設計創意需要通過制作感知與檢驗

現代技術條件下,設計與制造按社會分工幾乎完全分離。家具設計課程教學如果也秉承這樣的分離,那么,學生的設計思維訓練就缺少設計與制造之間的對接實訓,缺少了匠人思維的訓練以及對匠人精神的理解和感知。因此,家具設計課程的教學,不僅應該包括設計思維訓練和創意的圖示化傳輸,還應該包括模型制作實驗,通過制作實驗反應和訓練匠人的精神和思維。

(四)家具設計課程需要“藝”、“匠”比肩并修

由于各種各樣的原因,家具設計課程本科教學的實驗和實踐性操作總是差強人意。主要表現在:

第一,學生們習慣于尋找代加工點,將自己不完善的圖紙交給加工者代加工,設計圖紙的深化和二次修改很多時候就由有經驗的加工者完成。學生并不深究從圖紙到實物產品階段的問題和調整是怎樣的。

第二,計算機機房的設計表達的虛擬性效果不能彌補材料與結構的認知訓練。從cad到3dmax效果圖制作,圖面效果絢爛美妙,讓師生都很享受。而對材料、結構的理解和掌握,對圖紙的形式美轉化成實物后可能出現的問題,卻無法感知。對著設計圖討論材料問題總是不具有直觀性;而對于不同材料有不同結構和裝飾處理手法這個問題,學生不具親驗感受。

受圖紙設計階段問題得不到完美解決,以及教學效果差強人意的困擾,家具設計課程應該嘗試突破“紙上談兵”和“以圖評優”的教學方法,進行創新設計的實驗性和實踐性嘗試。在將家具設計課程的理論內容集中探討之后,帶領學生進行實物模型制作的實驗與實踐。在課堂教學中通過設計、制作的實驗實現“藝”、“匠”比肩并修。

二、基于“藝”“匠”并修的課程教學環節設計

設計類課程的教學內容一般都包括兩個部分:理論教學和命題設計實訓或實踐。一般教學中理論教學內容或者融入設計實訓或者單獨設定。這兩部分是將兩種“技”——“藝技”與“匠技”融合在一起進行規劃的。據此,家具設計課程規劃了三部分教學內容:第一部分是“藝”的認知,第二部分是“匠”的實驗與實踐,第三部分是設計輸出與展示,如圖2。

(一)“藝”的認知——理論感知

“藝”的認知部分,既是對家具藝術性的認知,也是家具創意設計實踐中對“藝”的掌握和應用。

(二)“藝”、“匠”比肩的設計創意訓練——從理論到虛擬圖示化的設計實踐

從“藝”的認知的應用維度,進行創意設計課題的設定。在有限課時內的課題,圍繞“藝”、“匠”維度的訓練目標展開,在開放性和限定性之間找到一個支點。學生需要在此階段完成設計創意方案的圖示化表達。

(三)“匠”的實驗與實踐——從虛擬設計圖到制作實驗

“匠”是基于“藝”基礎之上的設計創意實驗。從制作的維度對前期的設計方案進行再設計以及設計深化,繪制零件圖,并進行實物模型的制作實驗。在設計制作實驗中發現問題,并調整設計方案以解決問題,最終輸出實物模型樣品。

(四)“技”的設計輸出與展示——圖紙與制作的綜合展示

設計輸出與展示,包括成績評定文件、課程結課作品展、設計競賽等。此階段是學生“藝”與“匠”兩種技能的呈現與展示階段。攝影、排版、展板、展卡、創意產品圖冊等的制作,需要藝術綜合能力和素養,與計算機技術等手段。

三、基于實驗和實踐性的匠人思維訓練過程控制

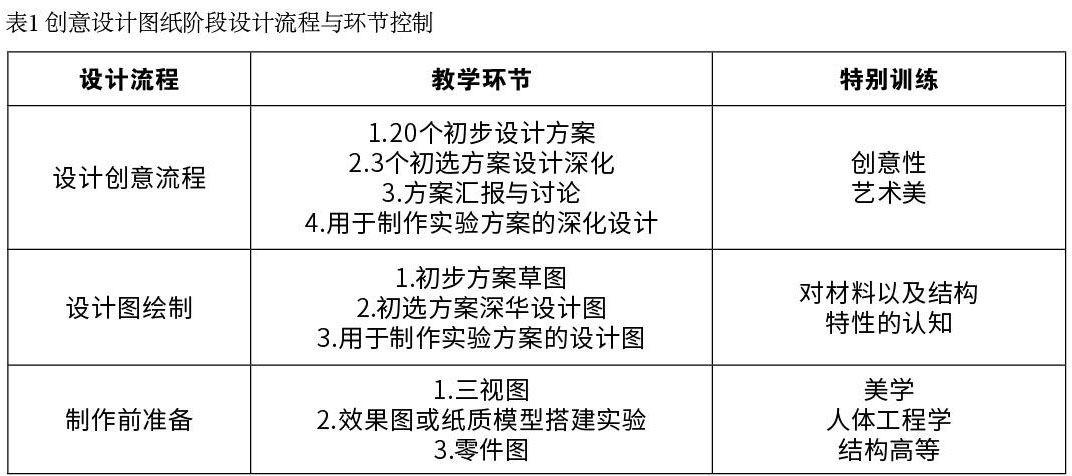

訓練程序分為兩階段,第一階段是圖紙階段,第二階段是制作實驗。在設計實驗的主題設定上,限定了家具設計的類型、材料和結構,此種限定也包括了實驗室條件下的加工方法的限定;在“藝”的設計傳達上則給予足夠的開放性。

(—)通過圖示表達呈現的創意設計階段

1.教學環節設定。本階段分為四個環節,第一個環節是頭腦設計風暴,第二個環節是設計方案的遴選與深化,第三個環節是小組方案碰撞與討論;第四個環節,每組對選定的方案進行深化設計,從材料、結構、人體工程學的角度出發,繪制三視圖、零件圖、結構圖,并根據需要制作紙質小模型以探討設計作品實現的可能性,如表1。

2.教學結果和目標。此階段完成的時候,每組同學都確定了用于制作的作品,并制作出三視圖和零件尺寸圖,有的小組制作了效果圖,有的小組制作了模仿榫卯結構的紙板模型,以驗證設計的可行性。

3.教學實施中的問題與解決措施。小組討論與碰撞中,問題最多的點是,如何設計多層膠合板和高密度板家具的結構,即高密度板和多層膠合板所能夠實現的結構形式的認知。本著讓學生通過制作實驗發現問題和解決問題的態度,在設計創意階段,教師的指導和引導是開放的,目的是發揮學生的自主性和能動性以及探索精神解決問題。方案討論中,教師向學生講解選定材料的性能和結構特性,指明設計上存在的美學、人體工程學、結構等問題,可以查閱和借鑒的資料和方向,制作中可能遇到的問題,但并不給出具體的修改意見,甚至不強制要求修改,因為本課程的目的是實驗性,課程鼓勵學生通過親驗來感知材料、結構以及造型之間的關系,允許學生制作失敗或所做非所想。

4.設計創意階段作品輸出。從確定出用于制作的設計方案草稿,到用于制作的設計圖的完成,這個階段磨合中的最大特色是團隊的智慧、小組成員的討論、修改和分工合作,這使制作前的準備即完善又充分,如圖3。

(二)從圖紙到制作實驗與實踐階段

制作階段的步程序包括:開料——打磨——試組裝——調整與修訂——組裝——表面裝飾。由于圖紙階段完成了零件圖的繪制,因此,制作實驗階段進展速度很快。3至4人的小組,用便攜電動工具,開料和零件打磨只用了了個課時即完成。接下來就是組裝,組裝中,方案討論階段預見的問題紛紛出現,反復的討論、調整與修訂、再組裝的循環環節在各小組之間展開。這個過程中的細節調整和設計,體現了學生們的匠心,如圖4。

以冰山桌為例。“冰山桌”的設計理念是破冰而出的冰山,三塊菱形板卡接形成支撐體,并穿透圓形桌面形成一個三角錐的“冰山”(圖3中圖)。該設計在方案討論階段預見的問題是45度斜接用手提電動工具加工的可能性和精度問題。但是,小組成員很希望進行嘗試,并繪制了很詳細的加工圖紙。榫卯結構的嘗試失敗之后,小組成員并不氣餒,通過有老師介入的小組討論后設計定制了金屬連接件,完成了此作品。本組作品在嘗試加工和制作的過程中所呈現的實驗性、親驗性,以及探索精神,展示的是“匠人”的精神和風采:修改-失敗-修改-失敗-修改。

其他小組出現的問題。包括素凈的木色板面的裝飾問題,以及其他材料的介入形成裝飾性和對比等問題。例如,“界山”(圖5),試組裝后發現桌子的臺面和桌腿的板厚度相同導致形式感弱缺少變化性,于是將桌腿增加為三層板厚度并形成進退的凹槽;“糾纏”花幾(圖4左下圖)則引入繩線編織,以配合和打破層板側面單向走向的線條產生的僵硬感。

(三)“技”設計輸出與展示

設計輸出的方式,是將實物模型通過攝影、電腦后期處理、排版等一系列制作,形成作品從設計創意到最終成品的排版。此外,課程結課作品展是該課程每年結束都要舉辦的,小組同學制作本組的作品卡,班級匯總一個從設計創意到制作過程的由照片和視頻串聯與編輯成的視頻,將最終的成果展示出來。參賽是學生們最喜歡的活動,每次課程結束都組織同學們參加設計競賽,使課程有一個完美的結束,如圖5。

四、“藝”與“匠”并軌訓練中出現的問題與調整

需要調整的問題,恰恰是依賴圖紙表達很難引導學生想明白和能調整到位的問題。人對實物的感知是全方位全角度的,而計算機繪制的視圖是平面化的,效果圖的觀察中攝像頭的位置尤其是高度的選擇,初學者也并沒有足夠的經驗,即便是一個個指導,個人接收能力和感知能力不同,結果也是不同。而實物制作過程中的問題一目了然,同學們面對問題都積極討論尋找整改策略,因為他們面對的是一件家具實物,盡管只是模型,盡管加工粗糙,但他們充滿激情,富有成就感,如圖6。

實物模型制作中出現的問題的指導原則是開放性和引導性,而非答案性,主要問題包括以下6個方面。

(1)視覺落點和中心問題:師生共同對著正在制作的模型,引導同學們看自己的作品,體驗不同類型的家具產品,觀者的視覺應該落在哪里,或者是設計師想讓觀者的視覺聚焦在哪里,設計者對產品的心理預期是什么,如何達到這個心理預期,可以做的調整和變化是什么。(2)產品設計形式美與材料關系問題:圖紙設計的蒼白感在制作階段被感知后,通過材料的對比、結構的暴露、以及板的多層疊加形成凹凸進退變化,或者通過鏤空設計與加工等手法,實現產品細節的深化。(3)比例與尺度問題:對初學者來說,通過自己的設計圖,完全把控好比例與尺度問題是比較難的,而實物模型的制作卻完全不同,效果直觀。(4)色彩與造型關系:實驗性的特色就在于突發性,一組同學將本作品桌面噴了黑色的油漆,桌面下的支撐體噴白色,結果黑色的收縮性,以及白色的拓展性,導致素模階段比例協調的作品變得很不協調。所有同學都通過這個作品直觀感知了一次色彩對形態的影響。(5)表面彩繪裝飾:為了讓同學們了解不同材料有不同的表面處理手法,課程允許兩組同學做表面彩繪裝飾處理,作為課程的示范,以便于同學們了解表面裝飾的作用,材料以及材料基底處理對表面涂飾的影響,以及噴漆與刷漆效果的不同。(6)結構不穩定問題:由于材料的特殊性,以及手工電動工具加工能力的限制,“新手”的作品在結構穩定性上的問題比較突出,尤其是在圖紙設計階段規劃不夠到位的作品。學生們深刻感受到匠人的技藝和匠人精神對于一件設計作品的重要性。

五、課程收獲總結

作為環境設計專業的一門專業主干課程,家具設計課程的地位和重要性毋庸置疑。在以計算機輔助設計為表現方法提交設計創意作品的教學中,同學們往往受軟件運用能力上的限制,設計中規避難以表現的形態。同時,對于結構問題以及材料問題或者選擇忽略或者選擇一點即止,課程學時限制了一步步控制各個環節達到設計深入的可能。然而,制作的實驗卻讓同學們收獲了很多新內容。

第一,團隊協作與合作的訓練。成員之間集體討論,在制作階段每個成員都發揮了自己的作用,一件作品完成的時候,成員的集體榮譽感和成就感都呈現在他們的笑容里。

第二,從圖紙到制作的銜接訓練。這是大學四年中難得的一次親手將設計轉化成實物的一次嘗試,也是學生第一次通過實驗與實踐感知設計與制造,材料與結構之間的關系和關聯性。

第三,從藝術思維向匠人思維轉化的訓練。學校階段很多課程的學習,學生對于藝術美的認知和體驗非常深刻,甚至不自覺地在任何設計中都將藝術美的思維放在第一位,本課程卻第一次將學生的藝術美的思維引導到匠的維度,從匠的思維方式上,重新思考和審視自己的設計作品,并進行符合材料和加工技術現狀的調整。同時,在制作過程中體會匠人技藝與匠人精神。

第四,從教師的角度看,實驗操作的指導中注意開放性把控,是比較重要和關鍵的點,提前預見和發現問題引導學生探索解決問題的途徑,能夠確保教學質量和教學效果。此外,課程實踐操作中的安全性問題是重中之重。

總之,在計算機房完成設計作品,教師面臨的壓力要小于模型室制作模型。除了模型室內噪音和粉塵比較大之外,教師更面臨著實驗室安全、操作中的學生安全等多層壓力,制作過程中的安全教育與控制需要步步謹慎。不過,學生們的能動性和創造力,卻在這樣的教學活動中被激發出來。整個課程一環扣一環,師生都沉浸在創作的熱情里。