館藏維管束植物標本的特征分析

張麗 向剛

摘 要 博物館收藏的植物標本是陳列展覽的基本素材之一,其不僅是記錄自然的憑證,而且是研究植物演化與生態環境的寶貴資料。通過整理和統計,分析貴州師范大學博物館所藏維管束植物的標本特征。結果表明:維管束植物現有1 569件,共147科497屬777種,其中蕨類植物19科36屬46種,裸子植物6科12屬14種,被子植物122科449屬717種,可見館藏植物標本具有較高的多樣性和復雜性。此外,有花無果的標本較多,而有花有果的標本則較少,這一現象可能與標本的采集季節及植物的自身特性有關。本研究結果可為貴州地區植物多樣性分析提供基礎數據,同時也為該館今后的標本采集和收藏工作提出相應建議。

關鍵詞 維管束植物 物種組成 標本狀態

0 引言

生物標本是自然界各種生物最真實、最直接的表現形式和實物記錄。博物館作為長久妥善保存這些標本的場所,其建立的目的之一便是不斷擴大收藏,為社會公眾展示千姿百態的自然生命。本文基于貴州師范大學博物館所藏臘葉標本名錄,統計分析其維管束植物的標本特征,旨在為貴州地區生物多樣性研究提供基礎數據,為該區域內生物資源保護與生態恢復提供科學參考,同時也為該館今后的標本采集和收藏工作提出相應建議。

1 標本來源

本文研究對象為貴州師范大學博物館所藏的維管束植物標本,主要來源于該校生命科學學院師生的野外采集。如圖1所示,采集地點遍布遵義、畢節、銅仁、黔東南、黔南等地區,包括赤水、金沙、江口、石阡、松桃、鎮遠、施秉、都勻8處,涉及桫欏國家級自然保護區、梵凈山國家級自然保護區和云臺山喀斯特地貌區。

貴州地處云貴高原,介于東經103°36′~109°35′、北緯24°37′~29°13′之間,屬亞熱帶季風氣候,總面積達176 167 km2。境內地勢西高東低,自中部向北、東、南三面傾斜,平均海拔在1 100 m左右。由于特定的地理位置和多變的地形地貌,當地植被豐富,組成種類繁多,區系成分復雜。

維管束彼此交織連接,構成初生植物體輸導水分、無機鹽及有機物質的一種輸導系統——維管系統,并兼有支持植物體的作用。有時也根據維管束的有無作為劃分高等植物與低等植物的界限,故維管束植物亦可稱為“高等植物”。

2 統計與分析

2.1 基本組成

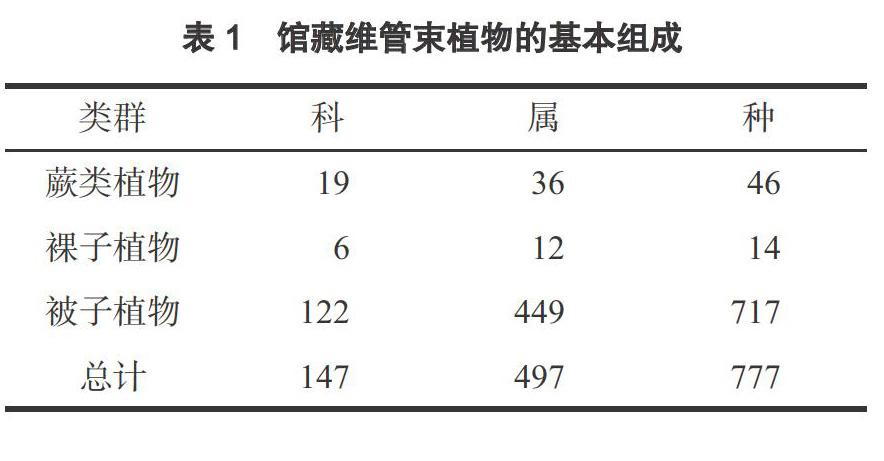

由表1可知,貴州師范大學博物館共收藏維管束植物標本1 569件,總計147科497屬777種,其中蕨類植物19科36屬46種,分別占總科數、總屬數、總種數的12.93%、7.24%、5.92%;裸子植物6科12屬14種,分別占總科數、總屬數、總種數的4.08%、2.41%、1.80%;被子植物122科449屬717種,分別占總科數、總屬數、總種數的82.99%、90.34%、92.28%。就被子植物而言,單子葉植物13科62屬75種,雙子葉植物109科387屬642種。在科級階元、屬級階元及種級階元水平上,裸子植物處于劣勢,占比最低,而被子植物處于優勢,占比最高,這與植物類群在自然生境中的整體分布相一致,貴州地區以被子植物為主,裸子植物和蕨類植物相對較少。

另由表2可知,館藏中國珍稀瀕危植物共8種,隸屬于5科5屬,皆為國家重點保護野生植物,其中部分為中國特有。

2.2 級別數量

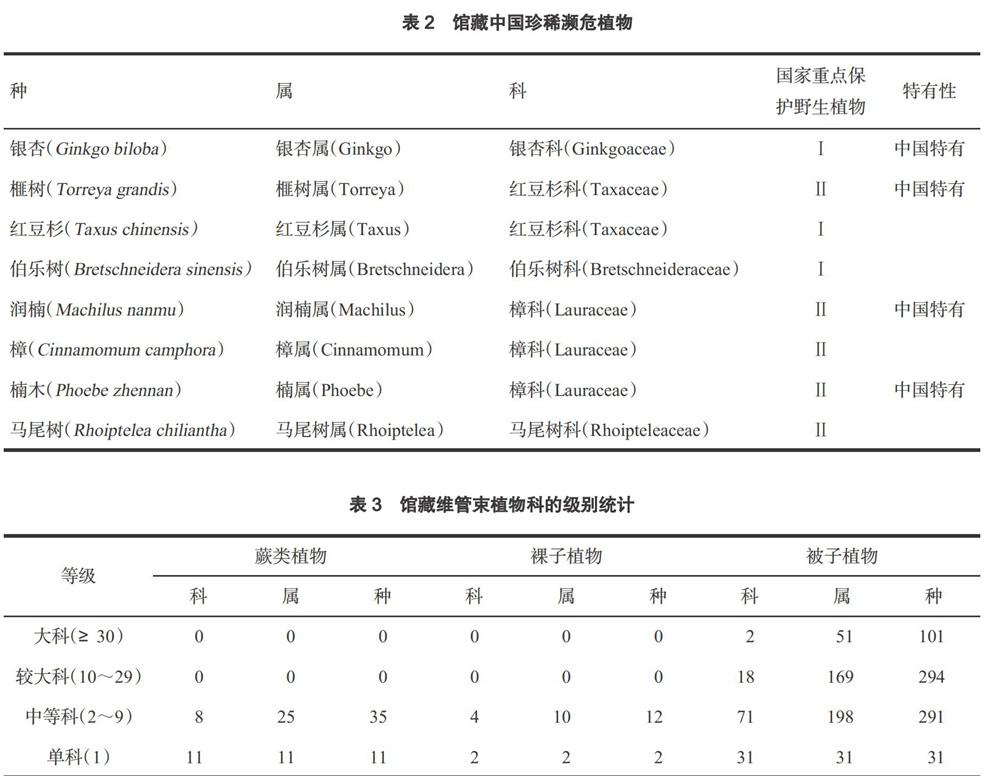

由表3可知,根據館藏維管束植物每科中包含的種數可劃分為4個等級:大科(含有30種及以上的科)、較大科(含有10~29種的科)、中等科(含有2~9種的科)、單科(含有1種的科)。含有30種及以上的科有2科,為薔薇科(Rosaceae)和菊科(Compositae),占總科數的1.36%;含有10~29種的科有18科,占總科數的12.25%;含2~9種的科有83科,占總科數的56.46%;含單種的科有44科,占總科數的29.93%。其中,大科和較大科為優勢科,20個優勢科共有220屬395種。從科級階元來看,超過半數的物種集中在20個優勢科,即較少的科含有較多的種,其他科所含有的種類較少,19.73%的科少于10種,66.67%的科少于5種,這表明館藏植物標本具有較高的多樣性和復雜性。

薔薇科包含的植物種類最多,共61種,占總種數的7.85%,主要有棣棠花(Kerria japonica)、繡線菊(Spiraea salicifolia)、龍芽草(Agrimonia pilosa)、繅絲花(Rosa roxburghii)、火棘(Pyracantha fortuneana)、小果薔薇(Rosa cymosa)、覆盆子(Rubus idaeus)等。其次為菊科,共40種,占總種數的5.15%,主要有魚眼草(Dichrocephala auriculata)、異葉黃鵪菜(Youngia heterophylla)、鼠麴草(Gnaphalium affine)、刺兒菜(Cirsium setosum)等。再次為百合科(Liliaceae),共29種,占總種數的3.73%,主要有多花黃精(Polygonatum cyrtonema)、菝葜(Smilax china)、山麥冬(Liriope spicata)、萬壽竹(Disporum cantoniense)等。其他包含較多植物種類的為唇形科(Labiatae)、豆科(Leguminosae)、虎耳草科(Saxifragaceae)、大戟科(Euphorbiaceae)、傘形科(Umbelliferae)、忍冬科(Caprifoliaceae)、樟科。

包含最多屬的科為薔薇科,共26屬,占總屬數的5.23%;其次為菊科,共25屬,占總屬數的5.03%;百合科包含了23屬,占總屬數的4.63%;其他包含10屬及以上的科分別為豆科、傘形科、虎耳草科、禾本科(Gramineae)、大戟科、唇形科,其余各科屬、種數均較少,說明館藏植物標本含有相對豐富的偶見種。

2.3 標本狀態

種子植物(由裸子植物和被子植物組成)的花和果、蕨類植物的孢子囊是識別物種的重要特征。此外,植物標本上的花朵、果實還具有一定的觀賞價值。如圖2所示,館藏種子植物的標本狀態分為4類:有花無果的占38.94%、無花無果的占28.09%、無花有果的占21.33%、有花有果的占11.64%;館藏蕨類植物的標本狀態分為2類:有孢子囊的占95.65%,無孢子囊的僅占4.35%。值得注意的是,種子植物中有花無果的較多,而有花有果的則較少,這一現象可能與標本的采集季節及植物的自身特性有關,建議日后不妨在花果期進行采集。

3 結語

植物標本既是記錄自然的憑證,又是研究植物演化與生態環境的寶貴資料。同時,博物館所藏的植物標本也是陳列展覽的基本素材之一。作為生物多樣性信息的重要載體,目前其已受到越來越多的關注和重視,各國正積極推動相關共享平臺的搭建。對此,貴州師范大學博物館開展了館藏植物標本的數字化工作,為貴州地區乃至全國的標本信息庫建設作出了一定的貢獻。

在未來的標本采集和收藏工作中,我們將繼續豐富標本類型,不局限于臘葉標本,欲增加浸制標本、包埋標本等,并按照用途如觀賞植物、食用植物、藥用植物等進行擴充,還計劃結合當地特色,有針對性地組織策劃貴州特有植物專題。

參考文獻

[1]羅揚,鄧倫秀.貴州維管束植物編目[M].北京:中國林業出版社,2015.

[2]《貴州植物志》編輯委員會.貴州植物志[M].貴陽:貴州人民出版社,1986—2004.

[3]中國科學院《中國植物志》編委會.中國植物志[M].北京:科學出版社,2004.

[4]劉家宜.自然博物館植物標本的搜集鑒定與建檔[J].中國博物館,1989(2):77-82.

[5]Andrew V. Suarez, Neil D. Tsutsui. The Value of Museum Collections for Research and Society[J]. Bio Science, 2004(1): 66-74.

[6]Norman F. Johnson. Biodiversity Informatics[J]. Annual Review of Entomology, 2006, 52: 421-438.

[7]李三青,高凱,李勇.天津地區高等植物統計與天津自然博物館館藏天津植物分析[J].安徽農業科學,2018(9):15-18.

[8]羅彩云.高校博物館館藏陜西高等植物標本區系組成及海拔分布格局分析——基于西北大學植物標本收藏名錄、西北大學博物館館藏名錄[J].中國野生植物資源,2019(5):93-97.

[9]賀鵬,陳軍,喬格俠.中國科學院生物標本館(博物館)的現狀與未來[J].中國科學院院刊,2019(12):1359-1370.

[10]金勇,安明態,崔興勇,等.貴州省國家重點保護野生植物物種豐富度分布特征及保護優先區分析[J].廣西植物,2019(12):1710-1723.