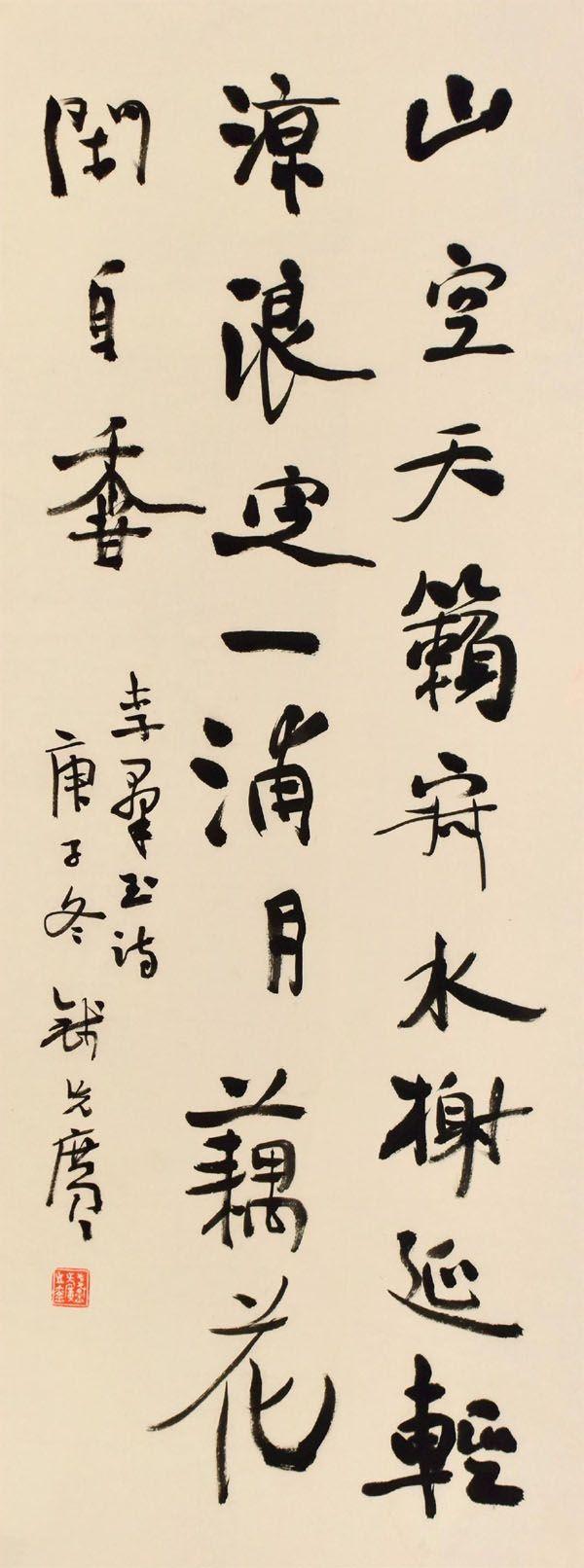

清到十分寒滿把

王慶利

錢先廣

錢先廣,1983年生,山東聊城人。現為北京故宮博物院書法博士后、泰山學院書法研究院院長兼美術系主任。書法作品曾參加全國草書展、簡帛研究展、“書風”第四屆當代中青年書家邀請展等。

初次相逢先廣,他還是一名師范院校的本科生,風華正茂的青春固然能盛開競艷的花朵,也無疑會萌發許多輕狂的夢想。但這位來自東昌府的青年才俊卻內斂而低調,面對別人的高談闊論,他更多是采用一種傾聽的方式,許多年輕學子所慣有的驕躁氣焰,在他身上正被一種篤實光輝替代。而這足以成為我和他訂交的緣由,初次見面,我們便成了朋友。

再次見面,則正值他在廈門大學攻讀碩士學位,陪師友來鄒魯訪碑。我們一起謁孔廟,品漢碑,又一起驅車訪四山,瞻摩崖。折回曲阜后,又應三兩好友之約,到兗州練地攤,喝扎啤,吟杜甫《登兗州城樓》之絕唱,只是秦碑不在,古意早無,諸君皆略感悵然。其間談古論今,品書鑒畫,先廣話雖不多,而見地之高卻迥異俗流。時書壇習王鐸之風尤盛,先廣一方面贊同吳昌老“文安健筆蟠蛟螭,有明書法稱第一”的至高評價,同時又服膺沈尹默先生“最嫌爛熟能傷雅,不羨精能王覺斯”的驚世之論。再如對張瑞圖,前人多以其用筆銳利相詬病,先廣卻贊其筆方而意圓。這些言論,讓我贊嘆的同時也使我越來越認識到,鸚鵡學舌的低劣模仿和隨波逐流的混世哲學在先廣那里并不存在。這是一個有著獨立精神和價值體系的青年學者,眼光獨到,見解高超,卻又溫文爾雅,彬彬有禮,一派謙謙君子的風范。這次見面,我越發被其內美感染,心里早已把他視為知己。于是便想起老杜《與李十二白同尋范十隱居》中的句子:“余亦東蒙客,憐君如弟兄。醉眠秋共被,攜手日同行。”

此后十余年,先廣先后客海濱,入齊都,游京華,復渡海讀博,直至定居于岱麓。歲月如歌,風霜漸染,藝術上的求索和生活中的磨礪共同見證著他的求真之旅。這段歲月,是他人生的蟄伏期,也是他藝術觀念的轉型期,是邁向更高境地的開始。劉熙載嘗言:“書者,如也。如其學,如其才,如其志,總之曰如其人而已。”作為一個年輕的學者型書家,“書如其人”的理念在先廣身上得到了最恰如其分的體現,他的作品所呈現出的審美意味和其生命的內在品質是完全吻合的。每一個看過他作品的人,都會被其清氣和雅致感染。尤其是他那些略參于右任風格的碑體行書,這些作品溫文爾雅的氣息和揮灑時優游自如的風度,與“不激不厲,而風規自遠”的山陰風骨,可謂一脈相傳。

但先廣絕非一個復古主義者,他只是對經典懷有最大的敬意而已。就拿他對于右老的學習與借鑒來說,對于體書風的推崇和對于右老人格的尊重,無疑是其受于氏影響的兩大原因,甚至后者尤甚。但即便如此,他也不會亦步亦趨,將于氏書風復制于筆下,而是在若即若離中立定自我,是精神的相諧,而非筆墨之翻版。能做到這一點,實在難能可貴。但先廣并不因此而滿足,他總是微笑著,將目光延伸到更高更遠的空間。行文至此,想起了先廣辦書法個展時我寫的一首詩,將其作為本文的結束語,并與錢君共勉!

詩清墨妙近于髯,北骨南風萃一篇。

俗事紛紛風過耳,洗心未必向深山。

約稿、責編:金前文、史春霖