采空沉陷區路基穩定性分析及處治方案

賈鵬云

(山西省交通規劃勘察設計院有限公司,山西 太原 030032)

某公路K1205+740—K1206+300段為司馬煤業1102和1103采煤工作面,受采空區影響,地表形成沉陷裂縫和沉陷盆地,造成地面大面積積水,滲水高度1~2 m,最深達4 m,形成濕軟地基,土質軟弱,對路基的穩定性造成很大影響,需要采取一定的措施,確保路基安全和穩定。

1 工程地質概況

該路段地貌上屬盆地中部平微區,地形平坦,高差較小。地形由東向西傾斜,地表出露地層主要為Q3黃土,局部為Q2粉土,河谷地帶為Q4砂土及粉土,現大部分為耕地。

地基土主要以飽和粉質黏土、粉土為主,呈軟塑-流塑狀,土黃色-灰黑色為主,片狀分布有腐殖質土,灰黑色,腥臭味,大量蘆葦根系分布。其中上部7.5~11.0 m左右呈飽和、流塑-軟塑狀,天然含水率為27%~32%,孔隙比在0.93~0.98,飽和度為94%~100%,具中高壓縮性,地基承載力基本容許值[fao]=70~90 kPa。其下為可塑粉質黏土、中密粉土,地基承載力基本容許值[fao]=170~180 kPa。

2 路基穩定性分析

2.1 采空區穩定性評價[1]

采空區變形是一個復雜長期的過程,采空區地基穩定性受地質條件、開采方式、采深、采厚、開采時間等多種因素影響。因此,采空區穩定性按停采時間和地表移動變形預計法來綜合評價,單一巷道采用極限平衡分析方法來進行評價。

2.1.1 巷道穩定性評價

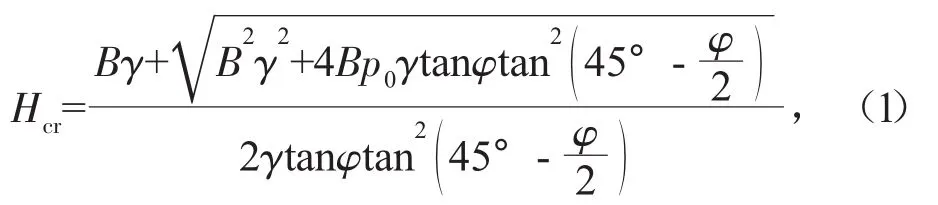

根據《采空區公路設計與施工技術細則》(JTG/T D31-03—2011)附錄D.0.5-1:

式中:p0為路基基底壓力,除路基本身荷載外還包括行車荷載,kPa;γ為巷道上覆巖層加權平均重度,kN/m3;φ為巷道上覆巖層加權平均內摩擦角,(°)。

根據相關資料,巷道與路線前進方向夾角51°~90°,巷道位于地表下埋深264 m,設計標高下275 m,上覆土層厚度160 m,基巖平均厚度104 m。巷道底板標高均為679 m,巷道高度為3.5 m,巷道寬度為5 m。

松散土層的重度取值18.6 kN/m3,巖石重度取27.5 kN/m3,φ取值30°。p0=210 kN/m2,臨界采深Hcr,可按式(1)計算。

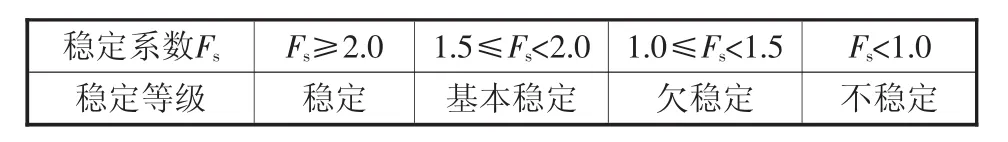

根據采空區的實際埋深和臨界深度的比值,可求得采空區頂板的穩定系數Fs=H/Hcr,進而對小窯采空區場地的穩定性進行評價。式中H為巷道頂板的實際深度,m;Hcr為巷道頂板的臨界深度,m。

代入式(1)計算,可得Hcr=26.57 m,巷道頂板位于路線設計標高下275 m,穩定系數Fs=10.4,根據表1穩定性等級評價標準,巷道對路基的穩定性無影響。

表1 單一巷道式采空區場地穩定性等級評價標準

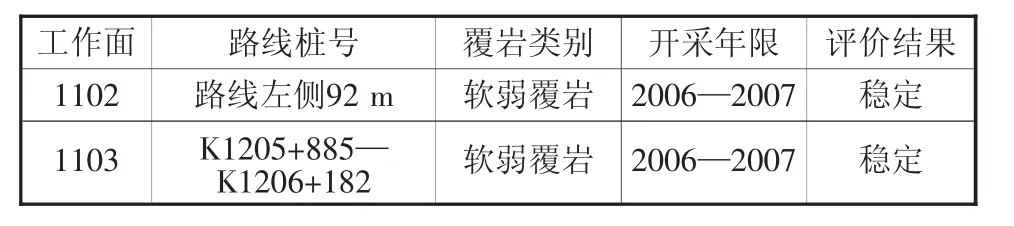

2.1.2 場地穩定性評價

按煤礦工作面的停采時間,路線范圍內煤礦工作面停采時間為2~10年,根據《采空區公路設計與施工技術細則》(JTG/T D31-03—2011)表4.2.1-1進行評價(見表2),礦區大部分地表移動變形的活躍期基本結束,處于變形衰退期,采空區場地基本穩定,但殘余變形仍繼續存在,且存在時間和空間上的不確定性,對路基的穩定性有一定影響。

表2 場地穩定性評價表

2.1.3 地基穩定性評價

地基穩定性評價采用地表移動變形預計法評價。

2.1.3.1 最大移動和變形量預計

a)最大下沉量:W=mqcosα,式中α為煤層傾角;下沉系數q取0.78;m為煤層開采累計厚度。

b)最大傾斜值:i=w/r=w/(H/tgβ),式中r為主要影響半徑。

c)最大水平移動:U=bw,式中水平移動系數b取值為0.25。

d)最大曲率值:K=±1.52W/r2.

e)最大水平變形值:ε=±1.52bW/r.

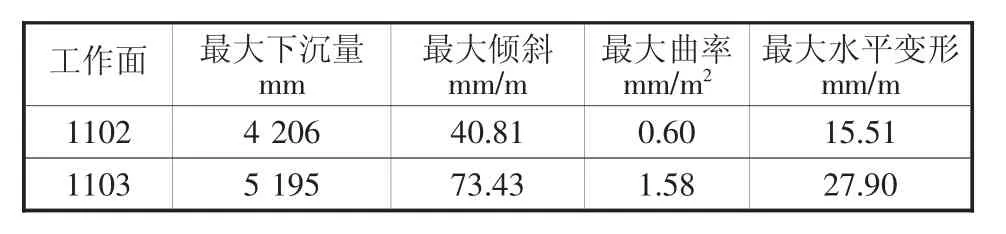

依據上述公式,經計算煤礦采空區變形主要參數見表3。

表3 采空區最大變形參數表

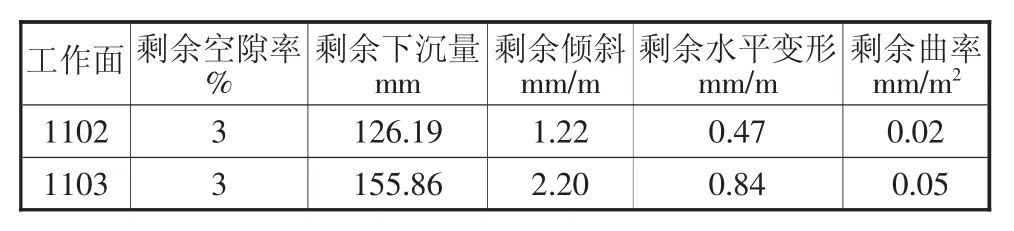

2.1.3.2 剩余變形量的計算

根據煤礦工作面的停采時間,估算剩余空隙率,比對穩定性評價標準,對采空區穩定性進行評價,評價結果如表4。

表4 采空區剩余變形參數表

通過計算,依據《采空區公路設計與施工技術細則》(JTG/T D31-03—2011),對采空區公路地基穩定性進行評價,采空區剩余傾斜值、曲率值和水平變形值均小于允許路基變形值,采空區已基本穩定。

2.2 采空沉陷區濕軟地基穩定性評價

2.2.1 濕軟路基穩定性分析[2]

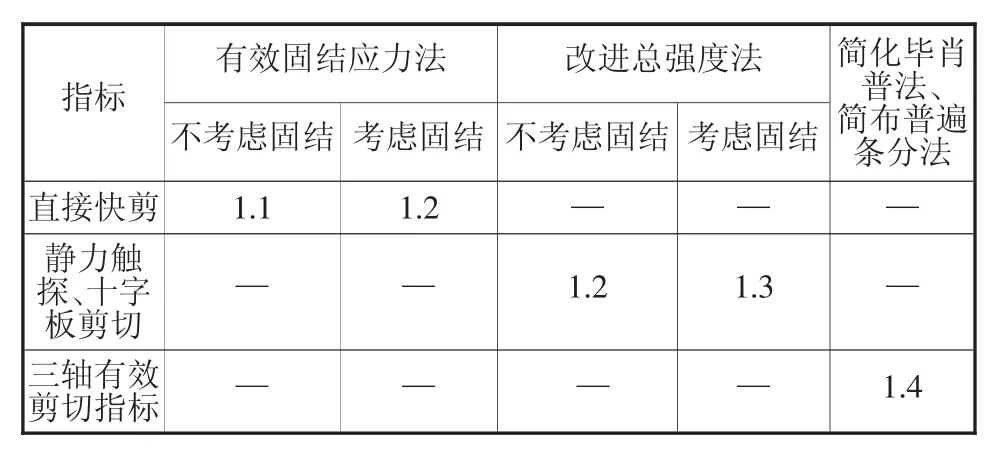

根據《公路軟土地基路堤設計與施工技術細則》3.2.2采用有效固結應力法進行穩定驗算,根據理正巖土軟件計算,穩定性安全系數為1.01,不滿足規范要求。

表5 穩定安全系數容許值

2.2.2 濕軟路基沉降分析

主固結沉降采用分層總和法計算,計算參數采用壓縮模量Es,主固結沉降Sc:

2.3 綜合評價

通過以上計算分析,該段采空區的變形參數指標,剩余傾斜值、曲率值和水平變形值均小于允許路基變形值,采空區已基本穩定,對公路工程無影響。采空沉陷造成的濕軟路基穩定與沉降不滿足規范要求,需要進行處治。

3 處治方案

濕軟地基的處治方案受地形、地質、工程類型以及施工方案等影響,本項目采用擠密碎石樁[3]處治。

3.1 碎石樁設計

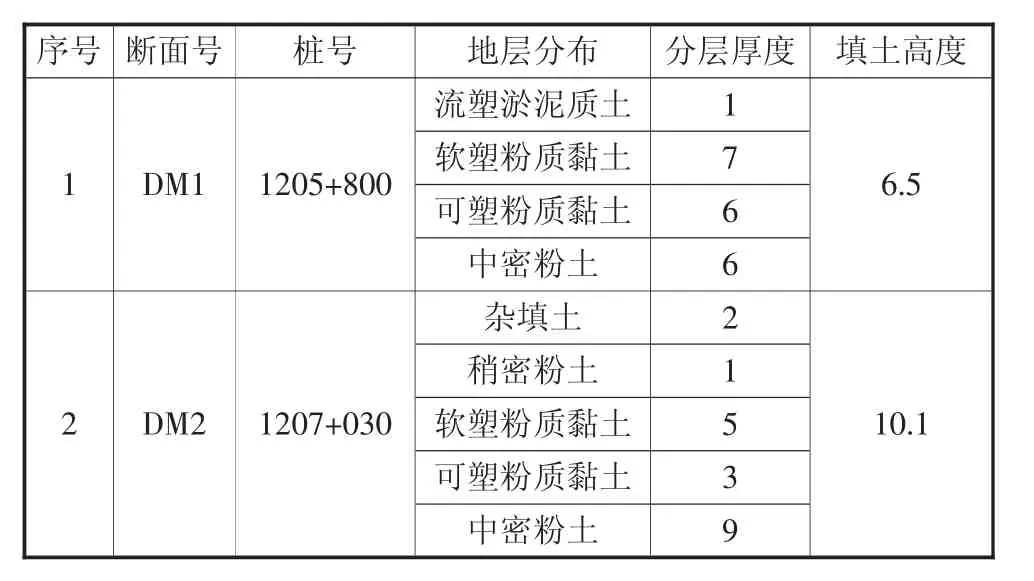

3.1.1 軟土地層分布

表6 軟土地層分布及路基填土高度一覽表 m

3.1.2 處治設計

碎石樁樁徑采用50 cm,樁間距1.2 m,呈梅花型布置,樁長要求穿透濕軟層,進入持力層2 m,并結合沉降計算滿足工后沉降要求,坡腳處理寬度不小于2 m。碎石樁要求碎石的粒徑2~5 cm,含泥量不大于5%。

樁頂設1 m厚墊層,墊層采用石渣,墊層的技術要求為:含泥量不大于5%,最大粒徑小于30 mm,粒徑小于20 mm的部分不超過總重的45%。

3.2 碎石樁施工

按照規定,碎石樁的施工前應做成樁試驗,試樁時要嚴格控制水壓、電流和振沖器在固定深度位置的留振時間。

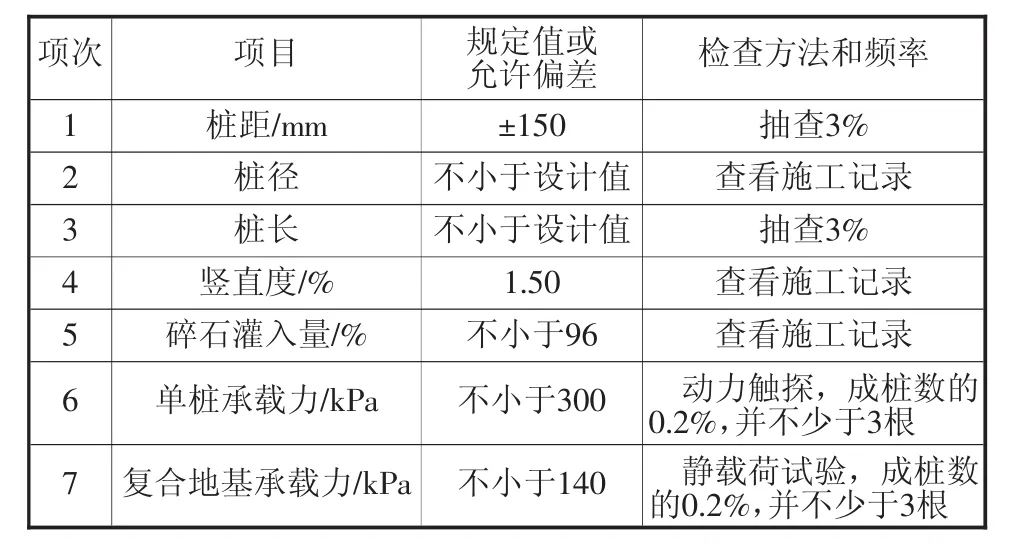

3.3 碎石樁檢測

表7 碎石樁質量檢驗標準

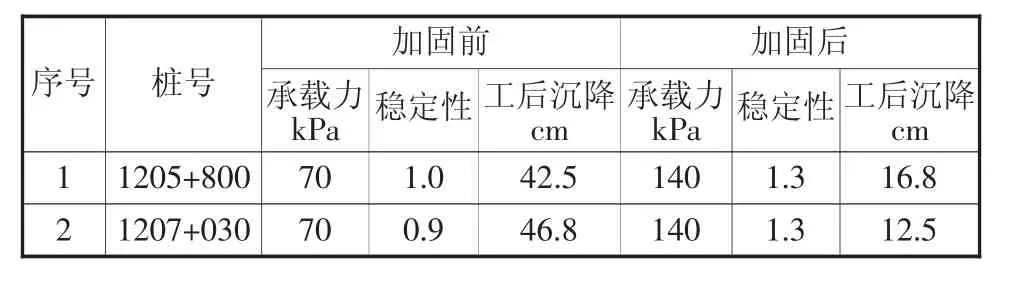

3.4 加固前后對比

表8 加固前后對比一覽表

4 結論

本文通過對采空沉陷區的穩定性分析,采空區剩余傾斜值、曲率值和水平變形值均小于允許路基變形值,采空區已基本穩定,對路基無影響;采空沉陷造成的濕軟路基穩定與沉降不滿足規范要求,需要進行處治。通過采取碎石樁加固地基的處治方案,并且提出施工和檢測的注意要求,經檢測,該采空沉陷區處治后工后沉降滿足規范要求。