鄭州市中心各區道路網評價研究

黃 文, 職曉曉, 馬 云, 劉朋杰, 吳越兒

(河南理工大學建筑與藝術設計學院,河南焦作 454002)

2016年2月國務院《關于進一步加強城市規劃建設管理工作的若干意見》正式發布,意見明確指出要優化道路網結構,加強街區的建設和規劃,原則上不再建設封閉式小區,對于建成小區要逐步打開,實現內部道路的公共化。理清城市道路網建設現狀,對于城市建成區內部道路的開放和指導新建開放社區的建設具有重大意義。董振華等(2017)、范科紅等(2011)、石民豐等(2013)學者分別對內蒙古、重慶市、武漢市的道路密度進行了空間分異特征分析,發現道路密度的空間分布具有明顯的聚集性。田旺(2017),李陽等(2019)則對城區道路網的空間結構進行了合理性評價研究。但是道路的快速建設也帶來了很多問題,研究發現道路網的建設加劇了區域景觀的破壞(黃夢娜等,2019)。隨著規劃理念的不斷更新,街區制的推行,現代學者逐漸開始研究“密路網,小街區”模式下的路網規劃(王煦立,2017;常樂,2017)。但是過往研究的區域尺度較大,沒有分析城市內部各個分區道路網絡的相互關系,對下一步的城市社區開放(姚佳豐,2018)與城市建設很難提供較好的指導。

本文選取鄭州市中心各區為基本研究單元,分析了鄭州市中心各區的城市道路網絡現狀。

1 研究區域概況與數據來源

1.1 研究區域概況

鄭州市是河南省省會城市,地處華北平原南部,下轄6區一縣五市,是我國重要的綜合交通樞紐,總面積7 446 km2。本文選區鄭州市市轄區內的金水區、二七區、中原區、惠濟區、管城回族區五區為研究對象,總面積825.66 km2。截止2018年年底鄭州市中心區“井+環”的城市快速路系統基本建成,全市道路規模為1 932 km,較2010年增長約45 %,而鄭州市全市一級公路建設里程為471 km,二級公路建設里程為1 879 km,三級公路建設里程為1 189 km,四級公路建設里程為6 592 km。

1.2 數據來源

城市道路數據來源于Openstreemap,通過GIS矢量化并運用Google地圖校準。行政邊界,各區面積等數據來自于各區政府官方網站。

2 研究方法

2.1 疊加分析

疊加分析是GIS中的一項空間分析方法,是將兩個或兩個以上要素層進行疊加從而得到一個新的要素層(范科紅等,2011)。本文中利用GIS的疊加功能將鄭州市中心區的城市快速路,城市主干道,城市次干道以及城市支路的矢量數據和鄭州市中心地圖疊加在一起得到鄭州市中心城區道路網分布圖(圖1)。

圖1 鄭州市中心城區道路網分布

2.2 構建指標評價體系

選取道路密度、道路等級結構、人均道路面積、車均車行道面積、路網連接度為評價指標對鄭州市中心道路網進行合理性評價。

本次鄭州市中心區道路網評價調查總共向城鄉規劃系與建筑系大學老師以及城市規劃設計院專業人員發放12份問卷,收回8份有效問卷。根據收回的問卷整理得到結果見表1。

表1 鄭州市中心道路網合理性評價各項指標專家評分匯總

2.3 確定各個指標權重

綜合多位專家打分,采用層次分析法確定各指標權重。使用Santy等人提出的一致矩陣法構建判斷矩陣:

通過計算:CI=0.0882,因此判斷矩陣具有滿意的一致性。得到權重W1= (0.3507、0.1858、0.1493、0.2012、0.1130)=(道路密度、路網連接度、道路等級級配、人均道路面積、車均車行道面積)

2.4 模糊評價法

模糊評價法被廣泛應用于城市道路網合理性評價研究中,對城市道路的現狀具有較科學合理評價(陳光輝等,2001),本文也選擇此方法。

(1)設定評語集V={極合理|較合理|合理|不合理|極不合理}={V1|V2|V3|V4|V5}

rjv分別表示第j個指標評級為v級的隸屬度(田旺,2017),本文由專家評價直接確定rjv。見式1。

(1)

式中:qjv為專家評價j因素為v級的人數;Q為參加評價的專家人數。

由表1計算得到評價指標的模糊轉換矩陣:

(3)對評價指標權重W1和判斷矩陣R1進行模糊運算,得到綜合評判:

B=W1×R1=(0.023、0.140、0.334、0.393、0.111)

(4)對評語集進行賦值V=(極合理|較合理|合理|不合理|極不合理)=(5|4|3|2|1)得出的評價得分:0.023×5+0.140×4+0.334×3+0.393×2+0.111×1=2.574。對比評語集的值,結論是鄭州市中心區的道路合理性評價在不合理區間內。

3 鄭州市道路現狀分析

選取道路網密度、道路網等級結構、人均道路用地面積、車均車行道面積、路網連接度等指標對鄭州市中心各區道路網現狀進行研究。

3.1 道路網密度

道路密度是指某一區域內道路總里程和該區域總面積之間的比值,是評價某一地區交通狀況的常用指標(董振華等,2017),計算公式見式2。

(2)

式中:D為道路密度(km/km2);L為道路總里程數(km);S為面積(km2)。

從Openstreemap提取出鄭州市中心各區2018年道路數據后在GIS中進行處理,然后在GIS中分別提取鄭州市中心各區城市快速路、城市主干道、城市次干道、城市支路的道路長度,結果見表2。

表2 鄭州市中心各區各級道路長度 km

由表(2)以及鄭州市中心各區面積,得出鄭州市中心道路網密度為4.78 km/km2以及鄭州市中心各區快速路、主干道、次干道、支路的道路密度(表3)。

表3 鄭州市中心各區各級道路密度 km/km2

由表3可以看出以下幾點。

(1)鄭州市中心各區各等級道路密度差距很大,道路分布非常不均勻。

(2)鄭州市中心道路密度較小,標準中規定城市中心區道路密度應大于8 km/km2。

隨著社區的開放,我國城市新區的路網規模將會得到顯著提高。在中國,傳統的車本位思想,導致我國大量采用大街區的路網結構(葉彭姚,2018),城市建成區存在著大量小區內部道路和單位內部道路,因此中國道路密度較西方國家較小(陸建等,2004)。近年來國家提出打通城市斷頭路和開放小區內部道路,這些措施會很大改善中國城市建成區路網規模不足的問題。鄭州市中心區的道路密度也將得到很大改善。

3.2 道路網等級結構

道路網等級級配指建成區內城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市支路的里程數比例(田旺,2017)。計算表達式見式3。

N1∶N2∶N3∶N4

(3)

式中:N1是城市快速路總里程數;N2是城市主干道總里程數;N3是城市次干道總里程數;N4是城市支路總里程數。

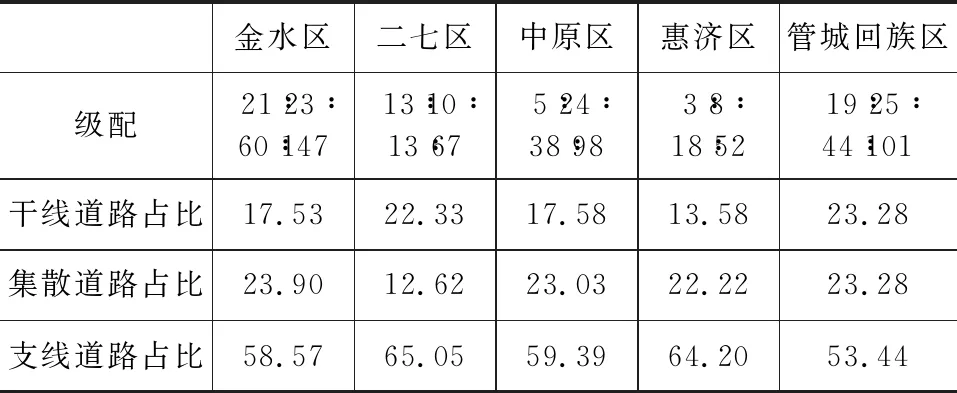

依據表2與式3得出鄭州市中心各區的道路網等級級配表4。

表4 鄭州市中心各區道路等級級配及各區各級道路占比 %

標準中規定干線道路占比應為15 %~20 %,集散道路占比應為5 %~15 %,支線道路占比應為65 %~70 %。由表(4)看出鄭州市中心五區中僅有金水區,中原區干線道路占比處于合理區間,而集散道路占比僅有二七區處于合理區間,其它四區均大于標準區間值上限。鄭州市中心五區支線道路占比均小于或剛剛達到標準區間值的下限,表明鄭州市中心各區應加大支線道路的建設,優化道路體系結構。

3.3 人均道路用地面積

人均道路用地面積是指城市道路用地面積和城市總人口的比值。計算公式為式4。

(4)

式中:A為人均道路用地面積(m2/人);L為道路里程數(m);D為道路寬度(m);P為城市總人口(人)。

根據《鄭州市城市規劃管理技術規定》城市快速路寬度取40 m、城市主干道寬度取40 m、城市次干道取30 m、城市支路取14 m計算得到鄭州市各中心人均道路用地面積見表5。

表5 鄭州市中心各區人均道路用地面積 m2/人

標準中規定人均道路與交通設施用地面積不少于12.0 m2/人,鄭州市中心各區人均道路用地均大于標準值。

3.4 車均車行道面積

不同車輛行駛中占地面積見表6(徐吉謙,1998)。依據表中的數據對車均行車道面積進行測算。計算表達式見式5。

(5)

式中:Av表示車均車行道面積(/veh);Ci為第i種機動車擁有量(veh);Bi為第i種機動車高峰小時平均出車率;Ti為第i種機動車常速行駛時占用的道路面積(m2)。

小汽車高峰小時平均出車率分別為0.1(限制性)、0.2(競爭性)、0.3(鼓勵性);公共汽車和出租車為0.9;社會大客車為0.5;摩托車為0.5(陳光輝等,2001)。

表6 不同車輛行駛中占地面積

由2018年鄭州市統計年鑒查取鄭州市中心各個類型機動車擁有量,小汽車高峰小時平均出車率取0.2,結合表6計算得到鄭州市中心區車均車行道面積為22.56 m2/veh。

3.5 路網連接度

道路連接度反映了整體道路網絡成熟度,數值越高表明城市道路斷頭路少。路網連接度計算公式為式6。

(6)

式中:J為道路連接度;M為路網總邊數;N為路網總節點數。利用GIS計算出道路總節點數和路段數,結合式6,計算出鄭州市中心各區城市道路連接度見表7。

表7 鄭州市中心各區路網連接度

由表7可以看出鄭州市中心各區路網連接度較低,城市道路網絡不成熟,存在較多斷頭路,各個區路網連接度較為平衡。

4 結論

本文基于GIS的空間分析功能分析了鄭州市中心各區的道路網現狀及其聯系并采取層次分析法與模糊評價法對鄭州市中心區進行了評價研究得出以下結論:

(1)研究發現鄭州市中心道路密度小于標準值,鄭州市中心各區需要加大道路建設的投資。

(2)鄭州市中心各區的道路等級級配極化嚴重,其中中原區與惠濟區城市快速路總里程遠遠少于城市支路的總里程,其它各區的道路等級級配也不合理。

(3)鄭州市中心各區的人均道路面積遠超標準,其中最小的為二七區為14.15 m2/人,其值也大于標準的推薦值12 m2/人,人均道路面積最大的為管城回族區40.21 m2/人,是標準值的3.35倍。

(4)鄭州市車均車行道面積為22.56 m2/veh。

(5)鄭州市中心各區道路連接度較低,各區道路連接度差距不大,其中金水區最大為2.92,管城回族區最小為2.70。

(6)鄭州市中心區道路網合理性評價為不合理。