預制結構橋梁拼接濕接縫受力性能分析及荷載試驗

何小軍, 余茂峰, 葉建龍

(浙江省交通規(guī)劃設計研究院有限公司,浙江杭州310006)

隨著經(jīng)濟發(fā)展,交通流量持續(xù)增長,一些既有公路設計服務水平已經(jīng)不能滿足需求。近年來,國內(nèi)相繼在廣佛、滬杭甬、滬寧、沈大、杭金衢和甬臺溫復線等多條高速公路開展了拼寬改造建設,其中新老橋梁結構的拼寬處理,是改擴建工程中必須解決的關鍵問題。預制結構橋梁在高速公路橋梁中占據(jù)很大的比重,如何對種類繁多的預制結構橋梁進行合理的拼寬處理顯得尤為重要。但目前對于橋梁拼接施工工藝,國內(nèi)還沒有較為成熟的配套規(guī)范與標準。本文通過杭金衢、甬臺溫復線高速改擴建工程的設計工作,對多種形式的預制結構橋梁拼寬連接形式作一總結,并采用梁板組合模型分析拼接處濕接縫的受力性能,結合荷載試驗情況進行驗證分析,以期為今后改擴建工程中預制結構橋梁的拼寬設計提供參考。

1 預制結構橋梁拼寬連接形式

根據(jù)上部結構梁板形式的不同,預制結構梁板間的連接形式分為空心板梁間的連接、組合I梁(T梁)間的連接、小箱梁間的連接、I梁(T梁)或小箱梁與空心板梁的連接等。

1.1 空心板梁間的連接

因空心板梁結構在早期公路工程中采用較多,其拼寬連接形式經(jīng)歷了較長時間的實踐和改進,空心板間的連接根據(jù)其應用發(fā)展歷程可分以下三種:

(1)在老橋邊板上(帶懸臂的邊板先鑿除懸臂部分)種植螺栓,安裝已焊接上橫向連接鋼筋的鋼板,鋼板與老橋邊板外側通過螺栓和環(huán)氧樹脂緊密牢固地連接在一起,新板的預埋鋼筋與老橋邊板上已安裝的橫向連接鋼筋通過焊接連接(圖1)。

圖1 空心板間連接構造形式(一)

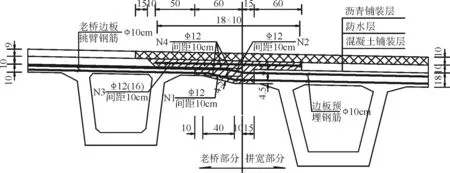

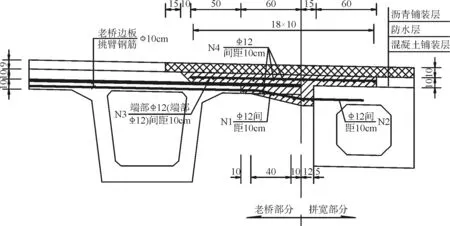

(2)新老梁板采用植筋連接,N1鋼筋種植采用環(huán)氧樹脂粘膠,濕接頭采用鋼纖維混凝土,植筋孔應避開普通鋼筋和預應力鋼筋。本圖適用于6 m、8 m、10 m空心板新老梁板間橫向連接構造(圖2)。

圖2 空心板間連接構造形式(二)

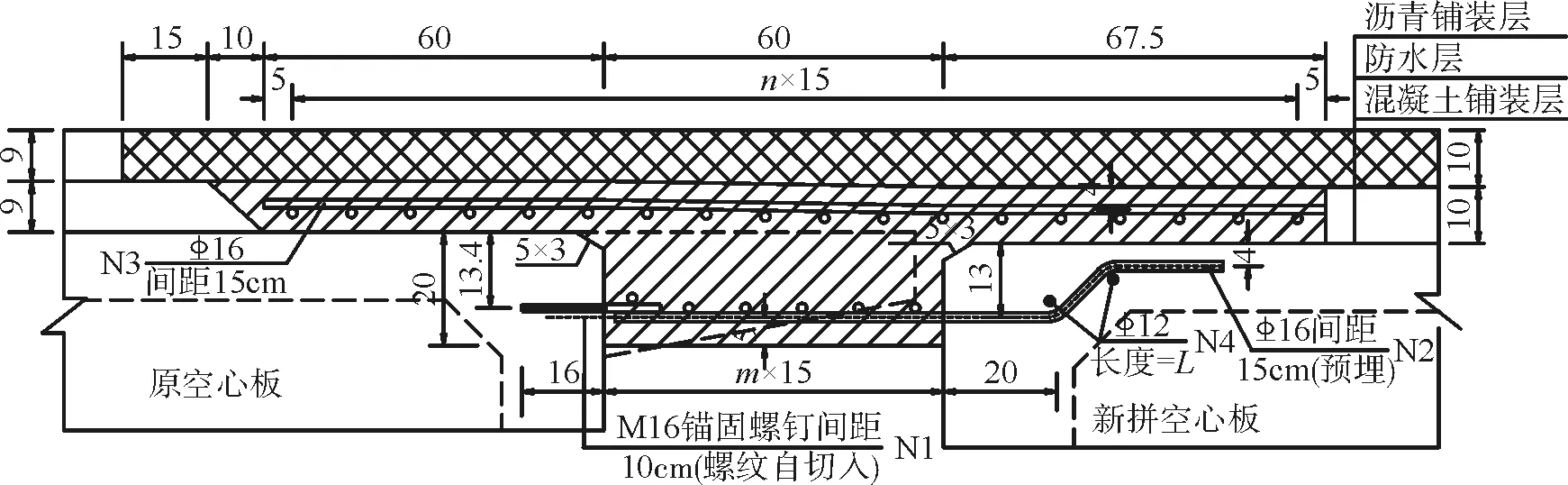

(3)新老梁板采用自攻型錨定螺栓連接。通過機械設備先在混凝土相應位置鉆出配套的螺紋孔,然后將錨定螺栓直接攻入孔內(nèi),切削齒自切入混凝土,與混凝土機械咬合,從而將荷載傳遞至混凝土內(nèi)。本圖適用于13~30 m空心板新老梁板間橫向連接構造(圖3)。

圖3 空心板間連接構造形式(三)

早期舊橋拼寬工程中,新舊橋接縫多采用焊接植筋和化學植筋。鋼筋焊接對植筋膠錨固力影響較大,普通植筋膠無法滿足焊接要求,須采用特制植筋膠才能保證鋼筋焊接后的錨固力。由于施工質(zhì)量無法保證,易造成拼接縫病害。后在杭金衢高速改擴建工程中開始采用“自攻型錨定螺栓”,驗證了該錨固方法具有植入深度小、抗拉拔強度高、施工方便、不受焊接影響等特點,能解決傳統(tǒng)植筋方法存在的問題,并在該項目中得到推廣。

1.2 組合I梁(T)梁間、I梁(T梁)與空心板梁的連接

在老橋邊板上種植鋼筋,澆筑單側橫隔梁,新澆筑的橫隔梁與新板上的預制橫隔梁間預留空隙并通過鋼板進行連接,如圖4、圖5所示。

圖5 T梁與空心板間連接構造

1.3 小箱梁間、小箱梁與空心板梁的連接

拆除老橋外側防撞護欄、邊梁的部分挑臂及部分混凝土橋面鋪裝,保留挑臂內(nèi)鋼筋。增設橋面板鋼筋和橋面鋪裝層鋼筋,與老橋挑臂鋼筋和新橋邊梁的預埋鋼筋進行連接,整體現(xiàn)澆濕接頭與橋面鋪裝混凝土,形成剛性連接(圖6、圖7)。

圖6 小箱梁間連接構造

圖7 小箱梁與空心板間連接構造

2 多種拼寬連接形式有限元計算及荷載試驗

針對上節(jié)所述預制結構橋梁拼接的多種連接形式,為明確梁板間剛性連接的受力機理和傳力效果,本節(jié)將選取具有代表性的幾種板間剛性連接形式,建立空間梁板組合有限元模型,并結合實橋荷載試驗進行分析驗證。

2.1 空心板梁間連接計算及荷載試驗

以一座5孔13 m跨徑的簡支空心板梁橋為例。結構形式:13 m預應力混凝土空心板簡支梁。連接形式:新板梁與老板梁采用剛性連接。拼寬結構為7塊13 m跨度的預應力混凝土空心板,拼寬斷面如圖8所示。

圖8 空心板拼寬橋斷面布置

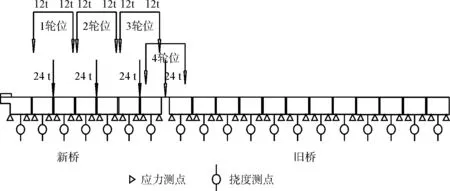

荷載加載情況:為與荷載試驗進行對比,有限元計算的荷載考慮與荷載試驗的加載車輛相同;試驗荷載采用解放牌載重車,前軸到中軸3.25 m,中軸到后軸1.45 m。試驗車總重30 t,其中前軸重6 t,后軸加中軸重24 t;計算加載工況同荷載試驗工況,考慮多個輪位的加載,對拼寬接縫來說最不利的輪位為4輪位。以4輪位跨中荷載為計算荷載工況(圖9~圖11)。

圖9 空心板拼寬橋輪位及測點斷面布置

圖10 最不利輪位位移

圖11 最不利輪位應力

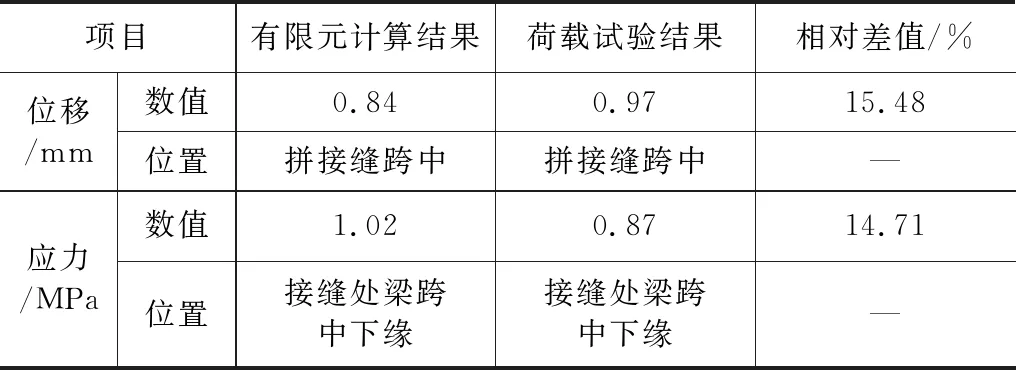

通過有限元計算,拼寬后結構在荷載作用下變形連續(xù),無突變變形,新舊結構跨中撓度分配合理,處于共同受力狀態(tài);實橋荷載試驗測試表明,連接處板梁間無明顯應變差異,梁體下緣應變測試和撓度測試的結果均進一步反映出新舊結構共同受力狀態(tài)良好;試驗荷載作用下梁的最大拉應力為0.87 MPa,接縫處的混凝土最大拉應力為0.49 MPa,壓應力為1.47 MPa,混凝土具有足夠的安全貯備(表1)。

表1 空心板拼寬結構有限元計算與荷載試驗結果對比

2.2 組合I梁(T梁)間連接計算及荷載試驗

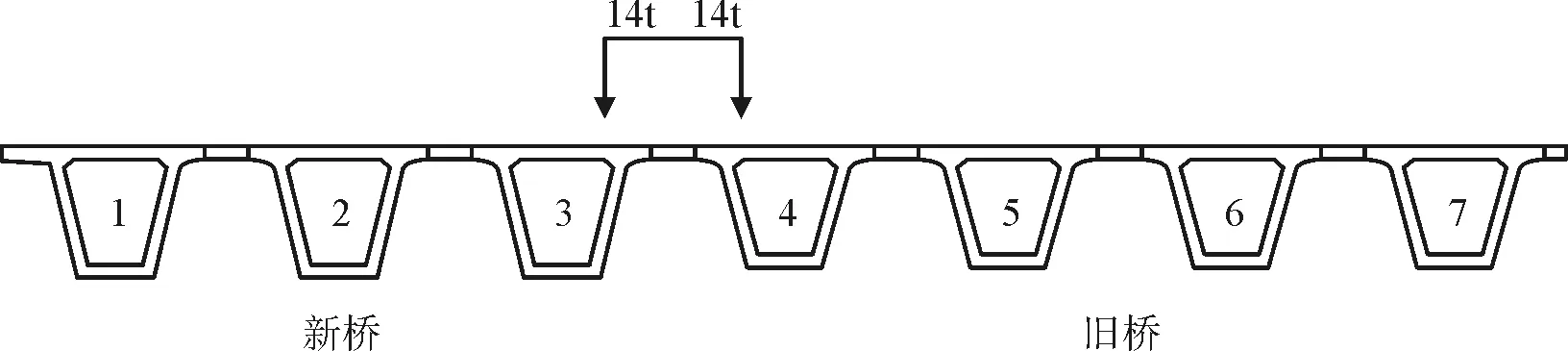

以一座5孔25 mI型梁為例。結構形式:老橋為5片梁的簡支I型梁,新板梁與老板梁采用剛性連接。拼寬橋為4片I型梁(圖12)。

圖12 I型梁拼寬橋斷面布置

荷載加載情況:試驗荷載采用解放牌載重車,前軸到中軸3.25 m,中軸到后軸1.45 m。大橋試驗車總重35 t,其中前軸7 t,后軸加中軸重28 t。考慮多個輪位的加載,對接縫來說最不利的輪位為4輪位。以4輪位跨中荷載為計算荷載工況(圖13~圖15)。

圖13 I型梁拼寬橋輪位及測點斷面布置

圖14 最不利輪位位移

圖15 最不利輪位應力

通過有限元計算,拼寬后結構在荷載作用下?lián)隙确植计交B續(xù),無突變現(xiàn)象,新舊結構處于共同受力狀態(tài);實橋荷載試驗測試表明,連接處板梁間無明顯應變差異,梁體下緣應變測試和撓度測試的結果均進一步反映出新舊結構處于共同受力狀態(tài);試驗荷載作用下最大拉應力出現(xiàn)于接縫處橫隔板,為0.73 MPa,混凝土具有足夠的安全貯備(表2)。

表2 I型梁拼寬結構有限元計算與荷載試驗結果對比

2.3 小箱梁間連接計算

以一座5孔20 m小箱梁橋拼寬為例。結構形式:老橋為4片梁的簡支小箱梁,新梁片與老梁片采用剛性連接。拼寬橋為3片小箱梁(圖16)。

圖16 小箱梁拼寬橋斷面布置

荷載加載情況:有限元計算采用公路-I級車輛荷載,總重55 t。考慮橫向多個輪位的加載,對接縫來說最不利的輪位為重軸位于接縫跨中時的計算工況(圖17~圖19)。

圖17 小箱梁拼寬橋輪位斷面布置

圖18 最不利輪位位移

圖19 最不利輪位應力

通過有限元計算,拼寬后結構在荷載作用下?lián)隙确植计交B續(xù),無突變現(xiàn)象,新舊結構處于共同受力狀態(tài)。最不利輪位荷載作用下最大拉應力為0.36 MPa,出現(xiàn)于老橋側跨中接縫下緣,混凝土具有足夠的安全貯備(表3)。

3 結束語

本文以杭金衢、甬臺溫復線高速改擴建工程為背景,針對多種預制結構橋梁拼寬連接形式,采用梁板組合模型計算其新舊梁板拼接濕接縫在車輛荷載作用工況下的的受力性能,并結合部分實橋荷載試驗進行驗證分析,得到的主要結論如下:

(1)預制結構橋梁梁板間拼接形式多樣,總結以往工程實例中的連接構造,均為有效可靠的連接。

(2)新老結構拼接之后處于共同受力狀態(tài),對老橋結構受力性能有一定程度改善,并對整體承載能力有所提高。

(3)經(jīng)與實橋荷載試驗比對,采用梁板組合單元有限元模型模擬預制結構拼寬橋梁進行仿真分析是一種比較可靠的方法。