大跨度Y形柱地鐵車站抗震分析

勞志偉, 楊建烽

(西南交通大學,四川成都 610031)

隨著城市軌道交通的快速發展,地鐵車站出現了各種具有特色的結構型式。高斷面、大跨度、大柱距、異形柱成為大型地鐵車站首選的結構型式。但是目前關于大型復雜異形柱車站抗震性能的研究較少,特別是異形柱在地震中的動力響應方面的研究更加缺乏。郝志宏[1]研究了三種地震波對不同埋深車站的地震影響;馬偉東[2]建立了地鐵車站三維模型,分析了車站各部件在地震作用下的動力響應。劉彥坡[3]使用反應加速度法,分析了不同荷載工況下,兩柱三跨地鐵車站的內力值。

1 工程概況

廣州地鐵某車站使用明挖法施工,埋深4 m,車站標準段為三層三跨結構,采用了Y形立柱。標準段斷面寬45 m,高28 m,負一層高度為11 m,頂板厚1.1 m,中板厚0.6 m,地板厚1.2 m,側墻厚1 m。Y形柱底部尺寸為2 m×1.2 m,縱向間距18 m,橫向間距14.6 m,分叉跨度6.3 m,分支沿車站縱向布置。整個車站屬于大跨度、大層高的結構。土層分布及物理參數見表1。

2 建立模型

2.1 計算模型建立

模型的建立采用有限元軟件MIDAS GTS,土體和結構使用實體單元。縱向選取車站的五跨進行分析,模型整體尺寸為145 m×90 m×82 m,見圖1。模型的四周采用自由場約束,底部采用固定約束。

圖1 有限元模型

2.2 特征值分析與地震波輸入

首先在邊界條件下對模型進行特征值分析,得到模型第一、第二階振型的自振周期分別為1.618 s和1.397 s,以此作為動力時程分析所需要輸入的結構自振周期。

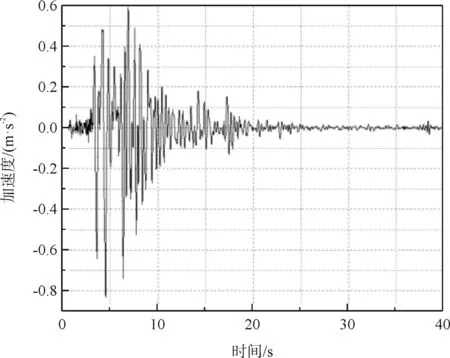

動力輸入采用1995年測得的日本阪神地震波,其地震加速度時程曲線見圖2。地震動持續時間取4 s,時間步驟間隔取0.02 s。廣州地區的抗震設防烈度為7度,計算中基本地震加速度值取0.10g。

圖2 日本阪神加速度波時程曲線

3 計算結果分析

對地鐵車站進行抗震分析,最主要的是觀察車站結構的相對水平位移。為了便于分析車站的變形情況,以模型底部水平位移值為參考,車站結構相對于模型底部的水平位移見圖3。可以看出車站底板的相對水平位移值最小,為11.3 mm,埋深越淺的位置水平相對位移越大,頂板的水平相對位移值達到了34.2 mm,頂底板的水平位移差值為22.9 mm。

圖3 車站相對水平位移云圖

在車站中間橫斷面的側墻和Y型柱上沿埋深方向布置位移測點,監測點布置見圖4。在地震動過程中,各測點的最大水平位移如圖5所示。

圖4 監測點布置

圖5 監測點相對水平位移

從圖5可以看出側墻與Y形柱離底板越遠的位置,水平相對位移值越大。兩者的位移值相差不大,說明側墻與Y形柱變形協調,地下負一層Y形柱的V形立柱沒有引起車站結構形式的突變,車站整體協調性能較好。

選取車站中間跨的橫斷面做層間位移分析,車站各層的層間位移曲線圖見圖6,各層的層間位移角計算見表2。

圖6 各層層間位移差

從圖6可以看出,車站各層的層間位移差變化趨勢一致,位移曲線變化比地震波滯后0.3 s,層間位移最大發生在3.98 s。從表2可以看出,車站各層的層間位移角均小于1/1000,滿足GB/T 51336-2018《地下結構抗震設計標準》中對三層及三層以上地下結構的抗震要求。車站地下一層的層間位移最大,為8.2 mm,而層間位移角最大值發生在地下二層,為1/1070。主要是因為車站縱向單跨跨度達到了18 m,地下一層中柱為V形結構,而地下二、三層仍然采用的矩形中柱,其柱子頂端之間的跨度較地下一層的大,柱子的截面面積也較地下一層要小,導致地下二層的整體穩定性比地下一層差。

表2 各層層間位移角計算

4 結論

(1)在阪神地震波作用下,車站埋深越大的位置相對水平位移越小,頂板的位移值最大,為34.2 mm。

(2)在同一埋深位置,側墻和Y形柱的變形一致,車站的整體性能較好,Y形柱沒有發生位移突變。

(3)車站各層的層間位移值變化滯后地震加速度波變化0.3 s,各層的層間位移角均小于1/1000,滿足規范的抗震要求。

(4)地下二、三層的層間位移角較地下一層的大,建議減小地下二、三層中柱的間距,增大中柱截面面積,以提高其抗震能力。