吞咽功能障礙訓練配合構音障礙訓練對腦卒中后吞咽障礙的康復效果

王彥釗 韓洪燕 房銘 侯可強

黃島區中醫醫院康復科,青島 266500

腦卒中是指腦部的血管突發破裂或因腦血液供應障礙誘發腦部病變而致成腦組織損傷的一種疾病,該病常發于老年人群[1]。相關資料顯示,腦卒中的發病率、病死率均較高,且致病原因多與血管危險因素、不良生活習慣等因素有關[2]。吞咽障礙是腦卒中常見的一種并發癥狀,發生時可引起患者機體肺部感染及營養不良,嚴重時可造成患者窒息,從而增加了腦卒中患者的致殘率和病死率[3]。故改善患者的吞咽功能、促進患者構音的提高成為訓練的重點。吞咽功能障礙訓練包括基礎訓練及攝食訓練,利于患者吞咽障礙的改善;而構音障礙訓練主要對喉、腭、腭咽區、舌體、唇等進行訓練,利于患者呼吸、語音及面部肌肉運動的提高[4-5]。基于此,本研究探討吞咽功能障礙訓練配合構音障礙訓練對腦卒中后吞咽障礙的康復治療療效,以期為臨床治療提供參考。

1 資料與方法

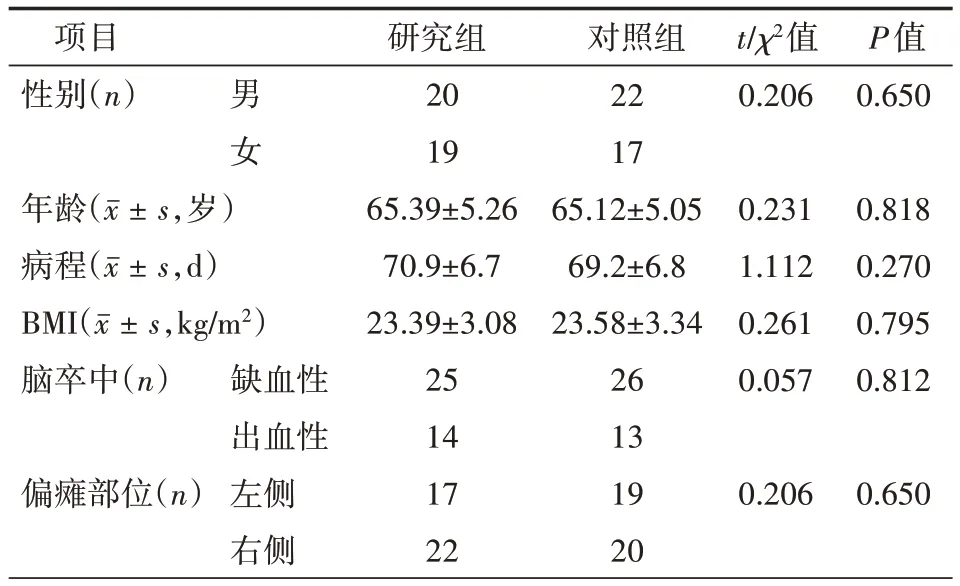

1.1 一般資料 選取2018 年9 月至2019 年9 月于本院進行住院治療的腦卒中后吞咽障礙的患者78 例為研究對象。病例納入標準:⑴符合《中國腦卒中康復治療指南 2011 版》[6]診斷標準,且經頭顱 CT 和/或 MRI 確診為腦卒中伴吞咽障礙者;⑵臨床癥狀伴飲水嗆咳、吞咽困難、構音障礙等;⑶臨床資料完整,患者及家屬均知情同意。排除標準:⑴嚴重心、肝、腎等功能障礙;⑵合并有腦動靜脈畸形、腦出血、腦梗死疾病者;⑶合并有全身性感染性疾病者;⑷口腔疾病者;⑸完全性失語者;⑹有智力或精神障礙不能配合本研究者。研究組男20 例,女19 例,年齡(65.39±5.26)歲(55~76 歲);體質量指數(body mass index,BMI)(23.39±3.08)kg/m2(18~28 kg/m2)。對照組男22,女17 例,年齡(65.12±5.05)歲(54~78 歲);BMI(23.58±3.34)kg/m2(18~27 kg/m2)。兩組一般資料比較,差異無統計學意義(均P>0.05)。本研究征得本院醫學倫理委員會批準,受試者均知情同意。

1.2 方法

1.2.1 對照組 行常規康復訓練。治療期間進行生命體征監測,給予患者常規訓練指導,其中包括咽喉吞咽訓練,口唇舌強化肌肉訓練,呼吸、屏氣及發聲訓練,攝食訓練及日常按摩訓練等,并給予患者常規腦卒中藥物治療。

1.2.2 研究組 吞咽功能障礙訓練配合構音障礙訓練。

1.2.2.1 吞咽功能障礙訓練 ⑴基礎吞咽訓練。①冷刺激訓練:使用經消毒處理的棉棒蘸取少許冰水,刺激軟腭、咽喉等部位,并進行空吞咽訓練。②屏氣、發聲運動:護理人員指導患者雙手往下推壓床面進行屏氣動作,后突然松手,打開聲門,進行呼氣發聲,該訓練每日可反復練習。③頸部活動訓練:向上抬高喉部,并進行上下左右運動,促進頸部肌肉增強,提高患者咽下反射。④口唇、舌肌訓練:在護理人員配合下,借助手、冰塊緩慢打開患者唇部,后進行閉合-打開反復訓練;同時患者張口后指導其舌胎前后伸縮、左右擺動訓練。⑤呼吸道訓練:首先進行吸氣、呼氣運動,防止患者誤咽;其次進行咳出訓練,以排出患者氣管中的異物。以上訓練分別于早、中、晚各1次,每次15 min。⑵攝食訓練。①進食體位:仰臥位患者靠背抬高約30°,偏癱側使用枕頭墊起,頭部微側,喂食者位于患者健側,促進食物向舌根推送,防止食物反流等;側臥方向為健側,床頭稍抬高30°,進食后食物多集中于健側口腔,降低偏癱側食物殘留;坐位需根據患者身體情況進行,坐位患者頭部前屈,軀干盡量挺直進行進食。進食體位可根據患者具體病情選擇合適方向進食。②食物選擇:吞咽障礙患者前期多以流質食物為主,食物密度以較均勻、有適當粘性、不易松散等為主,如:水果泥、蔬菜泥、雞蛋羹、牛奶等。③進食口量:進食前先進行幾次口吞咽訓練,進食口量初期宜小口(3~5 ml),待逐漸康復后,適當增加進食口量。同時喂食時,應選擇金屬勺,待每次食物完全咽下后,再進行喂食。

1.2.2.2 構音障礙訓練 ⑴下頜訓練:指導患者盡可能張大嘴,降低下頜,然后閉合。緩慢進行5 次后,逐漸加快張嘴-閉合的速度,但同時保持上下頜較大范圍運動。⑵唇舌訓練:首先,指導患者雙唇撅起-收攏動作,重復5 次后,進行壓舌訓練。其次,盡可能鼓大兩腮,數秒后排氣,促進爆破音發出。然后指導患者舌伸出-縮回-上卷-下卷訓練,重復5 次后,逐漸加快速度。最后指導患者舌尖伸出,由一側口角向另一側移動,借助壓舌板進行抗阻。⑶構音訓練:指導患者進行發音訓練,上下唇自然閉攏進行/b/p/m/發音;上齒抵下唇內側進行/f/發音;舌尖前端抵下齒背后進行/z/c/s/發音;舌尖抵上齒齦處進行/d/t/n/l/發音;舌面喉部隆起,抵在硬腭喉部進行/g/k/h/發音。待患者基本音素發音較為清晰后,進行組音節發音訓練,組音節先從雙音節開始,后逐漸轉變為多音節,再轉為字、詞、句到文章訓練。發音訓練每天1次,每次至少30 min。

1.3 觀察指標及評判標準

1.3.1 治療療效 ⑴顯效:吞咽障礙基本好轉,洼田飲水1 分,VFSS>10 分;⑵有效:吞咽障礙有所好轉,洼田飲水2分,VFSS為輕度;⑶無效:吞咽障礙未改善,洼田飲水≥3分,VFSS為中重度。

1.3.2 洼田飲水測試 對兩組患者治療前及治療1周、2周及4周后吞咽能力進行測試。患者采取正端坐姿,記錄喝下30 ml溫水所花的時間及咳嗆情況。評分越高,表示吞咽障礙越嚴重。洼田飲水評分測定具體見表1。

表1 洼田飲水評分測定

1.3.3 吞咽X 線電視透視檢查(VFSS)評分 通過X 線及多功能數字腸胃機動態觀察患者吞咽含泛影葡胺的流質食物的過程,以便了解患者吞咽功能障礙于體位、食物性質的關系。評判標準:輕度7~9 分;中度2~3 分;重度0~1分。

1.3.4 功能性經口攝食量表(Functional Oral Intake Scale,FOIS) 總分為7分,分數越高,表示吞咽功能越好。

1.3.5 神經功能 采用美國國立衛生院神經功能缺損評分(National Institutes of Health Neurological Deficiency Score,NIHSS)對患者神經功能受損情況進行評估。NIHSS量表共含15項內容,總分為42分,得分越高,神經功能受損越嚴重。

1.4 統計學處理 所有數據處理均利用SPSS 22.0 統計軟件進行處理,計數資料用n(%)表示,兩組一般資料比較行獨立樣本χ2檢驗;符合正態分布的計量資料用(±s)表示,兩組不同時間點計量資料比較采用重復測量方差分析。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

2.1 兩組一般資料比較 研究組、對照組性別、年齡、BMI、腦卒中類型及偏癱部位等資料比較,差異均無統計學意義(均P<0.05)。見表2。

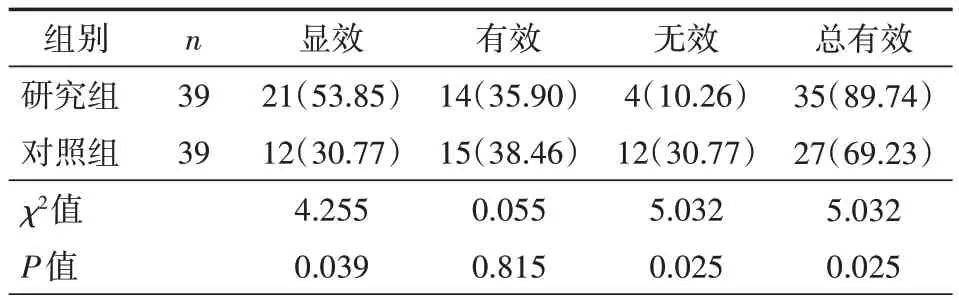

2.2 研究組、對照組治療療效比較 研究組治療總有效率為89.74%,對照組為69.23%(P<0.05)。見表3。

表2 兩組一般資料比較(n=39)

表3 研究組、對照組治療療效比較[n(%)]

2.3 研究組、對照組不同時點洼田飲水、VFSS、FOIS評分比較 研究組、對照組治療后不同時點洼田飲水評分不斷降低(均P<0.05),VFSS、FOIS 評分不斷升高(均P<0.05),且研究組在治療1、2、4 周洼田飲水評分均小于對照組(均P<0.05),VFSS、FOIS 評分均高于對照組,差異具有統計學意義(均P<0.05)。見表4。

表4 兩組治療后不同時點洼田飲水評分VFSS、FOIS評分比較(n=39,±s,分)

表4 兩組治療后不同時點洼田飲水評分VFSS、FOIS評分比較(n=39,±s,分)

注:與對照組比較,aP<0.05;與治療前比較,bP<0.05;與治療1周比較,cP<0.05;與治療2周比較,dP<0.05

指標洼田飲水VFSS評分FOIS評分組別研究組對照組F值P值研究組對照組F值P值研究組對照組F值P值治療前4.39±0.57 4.48±0.50 F時點=1 806.954、F交互=40.221、F組間=35.900 P時點<0.001、P交互<0.001、P組間<0.001 2.95±0.57 3.04±0.65 F時點=2 799.592、F交互=73.912、F組間=33.970 P時點<0.001、P交互<0.001、P組間<0.001 1.56±0.46 1.57±0.47 F時點=817.307、F交互=26.110、F組間=23.516 P時點<0.001、P交互<0.001、P組間<0.001治療1周3.10±0.62ab 3.74±0.77b 4.20±0.75ab 3.25±0.75 2.61±0.76ab 2.09±0.68b治療2周2.21±0.56abc 2.92±0.64bc 6.51±0.90abc 5.46±0.85bc 3.77±0.90abc 2.94±0.86bc治療4周1.21±0.36abcd 2.18±0.59bcd 8.81±1.12abcd 7.08±0.97bcd 5.26±1.14abcd 4.13±0.92bcd

2.4 兩組干預后不同時點NHISS 評分比較 研究組、對照組治療后不同時點NHISS 評分均有不同程度的降低(均P<0.05),且研究組在治療1、2、4 周NHISS 評分均低于對照組(均P<0.05)。見表5。

表5 兩組治療后不同時點NHISS評分比較(±s,分)

表5 兩組治療后不同時點NHISS評分比較(±s,分)

注:與對照組比較,aP<0.05;與治療前比較,bP<0.05;與治療1周比較,cP<0.05;與治療2周比較,dP<0.05

組別研究組對照組F值P值n 39 39治療前30.59±4.24 31.26±4.09 F時點=1 070.259、F交互=21.432、F組間=28.475 P時點<0.001、P交互<0.001、P組間<0.001治療1周26.13±3.26ab 29.52±3.26治療2周20.60±2.65abc 24.25±3.40bc治療4周16.59±1.80abcd 21.10±2.32bcd

3 討 論

研究指出,吞咽障礙在腦卒中患者中的發生率為30%~45%,其多由舌咽、舌咽下神經核、核下損傷及皮質腦損傷等原因造成,發生后多表現為舌肌癱瘓、感覺功能喪失及唇面部肌肉障礙等,可嚴重影響患者進食及吞咽[7]。吞咽障礙后,患者的舌與硬腭之間不能形成封閉的腔,易造成食物誤吸、咳嗆等現象,從而引發肺炎等并發癥,影響患者預后。據文獻報道,機體神經系統可塑性極強,其神經功能可進行內在調節劑代償,且外在神經方式的訓練可加快受損神經的重建及恢復,因此在吞咽功能受損后,改善患者舌肌狀態、加強患者的感覺及神經功能訓練成為治療的關鍵點[8]。目前,臨床上關于腦卒中后吞咽障礙的治療方案多樣,但以吞咽功能障礙訓練配合構音障礙訓練為主的治療研究報道尚少。

吞咽功能障礙訓練為吞咽障礙患者治療行之有效的方法。其主要包括基礎訓練及攝食訓練,并從患者面部、口腔肌肉、舌部運動、攝食能力及攝入能力等各方面進行針對性訓練,從而有效刺激對外感覺器,改善患者殘存舌咽、舌下、迷走等神經的反射,并將其作用于腦部,提高吞咽中樞的重塑,促進了腦卒中吞咽障礙患者神經功能的康復[9-10]。吞咽功能障礙訓練根據患者的具體病情進行體位、進食量及食物調整,早期攝食量以少為主,攝食食物以均勻且有粘性為主,后期逐步改善,從而提高患者的吞咽適應能力,并降低患者進食過程中誤吸、咳嗆的發生,利于患者預后的改善。已有較多研究指出,吞咽障礙患者多伴有構音障礙,其致病原因多與構音相關組織(咽、喉、舌、腭)的運動障礙有關,臨床上多表現為面部肌肉、舌部伸縮、腭運動范圍及速度的大幅度下降、咽部反射功能降低等[11-12]。這些表現均可進一步影響患者進食時的咀嚼及吞咽,造成流涎,并影響患者的言語功能,從而導致患者的發音過于急促緊湊、語調過低、音量單一、重音喪失等[13]。而構音障礙訓練指導患者下頜、唇舌、咽喉逐個訓練,有效促進了患者呼氣、吸氣、面部肌肉、肌張力與神經之間的協調,進而逐漸糾正患者言語急促、發音不清等問題[14]。本研究中,吞咽功能結合構音功能訓練組患者的治療總有效率明顯高于常規訓練組患者,且在治療后1、2、4周后洼田飲水、NHISS評分顯著低于常規治療組,VFSS、FOIS 評分明顯高于常規訓練治療組;提示吞咽功能結合構音功能訓練能有效促進腦卒中后吞咽功能障礙患者吞咽功能的重建與恢復,利于反射靈活性及言語功能的提高,并對患者肌肉萎縮的預防及機體微循環的促進具有重要作用,利于神經功能的恢復。

綜上所述,吞咽功能障礙訓練配合構音障礙訓練可有效促進腦卒中后吞咽障礙患者的吞咽功能重建,利于患者言語功能恢復,且對患者神經功能的恢復具有積極作用。