部編版初中語文文言文課下注釋用字研究

向 穎

貴州師范大學文學院

一、研究背景

文言文一直是語文教育中備受關注的一塊,近幾年關于文言文課下注釋規(guī)范使用通假字術語等也備受研究者的關注。初中語文人教版教材中文言文的課下注釋不管異體字、繁簡字、通假字、古今字都采用“通”來表達,例“××,通××”;現行部編版一律采用“同”來表達這些意義,例“××,同××”。所以在實際教學中學生根本不知道這些差異,但是作為一名語文教師這些古代漢語知識卻是我們必須掌握的。現行部編版初中語文教材中文言文的課下注釋,不論異體字、通假字、古今字等一律采用“同”來釋義。當學生問老師為什么用“同”時,教師卻避而不答。可見教師在實際教學中對古今字、假借字、通假字等實質上的區(qū)別并沒有弄明白。教師理解古今字、通假字、假借字等字的區(qū)別,對教師把握文言文實詞教學有重要的作用,進而影響學生對文言實詞的掌握。不規(guī)范的教材注釋術語不僅影響學生對課文的理解,而且對教師的教學也有一定程度上的影響,可見教材用語的規(guī)范性十分重要。

基于文言文課下注釋術語和教師教學現狀,本文從通假字、古今字、假借字概念入手,界定概念,以初中文言文課下注釋為例,提出文言文課下注釋的用字建議,為語文教學提供參考。

二、概念解釋

(一)異體字。

異體字是記錄同一個詞,音義完全相同,而形體有別,在任何情況下都可以相互替代的一組字。也稱體字、重文、俗字。它們同音同義異形,比如因造字法不同而形成的淚和涙;由音符不同而形成的詠和詠;由聲符不同而形成的綫和缐等。

(二)通假字。

“通假”是本有其字,臨時代替。是本來有這個字,但是用讀音或字形相同或者相近的字代替本字,借來的字只能作為臨時工,被借用的字即通假字。通假字有一個對立面,就是被通假字。換句話說,通假字是有本字的,并且本字和借字同時存在。比如:惠,本義是“仁慈”、“恩惠”,借作“慧”;辯,本義是“巧言”,借作“辨”。

(三)假借字。

假借字是指后來沒有造今字的一類。“假借”是本無其字,依聲托事。也就是本來沒有這個字,靠借來的同音或音近字來寄托所寫字的意義。

(四)假借。

“假借”是一種用字法。它突破了表意造字的局限性,利用詞的同音關系,借用別的詞的書寫形式,舍其意義,記錄音詞,表達語言中難以造字的詞。

(五)古今字。

古今字既分化字,把分化前,一字寫多詞時期的字叫古字,把分化后的字叫今字。古今字的形成分為兩類,一類是因為詞義的分化(引申)而形成的古今字。另一類是因為假借而形成的古今字。

三、概念辨析

(一)通假字和假借字的辨析。

根據借用時本字是否存在:通假字是“本有其字,臨時代替”,借用時,被借用的通假字能夠找到被替代的本字。而假借字在被借用時是找不到被替代的本字的,也就也就是說,語言中已有某一個詞,但在文字中沒有記錄它的字,于是就在已有的文字中找一個與它讀音相同但意義不同的字來兼記它,而不再為它另造專字。

根據是否長期借用:在通假字中,本字與借字同時存在,同時,通假字具有不確定性,人們臨時借用音同或音近的字替代本字,當語境被更換時,此通假字則不一定仍存在,即通假是有借有還的。假借字較為穩(wěn)定,且是借而不還的,本義只能另造新字或消亡,或者與借義并行。

(二)古今字和假借字的辨析。

古今字是就兩個字的關系說,涉及兩個字;假借字是就一個字的性質說,是給一個字定性。

1.古今字的形成。

(1)因假借而形成的古今字。情況一:本義另造新字。在本義基礎上形成的古今字。假借,久借不還,本義另造新字,假借字和新造字之間形成古今字。“腰”:甲骨文是“要”,本義是人的腰部。“要”被假借做其他含義,比如“需要”“重要”等,人們便在“要”字,左邊添加了“月”字,專指人的腰部。

情況二:假借義另造新字。在假借義基礎上形成的古今字。本字與假借義的新造字之間形成古今字。如部編版語文九年級下冊《魚我所欲也》“故患有所不辟也”中的“辟”,借為“避”,躲避義。除此之外,根據“辟”的假借義,后來還形成:闢、僻、嬖、譬、襞(折疊)、躄(腳病)、壁、璧、擗(捶胸)等字。“辟”與上述十個字,分別構成古今字。

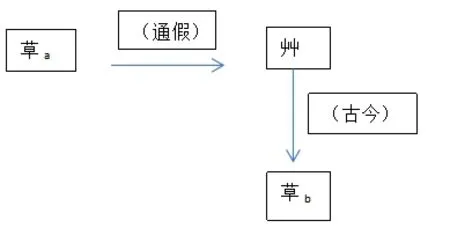

(2)因通假關系而形成的古今字。情況一:本義變被借義,本義消失。比如“艸”與“草”,漢朝以前“艸”是現在花草之“草”的本字,而現在通用的“草”字,當時卻表示另外的意義(《說文》:“草斗,櫟實也。”)。后來“艸”與“草”產生了通假關系,人們常用“草”來代替“艸”,久而久之,借字“草”的“櫟實”之義消失,并且不再充任臨時職務,而變成了“艸”的今字。用圖表示為:

情況二:本義變被借義,被借義還在。左右的“左”,其原始的體形是“ ”,而輔佐的“佐”,其原始的形體是“左”。后來由于輔佐之義的“左”被通假為左右之義的“左”,產生了區(qū)別這兩個字的客觀需要,于是分別產生出了“佐”和“左”這兩個今字。用圖表示為:

(3)在詞義的分化、引申基礎上形成的古今字。詞義的引申,使得表義更明確,也減輕了原字表義過多的負擔,由引申義或本義造出新字。原字與新本字就形成了古今字。

比如在“經綸世務者,窺谷忘反”和“寒暑易節(jié),始一反焉”中的“反”。“反”本表示攀巖、攀崖,當本義消失后,另外再加“手”造“扳”字代替。“反”字假借為“相反”、“反叛”等意思。又引申為“返回”,這種意義又寫做“返”。所以“返”是根據“反”的引申義再造而來的今字。

2.假借字形成

(1)本義和假借義并行的假借字。比如“聞”,“聞”在甲骨文中像是一個人舉起一只手在耳邊,表示豎起耳朵,認真的聽,是個會意字。但是后來被借用來表示用鼻子嗅物,現在“聞”字的本義和假借義并行,既可以表示用耳朵對聲音信號的捕捉,也可以表示用鼻子極力地捕捉嗅覺信號。“聞”則假借字。

(2)本義另造新字形成的假借字。比如“莫”,本義是太陽下山,陽光隱沒在叢林草野之中,后本義消失。假借為“不要”等義,于是隸書再加“日”另造“暮”字代替本義。“莫”則是假借字。

(3)本義消失,只留假借義的假借字。比如“我”字,本義是手持戰(zhàn)具,吶喊示威。后本義消失,演變成為代詞,表達第一人稱“我”。

四、總結

由古今字的形成條件和假借字的形成條件之間的對比,我們會發(fā)現古今字和假借字之間既有重合的部分又有相互區(qū)別的部分。首先,在引申義基礎上形成的以及在通假關系上形成的古今字與假借字是沒有關系的。其次,因假借造成的本義另造新字、假借義另造新字可形成古今字,因假借造成的本義另造新字、本義假借義并行、本義消失只留假借義可形成假借字。它們之間共同的便是“本義另造新字”,本義另造新字既可以形成假借字,假借字和新造字之間也能形成古今字關系。它們之間的不同點便是“假借義另造新字”,假借義另造新字不可能形成假借字,但是本字與假借義的新造字之間能夠形成古今字。

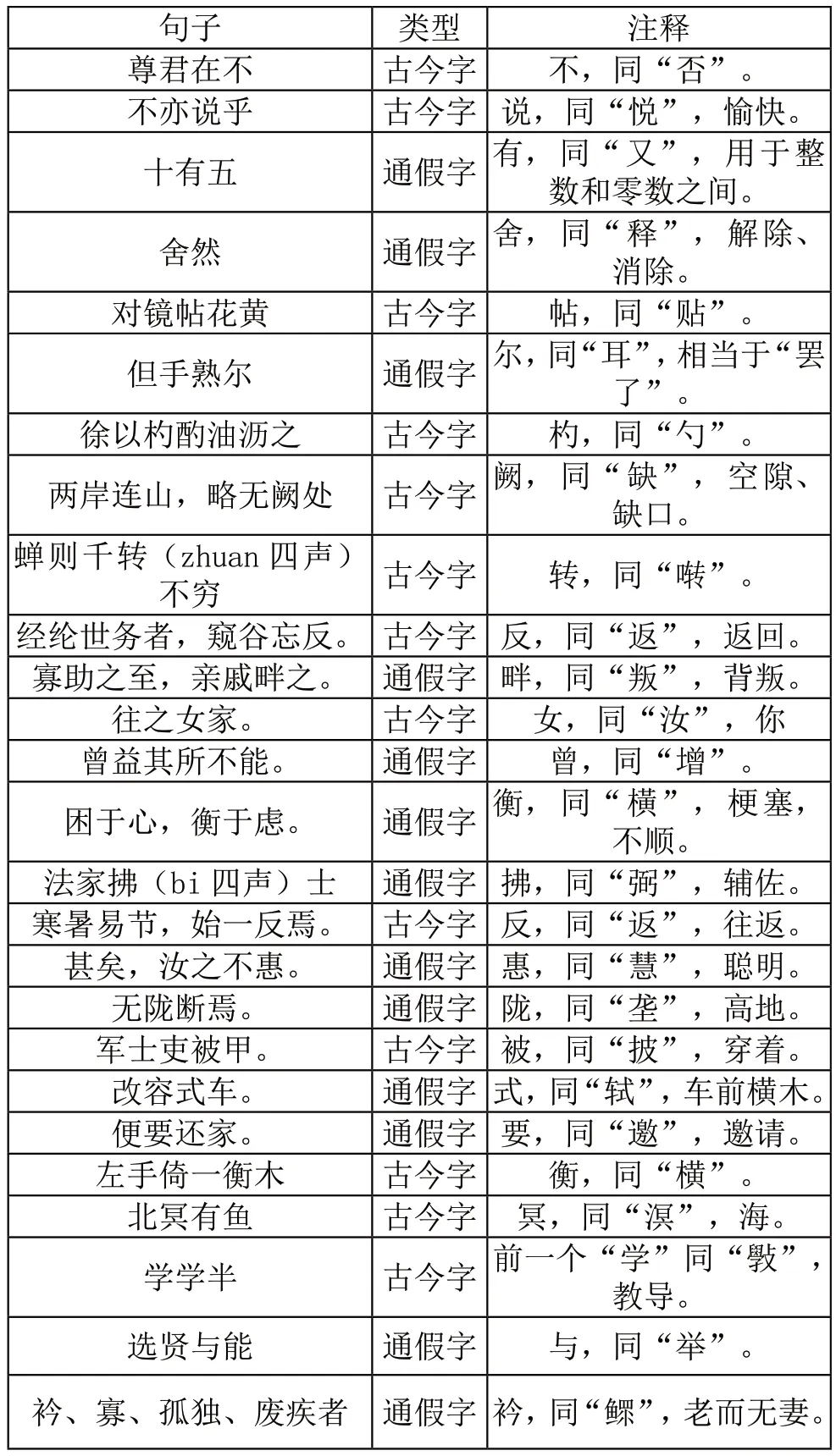

部編版初中語文文言文課下通假字注釋匯總。

(一)文言文課下注釋(僅供參考)。

(二)部分注釋解釋。

1.帖與貼:“帖”和“貼”是古今字。“帖”本意是用棉做的書簽,假借為粘合意,后將本意為典當的“貼”字,假借為粘合意,“貼”字代替了“帖”之前的假借意,所以“貼”字成為“帖”字的今字。

2.爾與耳:“爾”是通假字,“爾”通“耳”,相當于“罷了”的意思。

3.闕與缺:“闕”和“缺”是古今字,當“闕”讀“quē”時,它部分義由新造字“缺”字代替。

4.轉與囀:“轉”和“囀”是古今字,當“轉”讀四聲時,有鳥婉轉地叫之義,后造“囀”字單獨表示此義。

5.被與披:“被”和“披”是古今字,“被”本義是指被子,引申為覆蓋。后引申義由“披”替代,構成古今字。

6.祗與只:異體字,“只”的本義是鳥一只。祗、隻、只本是不同的三個字,今簡化歸并為“只”。

7.食與飼:古今字,“食”的本義是食物,常用作動詞,意思是“吃”,作“把食物給人吃時”義時,讀“sì”,后寫作“飼”。

8.見與現:古今字。“見”意思是看見,引申為“見解”、“見識”“出現”等,還用作助動詞,表被動。后由“現”表示玉的光澤奪目,易被人看見,引申為顯露。

9.辟與避:古今字。“辟”本義是“法”,甲骨文的字形是用刑刀對犯法者施刑的情景。由罪犯逃跑以躲避刑法之義而造“避”,表示回避、躲避之意。

10.孰與熟:古今字。孰是假借字。“孰”是“熟”的本字,后來“孰”多用作代詞,于是加“火”另造“熟”字來表達本義。

11.支與肢:古今字。“支”是“枝”的本字。后引申為“分支”“支出”“支持”“干支”和“四支”等義。后來“四支”寫作“四肢”。

(三)反思和建議。

1.反思。

(1)通過對初中文言文刻下注釋用字的匯總,發(fā)現所有的用字都用為“××,同××”。從文字訓釋的原則上來說,只有異體字用“同”。這種注釋既不利于學生理解,也不利于教師的教學。

(2)從假借字和古今字的辨析來看,古今字是就兩個字的關系說,涉及兩個字;假借字是就一個字的性質說,是給一個字定性。真正的意義上的假借字是很少的,很多都是通過“假借”這樣一個中介,先讓本義和假借義集中在被借字上,然后通過詞義的分化,為本義另造新字、為假借義另造新字使假借字和新造字之間形成古今字、本字與假借義的新造字之間形成古今字。因通假關系形成的古今字比較少,但是無論因通假形成的古今字,還是因假借形成的古今字,它們都只是把通假和假借當成中介,最終的落腳點在古今字上。

2.建議。

(1)建立文言文規(guī)范術語。文言文術語的規(guī)范一直沒有定論,可能與“通假字”“假借字”“古今字”等的概念有爭議有關,但是這項工作完成是急需的,因為在文言文教學中需要用到這些知識。通過筆者對概念的理解,筆者認為“異體字”用“××,同××”;“通假字”用“××,通××”;“古今字”用“××,今寫作××”;“假借字”用“××本義另造字為××”或者“××本義消失”。

(2)研究重點放在古今字上。現在對于初中語文文言文注釋,很多研究者都把目光放在研究通假字和假借字的區(qū)別上。然而,書本上的注釋都是兩個字,應該關注的是兩個字的關系。通假字有通假字和被通假字的關系。古今字有古字和今字的關系,都是兩兩對應的。然而假借字是就一個字的性質來說的,是給一個字定性,用了“假借”用字法,對于用“假借”用字法之時,到產生新字之前都是假借字,但是產生新字之后便不是假借字了,所以真正的假借字是比較少,對于現今來講是相對比較穩(wěn)定的。能體現兩字關系且真正復雜的是古今字,所以對于文言文的學習是一個漫長的過程,需要學者、教師共同努力完成。