以協同創新機制為驅動的服飾可持續設計研究

林 琨,李 喆

(北京服裝學院,北京 100029)

針對人類發展與環境保護方面存在的問題將可持續發展定義為“既能滿足當代人的需要,又不對后代人的需要構成危害的發展”[1],這一表述已經成為國際認可的可持續發展概念的解釋[2]。其設計導向主要分為綠色設計、產品生命周期設計、生態效益的系統設計及面向社會公平和諧的設計4個維度[3]。根據中國資源綜合利用協會數據顯示,我國每年有超過2 600萬噸舊服飾被扔掉,這是對資源的一種巨大浪費[4]。要實現服飾可持續創新設計,需從生產源頭減少資源消耗和污染物,盡可能實現資源循環利用,此外也要依靠綠色的生產方式和生活方式促進可持續發展。

本文從設計創新機制角度出發,以服飾可持續設計為研究對象,構建服飾可持續設計協同創新機制理論模型(簡稱“本理論模型”)。并在本理論模型指導下通過問卷調研、數據分析結合實證分析的方法對影響服飾可持續設計創新因素進行分層,并提出具有針對性的策略建議。

1 服飾可持續設計現狀

1.1 創新出發點較為單一

目前的服飾可持續設計實踐與研究中,多以“材料設計”角度為出發點。“材料設計”強調通過創新、開發、應用綠色環保材料并加快回收循環,形成對于“生態可持續性”過程的后彌補[5]。例如綠色天然纖維、綠色再生纖維、可降解合成纖維、綠色染料、環保型助劑等,但綠色環保材料的生產過程也面臨著諸多問題。例如綠色天然纖維中,彩棉相較于純棉減少了印染工序,在特定生產方式上具備友好性,但仍然存在生產工序繁瑣、生產成本較高、色牢度及品質較低的問題。而相對于綠色天然纖維,傳統化學纖維對環境造成的污染問題則更為嚴重。例如,據估算每生產1噸粘膠纖維約釋放150 m3氣體,主要成分是硫化物氣體,并排放500~1 200 t廢水,其中工業廢水300~500 t,對淡水植物及浮游生物具有強毒性,對生態可持續性將造成嚴重威脅[6]。為了彌補化學纖維材料在生產過程中對環境所造成的污染,需采取清潔的生產方式控制污染排放,該方式涵蓋原料、加工、提煉、產出、使用及回收處置的全過程。同時,“綠色環保材料”的生產過程也適用這一方法。可見,僅從“材料設計”角度出發就要通過新材料、新工藝、新設備及新技術的協同創新驅動服飾可持續設計。以環保材料及資源循環速度為出發點的服飾可持續設計顯然存在局限性[7-8]。

1.2 缺乏系統創新概念

材料作為生產發展的物質基礎,創新環保材料在一定程度上具有環保特性,但材料環保特性不足以支撐服飾可持續創新設計。因為服飾可持續設計作為設計策略活動,涵蓋了生產、流通、使用及回收各個階段并對應不同創新主體。企業層面,企業作為生產主體,圍繞服飾生產階段及回收階段進行可持續研究與實踐具有一定效益,但容易忽視消費者潛在價值觀與可持續消費行為及生活方式的關聯性[9];消費者層面,良好的消費行為及生活方式對推動服飾可持續設計及發展存在積極影響,但容易忽視現階段服飾可持續設計與消費者行為及生活方式存在不一致性[10]。可以得出,服飾可持續設計創新從不同創新主體角度出發,都具有其客觀合理性。但創新出發點多從生產及回收的角度切入,重視某一方面的服飾可持續設計,是自下而上的技術創新及產品創新,忽略了服飾可持續設計涵蓋生產、流通、使用及回收階段,單一階段的創新制約了服飾可持續設計整體創新品質的提升。

1.3 協同創新驅動服飾可持續設計

由于目前服飾可持續設計過于注重內部單一因素的創新,缺乏對整個服飾可持續設計系統的協同創新,導致了服飾可持續設計的內部可動因素(決策系統、創新系統)與外部限制因素(政策、經濟、社會、技術)之間的不相匹配,從而降低了服飾可持續設計的創新品質。服飾可持續設計涵蓋生產、流通、使用及回收4個階段,對應社會、行業、企業及消費者可持續性,僅重視“過程后干預”限制了服飾可持續設計創新價值的發展及延伸。這是由于服飾可持續設計過程中偏重產品,忽視服務、偏重材料創新,忽視系統設計、注重短期效益,忽略長期影響、注重單一因素創新,忽略系統創新。從產業層次來看,產業結構的不完善、市場競爭的不規范以及法制監管的不到位等都在很大程度上制約了服飾可持續設計水平的發展與提高;從企業角度來說,無法理性客觀的捕捉消費者核心需求使得產品決策效度下降。多因素交叉下導致了服飾可持續設計創新缺乏系統性的整合;從消費者角度來看,消費者固有的消費理念與可持續消費概念存在一定程度矛盾,滯后于政策環境要求與企業管理實踐的現實性需求,制約了服飾可持續設計的發展與延伸。可持續設計概念下的服飾可持續設計應當注重可持續設計的系統科學性,借助多元因素、多元主體,通過協同創新實現服飾可持續設計創新。

2 服飾可持續設計協同創新機制理論模型構建

2.1 服飾可持續設計目標系統

在服飾可持續設計目標層面,將服飾可持續設計的多元主體劃分為消費者、企業及社會3個層次,對應消費者價值目標、商業價值目標及社會價值目標。并由各個層次的價值目標構成“服飾可持續設計目標系統”。建立“服飾可持續設計目標系統”模型的前提是相關構成要素需求目標關系的明確。其中,相關構成要素的需求關系可以通過數據挖掘的方式界定。同時,在此基礎上明確“服飾可持續設計目標系統消費者特征”,消費者特征在構建過程中不是由單一維度的消費者個體構成,而是在消費者個體中介入社會價值期望值,構成社會層面所期望的“總體消費者特征”。

2.2 服飾可持續設計整合創新系統

在服飾可持續設計執行層面,服飾可持續設計對應產品設計、商業設計及可持續設計3個維度,并且由這3個維度構成了“服飾可持續設計整合創新系統”。依據“服飾可持續設計目標系統”在各個階段對創新資源進行協調整合,在同時滿足社會價值、商業價值及消費者價值的基礎上促使服飾可持續設計創新形成常態循環,從而提高服飾可持續設計的創新品質。

2.3 服飾可持續設計協同創新機制

服飾可持續設計的創新需要外部限制因素與內部可動因素協同配合,即豐富的內外創新資源和整合創新能力互相支撐,這決定了服飾可持續設計系統中系統創新與服飾設計之間的內在價值邏輯[11]。通過一定時間空間范圍內的政策、經濟、社會及技術等外部環境因素驅動服飾可持續設計目標的建立,以此指導服飾可持續設計階段性創新并加以整合,并以服飾可持續設計目標系統消費者特征畫像為銜接要素。據此,提出由數據管理決策驅動服飾可持續設計目標系統的建立、服飾可持續設計階段創新整合兩方面組成的服飾可持續設計協同創新機制理論模型如圖1。

圖1 服飾可持續設計協同創新機制理論模型

3 服飾可持續設計協同創新機制理論模型實證研究

本研究依托北京服裝學院中國生活方式設計研究院2019年服飾可持續生活方式調研所發放2 111份調研問卷(簡稱本數據),實際回收2 111份,本問卷通過問卷星線上發放,使用精準樣本服務以確保樣本有效性并通過有效性檢測,數據樣本有效率100%。同時,運用SPSS分析軟件分析數據。結合服飾可持續設計協同創新機制理論模型,對理論模型進行實證分析及策略建議。

3.1 數據驅動服飾可持續設計目標系統的確立

數據作為一種基礎性、戰略性資源,只有經過數據挖掘、分析及處理才能顯現其隱含的內在價值[12]。總體來說,傳統的管理決策是以數學模型為基礎輔助決策者個體進行決策行為;數據時代下管理決策是以數據為基礎,挖掘數據價值以進行管理決策行為,決策模式的轉變正式適應了社會快速變化的特征[13-14]。

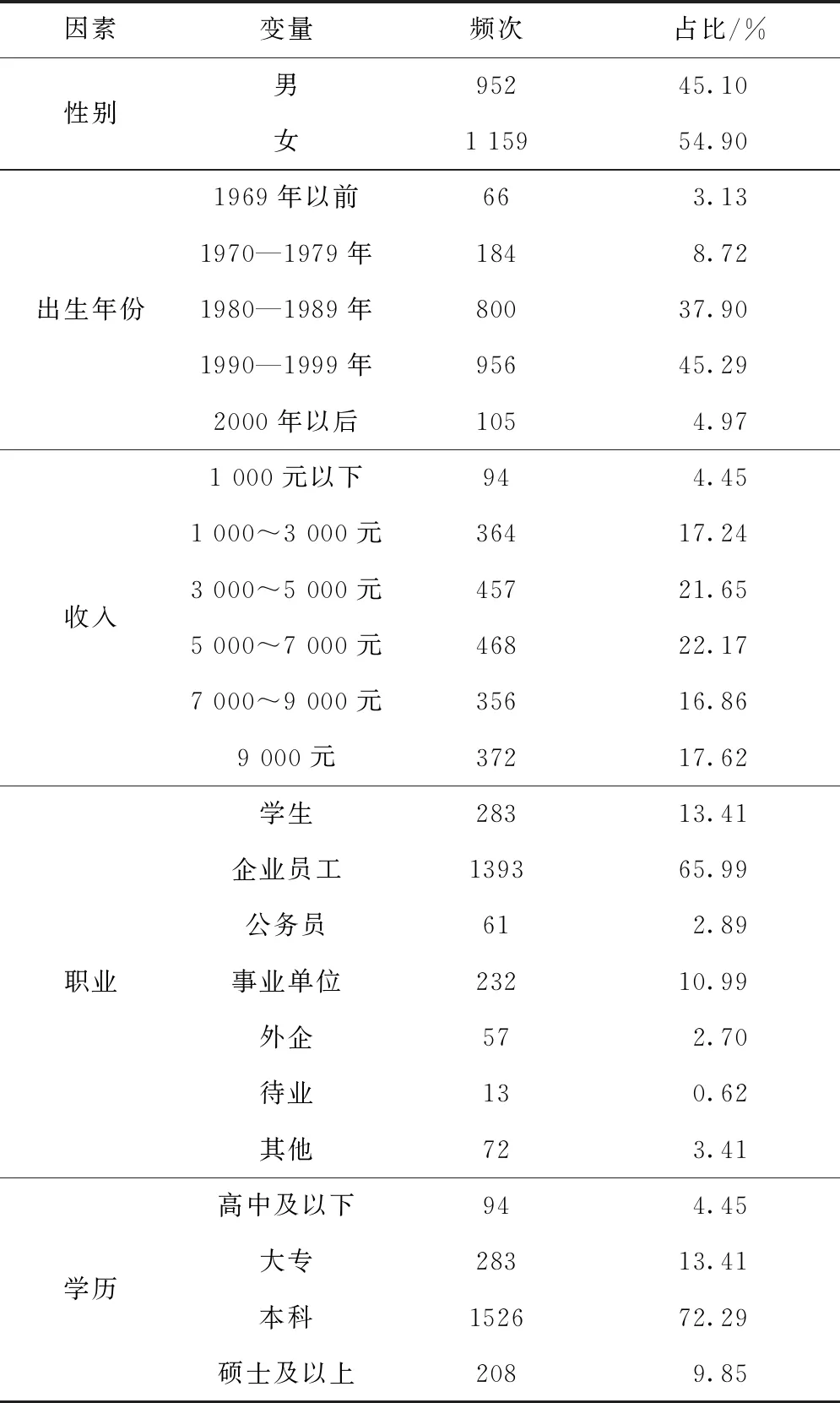

明確消費者的性別、年齡、受教育程度、職業、收入對可持續消費行為帶來的價值影響,消費者樣本描述性統計如表1,以此進行基于消費者核心需求的決策行為。其次,通過數據分析明確消費者價值目標,結合商業價值目標與社會價值目標的分析,從而確立“服飾可持續設計目標系統”。最后,由“服飾可持續設計目標系統”生成“服飾可持續設計目標系統總體消費者特征畫像”(僅對本研究樣本消費者負責),以指導服飾可持續設計進行多元主體需求分級決策[15-16]。

3.1.1 消費者價值目標確定

消費者服飾核心需求頻次見表2,數據樣本對象在選購服飾時最為關注項的是服飾的品質,占比72%;其次是款式,占比71.53%;選購服飾時關注品牌的占比37.71%;服飾選購參考因素為價格、舒適性,分別占比36.48%、30.55%。再次是,色彩及材質方面,可持續性在數據中有體現,但關注程度較低。依據消費者選購服飾時最為關注項的選擇頻次分析得出,消費者核心需求傾向于服飾的品質、款式與品牌。

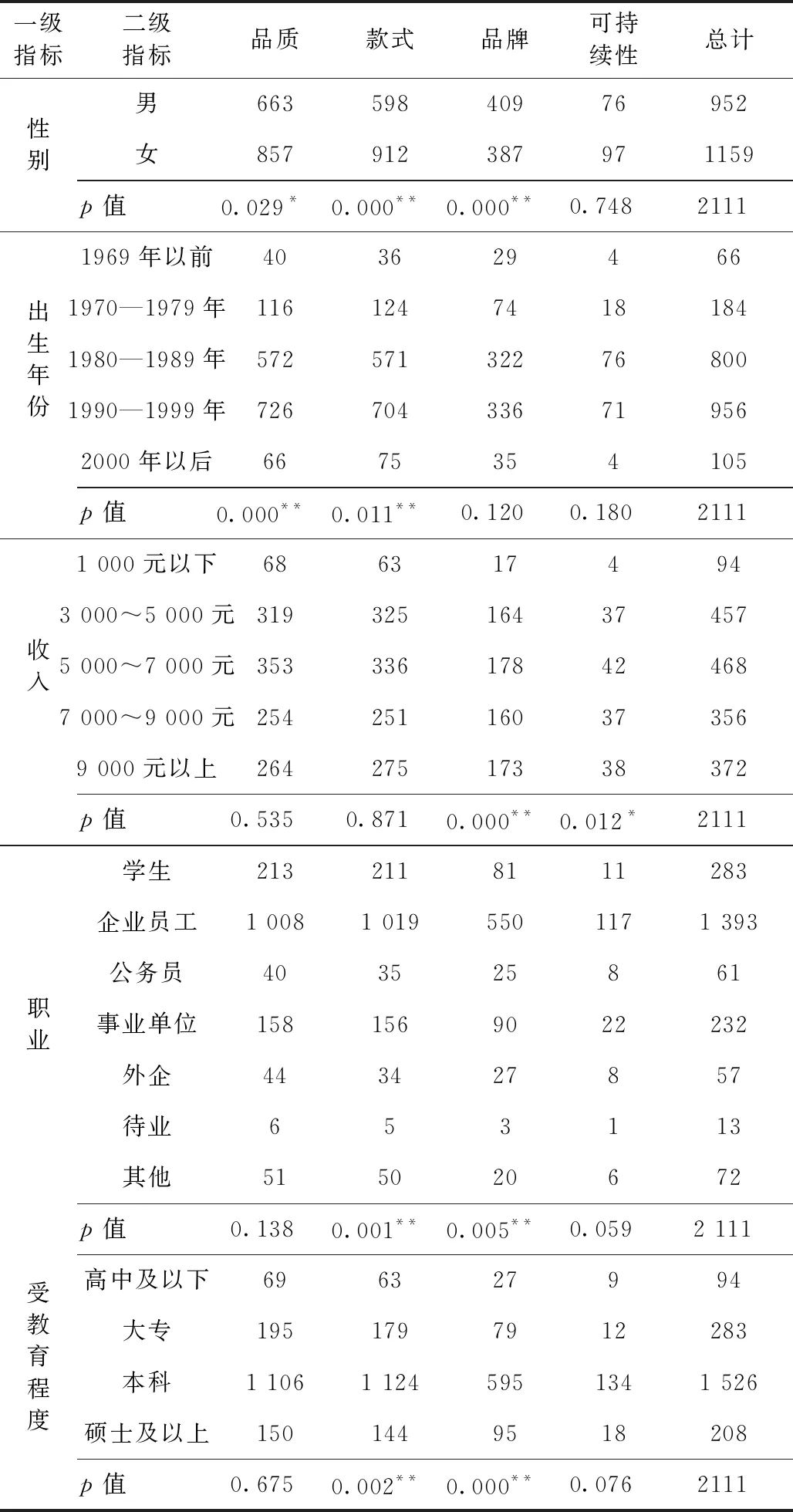

消費者服飾核心需求及影響要素分析見表3,樣本消費者在服飾品質需求方面:樣本消費者性別與服飾品質需求具有顯著性,p值為0.029,小于0.05。樣本消費者出生年代與服飾品質需求具備高度顯著性,p值為0.000,小于0.01。其余各項與服飾品質需求均不具備顯著性,p值均大于0.05。樣本消費者在服飾款式需求方面:樣本消費者性別與服飾款式需求具備高度顯著性,p值為0.000,小于0.01。樣本消費者出生年代與服飾款式需求具備高度顯著性,p值為0.011,小于0.01。樣本消費者職業與服飾款式需求具備高度顯著性,p值為0.001,小于0.01。樣本消費者學歷與款式具備高度顯著性,p值為0.002,小于0.01。樣本消費者收入與服飾款式需求不具備顯著性,p值為0.871,大于0.05。樣本消費者在服飾品牌需求方面:樣本消費者性別、收入及學歷與服飾品牌需求具備高度顯著性,p值均為0.000,小于0.01;樣本消費者職業與服飾品牌需求具備高度顯著性,p值為0.05,小于0.01;樣本消費者出生年代與服飾品牌需求不具備顯著性,p值為0.120,大于0.05。樣本消費者各影響要素與服飾可持續性需求方面:樣本消費者收入水平與服飾可持續性需求具有顯著性,p值為0.012,p值小于0.05。其余各項與服飾可持續性需求均不具備顯著性。

表1 消費者樣本描述性統計

表2 消費者服飾核心需求頻次

表3 消費者服飾核心需求及影響要素分析

注:*為p<0.05 表示具備顯著性,**為p<0.01表示具備高度顯著性

綜合上述分析,樣本消費者在性別、年齡、職業、收入、受教育程度等方面影響對服飾設計的需求[17-20]。依據數據結果,進一步分析可以得出如下結論:消費者對于服飾可持續設計的核心需求為品質、款式與品牌,并隨著性別、年齡、職業、收入及受教育程度的不同,服飾設計與消費者間的需求關系也不同。消費者對于服飾可持續性的需求在頻次分析僅占比8.12%,雖然交叉分析及卡方檢驗中顯示服飾可持續性的需求與樣本消費者收入水平呈現顯著性,進一步分析可以得出當樣本消費者收入水平越高時,在服飾需求中可持續性需求越加突出。可見,消費者現階段對于服飾可持續設計的認知前提仍然是基于服飾設計的品質、款式與品牌,服飾可持續性在現階段不屬于樣本消費者核心需求的范圍。

3.1.2 商業價值目標確定

在消費者實際消費過程中,本數據表明消費者的月可支配收入主體分布在3 000~5 000元、5 000~7 000元,總占比43.82%。服飾消費占月收入的比例集中在11%~30%,占比達64.52%。消費者平均每年購買服飾的頻次以每年4~6次占比最大,為39.7%。同時,有18.05%的消費者平均每年購買服飾的頻率達到一年10次以上。可見,消費者具有較高的收入水平,服飾消費占比月可支配收入比例較大,消費者服飾購買頻率較高。并且,本研究數據顯示其消費者普遍愿意為可持續性服飾支付小于10%的產品溢價。同時,國家統計局2020年1月17日發布數據統計,2019年末中國人口達140 005萬人[21]。以服裝市場為例,中國高達14億多的人口,組成1個龐大的服裝消費市場,而且規模逐年擴大。僅2018年中國成人服裝市場規模約15 717億元,同比增長7.8%。預計到2020年,市場規模將會達到17 258億元[22]。

可見,服飾行業現有規模大,隨著消費者收入的提高其對高品質服飾的需求日益增長,使得服飾行業仍有廣闊的發展空間。同時,可持續服飾與同類型產品相較之下具有一定程度的溢價能力,消費者也愿意為可持續服飾支付額外的產品溢價。商業價值目標維度中意味著服飾可持續設計要服務于商業價值創新,從而提升服飾企業在行業內部的競爭力以獲得超額利潤。

3.1.3 社會價值目標確定

社會政策方面:2016年,為貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神,落實綠色發展理念,促進綠色消費,加快生態文明建設,推動經濟社會綠色發展,國家發展改革委員會明確了促進綠色消費的總體要求、主要目標、主要任務和政策措施[23],指出:“到2020年,綠色消費理念成為社會共識,長效機制基本建立,奢侈浪費行為得到有效遏制,綠色產品市場占有率大幅提高,勤儉節約、綠色低碳、文明健康的生活方式和消費模式基本形成”。消費者價值觀方面:數據表明13.83%的消費者認為可持續消費理念非常影響生活,認為可持續消費理念比較影響生活的消費者占比49.36%,消費者中的26.43%認為可持續消費理念可能影響生活,認為可持續消費理念不會影響生活的消費者僅占比10.37%,89.63%的消費者不同程度的認為可持續消費理念將會影響生活,可見在消費者潛在消費價值觀中,對服飾可持續消費理念持肯定態度。

通過社會政策及反映社會結構本質及體現社會總體的價值指向。體現以社會價值目標為核心的可持續價值體系,對社會成員的價值取向產生引導和制約的作用。在這樣的大環境下即要求企業可持續生產,也要培養消費者可持續消費行為,并形成對可持續價值體系的認同,從而為實現可持續發展奠定基礎。

3.1.4 服飾可持續設計目標系統消費者特征畫像

通過以上分析,依托本數據構建以服飾可持續設計目標系統為基礎的 “服飾可持續設計目標系統消費者特征畫像”(基于對本數據樣本分析)[24]。“其中,消費者基本信息為:性別分布上以女性居多,以出生在 1980—1999 年的中青年為主體,擁有本科及以上高學歷,職業多為企業員工,具有中高等收入水平,服飾消費占比占月收入的11%~30%,服飾需求以品質、款式及品牌為核心需求,平均每年購買時尚服飾的頻率集中在 4~6 次,自我認知的消費類型傾向于計劃型和節約型,閑置服飾約占服飾總量的20%~40%,對于閑置服飾的處理方式以捐贈、送給親戚朋友及堆積家中為主要處理方式,對于二手服飾的主要參考因素以服飾損耗程度、款式美觀時尚度及價格合理度為首要參考因素。樣本消費者期望值為:收入水平越高時,對服飾需求中可持續性需求越加突出。同時,對服飾可持續設計普遍具有10%以內的溢價支付能力、并以社會價值目標為消費導向,踐行服飾可持續消費行為。

總體而言,以社會價值導向為前提、消費者需求為核心轉換要素、商業價值為必要條件,促使了“服飾可持續設計目標系統”的構建及“消費者畫像”的生成。其中,“消費者畫像”的確立,將有助于服飾企業對社會、企業及消費者需求分級并進行決策判斷,評估服飾可持續設計的范圍。通過明確“服飾可持續設計”的具體范圍,并實現了服飾可持續設計目標的量化描述,從而帶動服飾可持續設計有效創新。

3.2 服飾可持續設計階段創新整合系統構建

現階段服飾可持續設計忽略了服飾可持續設計是基于可持續發展的閉環設計系統。而本文所建立的理論模型,是基于服飾可持續設計系統對應產品設計階段、商品設計階段及可持續設計階段3個階段來展開,由此構成了“服飾可持續設計階段創新整合系統”。通過在各個階段進行可持續設計流程、要素、價值的創新整合,在此過程當中將社會、企業與消費者共同納入服飾可持續設計階段創新整合系統中,對應技術創新、消費創新及循環創新三大創新要素范圍,從而實現服飾可持續設計創新常態。

3.2.1 產品設計階段

消費者服飾材料偏好如圖2。消費者選擇布藝材質占比高達57.08%,其次為人造革占比49.27%,棉麻材料占比42.02%,環保面料的選擇在數據中有積極體現占比37.47%,動物皮革及塑料材質分別占比32.4%、6.21%。可見,消費者在服飾材料選擇中對環保面料的態度呈正向,而對動物皮革的選擇占比相較于其他材料較低,這可能是由于近年來抵制動物皮革的使用及人造革作為動物皮革替代品,其相對于動物皮革較高的性價比導致這一現象的產生。同時,布藝、棉麻材料所占比重較高,但布藝及棉麻的主要原材料為植物纖維。其中,以麻纖維為代表,麻纖維可以不經漂泊、染色等工序,其天然的色澤十分美觀,在國際市場上備受青睞。并且,服飾公司在紡織品材料選擇中也可以全部或部分使用綠色紡織品材料來替代普通材料。

圖2 消費者服飾材料偏好

產品設計階段是通過運用技術設備,制造產品的階段,并且通過滿足消費者核心需求使得服飾產品具有轉化為服飾商品的潛在價值。但是在該階段服飾生產過程中,不當的生產工藝、生產材料及設備的因素所導致排放廢渣、廢氣、廢水等對環境所造成源頭污染。產品設計階段的可持續性是從生產源頭上減少污染和廢棄物的產生,有利于保護環境,維護生態系統的平衡;充分利用原材料,減少對材料資源及能源的浪費,通過構建環境成本評估標準,對環境成本進行精確量化,有助于實現產品設計階段的可持續技術創新。

3.2.2 商品設計階段

在服飾消費行為中,數據表明:消費者自我認知的消費類型傾向于計劃型與節約型總占比67.27%,消費者自我認知的消費類型以計劃型居多占比37%,其次是節約型占比30.27%,隨意型占比達到了26.2%,超前型占比僅6.54%。進一步分析可得,本數據樣本中消費者雖然具有較高的收入水平,但是消費者自我認知的計劃型、節約型消費行為是以消費額度為衡量標準的消費類型主觀判斷。同時,消費者消費類型的自我認知中隨意型、超前型消費總占比達32.74%,這2種消費類型的總量占比數據樣本總量的1/3。可見,近年來我國的人均收入不斷提升,使得廣大民眾的消費能力得到了升,尤其是在電子商務技術的推動下,服飾作為一種快速消費品,導致消費者購買服飾的數量、品類、種類、頻率、金額方面的提升。

在固有服飾消費觀的推動下,消費者會陷入非理性消費中,通過可持續服飾標志引導消費者進行可持續消費具有現實意義。服飾企業要積極承擔社會責任,通過多種途徑引導消費者進行服飾可持續消費行為,將可持續消費觀念從消費源頭開始貫徹,實現商品設計層面的可持續消費創新。從現實中講,實現社會經濟模式的可持續發展有賴于人們的價值觀及消費觀的變革,因此不能一味的否定現有的“生產消費模式”。設計作為連接生產與消費的橋梁,通過設計可以達到刺激消費者消費的目的,也可以運用設計的轉化作用倡導、培養其可持續的消費行為,是商品設計階段主動承擔社會責任的具象表現。

3.2.3 可持續設計階段

在消費者服飾總量中,消費者廢舊服飾占比較高,且對于廢舊服飾的處理方式較為局限,本數據表明消費者普遍有20%~40%的閑置服飾,且在處理閑置服飾的方式中,有59.5%的數據樣本選擇將閑置服飾堆積家中或直接當垃圾處理,造成了資源的閑置與浪費。與個體消費者相比,企業的處理能力更強、更專業而且選擇方式更多,可以承擔將資源回收再利用以及帶動社會發展的責任。同時,該階段局限性在于過程后,本質上是對環境污染的部分彌補作用,這一階段的創新核心在于企業如何將消費者閑置的廢舊服裝高效的集中回收處理。

可持續設計階段是在產品經過商品、用品進入銷毀回收階段的環保生態型設計階段,遵循再使用、再循環原則,加速資源回收利用減少資源損耗,即減少物質和能源的消耗、產品及零部件便于分類回收及可再生循環使用。在這一過程中服飾企業要充分承擔社會責任,專業高效的回收廢舊服飾。同時,將廢舊服飾所產生的部分經濟效益讓渡給消費者,提高消費者配合服飾企業積極高效的回收廢舊服飾的積極性,以實現可持續設計階段的循環創新。

4 結束語

目前,服飾可持續設計多以服飾生產階段及回收階段為出發點,重視以“材料設計”為主的技術創新,但仍存在一定的局限性,因此造成了服飾可持續設計創新缺乏合理性。本文基于文獻研究、數據采集、數據分析及實證分析,提出構建“服飾可持續設計協同創新機制”以驅動服飾可持續設計創新。一方面,依據數據決策設計目標系統,明確服飾可持續設計的消費者核心需求、商業溢價能力及社會責任導向,以規范的、限定的管理決策指導服飾可持續設計創新活動。另一方面,運用整合創新的方式明確產品設計階段、商品設計階段及可持續設計階段的創新要點,形成常態循環,并以此構建服飾可持續設計創新整合系統。通過對服飾可持續設計目標系統及服飾可持續設計整合創新系統的結合運用,形成以結果導向、資源整合導向、創新導向的服飾可持續設計協同創新機制,為提高服飾可持續設計創新品質提供思路。