高陡山體下煤層重復采動誘發巖質斜坡變形破壞過程分析

田延哲

(中煤科工集團西安研究院有限公司,陜西 西安710077)

礦山開采引起的山體滑塌是目前采動損害中的主要災害之一,山體下采礦誘發斜坡變形失穩案例日益增多[1-2],重慶雞尾山滑坡[3-4]、開陽磷礦崩滑[5]、馬桑灣滑坡[6]等均為此類采動斜坡失穩的典型實例。此類滑坡最重要的誘發因素為地下采礦,地下開采使上覆巖體出現彎曲變形,在地表形成多條裂縫,再加上降雨作用,使得斜坡失穩破壞形成滑坡或崩塌,給當地群眾生命財產安全造成嚴重影響。

許多學者對高陡地形地質條件下采礦與坡體失穩的關系問題進行深入探討。董金玉等[7]、黃平路[8]利用有限元數值模擬研究了采礦導致的山體崩塌機理,提出了崩塌形成力學研究理論;鄧廣哲[9]、陳智強等[10]等對礦區開采與地表移動變形和高邊坡崩塌災害演化形成的機理進行了分析,其結論對高陡山體邊坡災害防治有一定參考價值;王超等[11]采用物理模擬手段深入分析了地下采礦引起的地表變形陷落特征和采空區圍巖的變形和破壞特征,獲得了許多數值模擬研究無法得到的頗具啟發性的全新認識;涂鵬飛[12]通過物理模型試驗對三峽鏈子崖危巖體的變形機制進行了研究,認為隨著開采工作面的推進,采空區上覆巖體在垂直方向和水平方向上均會張性裂縫,破壞了坡體的整體性。殷躍平[13]運用FLAC3D研究了西南山區斜傾厚層山體視向滑動并轉化為高速遠程碎屑流的新型失穩模式,并提出以前緣阻滑的“關鍵塊體”為重點的防治措施;王玉川[14]通過3DEC 研究了滑坡體在地下采掘作用下的失穩破壞過程,提出了“前緣關鍵塊體外側局部崩塌→后緣坡體整體滑動→巖溶帶剪斷突破失穩”破壞模式。李騰飛[15]以重慶武隆雞尾山崩滑災害為例,采用基于連續介質的離散元方法,建立雞尾山崩滑體大型三維數值模型,再現滑坡體在地下采掘作用下的失穩破壞過程,研究地下采掘對坡體應力場和位移場的影響,分析崩滑體的形成機制與運動規律。

總結學者的研究成果,大都考慮單個煤層開采條件下地表移動變形破壞特征研究的,分析方法主要是采用二維極限平衡法和赤平投影法,數值模擬法分析穩定性目前還是在發展中。然而由于西南地區地質條件決定其礦區大都開采多層煤,現有研究成果表明[16]重復采動條件對地表的變形與破壞更加嚴重。考慮多層煤重復采動條件下巖質斜坡變形破壞過程對西南山區煤礦的可持續發展具有重要的意義。以貴州盤江地區發耳煤礦北翼高陡山體下煤層重復采動為研究對象,在地質調查與測繪的基礎上,通過分析地層產狀、自然坡體坡向與裂隙產狀三者之間的空間關系,得出主控結構面的產狀;根據實際的采礦順序和地下采空區的空間分布,基于離散單元法,選擇典型剖面對煤層重復采動誘發山體變形破壞過程進行了模擬,對采動誘發巖石裂紋擴展到地表漸進開裂過程進行了分析,并從變形和應力的角度對梯子崖破壞的機制進行了詳細的分析。

1 地質與采礦條件分析

發耳煤礦五盤區位于貴州高原西部,河流北側山體是典型的上硬下軟、上陡下緩的“二元山體結構”,從某河床至五采區北邊界最大高差800 m。隨著五盤區高陡山體下煤炭資源大量開采,上覆巖體在拉、剪應力作用下發生不連續的變形破壞,地表將發生不均勻沉降變形,產生大量采動裂縫。在重力、降雨及震動(礦震及地震)等外界因素影響下,一旦受損山體發生崩塌、滑坡地質災害,將堵塞某河床,直接威脅某河床南側的礦山設施及人民生命財產的安全,潛在的地質災害危險性大,后果嚴重。

1.1 地質條件和采礦條件

發耳礦五盤區地層走向N55°~60°E,傾向北西,傾角8°~28°為平緩的單斜構造。地層主要有二疊系上統玄武巖組(P3β)、龍潭組(P3l)、三疊系下統飛仙關組(T1f)、永寧鎮組(T1yn)及第四系(Q4dl+el),含煤地層為二疊系上統龍潭組上段(P3l3)。

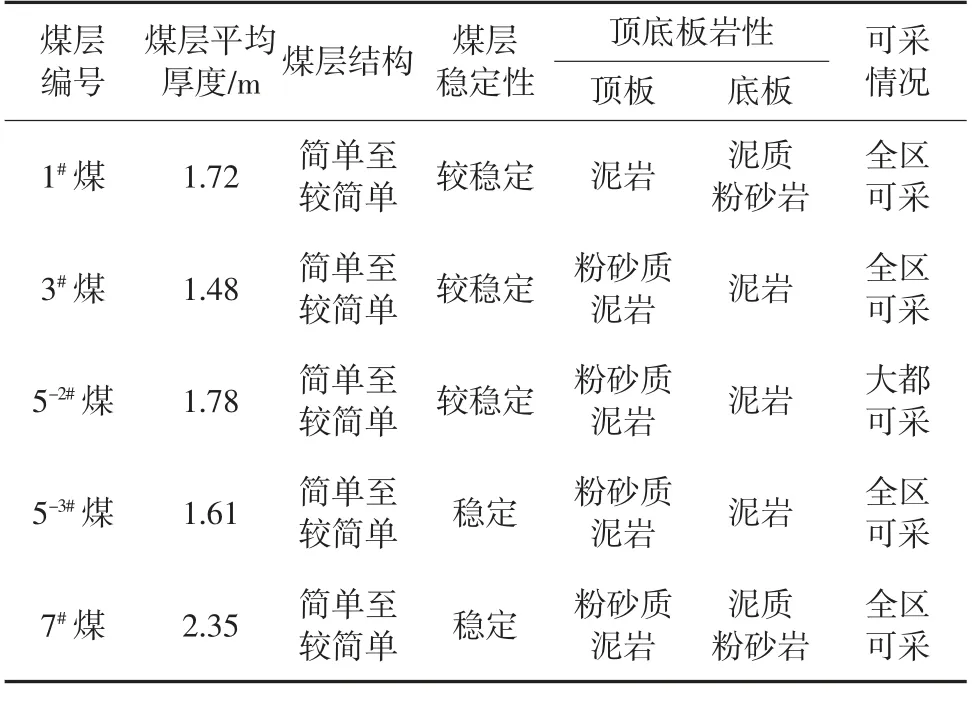

五盤區設計生產能力為90 萬t/a,服務年限約為64 年。開采煤層為二疊系龍潭組1、3、5-2、5-3、7煤,煤層厚度0.88~3.61 m,層間距5~35 m,埋深120~1 250 m,采用走向長壁采煤法,工作面長度180 m,年推進長度1 500~2 200 m,俯斜開采,全部垮落法管理頂板。五盤區可采煤層特征表見表1。

表1 五盤區可采煤層特征表Table 1 Characteristics of minable coal seams

五盤區煤層傾角為8°左右,為近水平煤層,劃分2 個水平(+780 m 和+650 m 水平),即五上采區及五下采區。五上采區與五下采區留設20 m 保護煤柱,由保護煤柱向兩邊回采。以保護煤柱為界,五上采區向上開采(深部到淺部回采方式);五下采區開采順序由上向下開采(淺部向深部回采)。

1.2 危巖體巖體結構特征

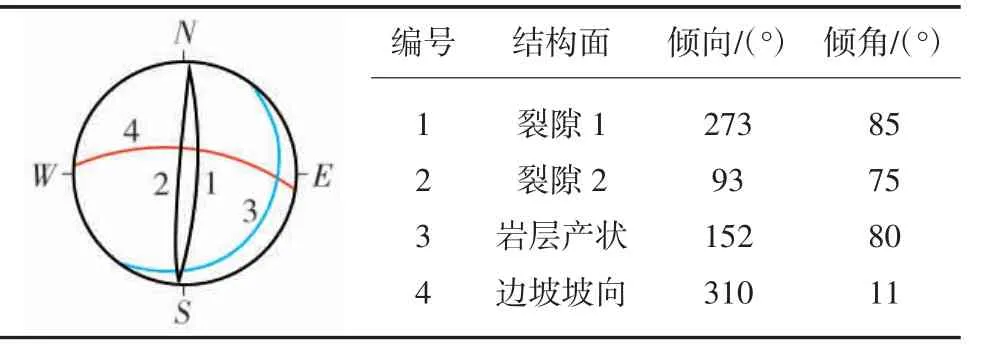

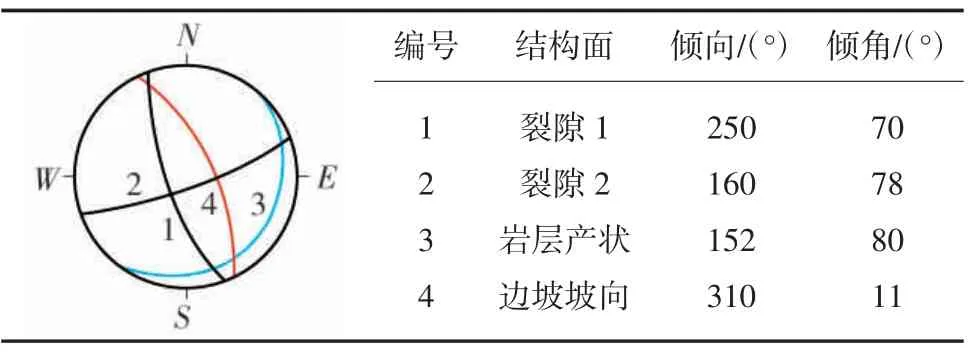

危巖位于五采區北側附近,受區域構造和風化剝蝕的影響形成危巖,危巖長420 m,危巖頂部到斜坡腳標高1 700~1 530 m,高差170 m,危巖由三疊系下統永寧鎮組一段(T1yn1)石灰巖組成。巖層傾向310°,傾角11°。危巖帶發育2 組裂隙:Ⅰ組裂隙1傾向273°、傾角85°,裂隙2 傾向93°、傾角75°,延伸長度12.50 m,寬度0.25 m,裂面較平直,裂隙間距1.50 m,充填黏土及石塊等;Ⅱ組裂隙1 傾向250°、傾角70°,裂隙2 傾向160°、傾角78°,延伸長度5.20 m,寬度0.20 m;裂面較平直,裂隙間距2.50 m;充填黏土及石塊等。Ⅰ組和Ⅱ組裂隙赤平投影圖見表2 和表3。可得出Ⅱ組裂隙1 成為外傾不利結構面,易發生傾倒式崩塌。根據現場調查梯子巖危巖帶整體處于基本穩定狀態。

表2 Ⅰ組裂隙赤平投影圖Table 2 Stereographic projection of group I fractures

表3 Ⅱ組裂隙赤平投影圖Table 3 Stereographic projection of group Ⅱfractures

2 重復采動條件下坡體變形破壞過程分析

研究區北翼山體地形起伏大,地層傾向與坡面相反,采動地表裂縫會將上覆巖層切割為大小不等的塊體。這些原生的結構面及采動結構面對巖體在靜力和動力荷載作用下的力學行為起主導作用,為不連續介質問題。因此,需采用離散單元法對此進行模擬研究。

2.1 計算方案

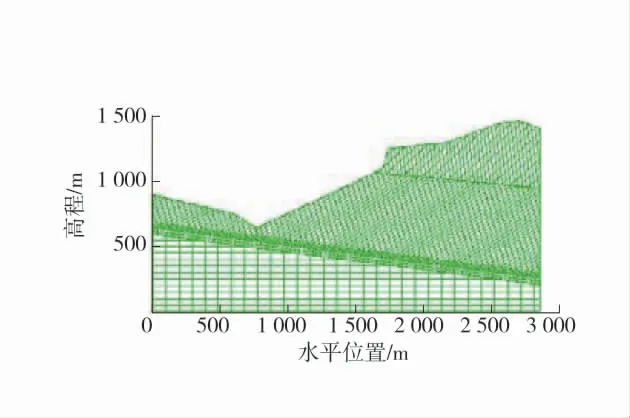

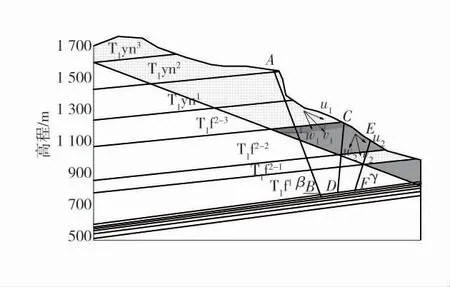

1)模型建立。依據工作面布置及山體形態,建立的計算模型如圖1。

圖1 計算模型Fig. 1 Calculation Model

2)本構關系及力學參數。塊體本構采用摩爾-庫侖強度準則。節理本構采用接觸-庫侖滑移模型。

3)邊界條件。模型設置為二維平面應變,底邊界設置為y 軸方向約束,沿x 軸方向自由。荷載:重力,方向為y 軸方向。

2.2 采動誘發裂紋擴展過程分析

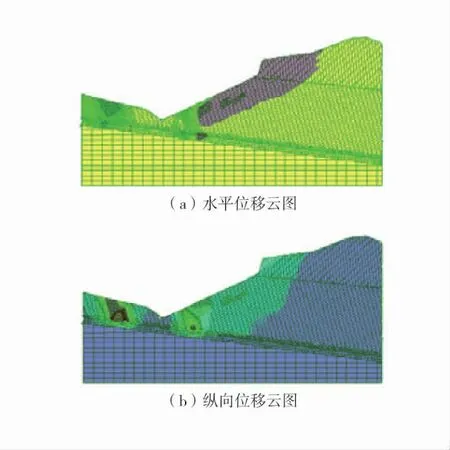

1#煤采掘完后位移云圖如圖2。根據1#煤采掘完模擬結果可以看出,1#煤開采完后,灣河北側1 300 m 高程以下砂泥巖層塑性區形成,地表水平位移0~-4 m,地表縱向位移0~-2 m;1 300 m 高程以上灰巖層受采煤活動影響,地表水平位移0~-4 m,地表縱向位移0~-3 m。

圖2 1#煤采掘完后位移云圖Fig. 2 Displacement nephograms after 1# coal mining

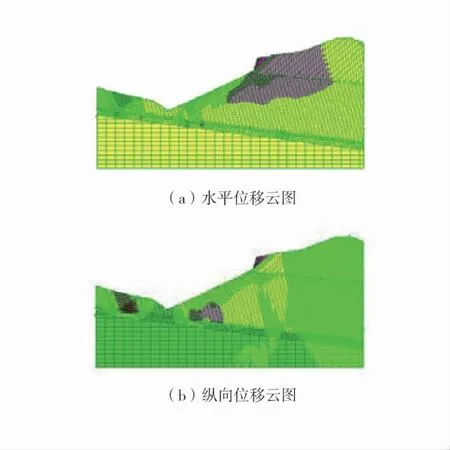

3#煤采掘完后位移云圖如圖3。根據3#煤采掘完模擬結果,灣河北側1 300 m 高程以下砂泥巖層塑性區形成,地表水平位移0~-3 m,地表縱向位移0~-3 m;1 300 m 高程以上灰巖層受采煤活動影響,地表水平位移0~-5 m,地表縱向位移0~-6 m。

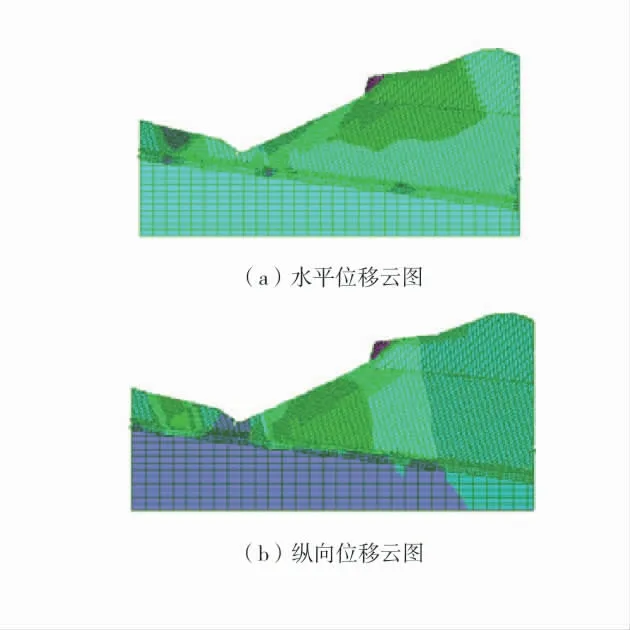

5-2#煤采掘完后位移云圖如圖4。根據圖4 可知,灣河北側,1 300 m 高程以下砂泥巖層塑性區形成,地表水平位移0~-4 m,地表縱向位移0~-4 m;1 300 m 高程以上灰巖層受采煤活動影響,地表水平位移0~-6 m,地表縱向位移0~-7 m。

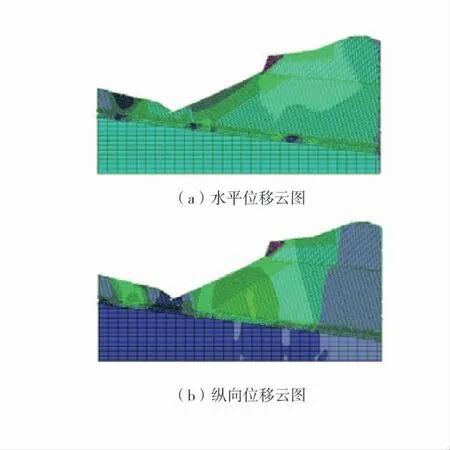

5-3#煤采掘完后位移云圖如圖5。根據圖5 可知,灣河北側1 300 m 高程以下砂泥巖層塑性區形成,地表水平位移0~-4 m,地表縱向位移0~-4 m;1 300 m 高程以上灰巖層受采煤活動影響,地表水平位移0~-7 m,地表縱向位移0~-8 m。

圖3 3#煤采掘完后位移云圖Fig. 3 Displacement nephograms after 3# coal mining

圖4 5-2#煤采掘完后位移云圖Fig. 4 Displacement nephograms after 5-2# coal mining

7#煤采掘完后位移云圖如圖6。根據圖6 可知,灣河北側1 300 m 高程以下砂泥巖層塑性區形成,地表水平位移0~-4 m,地表縱向位移0~-4 m;1 300 m 高程以上灰巖層受采煤活動影響,地表水平位移0~-8 m,地表縱向位移0~-10 m。

3 重復采動條件下坡體變形破壞演化過程分析

圖5 5-3#煤采掘完后位移云圖Fig.5 Displacement nephograms after 5-3# coal mining

圖6 7#煤采掘完后位移云圖Fig. 6 Displacement nephograms after 7# coal mining

地下開采影響下高陡邊坡巖體變形示意圖如圖7。分析井采影響下邊坡變形破壞機理:從井采區下山方向巖移邊界線AB 至上山方向巖移邊界線EF,ui和wi之間的夾角逐漸增大,經過走向主斷面后,在某一位置上兩矢量之間的夾角將大于90°,此時,兩矢量合成后開始相互抵消一部分,且隨著其夾角的增大,相互抵消越多,合成矢量逐漸變小。采動影響域內巖體下沉具有如下規律:從EF 至CD 間區域,下沉值呈遞增規律,其變形結果使邊坡角減小,有利于邊坡穩定;CD 至AB 間區域下沉值呈遞減規律,變形結果使得該區域坡角增大,不利于邊坡穩定。在地下采區下山方向的最大拉裂縫,極易構成滑坡體的后緣,同時沿著地下采區傾向邊界線附近的拉裂縫,構成滑體的側邊緣,使得滑體與滑床分離,減少側阻力,特別是地下采區逐漸擴大,煤層重復采動情況下,可能構成滑坡內因,導致滑坡。(ui為邊坡效應引起的位移矢量,wi為由地下采動引起的位移矢量,vi為兩者疊加后的位移矢量)。

圖7 地下開采影響下高陡邊坡巖體變形示意圖Fig. 7 Rock mass deformation of high and steep slopes under the influence of underground mining

根據梯子巖的工程地質條件和巖體結構特征,結合重復開采條件下變形破壞特征,得到重復采動下坡體的變形破壞過程如下。

1)煤層開采初始變形階段。即坡體下伏煤層被開采,形成大面積采空區,由于保留的煤柱不能長期承受上覆巖體傳遞下來的自重壓力而變形,經過一定時間的發展最終被壓碎,失去支承作用,導致采空區大面積發生塌陷,坡體內部自下而上形成冒落坍陷區和裂縫區。

2)重復開采導致坡體沉陷開裂階段。隨著煤層的重復開采,采空區坍陷影響范圍逐漸向上發展,整個坡體產生不均勻沉降,巖體沿陡傾結構面發生錯動,導致坡表出現裂縫。

3)坡體整體失穩垮塌階段。崩塌發生在中厚層狀的灰巖地層,巖體堅硬,形成的坡體陡峻,平均坡度在70°以上,鄰空條件良好。煤層開采引起的坡體不均勻沉降使得巖體之間發生錯動開裂,坡表裂縫沿陡傾結構面逐漸向下擴展,將巖體切割呈柱狀的同時提供了崩塌的邊界條件。同時在采空區坍陷引起的坡體變形調整過程中,由于坡表無約束屬于自由邊界,坡體會向坡外發生一定的變形,加之差異風化、降雨等因素的作用使得開裂巖體的重心出現外移,在自重彎矩的作用下最終發生傾倒破壞。

4 結 論

1)發耳煤礦五盤區北側山體山高坡陡,陡傾坡體中發育大量節理,坡體下開采5 層煤,重復采動效應明顯,具有西南山區采動斜坡的地質特征,潛在的地質災害危險性大,應引起足夠重視。

2)通過赤平投影法分析地層產狀、自然坡體坡向與裂隙產狀三者之間的空間關系,得出Ⅱ組裂隙1 成為外傾最不利結構面,易發生傾倒式崩塌。

3)根據實際的采礦順序和地下采空區的空間分布,基于離散單元法,對煤層重復采動誘發山體變形破壞過程進行了模擬,得出受重復采煤活動影響,該山體最大水平位移8 m,最大縱向位移10 m,山體易發生崩塌式破壞,地質災害風險極大;同時通過分析不同煤層開采后山體的變形特征,可以得出山體的破壞程度與重復采動次數密切有關。