50例慢性腎臟病患者不同分期的中醫癥狀及證候要素初探

李國棟 蘇 娟 田美玲

慢性腎臟病(CKD)是由多種原因引起的腎損傷或腎功能下降,臨床發病率較高,糖尿病、慢性腎炎、高血壓均是導致CKD的常見病因[1]。CKD早期無明顯癥狀,持續發展會引起尿毒癥,需進行腎移植或持續性透析治療,威脅患者身心健康及生命安全[2]。CKD呈慢性、進行性發展,西醫治療可通過對癥治療及病因治療阻止病情惡化。但不同CKD患者臨床表現存在一定差異,其并發癥較多,中醫辨證治療強調整體與個體的統一,能夠滿足個體化治療需求,在CKD治療中具有獨特優勢。臨床分析不同分期CKD患者的中醫癥狀及證候要素分布情況,旨在為中醫辨證治療提供指導。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料選擇2018年1月到—2020年1月我院收治的50例CKD患者,研究經醫學倫理委員會批準。其中女23例,男27例;年齡36~78歲,平均年齡(61.34±6.75)歲;分期:8例1期,9例2期,13例3期,11例4期,9例5期。

1.2 納入與排除標準納入標準:均符合《慢性腎臟病篩查診斷及防治指南》[3]相關診斷標準;年齡≥18歲;簽署知情同意書。排除標準:接受腎移植或透析治療者;合并感染性疾病者;伴有重要器官或系統嚴重病變者;接受免疫或激素治療者;拒絕參與研究者;處于妊娠或哺乳等特殊時期者。

1.3 治療方法參照《中藥新藥臨床研究指導原則》[4]《中醫病證診斷療效標準》[5]確定CKD主要證候為脾腎氣虛、脾腎陽虛、氣陰兩虛、肝腎陰虛、陰陽兩虛,分析不同患者具體癥狀表現及證候分型。證候分型標準:①脾腎氣虛:倦怠乏力,食少納呆,腰膝酸軟,脘腹脹滿,大便不實,口淡不渴,舌淡,脈沉細;②脾腎陽虛:畏寒肢冷,倦怠乏力,食少納呆,腰膝酸軟,腰部冷痛,脘腹脹滿,大便不實,夜尿清長,舌淡,脈沉弱;③氣陰兩虛:倦怠乏力,腰膝酸軟,口干咽燥,五心煩熱,夜尿清長,舌淡,脈沉細;④肝腎陰虛:頭暈,腰膝酸軟,口干咽燥,五心煩熱,大便干結,尿黃,舌淡紅,脈弦細或沉細;⑤陰陽兩虛:畏寒肢冷,五心煩熱,口干咽燥,腰膝酸軟,大便干結,夜尿清長,舌淡,脈沉細。

1.4 觀察指標比較不同分期患者中醫癥狀評分及證候分型。癥狀積分:將主癥、次癥均分為無、輕、中、重4個等級,主癥賦分為0、2、4、6分,次癥賦分為0、1、2、3分,評分低則癥狀輕。

2 結果

2.1 不同分期中醫癥狀評分不同分期CKD患者畏寒肢冷、食少納呆、口干咽燥、五心煩熱、脘腹脹滿、夜尿清長等中醫癥狀評分比較,差異有統計學意義(P<0.05);不同分期患者倦怠乏力、腰膝酸軟等癥狀評分比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 50例患者不同分期中醫癥狀評分 (例,

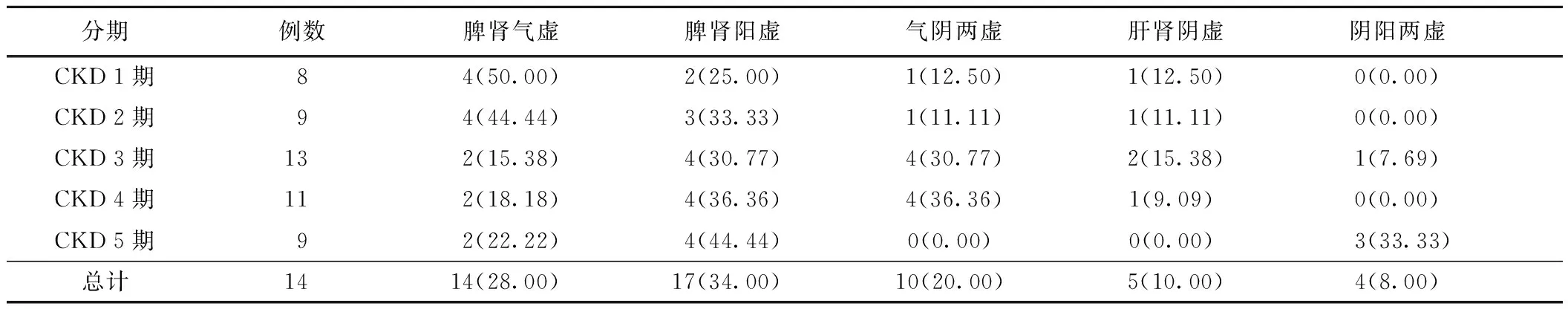

2.2 不同分期慢性腎臟病患者證候分布情況50例CKD患者證候分布依次為脾腎陽虛、脾腎氣虛、氣陰兩虛、肝腎陰虛、陰陽兩虛。見表2。

表2 50例患者不同分期慢性腎臟病患者證候分布情況 (例,%)

3 討論

根據CKD病因及臨床表現,臨床多將其歸于“關格”“虛勞”“溺毒”等范疇,以腎功能減退、日久不復為主要病機,病位在腎,涉及脾、肺等臟[6,7]。因年齡、性別、病程等不同,患者的證型也存在一定差異,臨床需根據患者具體情況采取相對應的治療方法,以提升治療效果。

本研究結果顯示,不同分期患者畏寒肢冷、食少納呆、口干咽燥、五心煩熱、脘腹脹滿、夜尿清長等中醫癥狀評分比較,有明顯差異;不同分期患者倦怠乏力、腰膝酸軟等癥狀評分比較無明顯差異;50例患者證候分布依次為脾腎陽虛、脾腎氣虛、氣陰兩虛、肝腎陰虛、陰陽兩虛。CKD 1、2期患者脾腎氣虛證多見,CKD 3-4期以氣陰兩虛證、脾腎陽虛證多見,CKD 5期以脾腎陽虛證、陰陽兩虛證多見。說明CKD是從早期的脾腎氣虛向脾腎陽虛發展。其原因為在CKD 1期,僅伴有輕微腎損傷,無明顯腎功能指標變化,表現為倦怠乏力、腰膝酸軟等脾腎氣虛癥狀,隨著病程進展,腎氣逐漸虛弱,形成氣陰兩虛證,加之CKD中晚期患者年齡較高,合并癥較多,陽氣虛衰,陽不化氣,氣虛難以血液運行,陽虛則不可溫運全身,致使瘀血互結,損傷腎臟及陽氣,導致畏寒肢冷、夜尿清長等陽虛癥狀的出現[8,9]。因此,在CKD早期以健脾強腎、益氣養陰為主,中晚期需溫補肝、脾、腎,陰陽雙補,振奮陽氣。陳盼等[10]研究發現,老年CKD患者隨著疾病分期增加,脾腎陽虛證所占比也隨之升高,臨床治療需注重固護脾腎之陽,此結果與本研究相似。但本研究樣本容量較小,各證候分型之間無明顯差異,且研究未對患者具體證候表現進行分析,其結果存在明顯不足,臨床還需擴大樣本容量,進一步深入研究,為CKD的治療提供更可靠的指導。

綜上所述,慢性腎臟病不同患者中醫癥狀各有特點,主要從早期的脾腎氣虛向脾腎陽虛證發展,臨床需對此進行重點干預治療。