預后營養指數對晚期肝細胞癌患者預后的影響

袁滿 劉申香 嚴雪冰 王穎 童建東

揚州大學附屬醫院腫瘤科 225000

肝細胞癌(hepatocellular carcinoma,HCC)是最常見的肝臟原發腫瘤,它是癌癥相關死亡的第2大主要原因[1]。由于早期HCC 的癥狀隱匿,大多數患者確診時已處于疾病晚期,失去了根治性手術的機會,因此晚期肝癌的系統治療顯得尤為重要[2]。索拉非尼作為多靶點、多激酶抑制的新型抗腫瘤靶向藥物,在諸多臨床試驗中取得令人矚目的成績進而逐漸成為多數晚期HCC 患者的主要治療手段[3-4]。接受索拉非尼治療患者的中位生存時間(overall survival,OS)約為10 個月,然而,在個體化水平上,從3 個月到超過2 年不等[5]。因此,尋找并驗證能夠預測該類患者治療效果的非侵襲性評估指標具有重要的臨床意義。近年來,越來越多研究表明預后營養指數(prognostic nutritional index,PNI)能夠有效預測肺癌、胃癌、乳腺癌、結直腸癌、食管癌等多種惡性腫瘤的臨床結局[6]。但是到目前為止,很少有研究評估PNI在索拉非尼治療的晚期HCC 患者中的意義。本研究回顧性分析了89 例接受索拉非尼治療的晚期HCC 患者的臨床資料,旨在探討PNI對患者預后的影響。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2013 年1 月至2018 年1 月在本院腫瘤科診治的原發性肝細胞癌患者。納入標準:⑴納入患者需符合《原發性肝癌規范化診治的專家共識》[7]所制定的原發性肝癌相關診斷標準;⑵服用索拉非尼治療;⑶在病情進展或索拉非尼不耐受以后,允許接受其他抗腫瘤治療藥物;⑷擁有完整的臨床病理資料。排除標準:⑴索拉非尼治療前使用過其他抗腫瘤治療藥物;⑵缺少基線狀態時淋巴細胞計數和白蛋白水平。本研究經本院倫理委員會審核通過且患者知情同意其臨床資料用于科學研究。

所有患者中男68例,女21例;在首次使用索拉非尼時,患者的平均年齡58 歲,范圍34~84 歲;ECOG(Eastern Cooperative Oncology Group,美國東部腫瘤協作組)評分0~1 分 患 者81 例,2 分 患 者8 例;丙 肝 患 者7 例,乙 肝 患 者49 例,33 例患者無病毒性肝炎病史;甲胎蛋白(alpha fetoprotein,AFP)>400 ng/ml 患者33 例,AFP≤400 ng/ml 患者56 例;Child-Pugh 肝功能分級A 級69 例,B 級20 例;巴塞羅那分期(Barcelona clinic liver cancer,BCLC)早期患者10例,中期患者25例,晚期患者54例;既往接受過肝切除手術患者14 例,接受過肝動脈插管化療栓塞(transcatheter arterial chemoembolization,TACE)患者30 例,接受過射頻消融術的患者8 例;肝臟病灶數≤3 個患者38 例,>3 個患者51例;大血管侵犯患者28例,肝外轉移患者54例。

1.2 研究方法

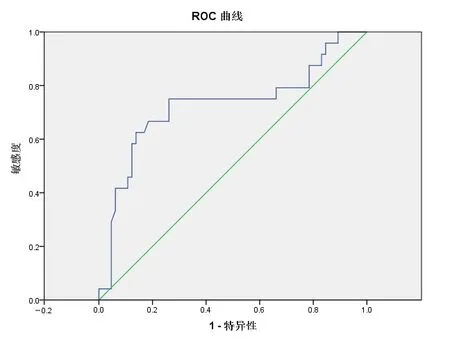

1.2.1 計算PNI 和分組 根據患者首次口服索拉非尼前檢查的白蛋白(ALB)及淋巴細胞計數,PNI=ALB(g/L)+5×淋巴細胞絕對值(×109/L)。繪制PNI 的受試者工作特征(receiver operating characteristic,ROC)曲線,并根據PNI 最佳截斷值將患者分為H-PNI組和L-PNI組。

1.2.2 觀察指標 分析PNI與晚期HCC 患者一般臨床特征和索拉非尼治療持續時間的關系,分析患者的臨床特征與預后的關系。本研究隨訪時間:患者首次口服索拉非尼的日期至死亡或隨訪截止日期之間的時間間隔。索拉非尼治療持續時間:首次使用索拉非尼的日期與末次使用日期之間的間隔。隨訪截止日期為2020年1月1日。

1.3 統計學方法 采用SPSS 20.0 軟件對所有數據進行處理,計數資料以例數和百分比表示,采用χ2檢驗;符合正態分布的計量資料以均數±標準差表示,采用t 檢驗。采用Kaplan-Meier 方法計算生存曲線,并使用對數秩檢驗進行比較。采用單因素及多因素COX 回歸進行預后分析。P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結 果

2.1 H-PNI 組和L-PNI 組一般資料比較 89 例患者PNI 均值為40.85。以是否生存為結局指標,繪制PNI 的ROC曲線,曲線下面積0.726(見圖1)。當PNI=42.075時,約登指數為最大值,敏感度75.00%,特異度73.80%,因此PNI的最佳截斷值為42.075。由此,筆者將所有患者按照PNI=42 分為L-PNI 組(PNI≤42,53 例)和H-PNI 組(PNI>42,36例)。

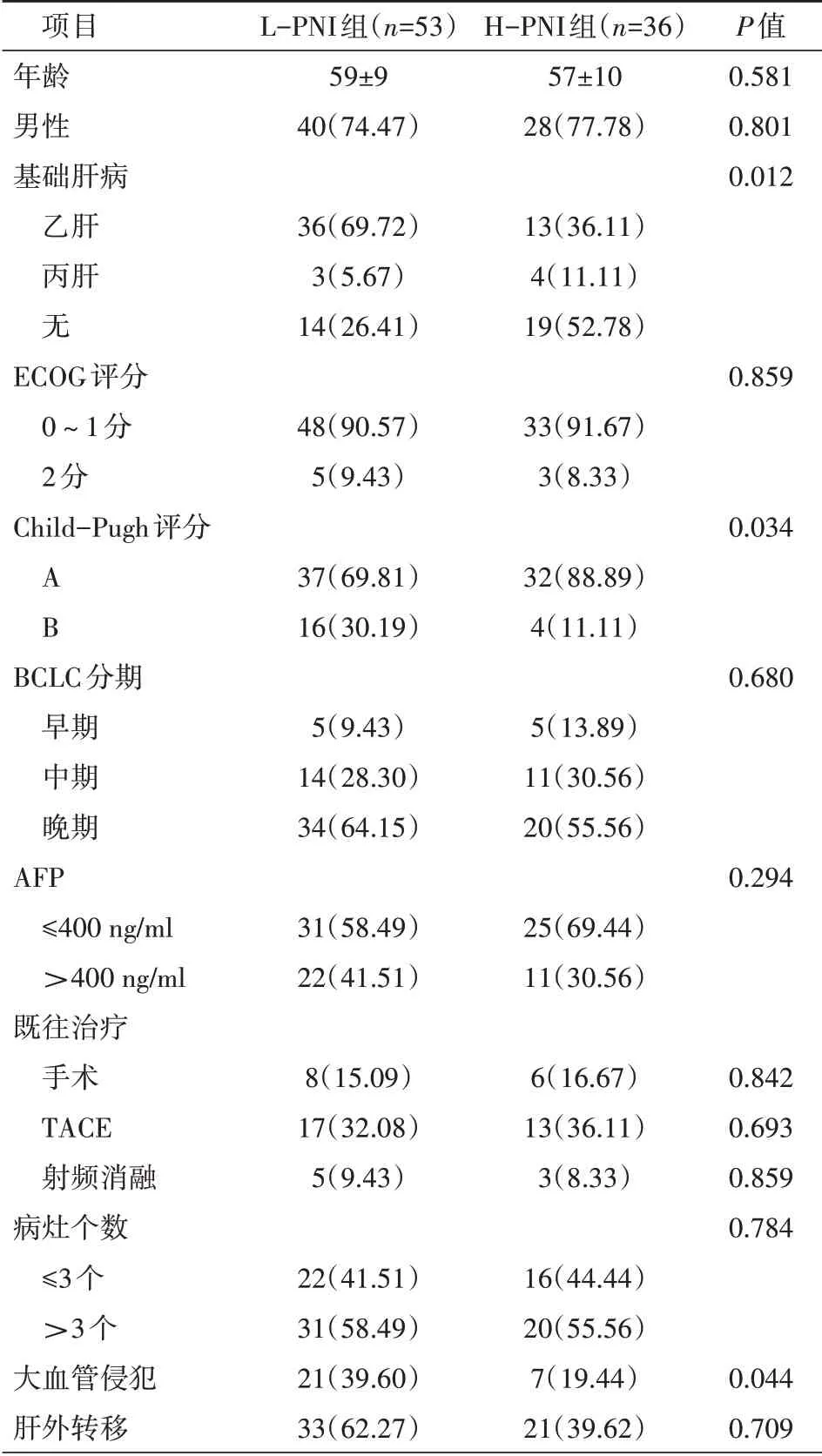

兩組年齡、性別、ECOG 評分、BCLC 分期、AFP、既往治療、病灶個數及肝外轉移方面比較,差異無統計學意義(均P>0.05)。L-PNI 組肝功能較H-PNI 組差(P=0.034),病毒性肝炎患者較H-PNI 組更多(P=0.012),同時L-PNI 組伴大血管侵犯的患者較H-PNI組多(P=0.044)。見表1。

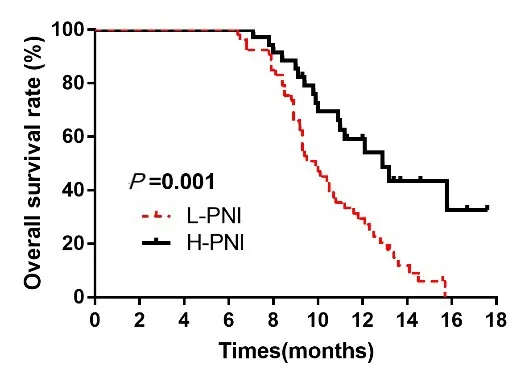

2.2 PNI 與患者生存相關性分析 本研究中,所有患者索拉非尼治療的中位持續時間為5.7 個月,L-PNI 組治療的中位持續時間為3.90 個月,H-PNI 組治療的中位持續時間為7.7 個月,兩組差異具有統計學意義(P<0.001)。所有患者的中位OS 為10.7 個月,L-PNI 組中位OS 為9.9 個月,H-PNI組中位OS為12.9個月,H-PNI組中位OS較L-PNI組更長,差異具有統計學意義(P=0.001);見圖2。

表1 L-PNI組和H-PNI組患者的基線特征[n(%)]

2.3 預后影響因素分析 單因素分析結果顯示基礎肝病、Child-Pugh 肝功能評分、BCLC 分期、大血管侵犯、PNI與預后有關。多因素分析顯示,PNI 和BCLC 分期是接受索拉非尼治療的晚期HCC患者的獨立影響因素。見表2。

圖1 預后營養指數ROC曲線

3 討 論

Onodera T 等[8]首先提出PNI 概念并用于評估胃腸道手術風險,即當PNI>45 時,可以安全地進行胃腸道吻合和切除;當PNI 介于40~45 之間時,則可能存在風險;當PNI≤40 時,則是手術禁忌。Pinato DJ 等[9]首先研究發現PNI 與HCC 患者的總生存時間相關。迄今為止,對于臨床應用中PNI 的統一臨界值尚未達成共識,腫瘤類型及TNM 分期不同,患者PNI 預后的最佳臨界值也不同[10]。在本研究中,筆者首先基于PNI 和生存情況繪制ROC 曲線得到最佳截斷值,從而定義H-PNI組和L-PNI組。卡方檢驗表明,兩組在肝功能及既往病毒性肝炎病史方面差異有統計學意義,筆者推測病毒性肝炎加快肝功能損傷進而導致全身營養狀況不佳。此外,筆者還發現L-PNI 組伴大血管侵犯的患者較H-PNI組多,提示PNI與腫瘤的進展程度具有相關性。

表2 晚期肝細胞癌患者總體生存的單因素和多因素分析

圖2 兩組患者生存曲線

在預后分析中,筆者發現PNI 是接受索拉非尼治療的晚期HCC 患者生存的獨立預測因子。在既往研究中,Hatanaka T 等[11]根據最佳截止值46.8,將178 例接受索拉非尼治療的晚期肝癌患者分為高PNI組和低PNI組,結果發現高PNI 組索拉非尼治療時間和總生存時間明顯優于低PNI組(HR=0.58,95% CI 0.39~0.87,P=0.008;HR=0.62,95% CI 0.39~0.99,P=0.046)。Caputo F 等[12]在多中心樣本臨床研究中進一步證實PNI 為一線接受索拉非尼治療的進展期HCC 患者的獨立預后因素(HR=2.98,95%CI 1.63~5.47,P=0.000 4)。此外,他們還發現PNI 指數低的患者在治療后首次影像學評估時較PNI 指數高的患者有著更高的疾病進展率(40%比15%,P=0.04)。在本研究中,筆者還發現H-PNI組索拉非尼治療的持續時間更長,這能夠更好地抑制了腫瘤生長,從而得到更好的生存預后。

盡管尚未有基礎研究闡明PNI 影響索拉非尼治療的晚期HCC 患者的相關機制,但是目前普遍認為可能與免疫及營養狀態相關。PNI 是根據淋巴細胞計數和血清白蛋白水平計算得出的[13]。已有研究認為,淋巴細胞計數低與癌癥患者的預后不良有關[14]。淋巴細胞主要參與免疫反應并抑制腫瘤細胞的增殖和轉移,較低的淋巴細胞數量會削弱全身免疫系統功能,癌細胞容易逃脫免疫監控,最終增強腫瘤細胞的惡性生物學行為,導致患者的不良預后[15]。例如,Ostroumov D 等[16]發現CD4和CD8 T淋巴細胞可以抑制腫瘤細胞的生長。另一方面,血清白蛋白由肝臟產生,是臨床常用營養指標,且其在多國肝癌分期系統中作為重要預后因素[17-19]。

炎癥被認為是腫瘤發生、發展和轉移的重要原因之一[20]。隨著對癌癥相關炎癥的認識日益加深,研究人員發現中性粒細胞與淋巴細胞之比、血小板與淋巴細胞之比及C 反應蛋白水平之類的全身性炎癥反應標記物可以被用于預測癌癥患者的預后[21-22]。營養狀況也與各種實體瘤患者術后并發癥和預后密切相關,例如體質量指數[23]、血清白蛋白[24]和營養風險指數[25]。PNI 結合營養及免疫狀況兩種指標,較其他生物標記物而言,可以更為全面地評估腫瘤患者的預后。研究人員已經發現血管侵犯[26]、肝癌分期[27]、AFP[28]等與HCC患者的預后有關,PNI與上述指標相比具有可干預性更強的優勢。因此,臨床上可以將PNI 水平作為制定個體化抗腫瘤治療策略的重要參考之一,對于PNI 指標低且預期生存短的患者,考慮優先改善全身營養狀況后再評估PNI,同時結合影像學檢查及患者意愿等因素確定治療方案(如索拉非尼靶向治療、免疫治療等)。

本研究也存在如下局限性。第一,本研究樣本量有限,需要進行多中心、大樣本的臨床研究以進一步驗證。第二,PNI 是否能夠和傳統臨床指標結合形成更準確的生存預測模型也有待后續基于生物信息學的研究開展。第三,PNI與索拉非尼治療的不良反應是否有關,也有待基于完整臨床數據的深入分析。第四,PNI低水平患者接受營養干預后是否能夠接受索拉非尼治療且其療效如何也需要通過更多前瞻性研究來明確。

綜上所述,本研究表明,PNI 可以作為索拉非尼治療晚期HCC患者的獨立預后指標,同時其臨床獲得途徑簡易,因而有望成為晚期HCC 精準治療策略建立的重要參考因素之一。