20世紀以來美國現代智庫的發展概述與扼要

魏晨 張婧 馬燃

摘要:“現代智庫興起于美國、發展于美國、繁盛于美國。”美國作為現代智庫的發明者,其現代智庫的發展時間最長、數量最多、種類最全、影響力最大。對美國現代智庫的扼要評析,對于我國現代新型智庫建設具有重要的借鑒意義。文章從公共決策的視角,對美國現代智庫的興起背景、發展歷程、功能類型及影響力等進行了多維度的分類綜述。美國現代智庫的興起與繁榮,受自身特定的政治制度、歷史淵源、文化、意識形態等多重因素影響,在未來很長一段時間內,其可能仍是全球現代智庫的領導者。

關鍵詞:智庫;公共決策;影響力;維度

中圖分類號:C932

文獻標識碼:A

世界經濟論壇創始人兼執行主席克勞斯·施瓦布在2017年初的《時代呼喚應勢而為、勇于擔當的領導》撰文中指出:“當今世界動蕩不安,正在發生深刻變革。領導者面臨的一項艱巨任務就是制定正確決策。為此,領導者需要將敏銳的洞察力視作‘雷達系統,將價值觀和遠見視作‘指南針。沒有雷達系統,就無法接收信號;沒有指南針,就會失去公信力。”伴隨經濟社會高度發展所帶來的經濟、社會和政治等問題的日益專業化與復雜化,智庫,尤其是現代智庫在各國決策咨詢過程中的地位與影響越發重要。從全球范圍來看,美國現代智庫無論從數量、發展還是影響力來講,都堪稱世界之最。

因此,近年來對美國現代智庫的分析逐漸成為各國學術界、政策分析機構等的研究熱點,相關論著也層出不窮。例如,從國外研究方面來看,斯帝芬·奧爾森認為,美國智庫具有提供獨立的公共政策研究分析和咨詢、幫助更好地理解國內外政策、為政府提供政策建議等作用,且能提供各類機構的思想網絡等功能;麥克唐納通過統計保守型教育智庫的數量增長變化,分析了保守型教育智庫在媒體引用率上的優勢,發現保守主義教育智庫能與其他政策研究機構區別在于其較強的專業性和學術性,并能以立法機構的角色進入該領域。此后,美國學界研究成果雖層出不窮,但大部分成果僅出自安德魯·里奇、唐納德·阿布爾森、戴安娜·斯通、大衛·史密斯和詹姆斯·麥甘等學者之手,且多以美國智庫類型、標準劃分、組織結構等為切入點的實證研究和跨學科的智庫對比分析為主。在國內,劉忠采用文獻分析和歸納法結合當前國際戰略形勢和中美關系特點變化,從評估視角和關注重點兩個方面指出,中國應在理論研究上借鑒美國智庫的思路和方法,突出“問題導向”,在軍改推進中加強外部的風險防范。孟磊通過分析美國智庫的產出政策思想、引導公眾輿論、匯聚人才三大功能,針對組織結構、人才來源及研究產品等主要運行機制,結合案例進行了討論;王俊生根據以往從事智庫研究的工作經驗,總結出中美智庫的兩點不同之處:其一,在定位上,美國智庫是影響政府,中國智庫是服務于政府;其二,中國智庫不僅影響政策,不少還兼具培養學生的職能,而美國絕大部分智庫不具備該職能。

盡管如此,現有文獻卻鮮有對美國智庫體系進行全面、系統、深入的分析與研究,尤其缺少對美國現代智庫相關主體的研究,且對美國現代智庫發展歷程的研究也不夠深入。筆者綜合近年來國內外智庫相關研究文獻,以美國現代智庫產生時伴隨的政治、經濟、社會和文化等為背景,對美國現代智庫的功能、類型和影響力評定等進行多維度探討,以期能為我國現代新型特色智庫的建設提供經驗和參考。

一、美國現代智庫的發展歷程

(一)美國現代智庫雛形出現(20世紀早期)

很多美國學者認為美國智庫起源于20世紀早期,但美國智庫的原型在19世紀20年代就已形成,其研究的領域和問題隨著美國社會的發展不斷演變。例如,芝加哥公民聯盟(Chicago Civic Federation)就是由商人、工人和知識分子于1893年成立的致力于提高芝加哥經濟、政治和道德水準的非營利組織。到了20世紀20年代,很多聯盟式的公共政策研究機構逐步擴展,演化為“智庫”。例如,1916年成立的政府研究所(Institute for Government Research),其主要開展社會學、經濟學和政治學等方面的學術研究。這些公共政策研究機構經過不斷的發展演化,具備了美國現代智庫的早期雛形。

(二)美國現代智庫誕生(20世紀30年代)

1928年,時任美國總統胡佛曾召開了約30次關于政策研究的會議。研討內容長期依賴對外關系委員會(Council on Foreign Relations)、國家經濟研究局(National Bureau of Economic Research)、紐約基金會(Partnership of New York City)等多各智庫機構提供。到了1932年,羅斯福在參與競選總統時,更是邀請了一大批學者擔任政策顧問團,并取名“智囊團( Brain Trust)”。在任職后,他又任命大批內閣智庫專家擔任內閣成員,讓智囊團參與實施了關于《銀行法》《農業調整法》《產業復興法》等15項立法新政,做出了多項國內外政策、決策,自新政實施后,美國的“大政府”功能開始顯現,政府機構不斷拓展,加大了對教育、科研等領域的投資,這也促進了美國現代智庫機構的成長。在羅斯福執政后期,美國公共政策研究所(American Enterprise Institute for Public Policy Research,1943)、蘭德公司(The RAND Corporation,1948)等現代智庫機構紛紛成立。

(三)美國現代智庫興盛(20世紀70-80年代)

自20世紀70年代起,美國政府開始“承擔”國際上越來越多的經濟、社會和外交事務。因此,從這時期開始,美國政府在“冷戰”環境中積極借助智庫的力量尋求解決政策問題的突破口。由此,美國智庫出現了大繁榮和多元化的發展趨勢,由之前緩慢增長變為如今的爆發式涌現。此時的智庫開始具有濃厚的政治色彩:或保守或自由,或左派或右派,彼此之間大不相同。例如,代表保守派的傳統基金會(Heritage Foundation,1973)、代表自由派的理智基金會(Reason Foundation,1978)、代表右派的華盛頓近東政策研究所(Washington Institute for Near East Policy,1985)和代表左派的卡特中心(Carter Center,1982)等。這些智庫的首要目標是參與政府、國會和司法機構的政策制定,推銷其思想和政治主張,因此也就催生了倡導型或游說型的智庫,最具典型的有稅收正義公民組織( Citizens for Tax Justice,1979)、企業圓桌會議(Business Roundtable,1972)等智庫。

(四)美國現代智庫穩步發展(20世紀90年代至今)

從20世紀90年代開始,美國現代智庫進入穩步發展期,相關研究理論也逐步成熟。受克林頓政府推行的“重塑政府運動”影響,美國的智庫更多地承擔了公共決策咨詢的工作,政府決策體系逐漸形成了“智庫一小內閣一總統”的模式,實現了總統決策體系與社會智庫資源的緊密結合。當時具有較大影響力的智庫包括:自由論壇(Freedom Forum,1991)、新美國世紀計劃(Project for new American Century,1997)和司法政策研究所(Justice Policy Institute, 1997)等。

由此可看出,美國現代智庫的發展與社會演變密不可分,且美國智庫的發展也適應了國家政策發展的需要。智庫生于社會、服務于社會。隨著美國社會、政治、文化、國內外局勢的變化和需求,美國智庫在目標、數量、功能和政策主張等方面都在不斷演變,形成了獨具特色的現代智庫群,該智庫群伴隨美國經濟和社會的發展,實力突顯。從縱向來看,自20世紀初至今,美國歷次政治轉型對智庫的發展都有極大的影響。這些變革導致聯邦政府的功能得以擴充,與其匹配的政府決策功能同時也得到擴展,給予了智庫參與制定政策的機會。美國政治的演變過程見證了美國現代智庫的發展,大部分智庫都從最早以科學實踐為基本原則的研究型轉變成了強調意識形態導向的政治型智庫;從橫向來看,從20世紀初到21世紀,美國傳統智庫由主要應對國內經濟社會發展問題、提出解決國內矛盾的政策,并逐步在國外設立分支機構、加強對全球性問題的研究、解決國際相關事務工作的現代智庫。因此,美國現代智庫的演變與美國政治體系的發展相輔相成,彼此影響、共同推進。美國現代智庫的發展順應了美國國內政治和國際形勢的轉變。

二、美國現代智庫的類型、特點與功能

(一)美國現代智庫的主要類型及特點

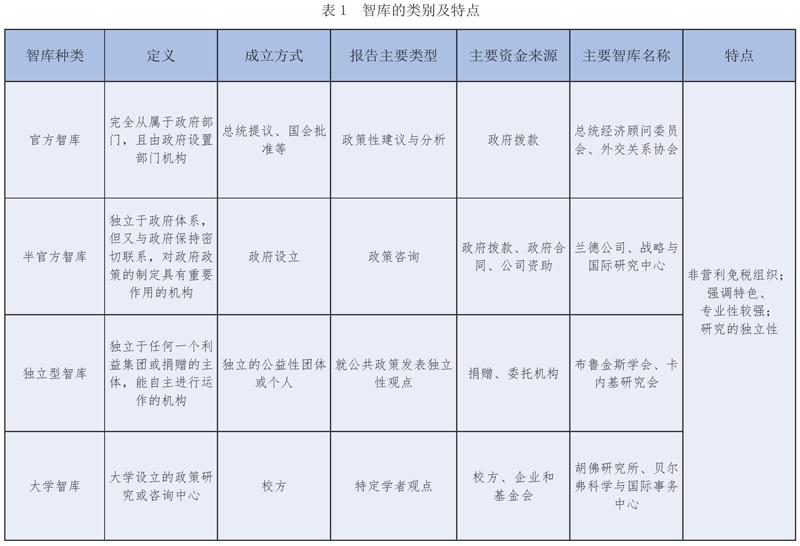

目前,美國有2203家智庫機構,數量仍位居世界第一,亦是世界智庫最發達、種類最多、分類標準和方法最多的國家。筆者主要依據組織屬性對美國現代智庫進行分類,具體類型如表1所示:

盡管很多學者根據組織屬性對美國智庫進行了分類,但對美國智庫的分類并不意味著給智庫貼上標簽,特別是按政治傾向、功能作用、智庫規模等分類方式進行的劃分,不能簡單代表智庫的形象、觀點和主張。美國智庫在實際運營中,為保持或增強競爭力,通常會適時改變自己的意識形態、派別、研究重點和政治主張等,因此,給智庫貼“標簽”還需“因地制宜”地辯證分析。

(二)美國現代智庫的主要功能

1.政策研究與溝通功能

政策研究與溝通是美國智庫最傳統、最基本、最主要的功能,這些功能是智庫在發展初期就具備的。美國學者肯特·韋弗認為,提出政策理念是智庫的基本任務。智庫本身就是參與者交換意見和解讀政策的場所,一些政治和學術專家通過智庫互動,分享針對具體政策的觀點,使該理念能落實在具體政策中。

2.政策評價與評估功能

為穩固其在世界范圍內政治、經濟、軍事上的強國地位,美國需要全面分析當前的世界局勢和未來趨勢。運用第三方機構(智庫)對其開展的新政策進行評估后獲得有效的評價,不僅能節約大量精力,還能更加客觀、全面地認識新政策的優劣。例如,美國戰略與國際研究中心(Center for Strategic and International Studies)就時常接受國防部的委托對某些軍事戰略進行評估。此外,智庫還會積極參加一些聽證會,為一些議案和立法提供理論依據。

3.輿論引導與控制功能

智庫的輿論引導與控制功能在美國歷屆總統選舉中表現得尤為明顯。一些官方或半官方智庫代表著各自政府、黨派和利益集團的訴求,他們將政治主張通過報刊、網絡等載體傳播到公眾之中,通過引導輿論來獲得公眾的支持。因此,美國的歷屆總統或政府官員常通過智庫公布政策闡釋的重點,以期營造有利于自己的輿論環境。通過發揮運用輿論引導與控制功能,智庫不僅提高了自身知名度,還能給政府與立法機構施加輿論壓力,讓自身保持政策制定的參與度。

4.人才培育與儲備功能

通過引進人才和參與政策制定的模式,智庫為政府培養了許多政策制定與研究方面的人才。此外,智庫還是許多政要退出“舞臺”的棲息站,也是這些人才日后復出的中轉地。他們通過媒體、期刊、報紙等媒介使眾多民眾獲取最新政策和熱點新聞,承擔部分培育公眾人才的職責。

5.推動公共外交功能

為更方便有效地傳播思想、了解世界趨勢、擴大國際影響力,美國在國外很多國家和地區都設立了智庫機構。例如,美國在華的布魯金斯公共政策研究中心(Brookings-Tsinghua Center for Public Policy)。此外,美國的智庫機構還多次代表政府,作為“先行部隊”進行國家之間的訪問和交流,為其制定外交政策打下基礎。

三、美國現代智庫的影響力探析

智庫究竟具有多大的影響力?一些學者曾采用定量分析和實證分析法,通過訪談、分析個案、統計媒體曝光率和媒體引用次數等方式,探尋智庫究竟具有多大的影響力。但筆者經文獻調研后發現,學界依然未有統一衡量智庫影響力的明確標準。由此,筆者試圖將美國現代智庫影響力的評估與社會結構理論相結合,即從決策影響力、精英影響力和大眾影響力視角深入探析,以期得出結論。

(一)決策影響力

決策影響力指智庫通過與政策制定機構建立的正式與非正式的渠道,將智庫觀點或建議,以書面或非書面的方式直接提供給政策制定者,以此影響政策與決策制定的影響力。美國實施聯邦制、三權分立、總統制的政治體系,即聯邦政府和州政府層面的立法權、行政權和司法權三權分立又相互制衡。從表面看,美國的國家權力是政府、國會和聯邦法院三權分立。但實際,在這個表面背后,是由一個少數人組成的集團[智庫機構,如布魯金斯學會( Brookings Institution)、國家經濟研究局(The National Bureau of Economic Research)等]真正掌握國家權力(如制定國家政策)。

美國國會的職責是立法和批準國家預算等。智庫需要聯絡參議院和眾議院,及時向兩院議員和顧問發表自己的觀點和建議。智庫通過與議員建立人際網絡,游說并推銷其政治觀點,獲取政策制定的信息。總統作為國家最高領導,也是智庫發揮決策影響力的主要對象。智庫不僅為總統競選提供強大的政策思想理論,為候選人提供競選主張的理論依據,還在總統執政期形成總統的固定顧問團隊。在美國政府機構如交通、食藥和安全等國家部門中,智庫與它們維持固定的渠道聯系,或與其開展交流或培訓,以此實現與決策層的無縫對接。通過“旋轉門”機制,將智庫的思想更快地傳遞到決策者手中,從而影響政策導向與公眾輿論。

(二)精英影響力

精英階層主要由具有一定政策影響力的媒體、企業界和學術界精英組成。只有少數智庫可以做到直接影響政策、決策。因此,大部分智庫就通過聯合這些精英階層一起倡導自己的學術觀點,通過發表學術論文、著作,召開研討會等形式發揮影響力,進而影響國家政策的制定。

(三)大眾影響力

大眾對政策的理解、支持和參與是國家制定政策和決策的基礎。因此,美國智庫機構十分重視自身在普通民眾中的影響力。這些智庫在廣泛接觸社會精英的同時,還會借助民眾的影響力,影響國家政策的制定和決策的頒布。美國智庫機構增加大眾影響力的方式主要是借助媒體的力量宣傳其政策主張。例如,智庫機構通過電視、報刊和網絡發表其政治主張及建議,以期得到普通大眾的支持。隨著智庫公眾知名度的攀升,很多媒體在報道時也會引用其理念和看法,以便讓大眾更容易接受或信賴該媒體倡導的觀點和主張。

盡管智庫影響力受本身的規模、研究領域和思想理念約束,但總體來說,美國智庫每年都有充足的預算用以與國會議員和各界精英建立聯系和開展活動。通過“旋轉門”機制,許多退休政要紛紛加入智庫機構,通過個人關系為智庫建立與政策制定機構的聯系渠道,保證智庫的成果和理念能準確傳達給決策者。智庫因極高的公眾曝光度和良好的聲譽,觀點或主張可常年受到大眾媒體的認可。美國不同類型的智庫機構都各自發揮著或大或小的決策影響力、精英影響力、大眾影響力。

四、總結與展望

(一)研究總結

美國的智庫受美國特定的政治制度、歷史背景、文化發展、意識形態和價值觀念等多方因素的影響,形成了獨特的運行模式。1.美國智庫一直具有相對穩定的發展環境。其經濟發達、社會化基金充足,為智庫的發展提供了物質條件保障和發展空間。此外,有序、寬松和開放的發展環境也讓美國智庫的研究視野不斷擴大,加快了其發展速度。2.多元化智庫格局凸顯。一個完善的多元化智庫主體,對研究公共政策問題、構建建言獻策機制乃至影響國家治理系統起到重要作用。這也是目前民間型、地方型、大學型智庫數量仍在不斷增長的一個重要原因。3.運作模式與國家體制、決策機制相適宜。美國近百年的政治體系演變和歷史的發展,為智庫提供了存續發展的邏輯基礎和基本保障。因此,不能簡單模仿、照搬和套用美國的智庫運作模式和體制。但其在輿情表達和建言獻策的積極作為等,是值得我國智庫相關學者探究和借鑒的。

(二)未來展望

1.美國現代智庫數量將持續增長

美國一直是全球擁有機構最多的國家。自2010年的1816家,到2015年的1835家,再到2020年的2203家,逐年遞增,且在全球頂級智庫綜合榜單中,美國智庫連續多年占據大半席位,其中,布魯金斯學會(Brookings Institution)和卡內基國際和平基金會(Carnegie Endowment for International Peace)更是連年穩居三甲。此外,截至2018年,美國智庫年均預算已高達數百億美元,從業人員超過了10萬人,年均運營費用約3000萬美元,涉及研究領域包括環境衛生、國際關系與安全、國內經濟與社會政策等,規模龐大,呈現產業化發展,成為專門提供決策咨詢服務的戰略謀劃產業,并由此產生了豐厚的經濟利益。由此可以預見,美國現代智庫機構仍有很大的發展空間。

2.智庫全球化增速

自20世紀60年代起,美國智庫就已衍生出了一些跨地區的分支機構,如劍橋研究院(Research Cambridge)和灣區研究所(LawHelpCA.org)等,其中1973年與西歐和日本建立的“三邊委員會(The Trilateral Commission)”全球的影響力最大。該機構旨在就全球共同關心的問題展開研究,支持聯合解決這些問題的建議,促進公眾對這些問題的了解,并培養這些地區公共工作的習慣和慣例。到了20世紀80年代,美國智庫的全球化趨勢更加明顯,主要體現在:(1)研究內容向國際化方向延伸,如逐漸涉及全球氣候、環境保護等建議和主張等。(2)智庫的國際學術活動增加,更加趨向國際化。(3)加快在國外開辦分支機構的速度。自21世紀初起,美國智庫機構就不斷吸收或雇傭國外人才,并積極參加駐地的各類學術交流。(4)智庫影響力趨向全球化。表現為積極通過國家間交流與合作,將智庫主張及思想輸出,進而影響其他國家的相關政策。隨著全球化和信息化的發展,解決全球性問題成為更多智庫的研究重點。因此,從20世紀90年代以后,一些新興的美國智庫在國際上開始嶄露頭角,并積極參與全球性公共政策及戰略決策的問題研究和政策制定當中。

3.綜合和專業化融合

近年來,美國很多智庫頻頻參加到國際上關于糧食、環境、能源等全球性問題的研究與討論中,并提出了各自的觀點與建議,在很大程度上引導了國內外的政治輿論。這些智庫具有很強的集成能力,能進行全方位、跨學科、體系化的政策研究,且專業化程度日趨明顯。這主要有三方面原因:其一,受到特定資金資助,限制了智庫政策研究的自由度;其二,由于社會分工的進一步細化,政治經濟的復雜化等特點,導致一些綜合化的問題難度增加,迫使一些智庫集中在了某一特定領域;其三,一些新成立且規模較小的智庫,需選擇單一領域作為主要研究方向。基于此,美國現代智庫的綜合和專業化融合趨勢日趨明顯。

4.政治參與程度增高

美國智庫機構的參與程度將進一步提高,并成為美國決策制定組織中不可或缺的組成部分,主要體現在以下5個方面:(1)智庫參與政治活動的形式已經趨于多樣化,不再是單一渠道。(2)政府與民間智庫之間早已建立了緊密的合作關系。(3)智庫早在歷屆總統選舉期間就為其服務,并還可能得到競選成功總統的大力支持。(4)智庫的構建形式多樣,包括政府、國會、媒體等非營利性組織,這些組織對政策決策的制定影響巨大。(5)上至總統下至民眾,對智庫的依賴程度不斷加深,使得美國政府在處理內政外交政策時,都需經過智庫的調研和論證。