土壤污染類型及熱點修復技術

胡 雅 孟婷婷 張 露

(陜西省土地工程建設集團有限責任公司,陜西 西安 710075;陜西地建土地工程技術研究院有限責任公司,陜西 西安 710075;自然資源部退化及未利用土地整治重點實驗室,陜西 西安 710075;陜西省土地整治工程技術研究中心,陜西 西安 710075)

引言

土壤作為有限的自然資源,是陸地生態系統的重要組成部分,然而目前污染土壤大幅度減少了耕地,土壤污染已成為影響農產品安全和水生生態系統安全的嚴重環境問題。雖然大多數有機化合物和無機金屬在大氣或水中釋放,但卻在土壤中積累。全球大約90%的環境多環芳烴(PAHs)都存在于土壤中,其中包括幾種人類致癌物。人類食用生長在污染土壤中的蔬菜和農作物,健康受到威脅。因此,開展污染土壤的修復與治理刻不容緩。

1.土壤污染的主要污染類型

1.1 無機污染

土壤無機污染包括土壤重金屬污染以及酸、堿、氟、氯等污染,重金屬污染的范圍及類型最為廣泛,汞、鉻、鉛、鎘、鋅、銅、砷等是主要的重金屬污染元素。在經濟社會發展條件下,人們在追求經濟效益的同時進行了不恰當的工農業生產,重金屬通過礦產開采、化工產生的廢水和廢渣,露天尾礦、廢礦的雨水淋洗,含有重金屬的污水澆灌及化肥施用,以及生活廢棄電池、溫度計等處置不當各種途徑直接或間接進入土壤,使得土壤中重金屬含量超標,農產品品質受影響,對人類健康造成威脅。重金屬污染的潛伏性和隱蔽性非常強,并且難以修復。

1.2 有機污染

農藥污染現已成為我國影響范圍最大的有機污染,且具有高毒性,降解緩慢。我國農藥的產量及施用量均位居世界前列,國內用藥量最高的地區是上海和浙江,過度使用農藥影響了作物正常生長,也導致“癌癥田”的形成。城市快速發展導致化石燃料消耗增多,燃料不完全燃燒后產生含有PAHs(多環芳烴)的廢氣,通過降雨沉降聚集在土壤中,我國北京、天津、大連等地區多環芳烴污染比較嚴重。

2.土壤污染的修復技術類型

污染土壤修復技術分為物理修復技術、化學修復技術、生物修復技術和聯合修復技術。針對不同的污染源、污染物類型及場地,采用的修復手段也不同。城市工業污染土壤,多為重金屬污染土壤,通常采用物理和化學修復技術,如熱處理,土壤淋洗,真空抽提和電動力修復。

2.1 物理修復技術

物理修復是最早采用的土壤修復方法,它是通過填埋、固化穩定化、客土覆蓋、高溫熱解及玻璃化技術等物理過程去除污染物。熱處理技術主要應用于工業場地土壤有機污染修復,包括了萃取、熱脫附、微波法及蒸氣浸提等技術,在多環芳烴及二噁英等污染物的治理過程中有大范圍應用。物理修復的特點是過程簡單、耗時短,缺點是適用范圍小,工程量大、成本高,并且操作過程中會存在破壞土壤結構,造成二次污染等問題,廣泛使用難度大。

2.2 化學修復技術

化學修復主要是利用土壤改良劑的自身特性與土壤中的重金屬發生反應,改變土壤的酸堿度及電導性,使土壤中重金屬活性降低,達到修復重金屬污染土壤的目的。化學淋洗法是利用特殊生物化學溶劑,溶解固相重金屬和污染物質后,將其轉移至土壤中液相環境中,接著將其從土壤中提出來進行處理。化學鈍化修復技術是向土壤中加入農家肥、作物秸稈等有機鈍化劑,或膨潤土、石灰、沸石、磷礦粉等無機鈍化劑,從而產生吸附、沉淀、離子交換和氧化還原等反應,來調節和改變重金屬的理化性質,減少重金屬的遷移性和生物活性。電動化修復是利用電場作用,使土壤中的重金屬離子向電極富集,控制污染物的流向,主要用于修復低滲透的勃土和淤泥。

2.3 生物修復技術

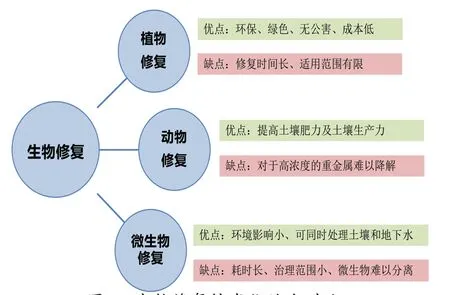

物理修復技術的弊端在于需要消耗大量人力物力,而化學修復技術的弊端在于需要向土壤中添加化學制劑,容易破壞土壤理化性質及土壤微生物種群數量。隨著研究的深入,生物修復技術得到越來越多科研工作者的關注。生物修復技術具有成本低,特性強,環境生態風險低的優點,但修復周期較長,適宜修復中低殘留濃度的農藥污染土壤。農田農藥污染土壤的生物修復技術包括了植物修復、微生物修復及菌根修復等,采用生物修復和原地肥力維持修復的方法更有利于保持處理后土壤的可耕性。對于土壤中多環芳烴污染,多種生物協同修復效果亦佳。

圖1 生物修復技術優缺點對比

2.4 聯合修復技術

盡管單一修復技術可以達到一定的修復效果,但在實際應用中有一定的局限性。單一修復方法缺點明顯,這限制了單一修復技術的發展,因此,聯合修復技術已成為當前的研究熱點,研究最多的是物理化學法相結合、生物修復相結合以及物理化學法與生物修復相結合。電動力學技術與微生物降解技術相結合,利用電效應將目標輸送至污染區或生物活性區,通過調節降解菌濃度、土壤pH 值、溫度、土壤養分及電子受體,來強化有機污染物的降解,是治理有機污染物的有效手段。將植物修復和微生物修復技術相結合可以充分發揮對重金屬的固定和吸收作用。

對我國來講,未來的重金屬污染土壤修復應該從生態環保的角度出發,修復土壤時盡量保持或改善土壤原有的理化性質和生態特征。由于每種修復技術均有各自的應用范圍和優點,因此在實際應用過程中要避免單獨使用,將物理、化學、生物修復技術進行適當的結合,充分利用其優勢從而獲得生態環保和低成本的修復方案。建議深入研究植物修復土壤的機制,加強篩選復合型修復植物;加強馴化現有土壤修復植物,提高其生物量和生長速率,加快其修復效率;開展多種植物聯合修復,研究微生物聯合植物修復,探索植物根圈、根際微生物對植物修復的作用;開發植物型土壤修復劑并推廣應用。