戰地鑄丹心 仁術濟萬民

——記中國工程院院士、解放軍總醫院生命科學院院長付小兵

鄭莉穎

2009年,以49歲刷新解放軍總醫院的院士年齡紀錄,人們習慣稱他是“創傷修復領域‘冒’出的年輕院士”;腳跨軍校、邊陲一線、醫院,如今和平時期,他被譽為“和平年代的英雄”;52天,他的團隊治愈困擾患者70多年的老潰瘍,“撫平難愈合創面的魔術師”稱呼由此得來……這是人們送給付小兵的贊譽,更是他履行軍人天職、做好醫生本分獲得的無形勛章。

眉眼間未褪去軍人的凌厲,穿上一襲白大褂的付小兵,言談里始終離不開病患。有人說,比起國之重器,潰瘍、創傷和汗腺再生實在不顯眼,但其關乎億萬人的健康和生活質量又豈會是小事?付小兵正是把這件關乎萬民的事做到極致的那個人。

戰地硝煙覓新生知恥后勇奮頭趕

20世紀70年代末,付小兵聽從父母的建議選擇了從軍學醫的道路。對于走上這條路,他不愿渲染情懷,玩笑說自己最早實際上還準備去寫詩。寫詩雖是調侃,但也有跡可尋。

因為父母注重教育,付小兵從小就比同齡人更早地接觸知識,少年時的他讀著《光明日報》《半月談》,手中常年備著詩刊。不知不覺興趣廣了,腦子里的東西也多了起來,所以即便歷經“文革”動蕩,在崇尚學工學農的年代,他依舊保留著閱讀的習慣。這也使他擁有了別人羨慕的“天賦異稟”,在1978年順利考入第三軍醫大學(現陸軍軍醫大學)。

付小兵在實驗室

開學報到比慣例晚了一個月,且幾個月后中越邊境戰線緊急拉開,讓包括付小兵在內的400余名學生第一次真實地目睹了戰傷。“我們‘781’‘782’兩個大隊的學員在梨樹灣火車站待命,負責把綠皮火車上的傷員運送到第三軍醫大學附屬醫院。”止血、包扎、固定、后送,付小兵至今還記得吳先道教授把一眾人拉到操場,講授戰傷救治四大技術的場面,記得自己初次接觸戰傷時的情形。

昔日英姿颯爽的軍人變成了躺在擔架上的傷患,付小兵看在眼里。他回憶說:“那時候見到那些傷患,其實就萌生了一個想法,去前線見識一下真正的戰傷救治。正好大學畢業兩年后,1985年到野戰外科研究所有了去老山前線的機會。”初出茅廬的付小兵并沒有意識到戰場的危險性。有一次,出于對南方水車的好奇他在雷區里亂走,嚇得同行的通信員破聲大喊“站住”,小心翼翼地把他引出雷區后又是一頓呵斥。此外,付小兵還清楚地記得,某次走過一片開闊地,一行人剛過去,身后的雷區突然就有地雷發生爆炸。百步之遙,生死之間,那時候離死神很近,但他卻說顧不上害怕。身處戰地環境,看著艱苦環境中的戰士們恪盡職守、保衛邊疆,他感覺自己的情感也似乎得到了升華,身心更像是與一線的戰士們融為一體。

幾次與危險擦肩而過,在前線摸爬滾打,讓付小兵身上多了些沉穩。但在1986年的老山前線戰場,對20多歲的他而言,深一腳淺一腳地行進在陣地遠沒有眼見一場飽含無奈的救治受到的震撼大。

稀松平常的一天,一陣轟響打破了難得維持的平靜。不一會兒,3名戰士被抬了回來,身上的軍裝破了,臉和手腳也已經基本看不清模樣。他們是偵察兵,因為執行任務被地雷炸傷,其中一人當場犧牲了,另外兩人雖僥幸存活卻也是一個陷入深度昏迷、一個面臨被迫截肢。“被截肢的小戰士也就十幾歲,年紀不大沒了右下肢,醒來后嚎啕大哭。那種情況下,每個人心里都很不是滋味。所以當時我就想著到底該怎么樣才能挽救戰士損傷的腿、挽救一個人。”

早年作為戰傷救治與調查小組中的一員被派往前線,付小兵眼睜睜看著戰傷帶給戰士的痛苦,但卻因為戰地醫療條件、技術有限而束手無策。也是在那時候,他突然理解了老師劉蔭秋教授、王正國教授(1994年成為中國工程院醫藥衛生首批院士)號召戰傷專業學生去前線的苦心,明白了學醫這條道路上沉甸甸的責任。后來屢次前往云南、廣西前線,反反復復,他把戰傷救治需求和經驗總結出了規律,為戰創傷救治做出了一定貢獻,還發明了一種濾色清創眼鏡幫助外科醫生判斷損傷組織范圍。因此,他在1990年被授予國家技術發明獎三等獎和國家發明專利獎。

2014年6月9日兩院院士大會期間,付小兵與老師盛志勇院士(中)和王正國院士(右)在人民大會堂合影。

進入20世紀90年代,當出國潮成為主流,付小兵在國內也坐不住了。他說,“出國是我們那一代人必須做出的選擇”,不管是為了社會發展的需要還是打破低迷的科學技術研究格局,都應該出去走一走。于是,帶著軍人的使命感和學成歸國的內心堅守,他于1991年進入西班牙阿爾卡拉德埃納雷斯大學納蒙·卡哈醫學中心研究組織修復,一邊學習西班牙語,一邊查閱大量關于組織修復與再生的書籍。付小兵前前后后收集了300多萬字的資料素材,在那期間,他所寫的8篇學術論文全部被第六屆國際危重病急救醫學大會及第一屆歐洲組織修復學會與美國創傷愈合學會聯合會議采用,有3篇還獲得了在《國際創傷修復與再生》雜志等權威學術刊物上發表的機會。

在國外留學期間,作為優秀留學生代表,他受到當時在西南歐訪問的時任國家副主席榮毅仁的親切接見。回國去“實現四化,振興中華”是當時付小兵作為優秀學生代表發言時的莊嚴承諾,而言由心生,他也確實在學有所成后選擇了當機立斷回國。“要回去就不能拖著,不能猶豫不決,國家有需要,我們才有機會做貢獻。如果都發展建設得很好,我們這些人也就沒什么用武之地了。”回國后,結合學到的知識和國內需要,付小兵很快投入到創傷修復的各個項目研究當中。1995年他獲得了國家杰出青年科學基金(也稱總理基金)資助,是全軍醫藥衛生領域4位最早獲得此項殊榮的青年學者之一。他早期負責的幾個項目也先后在2001年和2003年獲得了軍隊科技進步獎一等獎和國家科技進步獎二等獎的褒獎。

病樹還春當以敏軍民兼濟救國心

就在人們以為付小兵本應該春風得意的時候,他卻在一次次出國交流的過程中被戳到痛處。幾次參加國際會議,因為中國組織修復與再生領域的研究水平有限、科研成果不足,加上語言溝通困難,付小兵和幾個同事有心無力,只能坐到會場最后一排不顯眼的地方,不發言,默默地聽著。不僅如此,他記得很清楚,1995年在牛津召開的一次會議上,在能容納幾百人的階梯教室內,坐在會場角落的七八個中國人等到會議最后,突然被要求上臺站成一排。組織方指著他們向臺下兩三百人介紹道:“看,他們是中國人,是由我們資助來的。”這件事像一根刺一樣扎在付小兵的自尊心上,當時他便篤定地告訴組織者:“請你們記住我說的話:有一天我也會資助你們去中國開會!”

在2001年9月英國卡迪夫舉行的第11屆歐洲組織修復學術會議上,付小兵作為特邀科學家應邀在大會上報告了我國在這一領域的研究進展和最新成果。國際著名創傷修復專家、美國Lindblad教授在Wound Rep Reg專門撰寫專題評述:“付小兵等的工作既結合了傳統的理念又結合了現代的技術,這是獨特的思路,是了解中國創傷修復的窗口。”

不過僅用先進的研究成果在國際上占據一席之地還遠遠不夠,要言出必行,付小兵還得用實際行動證明他不會食言,說得出就做得到。2000年以后,除了帶領幾十人的大團體到歐洲進行學術交流,付小兵還充分發揮了主人翁精神,依靠國內的資金支持把國際會議、海內外學者拉到自己的家門口。不管是獨立承辦還是與國際機構聯合組織,付小兵站在臺上,作為會議主席介紹著來自世界各國的參會學者,報告著中國組織修復與再生領域的最新發現。“中國人已經成為這個領域的國際交流主角之一,在某些方面我們毫不夸張,就是世界領先。”他意氣風發,深切地感受到十幾年來國家強盛、國內科學技術水平提升帶來的變化,而這些變化全是靠一點一滴積累得來。

2008年6月,在加拿大多倫多獲國際創傷修復研究終身成就獎。

早在1991年,付小兵就出版了國際上第一部系統論述有關生長因子與創傷修復的專著《生長因子與創傷修復》。那本他口中的“小書”比國際同類型專著問世整整早了6年。那時候,距離諾貝爾生理學或醫學獎頒發給生長因子的研究者已經過去了5年。生長因子,一個可能開辟創傷愈合領域新藍圖的細胞因子,從付小兵敏銳地意識到它的重要性到長時間跟蹤研究,也過去了5年。以年為單位開展研究在科學界再普遍不過了,幾年時間里,經過對實驗動物和臨床病例的動態觀察研究,付小兵在國內外首次發現急性創傷導致組織內源性生長因子含量減少的現象,揭示了生長因子促抑創傷修復的機理。這一系列成果也讓他被海外組織所關注,他不但受邀加入“歐洲組織修復學會”,還成為西班牙國家外科研究學會聘任的第一位中國籍會員。

對于生長因子與創面愈合的研究,付小兵并沒有停下來的打算,他搜集了大量有關創面愈合的文獻資料,想要為慢性難愈合創面的修復和再生做些突破。“科學研究的敏銳性,一是要從別人的研究中找啟發,二是要源于我們的需求。到了和平時期,在保留軍事醫學特色的前提下,我們也要把技術轉化為能為老百姓服務的方法。我們國家發展起來了,但是人口老齡化、糖尿病發生率越來越高,這些都直接導致體表慢性難愈合創面患者增多。所以說,慢性難愈合創面治療既是老百姓的治療需求,也是國家未來一段時間慢病防治的重大需求。”

看特殊的病患,挖有用的數據,找其中的規律,付小兵在3萬余名外科住院病人中選了580例典型潰瘍創面進行深入研究,也因為這樣,他才有機會在國際上率先報告了中國人體表慢性難愈合創面的流行病學特征。當然,了解特征還不夠,他隨后又系統闡明了體表慢性難愈合創面的發生機制,并給出了相應的解決辦法。運用新的生長因子治療方法——“沖擊”療法,配合先進的診療手段,100多個久治不愈的患者在付小兵團隊這里重新恢復正常的生活。他們難以相信,困擾自己多年的慢性潰瘍創面竟然真的全都愈合了。

2014年5月,在馬德里參加國際學術會議時與當年的老師Pedro Cuevas教授合影。

“我都89歲了,70多年的老潰瘍,你們能治好嗎?”在浙江金華,從戰火中走過來的老人不在少數,戰爭雖然早已遠離,但戰爭造成的潰瘍卻成了老人們的夢魘。付小兵團隊一行人到達那里時,看到的就是被破舊、霉變的紗布包裹,散發著奇怪氣味的腿腳。因為幾十年都治不好,多數人也只是簡單地抹點兒藥,任其發展,一兩個月能換次藥已經算是勤快的。“這些潰瘍不影響他們活著,但影響的是正常的生活。近百歲的老人家沒什么高大上的要求,唯一的心愿就是這輩子能把襪子穿上。”于是,從實施我國首個用于創傷修復基因工程國家一類新藥的大規模臨床研究中汲取經驗,帶著耗時6年完成的難愈合創面理論和技術研究成果,付小兵團隊用52天的時間創造了“奇跡”,讓老人不僅能夠穿上襪子還重獲了完整的體膚。摩挲著痊愈的小腿,老人咧著嘴笑,像個孩子。

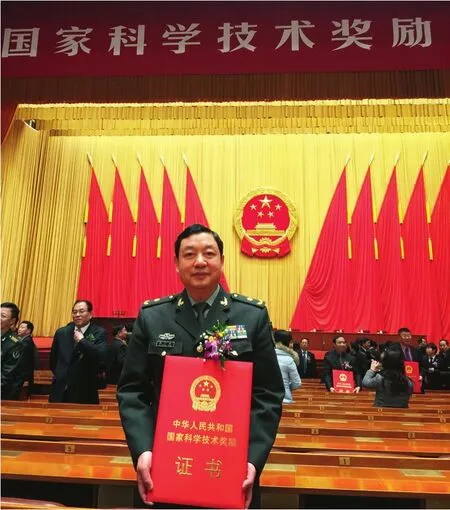

而付小兵團隊,也因為一系列成果的創新性和實用性,憑借“中國人體表難愈合創面發生新特征與防治的創新理論與關鍵措施研究”項目喜獲2015年度國家科技進步獎一等獎。“急性創面的愈合時間較常規治療縮短了2~4天,難治愈的慢性創面愈合率也由50%左右上升到94%,治療費用平均下降40%,成果惠及患者14萬余人和全國1300余家醫院,培訓了5000多位專業的醫護人員……”隨著時間的推移,被記錄下的每一項數據,還在不斷刷新創面愈合領域的中國效率。

除此之外,為了解決國際上棘手的汗腺再生難題,保障患者燒傷皮膚修復后的生活質量,付小兵課題組又一頭扎進研究中。在一次偶然的實驗中,他們發現老細胞竟能轉變為對人體有用的干細胞。對于再生醫學領域而言,這無異于平地一聲雷。當時外界鋪天蓋地的質疑襲來,付小兵坦言:“質疑多,壓力確實大。但我也明白這很正常,是每個新生事物誕生的必經過程。”頂住壓力,終日埋頭實驗,他們終于在一次超薄皮片裸鼠移植實驗中證明了這項發現的可靠性,而完整的研究報告更被國際著名醫學雜志《柳葉刀》全文刊載。慢慢地,自2006年以來,國際上越來越多的相關研究逐漸為這項成果提供佐證,2007年,BioScience雜志的主編T.M.Beardsley教授更是特地圍繞付小兵的成果發現撰寫了專題評述。不和諧的聲音少了,因為沒有人能夠再質疑一項事實的準確性,付小兵團隊的成果被世界承認了!

把汗腺再生由不可能變為可能,付小兵并不滿足于純粹的理論研究,趁熱打鐵,他帶領著團隊科研人員將基礎研究逐步轉到臨床試驗。2007年,他們成功完成了國際上首例利用人體干細胞再生汗腺試驗,隨后又通過30余例有嚴格對照的臨床試驗及部分病例3年以上的隨訪,建立起能夠在人體創面再生出具有汗腺樣結構組織和汗液分泌功能的再生體系。

這些突破性的成果為解決嚴重創燒傷病人后期不能出汗的問題提供了新的思路和可能的治療方法,被國際同行在專題評論中稱為“里程碑式的研究”,而付小兵也因此在48歲時被國際創傷愈合聯盟授予“國際創傷愈合研究終身成就獎”,成為獲得此獎項的唯一華人學者。

爭先不忘中國夢志在造福萬千家

從業40多年間,付小兵五度榮獲國家科學技術獎,作為首席科學家承擔著國家原“973”計劃創傷和組織修復與再生項目、全軍“十二五”“十三五”戰創傷重大項目;代表國家形象,他擔任國際創傷愈合聯盟執委、亞洲創傷愈合聯盟主席,將中國戰創傷救治與再生領域推向世界前端,讓國外權威同行發出驚嘆“慢性難愈合創面治療要向東方看,向付小兵團隊看”……如今身在和平年代,付小兵不僅是軍人、醫生、科學家,更是戰略指揮家。

2012年10月,在廣州全國糖尿病足學術會議上作專題報告。

2015年度國家科技獎勵大會上付小兵院士手捧獲獎證書在人民大會堂留影。

為了響應習近平總書記在慶祝海南建省辦經濟特區30周年大會上發表的重要講話,明確加強海南救援體系建設的重要性,圍繞嚴重戰創傷和組織修復與再生醫學攻關任務,針對國家重大項目規劃,付小兵積極投身到海南和南中國海區域的救援體系建設當中。

“海南島和南中國海是我國重要的航運咽喉、旅游島。作為海島,它的地理位置特殊,救援體系自然和內陸不同。況且島上的衛生資源和救援力量有限,一旦出現諸如地震、臺風、沉船等突發性重大公共衛生事件,怎樣才能盡快做到有效救援、降低死亡率是我們必須考慮的。”正所謂防患于未然,付小兵聯合當地相關部門,從指揮、裝備、技術、培訓等多個分支體系抓起,想要通過各方面資源的整合部署構建出完美的救援網絡,力爭在災害面前達到零死亡。

保護百姓安全是他身為軍人的職責,同時脫去戎裝,付小兵剛毅的外表下,還有著醫者仁心。在他看來,作為醫務工作者,他不能為老百姓解決全部問題,不能包治百病,能解決的只有一點,自然該為了這一點竭盡全力。深感“技術方法要服務于老百姓”,所以他非但不搞技術和資源壟斷,還一心撲在創傷救治的知識普及和全國創面治療中心的組建上。“我們要把醫療建設作為一個公共事業,真正去造福老百姓。只要是對老百姓有用的,誰做都一樣,我更希望大家一起在全國形成一個專科化的創面防控體系。”為了學科發展以及惠及更多患者,他多次提交院士建議,把嚴重創傷防治體系建設、創面治療學科體系建設和創面治療專科建設視作重中之重,不遺余力地在全國各地推進并取得了重要成果。

2012年,作為發起人和牽頭人,他聯合國內創傷醫學領域的相關院士和專家,分別就“加強創傷意外傷害的防控”“加強各種難治性創面治療專科的建設”,以及“進一步加強與推進干細胞研發與轉化應用”等向國家相關部門提出建議。他不想把科研成果鎖在實驗室,尤其重視科學研究的創新與轉化工作,近10年來,他將自己作為第一完成人獲得的3項國家級成果均應用于臨床。他不愿更多的人因為對創傷的不了解,因為找不到專業的治療團隊而失去健康的權利,于是同王正國院士等專家一起,努力在上海、杭州以及北京等地區,就創面治療專科建設和創面治療專科聯盟的發展等進行大力推進工作。“2000年以后,我們意識到要建立中國特色的創面防控體系。所以就經常全國各地去跑,去幫助他們做培訓、建基地,同時推廣新的技術方法。”這件事一做就是十幾年,即便2009年當選中國工程院院士,付小兵還堅持著下基層演講。

他不在乎別人替他端起的“學術大家”的架子,只要能看到效果,對患者有益,幾十人的演講也要去,上千人的更會去。把創面治療專科化、專業化是付小兵一直想要的、在做的,凡是對創面修復領域發展有利的,他都不愿錯過。他表示,創傷治療其實是一個古老的課題,早在古人類時期,狩獵、部落斗爭就會造成創傷。只不過,從古至今,創面治療從未形成一個獨立的學科、診療專科。用付小兵的話說,每家醫院都可以治療創面,許多科室都可以接收創面患者,但很少能夠根據不同原因造成的創面對癥下藥,進行專業化的治療。處處有卻處處不精,完全沒有形成一個獨立、完善的體系。“我們通過大量的研究并結合國外經驗,最后得出結論,認為創面是一種由不同原因引起的疾病。既然是疾病就該進行專科治療,醫院也應該配備相應的科室和專業醫療團隊。”正是因為有這樣的認識,付小兵及其團隊四處奔波,從無到有,推廣技術更推廣體系。令他欣慰的是,業內有越來越多的人認同他們、加入他們,看到了創面治療體系建立的重要作用,明確了創面愈合體系建立對提高治愈率的明顯幫助。“我們目前已經在全國范圍內建立了300多個創面治療中心(專科、小組),培養了1萬多名有志于專業治療創面的醫生和護士。雖說在醫療診療目錄里,目前創面還沒有完全獨立出來,但我相信,它將來肯定會成為一個專科,一個獨立的治療科室。”

專業型人才培養是一個學科發展的必需,而具備創新性的人才更是開展科學研究和推廣技術方法的有力后盾。至于人才素養,付小兵有自己的想法。他認為,做科研能夠實事求是、客觀分析問題很重要,但尊重事實的同時還必須靈活,變通更為可貴。在他看來,一個人的成功離不開自身的天賦、努力,也同樣不能忽視家庭、機遇、外界環境發揮的作用。“一個老院士曾經跟我講‘你創造了生活,還得享受生活’,所以我不提倡加班。從個人來說,我覺得單位時間的效率特別重要。早上7點多到辦公室工作,理出條理,做好規劃,一天下來十幾個小時完全是足夠的。”他把白天的時間給了工作,晚上則回歸家庭,回到丈夫和父親的角色中。

對于創新推動,付小兵也提出了一些困惑:“我經常和學生們講,過去的科研條件比現在差得多,但是創新發現多。現在環境、條件好了,經費也充足了,反倒創新的東西少了。”他明白領域創新存在一定的平臺期,也盡可能通過設置獎勵機制調動團隊內創新研究的積極性。從自身經驗的角度出發,他還強調了創新和壓力的相輔相成,認為如今是“江山代有才人出”,但因為科學技術的日新月異,也只能“各領風騷三五年”了。“我一再提倡學生一定要超過我。從創新方面來講,首先有強烈的事業心很重要,要把壓力轉變成動力;二是要有敏銳的觀察能力,有些現象并不是擺在那里等著被發現,大家都認識到的東西,再去認識實際上已經晚了;第三個是要經得起歷練,靠時間不斷積累知識和經驗;第四個就是堅持,就好像爬山一樣,誰能堅持到最后誰就有可能看到曙光,當然堅持到最后也不一定有理想的結果,但中途放棄的人肯定是什么也看不到的。”

科研就像爬山,有人爬到了6000米,有人爬到了8000米,付小兵也不知道自己爬過了多少米。在人生中,他希望自己還能繼續爬下去,登上頂峰,去看看“一覽眾山小”的不同風光。