芒針透刺聯合吞咽功能訓練對中風恢復早期吞咽障礙的影響*

江中艷 王 頻 陳幸生 張 健 武小利

(1.安徽中醫藥大學,安徽 合肥 230038;2.安徽中醫藥大學第二附屬醫院,安徽 合肥230061)

吞咽功能障礙屬中醫喑痱范疇,是中風恢復早期的并發癥之一,發生率高達51%~73%,患者常常不能進食、進水,嚴重影響生活質量。吞咽功能障礙還可引起吸入性肺炎等肺部感染,嚴重者甚至出現窒息,危及患者生命。現代醫學通過口面肌群運動訓練、腭咽閉合訓練等聯合鼻飼、留置胃管等內科治療,對中風恢復早期患者的吞咽功能障礙具有一定治療效果,但其所致的并發癥嚴重影響患者生活質量和身心健康。中醫在治療中風恢復早期吞咽功能障礙上具有獨特療效。而且現代學者主張通過早期干預治療中風患者的治療可以進一步促進中風患者的康復[1]。本研究采用芒針透刺聯合吞咽功能訓練治療中風恢復早期吞咽功能障礙,取得較好療效。現報吿如下。

1 資料與方法

1.1 病例選擇 診斷標準:參照1996年中華神經科學會全國腦血管病會議制定的卒中診斷標準[2]。納入標準:符合腦卒中急性期診斷標準;首次發病,病程在14 d內;48 h內生命體征平穩并簽署知情同意書;洼田飲水試驗2~5分或吞咽障礙評價指數評分2~10分;神志清楚,有吞咽障礙;頭顱CT或MRI證實為腦出血或腦梗死。排除標準:無法理解配合針刺治療者;不能耐受針刺康復訓練者;嚴重暈針者。

1.2 臨床資料 90例中風恢復早期吞咽障礙患者均為2018年6月至2020年2月在安徽中醫藥大學第二附屬醫院住院的患者。90例患者按照隨機數字表法分為3組:吞咽訓練組[中風病程(43.20±20.32)d]、普通針刺組[中風病程(39.73±18.61)d]、芒針透刺組[中風病程(38.60±18.52)d]。各組患者性別、年齡和病程比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 各組臨床資料比較

1.3 治療方法 所有患者均采取營養神經,脫水降顱壓,減輕腦水腫,腦組織保護劑,控制血壓血糖等常規藥物治療[3-5]。吞咽訓練組在患者病情穩定48 h后,指導患者進行吞咽功能訓練,主要分為間接訓練和直接訓練,其中間接訓練主要包括頸部肌肉運動、頰、唇肌訓練和冰酸刺激訓練等相關性訓練。直接訓練包括健側吞咽、點頭樣吞咽以及反復吞咽等相關性訓練。以上各種訓練每天2次,每次30 min,功能訓練從周一到周六持續進行6 d,周日休息1 d,14 d為1個療程,共治療3個療程。普通針刺組在常規藥物治療以及吞咽康復訓練的基礎上,參照《針灸治療學》選穴[6]:廉泉、通里、內關、金津、玉液。選用天協牌一次性28號(25~50 mm)醫用無菌針灸針,穴位常規消毒后,從廉泉向舌根方向斜刺,不留針,金津、玉液點刺少量出血,不留針;內關、通里毫針直刺25~40 mm。以上諸穴均施以捻轉平補平瀉手法,留針30~40 min,期間行針1次,療程同上。芒針透刺組在常規藥物治療以及吞咽功能訓練的基礎上,選取穴位:風府、天突、足三里(患側)、三陰交(患側)、上廉泉。操作:使用天協牌一次性醫用無菌針灸針(蘇州天協針灸器械有限公司),穴位進行常規消毒。風府:醫者以拇、食,中三指夾持針柄,以無名指抵住針身,左右等度的捻轉針柄,沿著舌尖方向深刺,針刺深度在50~75 mm之間(一般男性患者直刺進針深度為60~75 mm,女性患者為50~60 mm),此穴不留針;天突:取長度為175 mm的芒針,刺手對準天突穴,迅速刺過表皮,盡量達到無痛進針,然后刺手移至針柄部,拇指和食指夾持針柄做左右等幅度的捻轉動作,緩慢向下捻進100~125 mm(向下緊貼胸骨柄內側緣直刺,以咽喉部有異物感為宜);足三里:取長度為175~225 mm的芒針,用拇食二指夾持針身接近穴位的表面段,做節律性刺入,使芒針從足三里斜刺穿過脛骨與腓骨之間,向前內方進針175~200 mm透向三陰交,并留針30 min,以起到催氣的作用;上廉泉:取75 mm的芒針,向舌根方向進針30 mm,不留針,以上芒針透刺治療,療程同上。

1.4 觀察指標[7-8]1)選用洼田飲水試驗(簡稱WWST評分)。評分分值為1~5分,分數越高則表明吞咽障礙越嚴重。2)吞咽障礙評價指數(簡稱FIRS評分)。分值為0~10分,評分越低表明吞咽障礙越嚴重。3)電視透視吞咽檢查評分(簡稱VFSS評分)。評分分為0~10分,分數越低則表明吞咽障礙越嚴重。4)每組療程結束后的復常率。根據WWST評分來評價每組治療后的復常率,WWST評分1分評定為正常;WWST評分2分評定為可疑;WWST評分3分以上評定為障礙。復常率=(治療后正常例數-治療前正常例數)÷(治療前可疑例數+治療前障礙例數)×100%。

1.5 療效標準 治愈:WWST評分為1分,FIRS評分為9分或9分以上,VFSS評分提高至8分或8分以上。有效:WWST評分為2分,VFSS評分或FIRS評分提高到3~5分以上。無效:WWST評分為3分以上,或FIRS評分與VFSS評分提高不足3分。

1.6 統計學處理 應用SPSS23.0統計軟件。計數資料以“%”表示,采用χ2檢驗,計量資料以(±s)表示,采用t檢驗,多組間對比采用方差分析,以F值檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

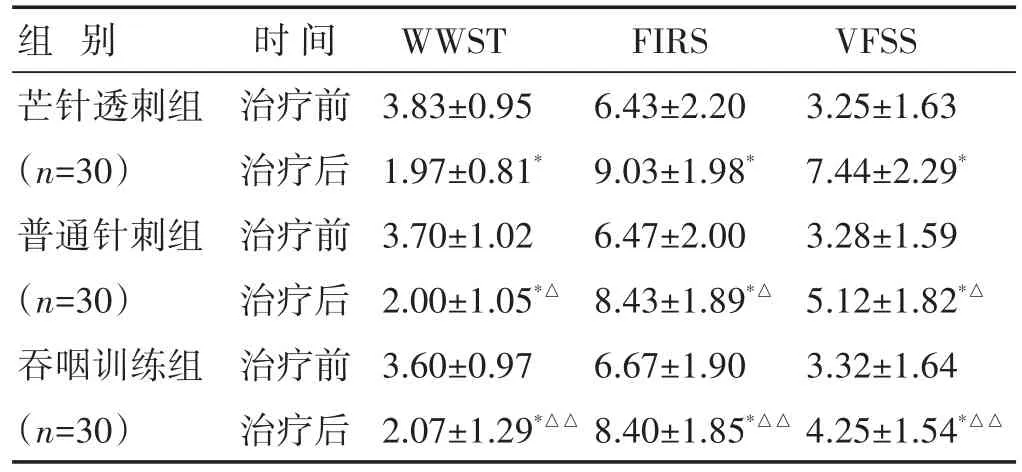

2.1 各組治療前后WWST評分、FIRS評分、VFSS評分比較 見表2。治療后各組WWST、FIRS、VFSS評分均較治療前顯著改善(P<0.05);芒針透刺組改善程度優于吞咽訓練組與普通針刺組(P<0.05或P<0.01)。

表2 各組治療前后WWST評分、FIRS評分、VFSS評分比較(分,±s)

表2 各組治療前后WWST評分、FIRS評分、VFSS評分比較(分,±s)

注:與本組治療前比較,*P<0.05;與芒針透刺組治療后比較,△P<0.05,△△P<0.01。下同。

組別芒針透刺組(n=30)普通針刺組(n=30)吞咽訓練組(n=30)時間治療前治療后治療前治療后治療前治療后WWST 3.83±0.95 1.97±0.81*3.70±1.02 2.00±1.05*△3.60±0.97 2.07±1.29*△△FIRS 6.43±2.20 9.03±1.98*6.47±2.00 8.43±1.89*△6.67±1.90 8.40±1.85*△△VFSS 3.25±1.63 7.44±2.29*3.28±1.59 5.12±1.82*△3.32±1.64 4.25±1.54*△△

2.2 各組吞咽障礙復常率比較 見表3。芒針透刺組吞咽障礙復常率高于其他兩組,差異具有統計學意義(P<0.05)。

表3 各組吞咽障礙復常率比較(n)

2.3 各組臨床療效比較 見表4。芒針透刺組總有效率顯著高于普通針刺組與吞咽訓練組(P<0.05)。

表4 各組臨床療效比較(n)

3 討 論

吞咽困難為中醫學的“喑痱”[9]。《素問·脈解》記載“內奪而厥,則為暗俳此腎虛也”,說明了吞咽動作的完成與腎也存在關系,即腎的陰陽虧損使腎氣不能循經脈到達舌本部,導致了咽喉部吞咽與發聲的障礙。中醫理論尚有“腎生髓”“腦為髓海”等基礎論述,由此可見,腎與中風患者恢復早期的吞咽障礙的發生有著重要的聯系。目前多數中醫學者研究發現,針刺可治療患者的吞咽功能障礙,這是由于針刺穴位可以濡養或刺激咽喉部肌群,加強局部血液循環,形成對中樞神經的刺激或促通作用,從而使中風恢復早期患者的吞咽反射弧得以重建和恢復,促進吞咽功能康復。且西醫中的吞咽功能訓練也有促進中風患者吞咽功能恢復的良好效果。在對比普通針刺組和吞咽訓練組的WWST評分和FIRS評分時發現,兩組患者評分差異并無統計學意義,表明單純的針刺治療和吞咽康復治療的效果并無明顯差異。在觀察吞咽障礙復常率和臨床療效時則發現,中醫針刺治療效果略微高于吞咽訓練組,提示中醫針刺對神經有一定刺激作用,可能效果略高,但差異并無統計學意義。

芒針具有取穴少、進針深、得氣快、刺激強的特點,相對于普通毫針針刺來說,對經脈和穴位的刺激性更強。本研究中芒針透刺的穴位是本文通信作者陳幸生教授的經驗用穴,其中所取風府屬于督脈芒針腧穴中的祛風開竅要穴,可通調督脈,通利口舌咽喉等關竅。陳幸生教授認為運用芒針配合風府穴的深刺可以強化針刺效果,也可以快速得氣而增強治療吞咽障礙[10]。有現代研究表明,針刺該穴可以改善中風恢復早期患者腦組織的供血供氧量。然而在針刺風府穴過程中需要注意的是,若患者一旦出現觸電感應立即取針。本研究中的足三里與三陰交兩穴的運用也是根據陳幸生教授的學術思想。陳教授認為足三里與三陰交兩穴結合芒針中的透刺法時,會增加對脾胃經腧穴的刺激,從而更有效的激發脾氣和胃氣,潤養經脈,增強中風恢復早期吞咽障礙的治療效果。本研究中運用芒針透刺天突穴,較普通毫針淺刺,能使中風患者的食管產生較強的蠕動從而減輕患者中風早期吞咽困難的癥狀。現代研究表明[11],深刺天突可以影響中樞神經系統并刺激周圍神經功能的改善,同時也較淺刺進一步刺激咽部肌肉,強化大腦皮質對吞咽動作的重建過程。任脈天突穴與督脈風府穴共調任督二脈,達到疏通任督,開竅醒神的功效。針刺上廉泉可以刺激部分舌咽部肌肉,促進舌咽局部肌肉的血液循環,推動舌咽部經絡氣血的運行,從而促進吞咽反射的恢復,使中風恢復早期患者的吞咽功能得到進一步改善。芒針療法的主要特點為:根據疾病所屬經絡的遠端部取穴進針,針身或針尖循經或異經透刺至病灶部腧穴;透刺后施行催氣手法,通經接氣,使氣至病所。芒針是一種特制的長針,比普通毫針進針更深,所以能夠增強對腧穴的刺激量,進一步激發人體經脈的經氣,也更易于促進人體經脈上局部腧穴針感向特定病損部位的傳導,由于它取穴少、療效好,且患者樂于接受,故臨床上運用較廣泛。從針刺補瀉手法和量學概念來看,芒針屬于強刺激療法,它彌補了毫針、皮膚針等淺刺針法刺激量不足的缺陷[12-14]。本研究中相芒針透刺組WWST評分和FIRS評分改善明顯優于其他兩組,且吞咽障礙復常率和臨床有效率也優于其他兩組,進一步表明芒針的透刺治療相對于普通針刺治療和單純吞咽功能訓練效果更佳。吞咽功能訓練可以在一定程度上通過影響中風恢復早期患者大腦皮質運動區的網絡來進一步修復神經系統,防止患者咽部肌肉萎縮并促進口腔感覺功能的恢復,同時減少并發癥出現。所以,吞咽動作的功能訓練對中風恢復早期吞咽障礙患者有著獨特的作用效果[15-17]。它對于再次建立中風恢復早期患者的吞咽動作,提高患者的生活質量以及重建患者的生活信心有著極其重要的意義。本研究結果顯示,芒針透刺聯合吞咽功能訓練是一項值得深入研究的臨床治療方法。