腹針“引氣歸元”針法聯合鼓室注射治療暴聾(氣血虧虛證)臨床研究*

梁 云 雷 剛 王林林 趙顏俐

(重慶市中醫院,重慶 400021)

暴聾,又稱突發性耳聾。突發性耳聾近年來發病率有上升的趨勢,其發病機制不明確,治療無統一方案,《突發性耳聾的診斷和治療指南(2015)》推薦的西醫常規治療措施為改善內耳循環藥物和糖皮質激素聯合用藥[1]。筆者在治療過程中采取腹針“引氣歸元”針法聯合鼓室注射地塞米松的方法取得了良好療效。現報告如下。

1 資料與方法

1.1 病例選擇 1)診斷標準:西醫診斷符合《突發性耳聾的診斷和治療指南(2015)》標準[1];中醫診斷參照中華中醫藥學會《中醫耳鼻咽喉科常見病診療指南》[2]中的相關標準。2)納入標準:病程不超2周,無任何治療處理;無糖皮質激素使用禁忌證及過敏情況;病歷資料完整。該方案通過本院倫理委員會批準,患者簽署知情同意書。3)排除標準:妊娠期婦女或全身狀況較差者;有高血壓、糖尿病、血液病等基礎疾病者治療時應積極治療原發病,不作為絕對入選禁忌;腦卒中、鼻咽癌、聽神經瘤、梅尼埃、各類型中耳炎、病毒感染流行性腮腺炎、耳帶狀皰疹等[1]。

1.2 臨床資料 選擇2017年7月至2020年5月本院暴聾患者90例,男性41例,女性49例,平均(32.90±5.99)歲,均為單耳發病,前來就診距離發病時間最短3 h至2周。除聽力下降外,伴耳鳴77例,耳悶脹感48例,眩暈12例,糖尿病4例。采用隨機數字表法將患者分為聯合治療組、常規治療組、腹針治療組,每組30例。聯合治療組男性12例,女性18例;平均年齡(32.30±6.02)歲;平均病程(8.20±3.61)d。常規治療組男性14例,女性16例;平均年齡(32.70±6.20)歲;平均病程(7.90±3.69)d。腹針組男性15例,女性15例;平均年齡(33.70±5.85)歲;平均病程(8.00±3.58)d。各組患者臨床資料差異均無統計學意義(P>0.05)。

1.3 治療方法 所有患者就診時均進行耳纖維內鏡檢查、純音測聽、聲導抗、聽性腦干反應,有眩暈癥狀者進行自發性眼震檢查,必要時行顳骨CT和(或)頭顱MRI檢查。1)聯合治療組采用腹針“引氣歸元”針法治療聯合鼓室注射治療。(1)腹針治療:針具選用無錫佳健醫療器械有限公司生產的一次性無菌針灸針,批號:191631,規格0.22 mm×40 mm。按薄氏腹針療法引氣歸元針法取穴:中脘、下脘、氣海、關元、商曲、氣穴,操作方法:患者仰臥位,充分暴露針刺部位,針尖直至腹直肌筋膜層,輕刺激,留針20 min,留針期間不行針,每日1次,7 d為1療程,共2個療程[3]。(2)鼓室注射:予地塞米松磷酸鈉注射液(西南藥業股份有限公司生產,國藥準字H50021463,規格1 mL∶5 mg),患耳鼓膜表面用丁卡因棉片麻醉后,外耳道消毒,患者取坐位在耳內鏡下引導下于患耳鼓膜前上象限注入地塞米松注射液約0.5 mL,使其充盈。注射時頭后仰位,注射后保持頭側向健耳并后仰至少20 min,囑患者少吞咽、不說話。隔日1次,連續7 d為1療程,連續治療2個療程[4-5]。穿刺前告知患者相關風險及并發癥,簽署知情同意書。注藥后1周內保持外耳道干燥。常規治療組采用銀杏葉提取物靜脈注射聯合鼓室注射治療。2)常規治療組予銀杏葉提取物靜脈滴注聯合鼓室注射治療。(1)銀杏葉提取物靜脈滴注(悅康藥業集團有限公司生產,國藥準字H20070226,含銀杏酮苷4.2 mg),每次20mL,稀釋于0.9%氯化鈉溶液250 mL中,每日1次,連續7 d為1療程,連續治療2個療程。(2)鼓室注射方法同聯合治療組。3)腹針治療組采用腹針“引氣歸元”針法治療,方法同聯合治療組。

1.4 療效標準 按照2015年中華醫學會耳鼻咽喉醫學會頭頸外科分會制定的暴聾診治標準[1],痊愈:受損頻率恢復至正常或達到健耳水平,或患病前水平;顯效:受損頻率平均聽力提高≥30 dB;有效:受損頻率平均聽力提高15~30 dB;無效:受損頻率平均聽力改善不足15 dB。總有效率=(治愈例數+顯效例數+有效例數)/總人數×100%。

1.5 觀察項目 1)各組臨床療效。2)耳鳴、耳悶、眩暈等主觀伴發癥狀改善情況:參照《中國突發性聾多中心臨床研究工作手冊》[6]執行。(1)耳鳴療效分級:痊愈為耳鳴消失;顯效為耳鳴程度改善>2級;有效為耳鳴程度改善1級;無效為耳鳴未改善。(2)耳悶療效分級:耳悶評分降低2分以上(含2分)為改善,評分0分為治愈,耳悶評分降低1分或無下降為無效。(3)眩暈療效分級:痊愈為眩暈完全消失,量化得分為0分;有效為眩暈癥狀好轉,量化得分下降1及以上,無復發或加重;無效為眩暈程度無改善,量化得分無變化或短暫下降后又復發或加重。3)各組聽力值:均采用純音聽閾檢測。

1.6 統計學處理 應用SPSS26.0統計軟件。計量資料以(±s)表示,采用t檢驗。計數資料進行χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

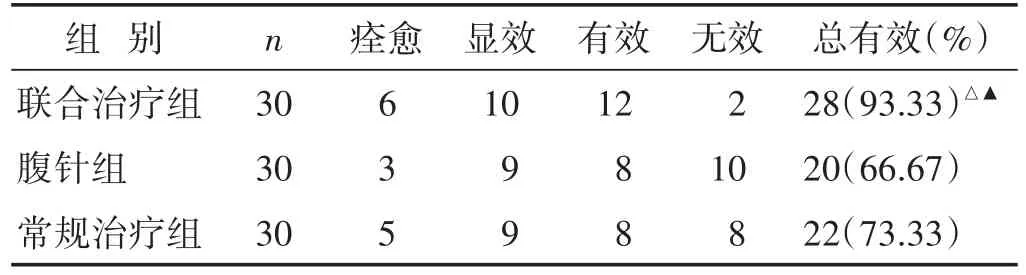

2.1 各組臨床療效比較 見表1。聯合治療組總有效率明顯高于腹針組、常規治療組(均P<0.05)。

表1 各組臨床療效比較(n)

2.2 各組治療前后聽力值比較 見表2。各組治療后聽力分貝值均明顯改善(P<0.05)。聯合治療組與腹針組和常規治療組相比,聽力療效改善明顯(P<0.05),腹針組與常規治療組之間療效改善不明顯。

表2 各組治療前后聽力值比較(dB,±s)

表2 各組治療前后聽力值比較(dB,±s)

注:與本組治療前比較,*P<0.05;與腹針組比較,△P<0.05;與常規治療組比較,▲P<0.05。

治療后25.83±3.45*△▲29.97±5.64*30.20±4.57*組別聯合治療組腹針組常規治療組n 30 30 30治療前49.50±10.20 48.80±11.96 48.80±11.09

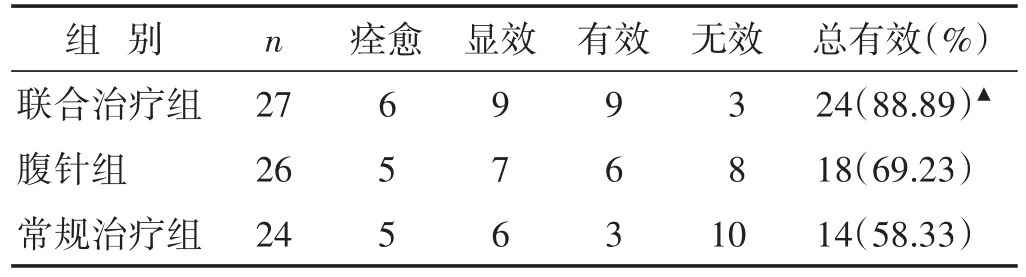

2.3 各組耳鳴療效比較 見表3。聯合治療組與腹針組比較無顯著差異(P>0.05),與常規治療組比較有顯著差異(P<0.05)。

表3 各組耳鳴療效比較(n)

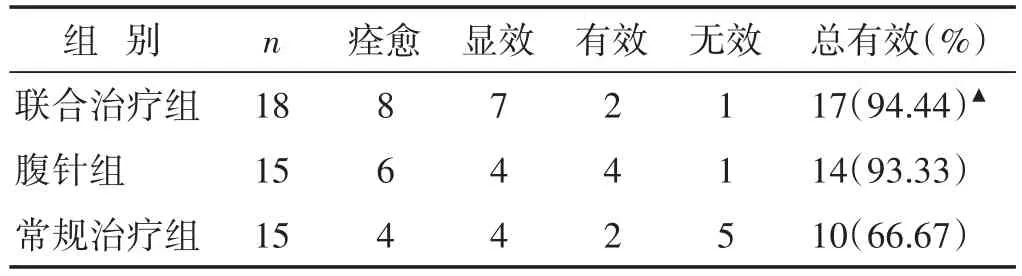

2.4 各組耳悶療效比較 見表4。聯合治療組與腹針組比較沒有明顯差異(P>0.05),與常規治療組比較有顯著差異(P<0.05)。

表4 各組耳悶療效比較(n)

2.5 各組眩暈療效比較 聯合治療組伴眩暈5例,經治療痊愈3例,有效2例;腹針組伴眩暈3例,經治療痊愈2例,有效1例;常規治療組伴眩暈4例,經治療痊愈1例,有效2例,1例無效。因入組病例太少,未進行統計學分析。

3 討 論

突發性耳聾相當于中醫學“暴聾”范疇,實者多因外邪、肝火、痰飲、瘀血等實邪蒙蔽清竅;虛者多見于氣血虧虛、腎精不足,耳竅經脈空虛,失于濡養[7-9]。中醫學認為“耳為宗脈之所聚”“足太陰脾經之絡脈入耳中”“足陽明胃經上耳前”。脾胃乃后天之本,主輸布水谷精微,運化水濕,升舉清陽,為氣血生化之源。脾胃功能健旺,耳竅得水谷精微化生之清氣濡養而聽力聰敏。若脾胃升降失司,清陽不升,濁陰不降,則可致耳鳴耳聾,《靈樞·通評虛實論篇》曰“頭痛耳鳴,九竅不利,腸胃所生也”,其中的腸胃指的就是脾胃。《靈樞·口問》中言“胃中空,則宗脈虛,虛則下溜,脈有所竭者,故耳鳴”。《醫貫·卷五·耳論》在論述耳鳴時運用補中益氣湯治療“陽氣虛”耳鳴,也指脾氣虛弱。葉天士指出“九竅不利,皆由脾胃”。這些論述都可看出脾胃虛弱,中氣虛弱,氣血生化乏源,耳竅失養而致耳鳴耳聾。《景岳全書·卷二十七·耳證》運用補中益氣湯和歸脾湯治療脾虛耳鳴耳聾者,對后世從脾胃論治耳鳴耳聾有著深遠影響。

近年來,以“辨證取穴”為基本原則的針刺治療在暴聾的治療優勢逐漸顯現,對針灸治療暴聾的研究日益增多[10-11],其中薄智云教授提出的腹針療法從中醫的理法方穴出發,在腹部進行針刺,通過調節臟腑、經絡以治療全身疾病的一種新興針法,臨床上對腹針的運用日益廣泛[12-13]。腹針療法提出“神闕布氣假說”,引氣歸元針法是其重要組成部分。引氣歸元針法由氣海、關元、中脘、下脘4個穴位組成[3]。中脘、下脘位列胃脘,為后天脾胃之所,故中脘、下脘有調理中焦氣機升降;氣海為氣聚之所,有氣聚成海之意;關元培本固腎,主先天元氣,因此四穴合用含“后天養先天”之意,故名“引氣歸元”。本研究以引氣歸元四穴,配以商曲、氣穴為基礎方。商曲、氣穴均是足少陰腎經穴位,又是腎經與沖脈之會,沖脈有“十二經之海”和“血海”之稱,針刺這兩穴可調理臟腑氣血。古文獻記載,商曲有調理腸胃之效,氣穴與關元同居臍下3寸,可加強關元培補腎氣之功,助后天養先天;再結合神龜全息圖,商曲對應在腹針投射于頸部,淺刺可使歸元之氣上達頭面部,成為“氣至病所”,疏通頸部氣血以助耳竅之通利[14]。全組穴位共奏調脾益胃、通調五臟、榮養耳竅之效。

本研究結果顯示,該病多發于中青年,可能與該階段人群生活節奏快,多憂思用腦過度或勞倦損傷心脾有關。從數據分析可以看出,聯合治療組在改善聽力、耳鳴、耳悶癥狀方面明顯優于其他兩組,且組間有統計學差異。眩暈雖有差異,因樣本量太小,未做統計學分析。腹針引氣歸元結合鼓室注射地塞米松的方法,中西優勢結合,采取耳內鏡下地塞米松鼓室注射的方法,更加精準,損傷小[4-5,15-16]。腹針針刺手法上采取細針淺刺,入脂肪層,走筋膜上,未達肌層,在操作中亦無須刻求沉、緊、澀之感,刺激強度小,針感溫和,患者易接受[3]。由于觀察病例較少,時間較短,在今后臨床工作中需進一步研究。綜上所述,對于氣血虧虛型突發性耳聾患者,運用腹針“引氣歸元”針法結合鼓室注射治療,中西結合,在提高聽力,改善耳鳴、耳脹悶、眩暈等伴隨癥狀療效顯著,為外治法治療突發性耳聾提供一定參考。

該研究還有不足之處,首先臨床可入選的氣血虧虛型暴聾病例不足,導致樣本量不夠大,今后要加大樣本量,并進行多中心對照研究。其次,要加強氣血虧虛型暴聾患者的證候分析,使研究對象更加符合中醫臨床標準。