國畫山水的意境之美

張雅薇

(首都師范大學,北京 100089)

國畫山水至今已經歷上千年的發展,在漫長的發展過程中,該種藝術表現形式已經形成較為獨特的藝術風格,在當今繪畫藝術體系中有著極其重要的地位,將其與油畫、版畫等繪畫藝術進行比較,國畫山水在創作過程中更加關注意境展現,這也是這種繪畫藝術的精髓所在。

一、國畫山水藝術意境的內涵

國畫山水藝術意境是作品中最核心的體現。同時,受到所處時代主流文化的影響,在關于意境的展現上表現出較大的差異性。在以往的發展歷史中,國畫山水受到道家、儒家、佛教等文化的較大影響,使得作品中對相關文化有著不同的展現。儒學在發展的過程中,不僅強調外在美,更注重個體的內在修養。它要求的是“修身,齊家,治國,平天下”。道家則追求“道隨自然”。佛教徒更注重“修心”,追求“寧靜致遠”。在國畫山水的發展過程中,他們都借鑒了上述三種優秀的文化思想,極大地豐富了意境的表現。他們不僅追求自然的意境美,而且注重繪畫內在思想的表現,更強調繪畫的意境。一般來說,意境可以說是作者繪畫技法與個人思想感情的結合,它以繪畫為載體,將抽象的思想和情感傳達給人們。

二、國畫山水畫的意境之美

(一)對比與調和的思想意境之美

對比主要指的是在國畫山水畫之中,通過色彩之間的對比、圖形之間的對比、背景之間的對比等,利用各種對比形式,將不同元素的特點充分展現出來,從而營造出一種更為突出的視覺效果,借此有助于塑造某種意境之美,而這也是對比手法應用的主要目的所在。潘天壽說:“畫事之安置,須留意畫面以內組織,有主客,有合作,有真假,有疏密,有高地上下,有縱橫彎曲,然后注意畫面之四邊四角……”。協調的特點是在差異中求“同“,把兩種或多種相似的因素相互聯系,使之和諧統一,形成差異不大產生美感。在色彩上體現:相似或相近的色彩搭配、同色中濃淡不同的搭配就是協調。

對比必須包含兩個或兩個以上因素,可以顯示在不同的形狀,是最好的,最方便的方式和手段來實現改變。功能對比現在,乍一看,和程度的對比可能需要作出合理的安排根據屏幕的效果。對比來反映三個方面,即形狀、構圖和顏色。有形狀大小、重量、厚度、密度、對與錯、凹凸和對比;有實際情況,方向,一切都是組合和對比;有色相、純度、亮度和對比度的顏色。調和主要指的是在進行對比的過程中,出現太強或太弱的情況,影響到對比效果展現,此時對局部畫面做出加強或減弱。”

李可染《晚秋》為左右對稱和上下對稱的多層手法,但山石的結構和樹木的元素上做了一些變化調整形成了和諧生動的畫面。對比手法在應用中的主要特點為:對一些相異元素進行應用,使構建的畫面更具有動態變化感,從而增進畫面趣味性。在國畫山水畫面中,而柔軟比照,又使兩者的關系嚴密,比照激烈,造成形與形之間、圖與背景之間的別離。使用兩者不一樣的比照度,可以讓畫面在視覺上形成較強的層次感,整體表現得更加協調、和諧。協調形成的和諧,屬于陰陽意境之美,協調主要是在變化中尋求各元素的基本一致,給人以融合、寧靜、協調、幽雅的美感。

(二)空間與敘事的意境之美

通過強化空間感或空間情境,或者增加故事情節,來實現置景與主題表達。受當前多元文化的影響,國畫山水藝術家在進行創作時積極吸取各種藝術形式和創作思想,對國畫山水創作發展產生較大的推動作用。如:國畫山水注重于寫實,與西方繪畫有著較多的相似之處,在進行國畫山水創作時,積極學習和借鑒西方繪畫中的一些手法,有助于國畫山水的創新發展。也正因為新時期國畫山水中以傳統繪畫理論、技法作為基礎,融入較多新的文化和思想,使得新國畫山水表現出較多獨特之處。

從我國古代國畫山水創作發展情況來看,宋代在這方面取得的成就達到最高。董源、李成、范寬的國畫山水就是傳承了宋代國畫山水中人文主義情懷,一直在繪畫創作中追求關于“寄托感喟”的思想,并將意境展現和繪畫寫生進行有效融合,創作出較多的游戲作品。

而王微在進行國畫山水創作時,尤其注重空間呈現問題,其認為山水空間呈現不必拘泥于如實的比例,而可以在空間呈現過程中,將客觀與主觀精神進行聯系,以“一管之筆,擬太虛之體”。利用主觀思維與客觀山水景象進行有效結合,這更有助于山水的空間意境展現,從而創作出更加突出的上水意境美。

(三)色彩的意境之美

在國畫山水中,色彩也是襯托意境美的關鍵因素。色彩與油墨在實際應用所起到的作用相同。顏色本身豐富多彩,品種也非常復雜。受中國傳統文化和思想的影響,繪畫藝術家對色彩進行提煉,并將紅、黃、綠、黑、白五種顏色作為國畫山水創作的主要顏色。作為一種純粹的國畫,綠色山水畫主要采用石綠,它們不是自然界固有的色彩。這種簡單而復雜、少用多指的色彩運用方法,使中國畫的色彩更豐富、更具美感。中國山水畫的色彩設計也寓于色彩之中。在色彩的過程中,色彩的含意也是由于形式的精致。眾所周知,山川有季節性的變化,在不同的時代,山川的特征也非常明顯。在山水畫的繪畫中,色彩的運用會讓畫家體驗到有意義的體驗,從而通過色彩的搭配來搭配四季的特點。

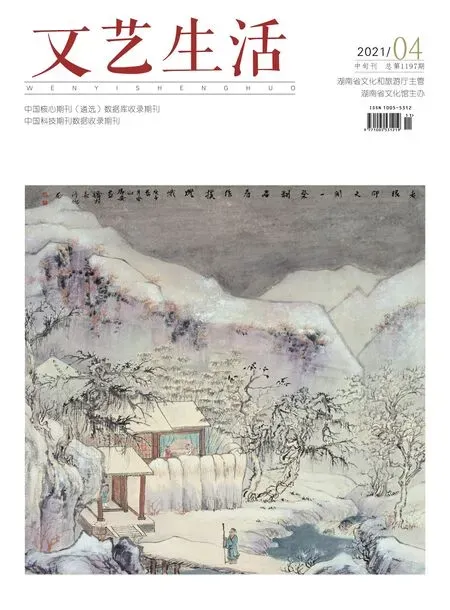

在許多國畫山水創作中,藝術家習慣性應用虛實相生的創作手法,然后搭配一些色彩的靈活應用,能夠讓觀者產生更好的審美體驗,從而在視覺上和內心深處打動觀者。如:趙春秋先生創作的《白山楓雪》,其在色彩上創新,不再拘泥于以往單純的黑白色調,為雪景賦予更豐富的色彩,讓作品整體顯得更加浪漫。

三、國畫山水畫意境之美的表現

國畫山水最為顯著的特點表現為:詩中有畫,畫中有詩,文人在進行藝術創作的過程中,既利用詩詞寄托自身的情感,同時也注重詩意與畫中意境的吻合,使詩與畫營造出相同的意境,增強讀者的感受。但不同的地方在于山水畫有著較強的直觀性,主要通過色彩、筆墨來進行意境展現,而詩則主要借助于文字的表述,讓讀者自身跟隨看到的文字去想象和品味。從古到今,眾多的山水畫家,在進行繪畫創作的過程中,將自身的情感、思想巧妙的融入到畫作之中。如:通過曲徑通幽的道路、錯落的山川,將自己的情感、心事藏于其中,從而增添畫作的內涵,也正因為此,使得國畫山水中表現出來的畫面詩意常展現給人不一樣的情感。國畫山水搭配詩意實質上創作者對生命、人類存在的深入思考,由于其不是從某個人的角度出發創作,也就使得該種藝術作品具有較強的亙古性。而國畫山水在進行創作時常用的詩意化表現方式,實質上便是創作者借助優美的山河自然景物,通過對畫面中各種元素的靈活構建,以此來表達某種藝術思想、人生理想的方式,該方式有助于提升國畫山水作品的內涵。提到山水畫詩意化表現,對筆者印象最為深刻的為傅抱石的作品,如:《江山如此多嬌》、《蘭亭圖》等,這些作品都屬于典型的山水畫,且其中蘊含著濃烈的詩意,其中展現出傅抱石對自然和生命的深刻思考和感悟。傅抱石曾對詩畫關系發表了一些看法,其認為在作一幅畫的時候,應像作一首詩、唱一闕歌,或做一篇散文一樣對待。傅抱石先生在進行繪畫創作時,常常會將自身的一些情感的的融入到畫境之中,并借助此來展現詩人創作時想要表達的詩意,用這種較為新穎的方式讓單純的山水畫更具有活力。下面主要以《巴山夜雨》對山水畫中蘊含的詩意做具體展現:

《巴山夜雨》是傅抱石先生較為出名的代表作品之一,其創作主題為李商隱名作《夜雨寄北》。在進行繪畫創作時,其應用較多筆墨描繪雨中夜色,畫面中不僅展現出巴山的山川地勢,而且應用寫實手法進行思想上的融合,使得整幅畫面既具氣勢又有內涵。

從《巴山夜雨》的畫面布局來看,其中大半部分都在描繪山巒,重重疊疊,帶給觀者鋪天蓋地泰山壓頂之勢,整體擁有破筆散鋒,連皴帶擦的感受,以一種較為新奇的方式營造出天地一體、烏云壓城的畫面。而在畫面的最下方處,畫有一間小屋,小屋中透出一點點亮光,山的最高處畫有一條小道,山腰處設有一間打酒小酌的小店……這些在日常生活中較為常見的元素,最終靈活的展現在畫作之中,成為畫家思想情感上的一種寄托,其通過融情入景的創作手法,將詩作描繪的畫面在圖紙上展現,同時將抗戰勝利的曙光和勝利之路在畫中呈現,從而使整幅畫作擁有更強的詩意內涵。

四、結語

作為中國畫的重要組成部分之一,意境美是山水畫的主要特征之一。山水畫作者以自然山水的客觀存在為表現,以“對比與調和的思想之美”、“空間之美”、“色彩形式之美”等意境之美為內蘊,給人們帶來的不僅僅是視覺享受,同時也是精神感知表達他的思想和感情,國畫山水的情緒就是讓畫面內容突出,巧妙地表達詩情畫意,從而激發人們的情感共鳴,達到更好的藝術效果。