高校繪畫課的線上教學實踐及總結

宋光輝

(河南理工大學 建筑與藝術設計學院,河南 焦作 454000)

2020年高校的春季學期是不尋常的,作為一名高校藝術設計教師,也在這期間完成了人生中第一次線上繪畫課,受益匪淺。

為期四周的《設計素描》繪畫課程已結課,筆者現結合本次教學實踐、學生反饋和個人收獲對本課程進行總結。

一、平臺實踐介紹

本次線上教學綜合運用了云班課、中國大學慕課、釘釘等網絡APP平臺資源,總體下來,各個平臺的功能相互補充,授課過程非常順利,學生積極性很高。下面對各個學習平臺的實踐經驗作簡單介紹。

(一)云班課

主要功能包括點名簽到、發布通知、共享云教材資源、點名答題、上傳課件、布置作業、作業評分及評論、課程任務分析等,基本可以同步所有線下教學的步驟和安排。同時,該APP能及時且詳細反饋學生的學習進度,并通過數據對學生的學習情況進行實時分析,有助于教師及時掌握和了解學生的學習信息,這是線下課無法比擬的優勢。如圖1所示。

圖1 云班課學生學習情況數據分析

(二)中國大學慕課

本次課程使用的中國大學慕課平臺主要用于線上優質課程資源的分享。為了充分利用豐富的網絡資源,進一步提高教學效果,筆者根據學生的實際情況在慕課選擇分享了和本課相關的幾個線上課程,如上海交通大學的《設計素描》、江蘇建筑職業技術學院的《建筑裝飾表現技法》和中南財經政法大學的《動畫速寫》等,將其作為學生在課下的自學輔助課程,后臺可以隨時查看學生們的學習進度,有效幫助學生實現課前課后的自我充電,拓寬并挖掘課堂內容的廣度和深度。

(三)釘釘

在廣泛征集學生的建議后,筆者選用了釘釘APP作為線上直播平臺,先后運用了語音直播、視頻直播、連麥互動、群討論、直播回放等功能。學生的課后反饋對這一軟件認可度很高,尤其是連麥互動這一環節普遍比較受歡迎。值得一提的是直播回放功能,教師可以在回放中總結發現授課中出現的問題,比如講課的語速語調與音量是否合適,答疑討論有沒有講的不到位的地方,有沒有遺漏某些知識點等。學生則可以在課后隨時隨地的觀看課程回放,對其在課上沒有及時理解或遺漏的問題進行再次學習,溫故而知新。總體而言,釘釘APP的使用對提高教學質量有很大幫助。

二、教學實踐心得

在這樣一個類似閉關自修般的上課區間,教師和學生都不再受到周圍環境的影響,真正實現同步課堂,讓多地同上一節課的教學模式,并取得了意想不到的效果。現結合學生的課程感想與建議,對本次線上課程實踐的收獲進行總結。

(一)從焦慮到快樂

開課前,學生普遍表示出對網課的新奇與擔心,心中打了不少問號,比如:將以一種什么樣的方式上課?怎么畫?畫什么?用什么畫?難道網課就是無聊的看看視頻?我們在各自的家中面對電腦而不是面對老師與同學,這樣學習真的可以嗎?估計不會學到多少知識吧?等等。然而,第一次直播上課同學們便打消了顧慮,筆者通過云班課簽到、布置作業、釘釘直播連麥互動等盡可能還原現實課堂,引導同學們在課堂上分享自己的創作思路,連麥交流,與線下課程并無異樣,仿佛置身教室,形式和過程生動活潑。多數同學反饋對下一節線上課程充滿期待,因為課堂氛圍輕松,且很充實,并在此過程中感覺到自己的進步,這些都代表著學生的真實訴求。

(二)從被動到自覺

首先,打造積極主動的學習氛圍。學生獨自在家通過電子設備上課,沒有了教室上課時的緊張氛圍,也少了些交頭接耳,自覺性顯得更為關鍵。積極主動的學習態度,很大程度上決定了作品的質量。大家會關注云班課里其他同學的經驗值,刺激學生時刻想去趕超、去比拼,這種具象化的數據對比讓學習充滿了競爭的壓力和動力。

其次,促使學生學會思考和創作。有學生曾感慨說“以前的我很少進行獨自思考,而線上課程自我感覺特別好,自己在一個安靜的環境中,精力更加集中地放在課堂上”。

第三,彌補傳統課堂中的不足。學生可下載觀看講課視頻回放、電子教案、課件等內容,這也為學生自覺學習提供了便利。

(三)從說教到共情

傳統課堂中,由于教室大,學生多,教師不得不大聲講課,而大音量的課程教授容易造成強行灌輸的說教感,難以載入教師自身情感的融入和表達。而線上課程的上課地點則為教師的書房,私密且安靜。教師用話筒收集聲音,以自然輕松的聲音和狀態進行授課,與學生的交流互動會更加輕松自然,有助于拉近師生間的距離,提高交流互動的質量,有學生寫詩表達了對線上授課的肯定和情感:“情義不隨遠近,但留紙筆相依。教學不隨長短,但有溫情相惜。時且盡,學且伴,晴天苦難,暖意涌集”。作為教師,通過和學生們敞開心扉、暢通無阻的高效交流,對學生有了更全面的了解。特別是這些零零后的大膽、新奇和細致的創意作品令人驚艷、欣喜,不禁慨嘆后生可畏,這正是教學相長的意義所在。

(四)從互評到自評

課程中積極通過引導學生互評,同時又達到自評的效果。

教師對學生的作品評分的同時,還可以借助云班課平臺把部分評分權交給學生,學生在給其他同學評分的同時可以更深入地思考,潛意識中與自己的作品產生碰撞、分析優劣,在互評的同時達到自評的效果。而且學生可以隨時隨地仔細品讀其他同學的作品,線下授課是難以做到的。直播課上的連麥交流,不僅可以得到老師的指導,還可以了解其他同學的想法。有的學生說,“我們特別喜歡互相交流的感覺,每個人都有自己奇奇怪怪的想法,覺得特別好玩,也很有意思”,學生們很享受互評的課堂。這樣既結合老師直播時的點評,又了解其他同學的想法,便于學生更全面地思考不足從而改進。

(五)從愛己到愛人

通過貼近生活的主題創作,引導學生的內心從愛己轉向愛人。

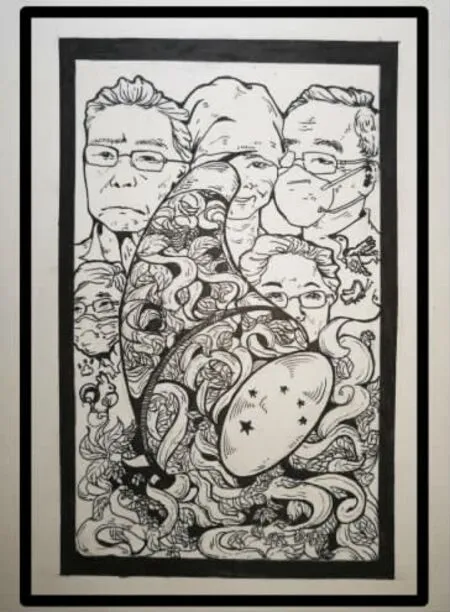

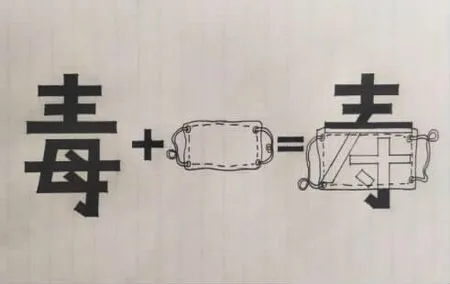

本次課程為期四周,每周安排不同類型的繪畫練習,并穿插主題創作,由易入難,循序漸進。分別進行了結構素描、建筑速寫以及主題創作,涌現出了不少突出的作品,這也是筆者萌生給這些認真、熱情、有才華的孩子們一個展示機會的想法的最直接原因。從下圖三位學生的作品可以看出繪畫形式的多樣性,并且內容打動人心,這對大一的學生來說實屬不易。(如圖2、圖3所示)通過帶有生活主題性的創作,學生把日常生活變成了教材,讓學生從這本特殊的教材中尋找素材與靈感,不僅激發了學生的創造力和想象力,還讓他們更加了解社會與人情,更加熱愛祖國,懂得愛與感恩,這是藝術來源于生活,表達情感的真實反映。這才是教育的根本,對這些青年學生來說難能可貴。

圖2 張秋閣作品

圖3 于號冉作品

在這樣一個特殊時期的新鮮的上課形式下,學生們的學習積極性、繪畫精細度以及思維開拓性等都有了意想不到的成長。線上繪畫課的潛力在傳統的線下教學模式下是難以發現和挖掘的。可以說,這次線上課程無論對于教師還是學生都收獲滿滿。

三、存在的問題和不足

首先,學習環境的未知引發的焦慮。有同學反映,上課前會有兩眼瞎的感覺,不知道其他同學是什么樣的,對自己的定位模糊,會感到焦慮。

其次,線上課程的紀律不能實時把控。不能兼顧到每一位學生的繪畫過程與狀態,不能面對面及時地督促學生,有時學生會有支差應付的情況。

另外,網絡信號不穩定給教學效果打了折扣。受限于網絡信號,對話交流有時候會有延時,也有因信號不好而斷線的情況,學生作品在視頻里看得不夠清晰。

待學生返校后,筆者將會對學生的作業及問題再進行一次面對面的評論與解答,同時也對學生們的作品進行一次近距離的直觀評判,并將這次“面試”作為課程考核的一部分。

四、小結

這次線上教學實踐只是筆者個人的體驗,相信有更多化身“網絡主播”的線上教師也收獲了更多豐富的經驗和體會。相信隨著“互聯網+教育”的發展,未來的線上教育會日趨完善,優勢會愈加明顯。我們可以暫時把這次全國范圍內的網課當作未來教育模式重構的一次試水。隨著互聯網技術的飛速發展,線上教育將成為除了線下教育之外的另一個重要的教育引擎,兩者的有效結合將是未來教育發展的趨勢和路徑。