背上的“空調”

文/江蘇省南京市赤壁路小學科學教師 宋薔

供圖/視覺中國

教師簡介

宋薔

南京市赤壁路小學科學教師,南京市鼓樓區“優秀青年教師”、江蘇省“優秀科技輔導員”,曾獲江蘇省小學科學實驗說課比賽一等獎。

冬天,是寒冷的代名詞,人們往往會選擇穿棉衣、開空調等方式來取暖。可是,自然界的小動物們又有著怎樣的過冬絕技?在部編版四年級科學下冊第三單元《昆蟲》中,龐大的昆蟲家族令人震撼。本期,我們跟隨南京市赤壁路小學宋薔老師一起來看看昆蟲的取暖妙招吧!

昆蟲家族種類繁多、形態各異,是地球上種類最多的生物物種之一。到21世紀初,人類已知的昆蟲有100余萬種,但仍有許多種類尚待發現。

盡管在很多電視節目中,昆蟲都有自己可愛的衣服,《木偶奇遇記》中的小蟋蟀吉米尼穿著西裝、戴著禮帽,非常紳士,但幾億年來,昆蟲“光著身子”就成功地滲透到地球的每一個角落。然而,地球上各地的環境千差萬別,季節的變化也會導致溫度產生巨大差異。嚴寒來臨,昆蟲雖然無法裹上厚厚的毛毯,但不必擔心,它們可有自己獨特的控溫神器!

恒溫與變溫

我們人類是恒溫動物,正常的體溫在36~37℃,溫度過高、過低都會產生不適。冬天來臨時,恒溫系統使得人類能夠控制并形成幾種機制來保持熱量,并在必要時將熱量排出體外。例如,起雞皮疙瘩、打冷戰都是我們身體試圖保持最佳溫度的方式。其他哺乳動物也有相應的策略,例如長著厚密的皮毛和喘氣。當然,聰明的人類還有更多方法抵御寒冷,如穿厚衣服、蓋棉被、增加運動,以及開空調等取暖設備。

與恒溫動物不同,變溫動物通常被稱為冷血動物,其中包括爬行動物和兩棲動物,它們的體溫隨著周圍溫度而波動,這就是為什么蛇和短吻鱷是日光浴的“鐘愛粉”。同學們猜猜看,在這兩大分類中,昆蟲屬于哪一類呢?

傳統上認為昆蟲是變溫動物,的確如此,但并不完全這樣,有些昆蟲比其他昆蟲更易受外界溫度的影響。昆蟲的奇妙之處在于它們在形態、行為和適應性有著驚人的多樣性。因此,昆蟲并不完全屬于溫血動物或者冷血動物的范疇,這是有道理的。事實上,昆蟲分為恒溫動物和變溫動物兩類。變溫動物是指體溫可以依據周圍環境溫度進行調節的昆蟲。恒溫動物有能力調節身體內部溫度,尤其是身體某些部位。對身體某些部位的選擇性加熱或者冷卻,稱為(區域)異質性,像黃蜂、蜜蜂、飛蛾、蝴蝶和甲蟲,它們都是恒溫動物。

溫度感知器

動物能對環境的冷熱有感知,是因為具有感受溫度變化的身體結構。人類的皮膚表面分布著大量的感受細胞,能夠分別感受到冷、熱的不同刺激。據科學家計算,人體分布的冷點有25萬~30萬個,熱點有3萬個,每平方厘米的皮膚就有8~9個冷點、1~7個熱點。但是,四肢比起軀干來說,冷點的數量相對更多,所以我們的四肢對冷熱的反應更加強烈。

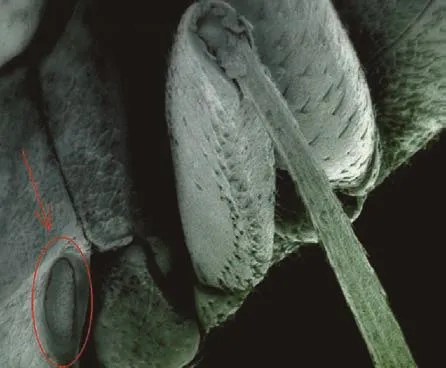

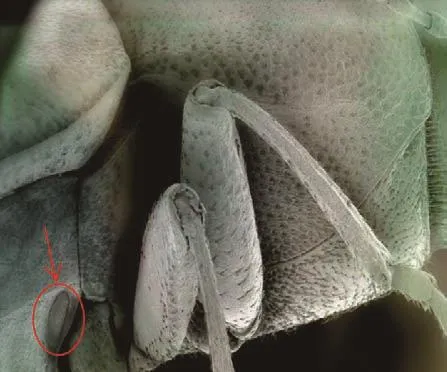

昆蟲都有探測環境熱能變化的能力,一般情況下,它們通過觸角上的一組感受器來完成這一過程,這些感受器被稱為“瞬時感受器電位通道”(TRP通道)。這些感受器對周圍溫度變化非常敏感,并將信息傳遞給昆蟲的神經系統,神經系統指揮昆蟲進行必要的身體改變。有的感受器還能感知紅外輻射,與昆蟲的捕食、繁殖及生存密切相關。一種吉丁蟲能用位于中足靠近胸部兩側的兩個紅外“頰窩”探測到遠處發生的森林火災。

喜歡火的松木黑吉丁蟲

黑吉丁蟲的紅外感應器

黑吉丁蟲的熱頰感應

翅膀“空調”

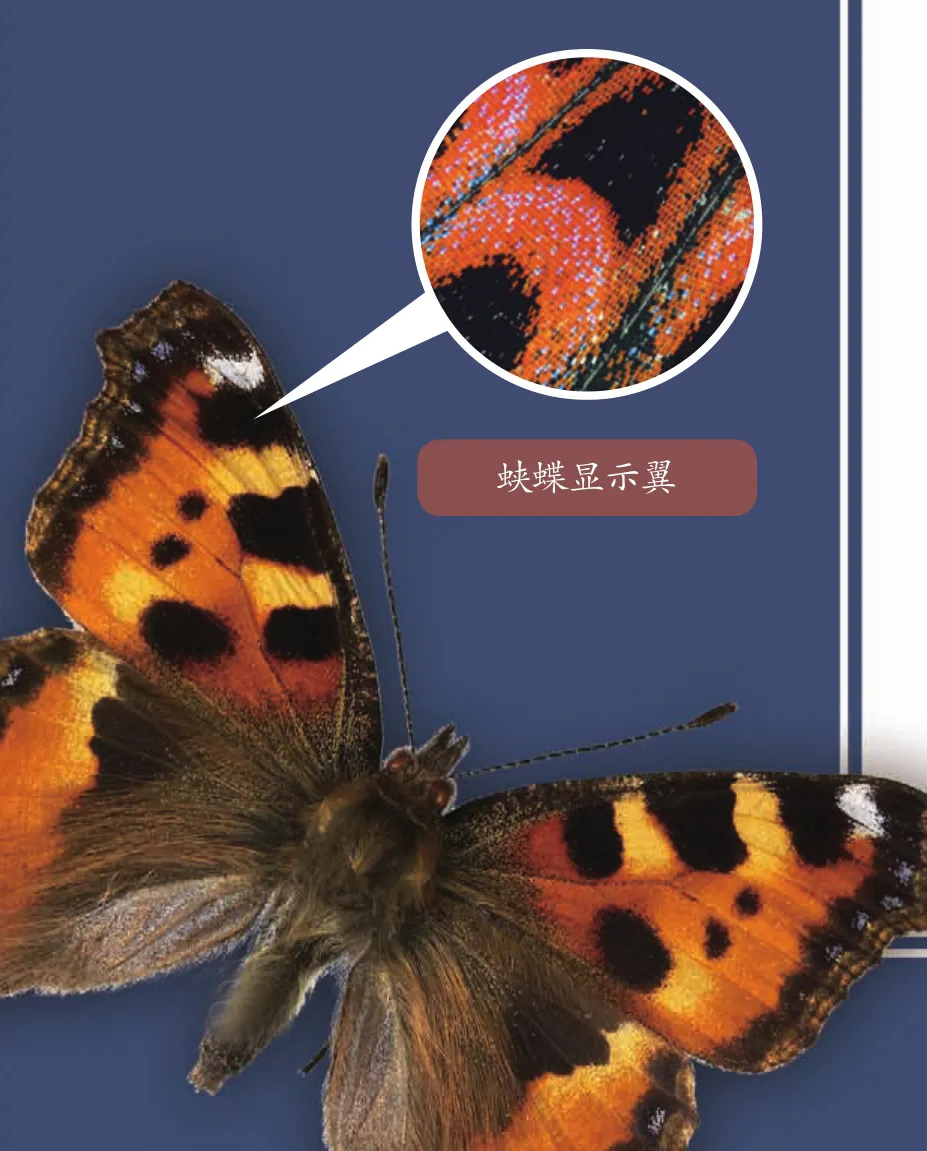

陽光下,美麗的蝴蝶忽而張開翅膀,忽而合上翅膀,同學們知道它們是在干什么嗎?大家肯定會說在飛行呀!正確,但是只答對了一半,翅膀可是它們調節體溫的神器!

有些蝴蝶的體溫必須保持在30~40℃,以維持飛行和捕食活動,一般通過翅膀調節獲得需要的體溫。過熱時,會造成翅膀和胸部的細胞損傷。暴露在陽光中的部分和獲得熱量的多少,可以通過控制翅膀的位置來調節。當翅膀完全張開,呈水平狀時,獲得的熱量最多;而翅膀完全閉合,呈平行狀態時,獲得的熱量最小。比如,蕁麻蛺蝶需要的體溫是36℃,只要體溫稍微低于這個溫度,蕁麻蛺蝶就馬上張開翅膀正對太陽,努力補充體溫的損耗;如果體溫過高,它們又會合上翅膀,側對太陽。同學們,這是不是與航天器的太陽能電池帆板很相似呢?

實際上,除了蝴蝶,其他一些昆蟲也會利用翅膀調節體溫。比如蜜蜂,它們會讓蜂巢內嚴格保持著一定的溫度,以便孵化幼蟲。如果蜂巢內溫度過高,它們會用翅膀給整個蜂巢通風;如果溫度下降,蜜蜂就成群地緊緊聚集在蜂巢周圍,以便減小散熱面積,或者猛烈地抖動身子,使自己的體溫升高,以此為蜂巢升溫。

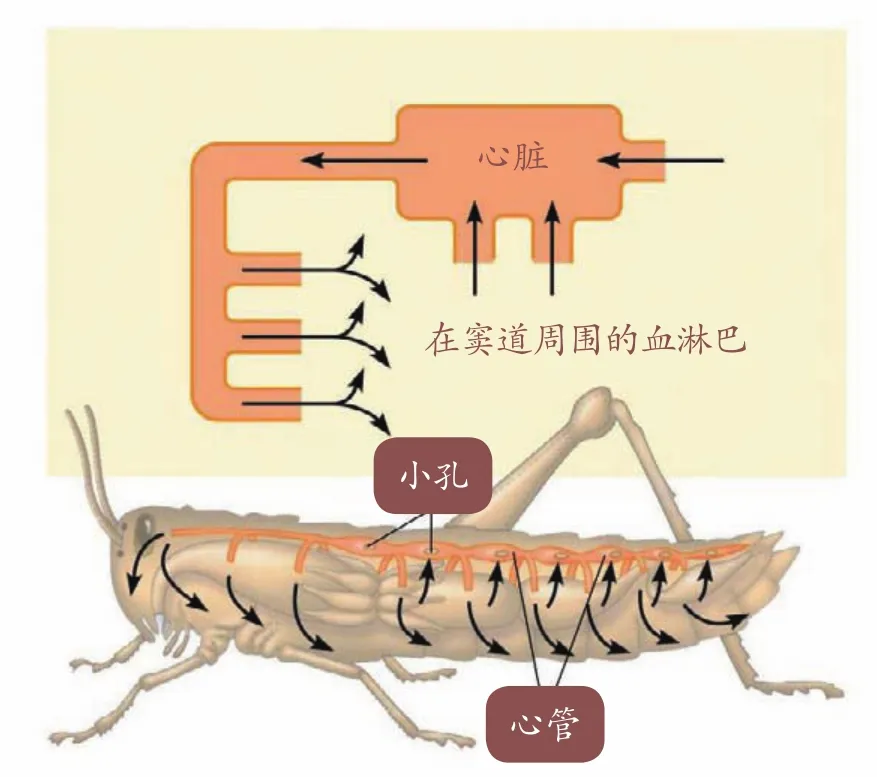

同學們想象一下,如果自己是一只昆蟲,在高速飛行時揮動手臂,這無疑是一項非常艱苦的工作。但在飛行時,翅膀的肌肉中會產生大量的熱能和能量。通過飛行,增加了血淋巴循環。血淋巴是昆蟲體內的一種液體,類似于人體的血液。在昆蟲飛行時,熱量會順著血淋巴的流動散發至昆蟲全身各處。來自昆蟲胸部的熱量,也就是翅膀所在的位置,被傳遞至腹部,腹部的熱量通過蒸發將逐漸流失。這樣,昆蟲冷的時候可以“儲存”熱量,幫助它們克服寒冷;熱的時候也能完美地將熱量分散。

在寒冷的冬天,昆蟲會消耗多余的熱量。低溫并不適合飛行,因為在低溫條件下,飛行所需的新陳代謝反應不夠快。為了克服這一點,昆蟲還會進行一些“熱身運動”,用力地前后拍打翅膀,該行為類似于顫抖。這時,翅膀產生的熱量就不會經過血淋巴分散出去,這樣它們就可以先進行對自己身子的取暖工作。如果在冬天要飛行,它們也會先進行上述操作,用力拍打翅膀暖起身子,這就有點像老式手搖拖拉機要啟動時,都得用力地先搖上一會兒,讓發動機轉起來,進入工作循環預熱,而后啟動。

電腦散熱片

衛星太陽能帆板

“昆蟲”芯片

千奇百怪的昆蟲世界奧妙無窮,無論是昆蟲身體的精巧結構還是習性,都給予人類很多啟示。科學家發現,蝴蝶翅膀上的鱗片還會隨著太陽光的照射方向變化而自動變換角度,從而控制從陽光中獲得的熱量,以便調節身體的體溫。氣溫低時,鱗片平鋪,使陽光垂直射入;氣溫升高時,鱗片自動張開,通過減小照射角度,吸收較少的熱量。

受此啟發,科學家將人造衛星的控溫系統制成了百葉窗式,在每扇窗的轉動位置安裝有對溫度敏感的金屬灶,隨溫度變化可調節窗的開合,從而保持了人造衛星內部溫度的恒定,解決了人造衛星在太空中由于位置的不斷變化而引起的溫差高達20~30℃的驟然變化這一難題。科學家還將利用蝴蝶翅膀的散熱原理,解決當今迅速發展的容量越來越大、厚度越來越薄的電腦芯片散熱問題,從而研制出能在長時間運行狀態下保持恒溫的電腦芯片。