燃料電池系統氫循環方案綜述

郭偉靜

摘 要:燃料電池氫循環主要作用是維持電堆內氫氣循環量,保持堆內的水平衡。好的氫循環設計方案對提高燃料電池壽命、可靠性、以及整車的經濟和動力性都有著至關重要的作用。文章從成本、效率、技術成熟度、資源可行性等角度分析了不同氫循環方案的優缺點,同時指出未來氫循環研發的熱點和方向。

關鍵詞:燃料電池 氫循環 氫氣循環泵 引射器

Overview of Hydrogen Cycle Schemes for Fuel Cell Systems

Guo Weijing

Abstract:The main function of the fuel cell hydrogen cycle is to maintain the hydrogen circulation in the stack and maintain the water balance in the stack. A good hydrogen cycle design scheme plays a vital role in improving the life and reliability of fuel cells, as well as the economy and power of the vehicle. The article analyzes the advantages and disadvantages of different hydrogen cycle solutions from the perspectives of cost, efficiency, technological maturity, and resource feasibility, and points out the hot spots and directions for future hydrogen cycle research and development.

Key words:fuel cell, hydrogen circulation, hydrogen circulation pump, ejector

1 引言

近年來,傳統的化學能源造成的環境污染問題日益嚴重,尋找替代能源的呼聲也日益強烈。燃料電池作為一項非常有前景的能源技術,具有效率高、排放低等優點。燃料電池中的質子交換膜燃料電池除了前文提到的優點外,還具有啟動快、常溫常壓工作條件下運行、功率密度高、電解質為固體膜、易密封的特點,因此具有更大的優越性和市場潛力。

燃料電池是一種化學能轉化為電能的能量轉換裝置。質子交換膜燃料電池是以氫氣為燃料,以氧氣為氧化劑通過電化學反應產生能量和水。采用以氫為燃料的燃料電池,可以等溫的按照化學式將化學能直接轉化為電能,從而可以作為汽車動力替代傳統發動機為汽車提供驅動力。燃料電池系統主要包括空氣子系統、氫氣子系統、冷卻子系統。空氣子系統主要為燃料電池提供充足的氧氣,并達到燃料電池所需要的溫度、壓力和濕度。冷卻子系統主要的作用是將電堆多余的熱量帶出,保證電堆在適宜的溫度下穩定運行。氫氣子系統主要通過減壓器或者電子噴射裝置,為燃料電池提供充足的氫氣,同時要達到燃料電池所需要的壓力,通過氫氣循環裝置保證電堆內氫氣的過量系數,使得反應更充分,同時將電堆內的水帶出,使得燃料電池系統能穩態的運行。所以一個好的氫循環的設計方案,對于燃料電池系統的穩定運行有至關重要的作用,并且對提高燃料電池發動機壽命、可靠性乃至電堆內部水管理等都有著至關重要的影響。

目前市場上典型的氫循環方案通常采用氫氣循環泵、雙引射器、單引射器、氫氣循環泵和引射器集成、引射器加旁通幾種不同的形式。本文通過對比各大系統廠商氫氣循環設計方案,分析不同方案的優缺點,同時指出未來氫氣循環方案研發的熱點與方向。

2 循環泵方案

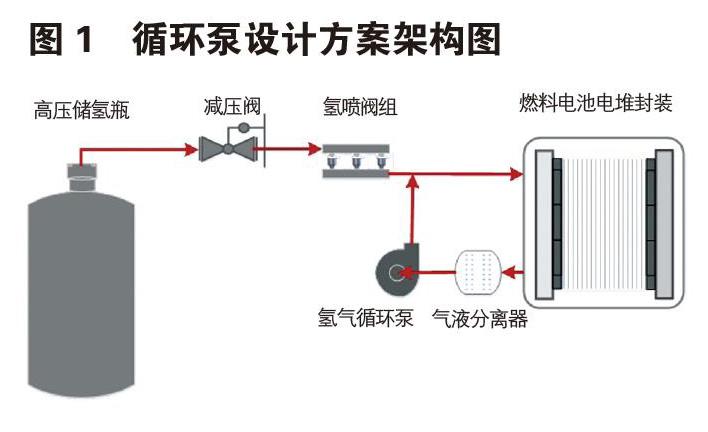

目前市場上應用最多的技術方案就是單獨使用氫氣循環泵作為設計方案,詳細架構圖如圖1:

該方案的主要優點是可通過氫泵轉速實時控制循環量,在任何工況條件下,均能滿足系統所需要的回流量,并且實時可調控。但是在實際應用過程中,越來越多的問題被暴露。其中目前最棘手的問題是氫氣循環泵在低溫下結冰,導致系統無法啟動,此問題直接導致系統無法運行。另外噪音的問題也嚴重影響了客戶的使用感受。此外目前的氫泵研發成本高,價格昂貴,也是影響其市場發展的最重要的原因。另外氫泵的重量大導致系統的功率密度降低,EMC干擾的問題直接影響了其在整車的應用,這些都是影響其廣泛應用的關鍵因素。

3 單引射器方案

氫氣循環泵的使用雖然可以有效的改善氫循環,但是需要額外的消耗功耗,并且也存在成本高、體積大、故障率高等問題。相比而言,引射器無移動部件,具有結構簡單、運行可靠、成本低等優點,而且能避免產生寄生功率。

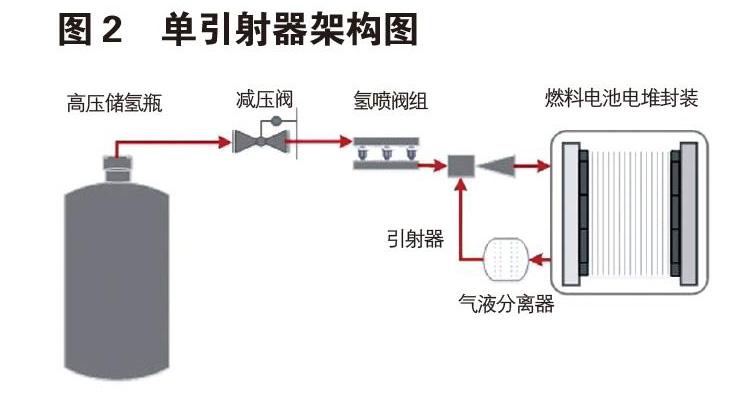

隨著引射器技術的不斷發展和研究,目前市場上也有部分廠商采用單引射器的方案,實現了系統的結構和體積進一步優化。引射器主要是基于文丘里管的原理,并以索科洛夫的引射器設計方法位基礎,使用Matlab和Fluent仿真軟件,進行大量的仿真和計算來設計出一款最優的尺寸。詳細架構圖如下。但是目前引射器在系統的應用情況還不太成熟,在低負載工況和高負載工況很難同時兼顧,按低負載工況設計引射器基本尺寸,可能會導致在高負載工況下引射器工作流壓力過高,在混合室內產生激波;按照高負載工況設計引射器的基本尺寸,可能會導致在低負載工況下引射器的升壓不滿足系統需求,引射效果差,故其在使用范圍存在很大的局限性。單引射器受工況的影響很大,在系統啟停、變載情況下工作穩定性很難保障。所以如何能使得引射器能覆蓋全工況點成為了研究的重要方向。以下是單引射器的架構圖:

引射器的基本原理:引射器是一種機械結構的增壓裝置,其組成及工作原理如下圖。在引射器工作時,根據進入引射器內流體壓力的高低,流體可分為高壓工作流體與低壓引射流體。工作流體從噴嘴高速流出后進入等壓混合室,噴嘴出口處出現低壓區,低壓區與引射流體間巨大的壓差將引射流體卷吸入引射器內。工作流體和引射流體在等壓混合室和等容混合室內完成均勻混合及能量交換,而后從擴壓段排出。

4 雙引射器方案

由于單引射器存在無法覆蓋所有工況點的弊端,各個系統供應商紛紛開始尋求其它的解決方案。2010年,美國一家技術公司提出雙引射器的方案。此方案利用高低壓兩個引射器來實現氫氣循環功能,在高、低工況下進行喉口的切換,通過切換喉口,改變截留面積,改變噴射流量,從而影響噴射流速,影響循環量的變化,來滿足電堆不同功率下的循環量需求。隨后基于對系統集成度和體積的考慮,又提出可變噴嘴式引射器,但是此方案又存在結構復、故障率高、控制難度高等問題。

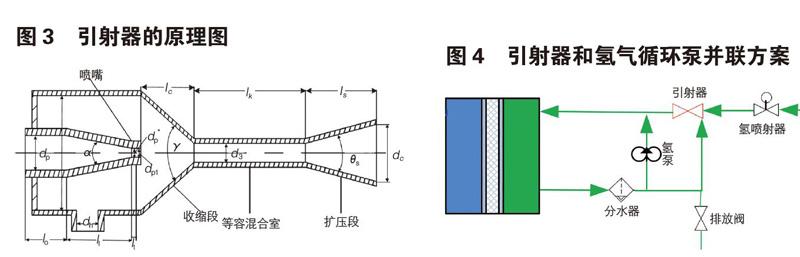

5 引射器和氫泵并聯方案

針對以上研發難點和應用問題,又提出了引射器和氫泵并聯的方案,詳細架構圖見下圖。當引射器工作在低工況點時,通過打開氫氣循環泵來提高循環量。當在高工況點時,如果引射器能力足夠,關閉循環泵。這種方案主要是通過氫泵補償引射器能力不足的區域,彌補單引射器工作范圍窄的缺陷,同時氫泵主要在低功率點工作,不存在能耗高的問題,且氫泵能夠主動控制,可根據實際的需求實時補充不同工況點的循環量,使得循環比可控可調整。但此方案對氫氣循環泵和引射器的匹配和控制提出了新的要求和挑戰,同時又帶來了集成難度高、體積大、重量大、EMC等問題。

6 引射器加旁通噴射器方案

以上方案雖然滿足了使用的要求,但是其是在犧牲了系統體積和重量的基礎上進行的,所以如何能使得引射器覆蓋全部的工作點,并實現實時可調控,成為了之后研發的重點方向。隨后,本田提出引射器加旁通方案,并在Clarity燃料電池汽車中進行了實際的應用,此方案與2009款燃料電池汽車中采用的由引射器-減壓器-調節閥組成的氫氣供給系統結構性比,體積降低了40%。并且可根據工況的變化,實時調節循環量。

工作原理:通過減壓器控制氫噴入口的壓力,一次流氫噴控制引射器入口的壓力,該壓力直接影響了一次流流量的大小,流量的變化直接影響流體從噴嘴噴出時的流速,從而影響引射器的引流能力。但是由于在同一個工況點,電堆的消耗量是一樣的,當通過調節引射器入口壓力調整回流量時,進入電堆的氣量又發生了變化,所以要通過二次氫噴補償進入電堆的氣量,保證電堆內的壓力維持在需求范圍內,維持系統的正常運行。該方案使得引射器在系統的應用更加的靈活,使得回流量實時可控可調整,打破了引射器定工況定壓力點工作的特性,這使得引射器在系統的應用邁出了重大的一步。

7 優缺點歸整

根據以上幾種氫循環方案,歸納總結了各自的優缺點(表1):

8 結論和啟發

以上幾種技術方案從成本、效率、技術成熟度、資源可行性等不同的角度進行了分析,綜合考量的結果,引射器將成為未來發展的熱點,越來越多的整車廠將設計研發的重點放在了全功率范圍工作的引射器上,并且在應用層面逐步優化控制策略,從而提高系統應用的合理性和壽命。

參考文獻:

[1]燃料電池發動機氫氣循環設計方案綜述[J].汽車文摘,2019(4):12-14.

[2] Fuel cell system,US9373855B2[P].2016-06-21.

[3]Y.Yang,X.Zhang,L.Guo,et al.Mechanisms of voltage spikes and mitigation strategies for proton exchange mem-brane fuel cells with dead-ended anode under pressure swing operation [J].International Journal Hydrogen Energy,2017,42(47).28578-28587.

[4]Honda Giken Kogyo Kabushiki KaishaUS.Fuel circuit of the fuel cell system? :US7037609B2[P].2006-05-02.