米芾的“晉人格”

曹夢(mèng)真

(北京師范大學(xué)藝術(shù)與傳媒學(xué)院,北京 100000)

“晉人格”一說(shuō)出自米芾的書(shū)論,其《論草書(shū)》中云:“草書(shū)若不入晉人格轍,徒成下品。張顛俗子,變亂古法,驚諸凡夫,自有識(shí)者。懷素少加平淡,稍到天成,而時(shí)代壓之,不能高古。高閑而下,但可懸之酒肆,?光尤可憎惡也。”“晉人格”一說(shuō)便是從這段話中得來(lái)的。

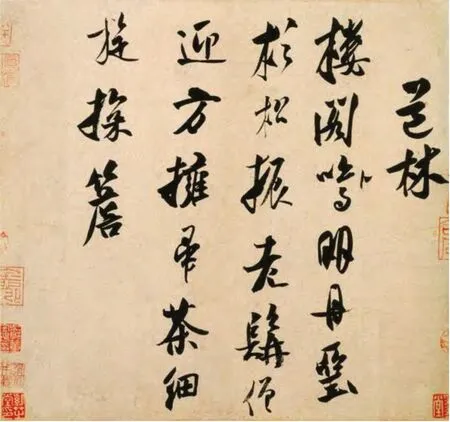

《道林詩(shī)帖》(圖1)米芾,紙本,行書(shū),縱30.1厘米,橫42.8厘米,北京故宮博物院藏

雖然米芾在《論草書(shū)》中提到學(xué)書(shū)崇尚晉人,但其實(shí)米芾在唐人身上用工匪淺。米芾晚年所書(shū)《自敘》中講到自己學(xué)書(shū)經(jīng)歷:“余初學(xué),先學(xué)題壁,顏七八歲也。字至大一幅,寫(xiě)簡(jiǎn)不成,見(jiàn)柳而慕其緊結(jié),乃學(xué)柳《金剛經(jīng)》。久之,知其出于歐,乃學(xué)歐。久之,如印版排算,乃慕褚而學(xué)最久,又摩段季轉(zhuǎn)折肥美,八面皆全。”在米芾早期書(shū)法作品中,也不難看出他學(xué)習(xí)唐人的跡象,如:《三吳帖》《砂布詩(shī)帖》《道林帖》(圖1)、《法華臺(tái)帖》等。《道林帖》(圖1)書(shū)于元豐四年(1081年),為米芾早期代表作,此帖結(jié)字緊俏,用筆剛勁,有歐體中宮收緊遺韻。

米芾學(xué)術(shù)觀念由“尊唐”到“崇晉”,是在元豐五年(1082年),與蘇東坡見(jiàn)面之后發(fā)生的轉(zhuǎn)變。當(dāng)時(shí)蘇軾仕途不順,被貶黃州,愈加向往魏晉那種瀟灑出塵、消散淡雅的精神。蘇軾初見(jiàn)米芾,對(duì)他的書(shū)作給予很高的評(píng)價(jià):“風(fēng)墻陣馬,沉著痛快,當(dāng)于鐘王并行”,并勸米芾改學(xué)晉人。北宋藏書(shū)家溫革在《跋米帖》中寫(xiě)道:“米元章元豐中謁東坡于黃岡,承其余論,始專(zhuān)學(xué)晉人,其書(shū)大進(jìn)。”正是因?yàn)樘K軾的規(guī)勸引導(dǎo),才使得米芾豁然開(kāi)朗,不再拘束于唐人的法度,轉(zhuǎn)而向魏晉書(shū)家學(xué)習(xí)。后面才有了前文提到的“晉人格”一詞的出現(xiàn)。

米芾所提到的“晉人格”到底為什么,我們應(yīng)該先了解魏晉時(shí)期的時(shí)代背景。

魏晉是一個(gè)動(dòng)蕩不安的年代,也是一個(gè)思想極度活躍跳動(dòng)的時(shí)代,道家思想提倡逍遙游,擺脫外物的羈絆,這也成為眾多士人的追求。在此時(shí)代下,士人大多特立獨(dú)行,不拘法禮。也正是這個(gè)時(shí)代,出現(xiàn)了許多影響后世的文人書(shū)法模范,包含令眾人摩仰的“書(shū)圣”王羲之。王羲之崇尚道家思想,在他的書(shū)學(xué)思想中常體現(xiàn)出道教的理念。王羲之打破魏晉法度,不縛于鐘、張書(shū)法審美體系之內(nèi),開(kāi)創(chuàng)妍美“今體”書(shū)法。

因此,“晉人格”應(yīng)該為一種魏晉風(fēng)度,也就是不拘法禮、特立獨(dú)行的文人精神。米芾的“晉人格”也大致在兩個(gè)方面有所表現(xiàn):行為準(zhǔn)則和文賦書(shū)法。

《何氏語(yǔ)林》載:“元祐間,米元章居京師。被服怪異,戴高檐帽,不欲置從者之手,恐為所涴。既坐轎,為頂蓋所礙,遂撤去,露帽而坐。”《拊掌錄》又載:“米芾好怪,常戴俗帽,衣深衣,而躡朝靴紺緣。朋從目為卦影。”米芾衣冠奇特且行為怪誕,他的穿著使所至之處,士人目光所及,除了目光還有流言,可他并不在意,似將自己置于世外,世間一切與他不及。

《宋史·列傳.文苑六》提到米芾:“而好潔成癖,至不與人同巾器。所為譎異,時(shí)有可傳笑者。無(wú)為州治有巨石,狀奇丑,芾見(jiàn)大喜曰:此足以當(dāng)吾拜。具衣冠拜之,呼之為兄。又不能與世俯仰,故從仕數(shù)困。”《詞林記事》載:“米元章有潔疾,盥手以銀為斗,置長(zhǎng)柄,俾奴仆執(zhí)以瀉水于手,呼為水斗。已而兩手相拍而干,不用巾拭。有客造元章者,去必濯其坐榻。巾帽亦時(shí)時(shí)洗滌。又朝靴偶為他人所持,必甚惡之;因?qū)蚁矗鞊p不可穿。”《耆舊續(xù)聞》載:“世傳米芾有潔癖,方擇婿,會(huì)建康段拂,字去塵,芾曰:既拂矣,又去塵,真吾婿也。以女妻之。”

米芾潔癖程度已經(jīng)到達(dá)變態(tài)之度,到這一地步,大概就是不想沾染世間塵灰,保持潔凈獨(dú)立,堅(jiān)持本真;見(jiàn)丑石而拜兄,或因該石如他,與世俗相背,不與“凡夫”同心。

米芾除了行為準(zhǔn)則與魏晉士人有相同的態(tài)度,他對(duì)于魏晉的書(shū)法更是到了心追手摹的境地,《寶真齋法書(shū)贊.米元章臨右軍四》中有記載:“先臣芾所藏晉唐真跡,無(wú)日不展于幾上,手不釋筆臨學(xué)之。夜必收于小篋,置枕邊乃睡。”除此之外,米芾還常高仿晉人書(shū)作,使世人難辨真?zhèn)巍_@些表現(xiàn)無(wú)不體現(xiàn)著他對(duì)“晉人格”的追求。

米芾通過(guò)對(duì)晉人書(shū)法的學(xué)習(xí),汲眾家之長(zhǎng),逐漸形成了自己豪放雄強(qiáng)、驕橫恣肆的書(shū)風(fēng)。范成大云:“米書(shū)初自沈傳師來(lái),后入大令之室……米行草政用大令筆意,稍跌宕遂自成一家。”顧起元云:“風(fēng)華類(lèi)得大令之神。”

《海岳名言》載:“海岳以書(shū)學(xué)博士召對(duì),上問(wèn)本朝以書(shū)名世者凡數(shù)人,海岳各以其人對(duì),曰:‘蔡京不得筆,蔡卞得筆而乏逸韻,蔡襄勒字,沈遼排字,黃庭堅(jiān)描字,蘇軾畫(huà)字。’上復(fù)問(wèn):‘卿書(shū)如何?’對(duì)曰:‘臣書(shū)刷字。’”一個(gè)“刷”字,足以概括米芾作品中的豪放肆意。

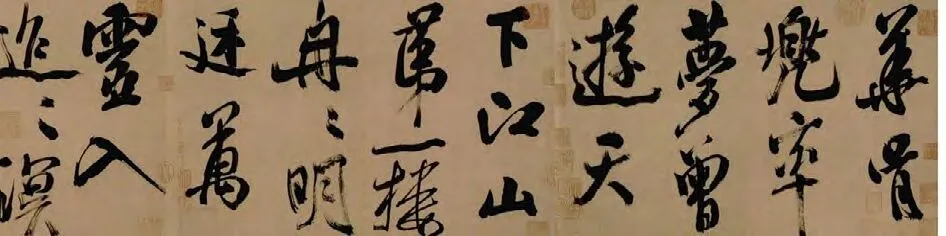

《多景樓詩(shī)冊(cè)》(局部)(圖2),米芾,紙本,由11開(kāi)冊(cè)頁(yè)組成,每頁(yè)紙本縱31.2厘米、橫53.1厘米,上海博物館藏

以米芾晚年大字行書(shū)作品《多景樓詩(shī)冊(cè)》(圖2)為例,來(lái)一窺米芾晚年書(shū)風(fēng)。該作用筆中鋒與側(cè)鋒、提按與使轉(zhuǎn)、節(jié)奏的快與慢、墨色的濃淡與干濕的相互融合上,且又殺鋒入紙,肆意揮運(yùn),不愧“風(fēng)檣陣馬”。因此,黃庭堅(jiān)論米芾書(shū)“快劍斫陣,如強(qiáng)弩之射千里所當(dāng)無(wú)不穿徹”,后人亦稱(chēng)其“八面出鋒”。

米字除了用筆,在結(jié)體上也打破常規(guī)法度,出奇制勝。《多景樓詩(shī)冊(cè)》(圖2)中,可看出結(jié)字大多欹側(cè)多姿,穿插奇險(xiǎn)字勢(shì)傾側(cè),給人以“險(xiǎn)”“奇”視覺(jué)沖擊。對(duì)比米芾早期和晚年小字作品《三吳帖》(圖3)、《德忱帖》(圖4)可以更明顯看出他對(duì)于字形掌控上的轉(zhuǎn)變。

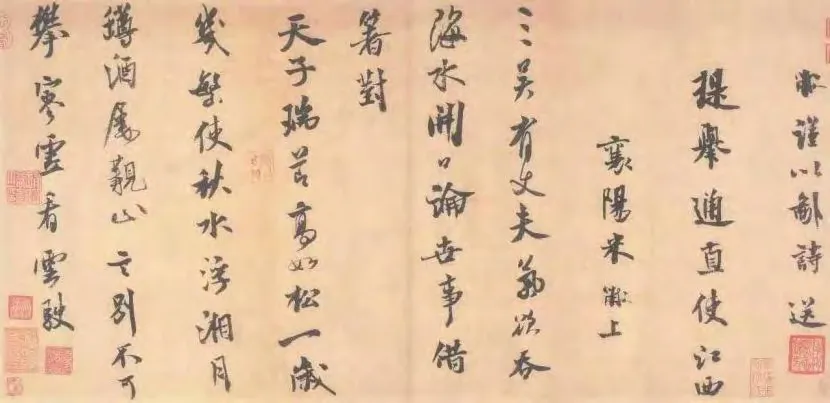

《三吳帖》(圖3),米芾,行書(shū),紙本,縱63厘米,橫30.6厘米,臺(tái)北故宮博物院藏

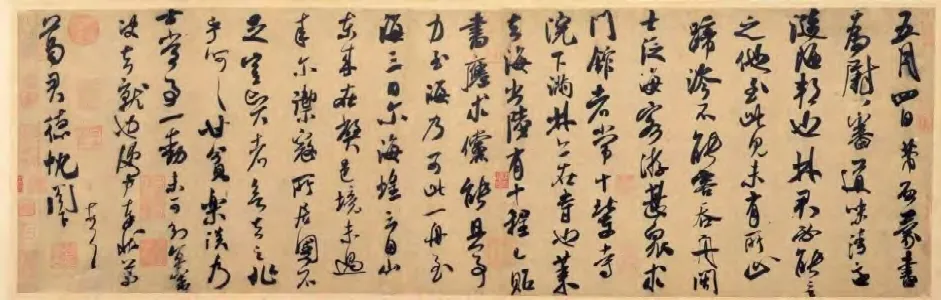

《德忱帖》(圖4),米芾,行書(shū),紙本,縱25.4厘米,橫78.6厘米,臺(tái)北故宮博物院藏

《三吳帖》(圖3)中,通篇字勢(shì)相同,結(jié)體規(guī)范,有唐人風(fēng)范。而在晚年《德忱帖》(圖4)中,米芾完全跳出唐人規(guī)范結(jié)體法度,肆意中又有著嚴(yán)謹(jǐn),對(duì)于筆畫(huà)、部首之間的錯(cuò)位,左右欹側(cè),上下字之間、行與行之間字形開(kāi)合錯(cuò)落,因勢(shì)賦形,確有如魏晉風(fēng)度那般不拘法禮、特立獨(dú)行之意。李之儀云:“元章作字,信所謂曲直白黑,而好惡輒為之易位。”

梁巘在《評(píng)書(shū)帖》中所說(shuō)的一段書(shū)論:晉人尚“韻”, 唐人尚“法”, 宋人尚“意”, 元、明尚“態(tài)”。米芾所追求的“晉人格”或?yàn)椤耙狻钡囊环N表現(xiàn)形式,由米芾的“晉人格”出發(fā)或可深入探求宋代文人對(duì)“意”的追尋。

- 大眾文藝的其它文章

- 淺析西方藝術(shù)觀念及形式嬗變與科技發(fā)展的關(guān)系

——以繪畫(huà)及數(shù)字藝術(shù)為中心的考察 - 三線文化融入公共文化服務(wù)的方式與困境*

——以攀枝花地區(qū)為例 - 20世紀(jì)50年代以來(lái)美國(guó)女性職場(chǎng)困境演變*

——以《后翼?xiàng)壉泛汀睹琅襄e(cuò)身》為例 - 高校海外分校視角下中國(guó)文化在俄羅斯傳播路徑研究 *

- 試論藝術(shù)創(chuàng)造下成年人生活困境的出口:玩興社會(huì)的構(gòu)建

- 音樂(lè)藝術(shù)活動(dòng)對(duì)高校學(xué)生的德育教育功能探究 *