侵蝕溝發展現狀及治理措施分析

王 唯

(渤海鎮人民政府公共服務中心,黑龍江 牡丹江 157000)

1 侵蝕溝發展現狀

東北黑土區主要分在我國東北部,黑土具有較高的肥力,有利于植物生長發育。由于氣候條件、地理環境以及人為活動等因素,使得東北黑土區的水土流失狀況愈發嚴重[1]。隨著經濟的不斷發展,人們對于土地利用方式的不合理,耕地面積逐漸減少,糧食作物產量逐年下降,東北黑土區作為“谷物倉庫”,長期受到水蝕、風蝕等侵蝕問題,持續的水土流失已嚴重影響到農業和經濟的可持續發展。

在第一次全國水利普查水土保持調查中,黑龍江省侵蝕溝數占黑土區的39.08%。由此可見,侵蝕溝是我省水土流失的主要因素,由于長期對土地的亂開發,破壞了土壤結構,使水土流失面積不斷增加,導致我省黑土資源嚴重退化,對地方生態環境、農業生產以及經濟發展都帶來了不利的影響[2]。每遇暴雨,大量雨水裹著泥沙沿侵蝕溝沖下,嚴重危害下游村民的安全,同時侵蝕溝的不斷擴張導致耕地數量減少,肥力流失,使得作物產量連年減產,農民收入降低。隨著國家政策的出臺,政府開始重視生態保護問題,將水土流失情況納入到重點工作內容中。

截止2016年,國家已撥付資金十七億元,水土流失面積得以治理,但治理區域多為坡面上,并沒有限制侵蝕溝的發展,相反侵蝕溝愈加增多,對東北黑土地造成極大傷害[3]。因此,在立足國家政策方針下,必須要加快侵蝕溝治理的步伐,為我國糧食發展打下堅實的基礎。

2 侵蝕溝分類

根據目前侵蝕溝特點及發展趨勢,將侵蝕溝分為穩定溝和發展溝2大類。發展溝按照其溝寬、溝長分為小型發展溝、中型發展溝、大型發展溝及特大型發展溝。

3 侵蝕溝治理措施

侵蝕溝治理措施在布置時遵循上下兼治,溝坡同治;蓄攔截排,科學配置的原則,根據各侵蝕溝類型和發展階段,先上后下,先坡后溝,布設相應治理措施[4]。

侵蝕溝治理措施主要分為工程措施、植物措施、和復墾措施三種形式為主。工程措施主要用于植物措施難以短期發揮效益從而抑制侵蝕溝發育或立地條件較差等,利用混凝土、石籠等抗沖行較強的材料,對溝頭、溝體等關鍵部位布設工程措施,達到穩定侵蝕溝的作用。植物措施主要應對于溝體穩定或立地條件較好,利用植物自身固土保墑能力,對于溝上方來水及來沙起到緩沖攔截等作用,從而控制侵蝕溝發展[5]。復墾措施則是通過秸稈、矸石等材料對修整過的溝道進行填埋,表層覆土,保護坡面的完整性。

工程措施中最主要的便是利用谷坊將侵蝕基準面抬高,穩定溝體,遏制侵蝕溝繼續發展。谷坊按照材料特點不同,可以分為土谷坊、石谷坊、漿砌石谷坊、混凝土谷坊,編織袋谷坊、竹籠裝石谷坊等。此外工程措施還包括以下3種方法:①溝頭防護:包括蓄水式、泄水式和排水式溝頭防護。②水簸箕:利用修筑土埂攔蓄泥土,減緩徑流沖刷表土的方法。③削坡整形:采用削坡的方式,修建臺階狀坡面,后期可在坡面種植防護林,攔截地面徑流。

植物措施中最常見的便是連續柳樁,由溝頭布置至溝尾或采用跌水形式布置,以達到減少地表徑流的效果。灌木封溝則是選用低矮灌木,穩固侵蝕溝,恢復生態,增加林草覆蓋率。喬木封溝是通過栽植高大喬木,輔助灌木等,依據侵蝕溝立地條件,合理栽植喬灌木,快速封育地面。

復墾措施則是通過將秸稈、矸石等填埋到溝內,表層覆土,簡易環保,同時避免了秸稈焚燒對空氣的污染,秸稈以有機物形式存在于土壤中,增加了耕地有機物含量,為作物提供充足的營養,但每隔3-5年,需進行深耕,避免發生蟲害。復墾措施可以恢復耕地,避免侵蝕溝發育迅速,使溝面與耕地平齊,在暴雨季節,可以減少洪水災害。治理措施優劣對照表見表1。

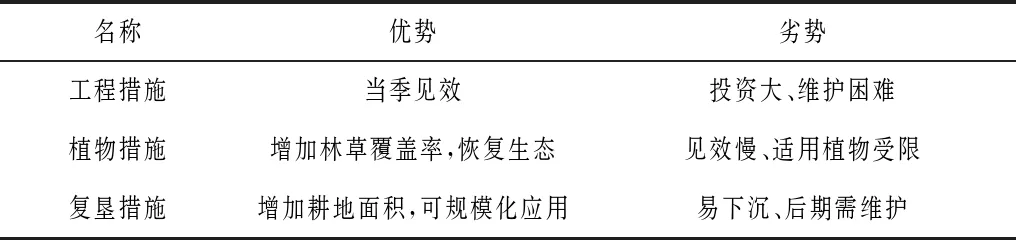

表1 治理措施優劣對照表

工程措施實施后當季即可見效,但是投資較大,后期維護困難。植物措施雖實施后可增加林草覆蓋路,恢復生態,但效益見效慢,且種植植物受限,需適地適樹。復墾措施實施后可增加耕地面積,但可規模化應用,劣勢是易下沉,后期需要維護。經多地實踐證明,單一的采用以上3種措施,治理效果無法達到預期。因此建議采用工程措施、植物措施及復墾措施相結合治理侵蝕溝,對于立地條件差的侵蝕溝可以采用工程措施為主,植物措施為輔;立地條件穩定或及較好的侵蝕溝則可以采用植物措施為主,工程措施為輔。植物措施發揮效益時間長,前期利用工程措施進行蓄截攔沙,二相結合可以使治理效果達到最優化。采用復墾措施為主,工程措施與植物措施為輔相結合治理侵蝕溝,不僅實現了耕地整理,秸稈還田新模式,保護了生態環境[6],減少秸稈燃燒對環境的污染,同時修復了耕地,增加了耕地糧食產量。

4 結 論

通過侵蝕溝治理工程的實施,可以有效的攔截泥沙,減少河道淤積,保護下游居民生命及財產安全,水土流失將大幅度降低,保護因侵蝕溝擴張而蠶食的耕地,實現區域性經濟的可持續發展,因此侵蝕溝治理是十分必要的[7]。隨著科學的進步,在侵蝕溝治理材料的選用上逐步向生態發展,因此在侵蝕溝治理過程中,應加大水土保持意識,建立侵蝕溝生態治理模式,水土流失大幅度降低,為今后黑土地保護等科學問題提供理論依據,保護我國糧食安全打下夯實基礎[8]。