標(biāo)本兼治序貫療法改善慢性阻塞性肺疾病患者生活質(zhì)量的研究

——附58例臨床資料

張 潔 李靈生 馬秋曉 張 瓊

(1.中國中醫(yī)科學(xué)院西苑醫(yī)院,北京100091;2.解放軍總醫(yī)院,北京100853)

近年來,慢性阻塞性肺疾病(chronic obstructive pulmonary disease,COPD)發(fā)病率和病死率不斷攀升,影響患者生活質(zhì)量,加重社會(huì)經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。隨著更多研究的開展及指南共識(shí)的更新,COPD的慢性、全程治療管理理念已成為業(yè)內(nèi)普遍共識(shí),即快速緩解急性加重期癥狀、維持穩(wěn)定期病情、減少合并癥、降低未來急性加重風(fēng)險(xiǎn)[1-3]。目前中醫(yī)臨床對(duì)COPD的治療多以“急則治其標(biāo),緩則治其本”為基本治則[4],急性期以化痰、清熱、散瘀為主,穩(wěn)定期以補(bǔ)益肺、脾、腎為主[4-8]。COPD證屬虛實(shí)夾雜,以“肺脾腎虛兼痰熱”為主,并貫穿疾病始終,故治療上應(yīng)堅(jiān)持“攻補(bǔ)兼施、標(biāo)本兼治”。課題組擬將中醫(yī)藥對(duì)慢病因病制宜、標(biāo)本兼治、全程管理的治療優(yōu)勢應(yīng)用于COPD的治療管理。宣肺平喘顆粒及固本咳喘顆粒為中國中醫(yī)科學(xué)院西苑醫(yī)院應(yīng)用多年的院內(nèi)制劑,安全性好,并經(jīng)前期研究證實(shí)其對(duì)COPD、慢性支氣管炎有良好的療效。本研究我們將兩種顆粒劑全程、聯(lián)合、序貫應(yīng)用于COPD的治療,旨在觀察標(biāo)本兼治序貫療法對(duì)COPD患者活動(dòng)耐力及生活質(zhì)量的影響,為中醫(yī)藥治療COPD提供新的思路。

1 臨床資料

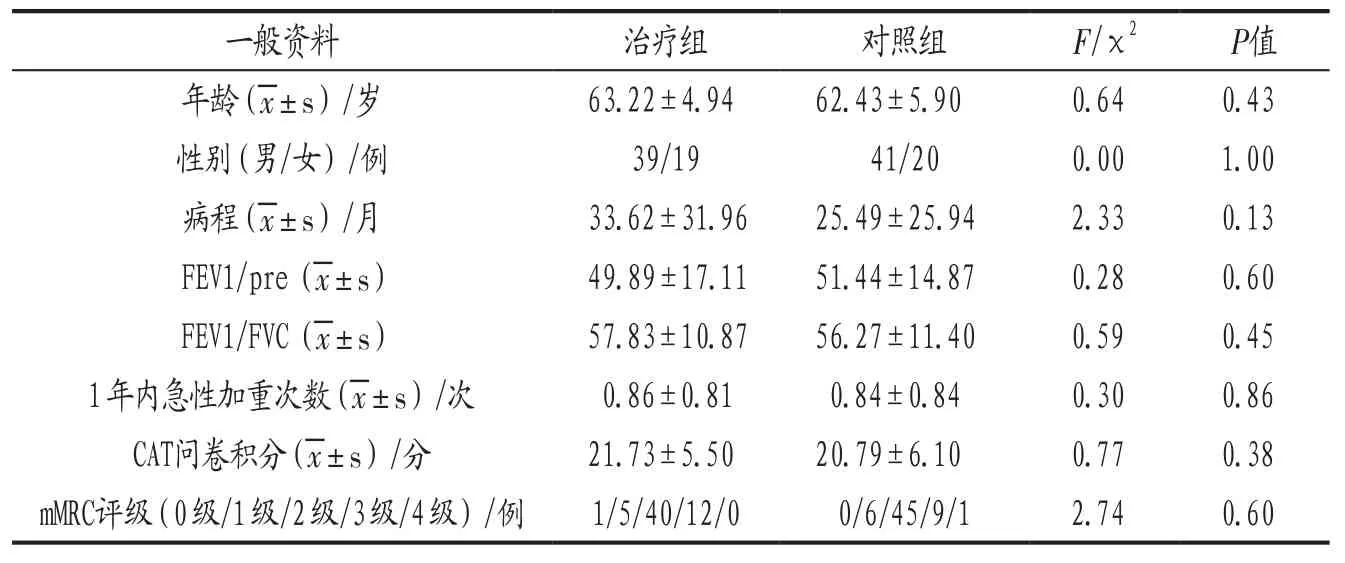

1.1 一般資料 選擇2017年1月至2018年3月中國中醫(yī)科學(xué)院西苑醫(yī)院肺病科診治的COPD急性加重期(本虛兼痰熱證)患者130例,采用隨機(jī)數(shù)字表法分為治療組64例、對(duì)照組66例,治療組脫落6例(失訪3例,退出3例),對(duì)照組脫落5例(失訪2例,退出3例),最終治療組完成58例,對(duì)照組完成61例。2組患者在年齡、性別、病程、肺功能1 s用力呼氣容積占預(yù)計(jì)值比(FEV1/pre)、1 s用力呼氣容積占用力肺活量比值(FEV1/FVC)、1年內(nèi)急性加重次數(shù)、慢性阻塞性肺疾病評(píng)估測試(CAT)問卷積分、改良版英國醫(yī)學(xué)調(diào)查委員會(huì)問卷(mMRC)評(píng)級(jí)等方面比較,差異均無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05),具有可比性,詳見表1。本研究經(jīng)中國中醫(yī)科學(xué)院西苑醫(yī)院倫理委員會(huì)審核通過(批件號(hào):2016XLA108-2)。

1.2 診斷標(biāo)準(zhǔn)

1.2.1 西醫(yī)診斷標(biāo)準(zhǔn) 按照《慢性阻塞性肺疾病診治指南(2013年修訂版)》[3]中COPD急性加重期的診斷標(biāo)準(zhǔn)。

1.2.2 中醫(yī)診斷標(biāo)準(zhǔn) 參照《中醫(yī)臨床診療術(shù)語證候部分:肺系證類》[9]、《中醫(yī)內(nèi)科常見病診療指南:中醫(yī)病證部分》[10]“肺脹病”和《慢性阻塞性肺疾病中醫(yī)診療指南(2011版)》[4]中的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)擬定COPD急性加重期本虛兼痰熱證診斷標(biāo)準(zhǔn)。主癥:咳嗽或喘息、氣短,動(dòng)則加重;痰黃或白黏痰,咯痰不爽。次癥:乏力,神疲,自汗或盜汗;惡風(fēng),易感冒;脘腹脹滿或腹脹便溏;腰膝酸軟或耳鳴頭昏。舌脈:舌苔黃或膩,脈滑或沉細(xì)或弱。同時(shí)符合主癥以及次癥中的任意1項(xiàng),結(jié)合舌脈即可診斷。

1.3 納入標(biāo)準(zhǔn) 符合COPD急性加重期西醫(yī)診斷標(biāo)準(zhǔn)及本虛兼痰熱證辨證標(biāo)準(zhǔn);屬于B級(jí)或C級(jí)急性加重期;年齡30~70歲;1個(gè)月內(nèi)未參加其他研究;自愿參加本研究并簽署知情同意書。

1.4 排除標(biāo)準(zhǔn) 合并有嚴(yán)重的心腦血管、肺、腎、肝等系統(tǒng)疾病及精神病者;各種原因長期臥床者;妊娠或哺乳期婦女;對(duì)研究藥物過敏者;正在參加其他藥物試驗(yàn)者;有酗酒或?yàn)E用藥物史等影響依從性因素者;已使用過其他同類藥物治療者。

1.5 剔除和脫落標(biāo)準(zhǔn) 納入后發(fā)現(xiàn)病例不符合診斷標(biāo)準(zhǔn)或納入標(biāo)準(zhǔn),或符合排除標(biāo)準(zhǔn)者;研究期間自行服用其他影響試驗(yàn)療效的藥物,或未按試驗(yàn)方案服藥者;未完成試驗(yàn)、失訪或因臨床資料不完整影響安全性或療效的判定者;治療期間出現(xiàn)不良反應(yīng)或者嚴(yán)重不良事件需要終止試驗(yàn)者。

2 治療方法

2.1 對(duì)照組 予西醫(yī)基礎(chǔ)治療,主要包括吸氧、抗感染、化痰、舒張支氣管等[3]。

2.2 治療組 在對(duì)照組治療的基礎(chǔ)上,加用宣肺平喘顆粒及固本咳喘顆粒口服。急性加重期:宣肺平喘顆粒2袋/次,2次/d;固本咳喘顆粒1袋/次,1次/d。穩(wěn)定期:宣肺平喘顆粒2袋/次,1次/d;固本咳喘顆粒1袋/次,2次/d。宣肺平喘顆粒由麻黃、生石膏、苦杏仁、甘草、黃連、黃芩、黃柏、地龍、紫菀、百部、浙貝母、穿山龍組成;固本咳喘顆粒由黨參、白術(shù)(麩炒)、茯苓、麥冬、甘草(蜜炙)、五味子(醋制)、補(bǔ)骨脂(鹽水炒)組成。配方顆粒由中國中醫(yī)科學(xué)院西苑醫(yī)院制劑室制成。

表1 治療組與對(duì)照組患者一般資料比較

2組均于急性加重期治療2周,穩(wěn)定期治療12周,治療結(jié)束后隨訪24周。治療期間禁止使用具有清肺化痰、固本培元功效的其他中藥制劑。

3 療效觀察

3.1 觀察指標(biāo)

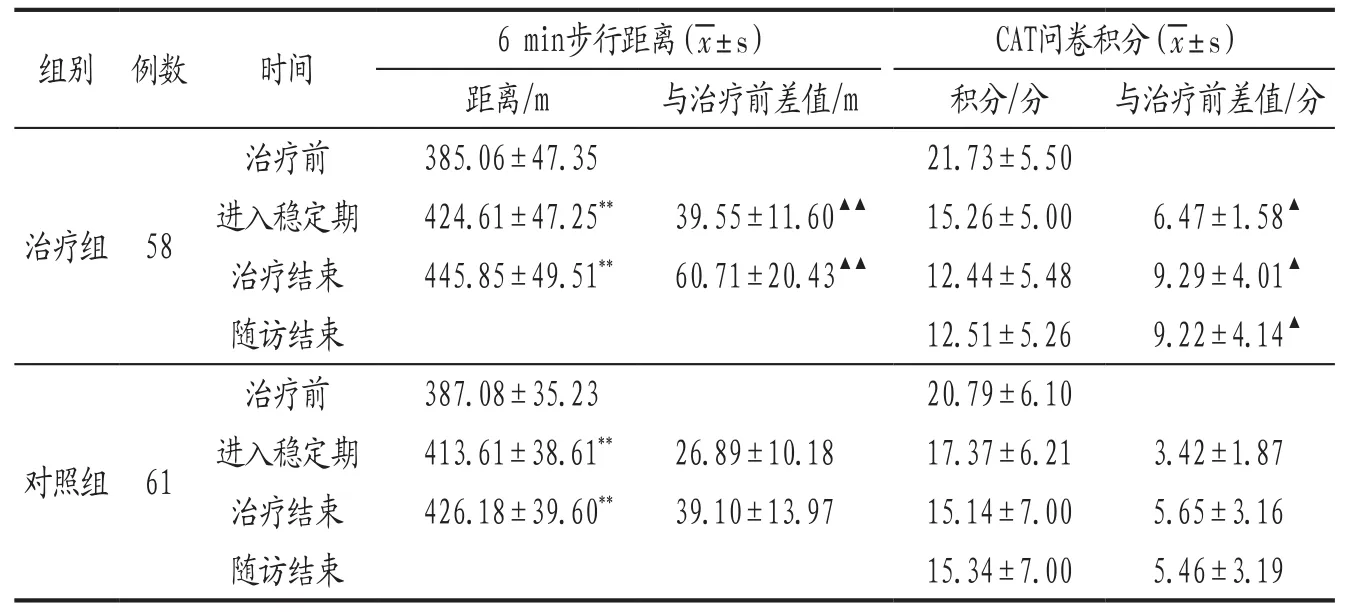

3.1.1 6 min步行距離、CAT問卷積分 分別于治療前、進(jìn)入穩(wěn)定期(治療2周±3 d)及治療結(jié)束時(shí)(穩(wěn)定期治療12周±3d)測定2組患者6 min步行距離,于治療前、進(jìn)入穩(wěn)定期、治療結(jié)束及隨訪結(jié)束時(shí)(隨訪期24周±3 d)對(duì)2組患者進(jìn)行CAT問卷積分,評(píng)價(jià)患者生活質(zhì)量,評(píng)分越高表示生活質(zhì)量越差。

3.1.2 急性加重次數(shù)、mMRC評(píng)級(jí) 統(tǒng)計(jì)2組患者穩(wěn)定期及隨訪期急性加重次數(shù);分別于進(jìn)入穩(wěn)定期、治療結(jié)束時(shí)和隨訪結(jié)束時(shí)對(duì)2組患者進(jìn)行mMRC評(píng)級(jí),評(píng)價(jià)患者呼吸困難程度,級(jí)別越高表示呼吸困難程度越重。

3.1.3 中醫(yī)癥狀積分 分別于治療前、進(jìn)入穩(wěn)定期、治療結(jié)束和隨訪結(jié)束時(shí)對(duì)2組患者進(jìn)行中醫(yī)癥狀積分量表評(píng)分。主癥咳嗽、咳痰、喘息氣短按無、輕、中、重分別記0、3、6、9分;次癥乏力、自汗、惡風(fēng)、易感冒、腹脹、便溏、腰膝酸軟按有或無分別記2分、0分。

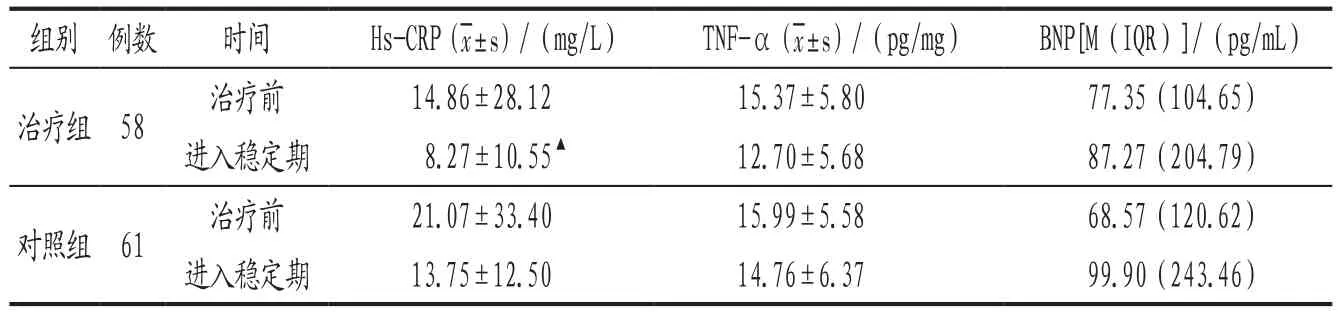

3.1.4 全血超敏C反應(yīng)蛋白(Hs-CRP)、血清腫瘤壞死因子α(TNF-α)、血漿B型尿鈉肽(BNP)水平 治療前和進(jìn)入穩(wěn)定期時(shí)檢測2組患者全血Hs-CRP、血清TNF-α、血漿BNP水平。

3.1.5 安全性指標(biāo) 治療期間監(jiān)測患者血壓、心率及血、尿常規(guī)、心電圖、肝腎功能等安全性指標(biāo),記錄與治療藥物有關(guān)的不良反應(yīng)。

3.2 療效判定標(biāo)準(zhǔn) 分別于進(jìn)入穩(wěn)定期、治療結(jié)束及隨訪結(jié)束時(shí),評(píng)價(jià)2組患者的臨床療效。顯效:臨床癥狀明顯好轉(zhuǎn),療效指數(shù)≥70%;有效:臨床癥狀減輕,療效指數(shù)≥30%、<70%;無效:臨床癥狀無明顯好轉(zhuǎn)或加重,療效指數(shù)<30%。療效指數(shù)=(治療前中醫(yī)癥狀總積分-治療后中醫(yī)癥狀總積分)/治療前中醫(yī)癥狀總積分×100%。

3.3 統(tǒng)計(jì)學(xué)方法 全部數(shù)據(jù)采用SPSS 20軟件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)學(xué)分析。計(jì)量資料用(±s)、中位數(shù)(四分位數(shù)間距)[M(IQR)]描述;分類計(jì)數(shù)資料用例數(shù)(百分比)描述。計(jì)量資料采用t檢驗(yàn)、非參數(shù)Wilcoxon秩和檢驗(yàn);計(jì)數(shù)資料分類組間比較采用卡方檢驗(yàn)。P<0.05為差異有統(tǒng)計(jì)學(xué)意義,P<0.01為差異有顯著統(tǒng)計(jì)學(xué)意義。

3.4 治療結(jié)果

3.4.1 2組患者各時(shí)期6 min步行距離、CAT問卷積分比較 結(jié)果見表2。

表2 治療組與對(duì)照組患者各時(shí)期6 min步行距離、CAT問卷積分比較

3.4.2 2組患者各時(shí)期急性加重次數(shù)比較 治療組穩(wěn)定期平均急性加重次數(shù)為(0.38±0.49)次,隨訪期平均急性加重次數(shù)為(0.67±0.63)次;對(duì)照組穩(wěn)定期平均急性加重次數(shù)為(0.70±0.72)次,隨訪期平均急性加重次數(shù)為(0.97±0.82)次。治療組隨訪期平均急性加重次數(shù)明顯少于對(duì)照組(P<0.05)。

3.4.3 2組患者各時(shí)期中醫(yī)癥狀總積分、臨床療效、mMRC評(píng)級(jí)比較 見表3。

表3 治療組與對(duì)照組患者各時(shí)期中醫(yī)癥狀總積分、臨床療效、mMRC評(píng)級(jí)比較

3.4.4 2組患者治療前與進(jìn)入穩(wěn)定期時(shí)Hs-CRP、TNF-α、BNP水平比較 治療前2組患者Hs-CRP、TNF-α、BNP水平比較差異無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05);進(jìn)入穩(wěn)定期時(shí),治療組患者Hs-CRP水平明顯低于對(duì)照組,其他2項(xiàng)指標(biāo)組間比較差異無統(tǒng)計(jì)學(xué)意義(P>0.05)。見表4。

表4 治療組與對(duì)照組患者治療前與進(jìn)入穩(wěn)定期時(shí)Hs-CRP、TNF-α、BNP水平比較

3.5 安全性觀察 治療期間,2組患者均未出現(xiàn)與治療藥物相關(guān)的不良反應(yīng)。

4 討論

目前西醫(yī)COPD全球防治倡議的主要治療方案為急性加重期快速緩解癥狀、穩(wěn)定期維持治療、降低未來急性加重的風(fēng)險(xiǎn)[1-3]。而中醫(yī)學(xué)認(rèn)為本病以本虛標(biāo)熱證多見,以肺脾腎三臟虧虛兼見痰熱為主要病機(jī),且貫穿于疾病始終[4-8],需“標(biāo)本兼治”。急性加重期應(yīng)以祛邪為主,佐以扶正;穩(wěn)定期以扶正為主,祛邪為佐。故本課題對(duì)COPD“急則治標(biāo)、緩則治本”的治則治法進(jìn)行嘗試性突破,將中藥以標(biāo)本兼治的序貫方法全程應(yīng)用于COPD患者急性加重期、穩(wěn)定期的治療,并進(jìn)行6個(gè)月的隨訪,著力于發(fā)揮中醫(yī)藥治療慢病的整體全程優(yōu)勢。

本研究所用藥物為宣肺平喘顆粒和固本咳喘顆粒。宣肺平喘顆粒配方為西苑醫(yī)院院內(nèi)制劑(京藥制字Z20063024),方中:麻黃、生石膏、苦杏仁、甘草源自仲景麻杏石甘湯,辛涼宣泄、清肺平喘;配伍黃連、黃芩、黃柏苦寒瀉熱,開肺胃二焦,更增降氣平喘之功;地龍、紫菀、百部、浙貝母、穿山龍解痙化痰、止咳平喘。全方宣泄肺熱、化痰止咳平喘,用以攻伐COPD患者痰熱、氣壅等實(shí)邪。固本咳喘顆粒配方為西苑醫(yī)院研制的上市藥(固本咳喘片),方中:黨參、白術(shù)(麩炒)、茯苓、甘草(蜜炙)源自四君子湯,益氣健脾;配伍麥冬、五味子(醋制)、補(bǔ)骨脂(鹽水炒)潤肺止咳、補(bǔ)腎納氣。全方益氣止咳,肺脾腎三臟同補(bǔ),以益氣之主,以養(yǎng)氣之源、固氣之根,用以補(bǔ)益COPD患者肺脾腎三臟之虧虛。我們根據(jù)COPD不同階段的特點(diǎn)調(diào)整藥量及服藥頻次,急性加重期加大宣肺平喘顆粒藥量,以祛邪為主;穩(wěn)定期增加固本咳喘顆粒服藥頻次,以扶正為主。

本研究結(jié)果顯示,治療組患者在進(jìn)入穩(wěn)定期、治療結(jié)束時(shí)有著更長的6 min步行距離,且在治療期與隨訪期全程有著更低的CAT積分。6 min步行距離是評(píng)價(jià)心肺疾病患者活動(dòng)耐量的重要工具,CAT積分反映了COPD對(duì)患者生活質(zhì)量的影響,結(jié)果顯示標(biāo)本兼治序貫療法提高了COPD患者的活動(dòng)耐力及生活質(zhì)量。此外,治療組患者在整個(gè)隨訪期有著更少的急性加重次數(shù),證明本法能降低COPD患者的急性加重風(fēng)險(xiǎn),改善遠(yuǎn)期預(yù)后。在治療結(jié)束時(shí),治療組患者mMRC評(píng)級(jí)優(yōu)于對(duì)照組,mMRC是用來評(píng)價(jià)COPD患者呼吸困難程度的量表,也可以間接反映COPD患者的健康水平[1-3],說明標(biāo)本兼治序貫療法能夠一定程度上改善患者呼吸困難的臨床癥狀。同時(shí),治療組患者急性期、穩(wěn)定期及隨訪期的中醫(yī)臨床癥狀較對(duì)照組明顯改善,即緩解了患者急性發(fā)作期以“痰熱、氣壅、血瘀”等“標(biāo)實(shí)”為主的臨床癥狀,同時(shí)針對(duì)患者肺脾腎三臟虧虛為主的“本虛”病機(jī)加以固本培元,改善了患者的遠(yuǎn)期體質(zhì),從而提高了患者的生活質(zhì)量。

COPD的主要發(fā)病機(jī)制是慢性刺激產(chǎn)生了放大的炎癥反應(yīng),在患者氣道和肺組織中可以發(fā)現(xiàn)增多的巨噬細(xì)胞、活化的中性粒細(xì)胞和淋巴細(xì)胞,同時(shí)還存在著炎癥介質(zhì)的增高[1]。全血Hs-CRP是反映炎癥及感染的急性項(xiàng)蛋白;TNF-α是介導(dǎo)炎癥反應(yīng)的重要細(xì)胞因子,參與炎癥反應(yīng)的發(fā)生;BNP是肺動(dòng)脈壓、動(dòng)脈血氧分壓的敏感指標(biāo),在COPD患者中呈高表達(dá)狀態(tài),是反映病情嚴(yán)重程度及遠(yuǎn)期預(yù)后的良好指標(biāo)[11-14]。本研究結(jié)果表明,進(jìn)入穩(wěn)定期時(shí),治療組全血Hs-CRP水平明顯低于對(duì)照組,說明標(biāo)本兼治序貫療法可能通過降低炎癥因子水平改善病情,但血清TNF-α及血漿BNP組間比較未見統(tǒng)計(jì)學(xué)差異,需要進(jìn)一步擴(kuò)大生物標(biāo)志物的范圍及進(jìn)行遠(yuǎn)期測定。

綜上,本研究證實(shí)加用標(biāo)本兼治序貫療法能夠明顯改善COPD患者呼吸困難及咳喘等主要癥狀,提高患者6 min步行距離,提高活動(dòng)耐力,減少急性加重次數(shù)和加重風(fēng)險(xiǎn),達(dá)到提高患者生活質(zhì)量的目標(biāo)。同時(shí),本臨床研究顯示了治療藥物良好的安全性,具有較好的臨床應(yīng)用前景。今后我們擬采用多中心試驗(yàn)的方式,進(jìn)一步擴(kuò)大樣本量,以提高研究結(jié)果的代表性,同時(shí)擴(kuò)大患者生物標(biāo)志物的觀察指標(biāo)范圍,通過檢索整理文獻(xiàn)進(jìn)一步選取更為全面且具有針對(duì)性的觀察指標(biāo),以求在標(biāo)本兼治序貫療法治療COPD的分子生物機(jī)制方面取得突破。

- 江蘇中醫(yī)藥的其它文章

- “宣暢湯”聯(lián)合常規(guī)方案治療阻塞性睡眠呼吸暫停低通氣綜合征合并2型糖尿病30例臨床研究

- “消癖煎”對(duì)乳腺增生模型大鼠的治療作用及其機(jī)理研究

- 針刺聯(lián)合背俞穴埋線治療心脾兩虛型失眠30例臨床研究

- “復(fù)方三七通脈方”聯(lián)合纈沙坦氨氯地平片治療高血壓早期腎損害30例臨床研究

- “清肝化毒逐瘀湯”與槐耳顆粒對(duì)肝癌TACE后患者免疫功能及生存時(shí)間的干預(yù)作用比較

- 深化改革創(chuàng)新,推動(dòng)中醫(yī)藥高質(zhì)量發(fā)展

——江蘇省中醫(yī)藥管理局召開中醫(yī)藥工作座談會(huì)