關節鏡下雙鎖定環技術縫合治療肩袖撕裂的療效分析

周星,袁湘堯,王珍萍,厲匡林

[臺州市中醫院(上海中醫藥大學臺州醫院) 骨科,浙江 臺州318000]

肩袖撕裂常導致人們有肩關節疼痛和無力等癥狀,嚴重影響人們的生活質量和運動水平。隨著人們健康認知水平的提升和科學技術的進步,肩袖撕裂由傳統的切開技術逐漸轉變為全關節鏡下微創修復。而全關節鏡下修復技術方法較多,并各具優缺點,臨床上存在較多爭議。本文采用雙鎖定環技術縫合治療肩袖撕裂,取得了良好的效果。現報道如下:

1 資料與方法

1.1 一般資料

回顧性分析該院骨科2019年7月-2020年4月收治的11 例肩袖撕裂患者的臨床資料,均采用關節鏡下雙鎖定環技術縫合肩袖。其中,男4 例,女7 例,年齡43~61 歲,平均51 歲;運動損傷造成肩袖急性撕裂4 例,退變性撕裂7 例,均為中小型撕裂;根據Burkhart分型[1],分為新月型撕裂5例、U型撕裂4例、L型撕裂2例。

1.1.1 納入標準①經診斷為肩袖撕裂;②撕裂范圍不超過5.0 cm;③具有關節鏡下肩袖縫合指征;④自愿簽署相關知情同意書。手術指征:結合患者癥狀、體征及影像學檢查結果,符合對應肩袖撕裂的表現,經系統保守治療無效,嚴重影響生活質量。

1.1.2 排除標準①巨大不可修復的肩袖撕裂;②肩袖肌肉嚴重萎縮或脂肪化;③重度骨質疏松者。

1.2 手術方法

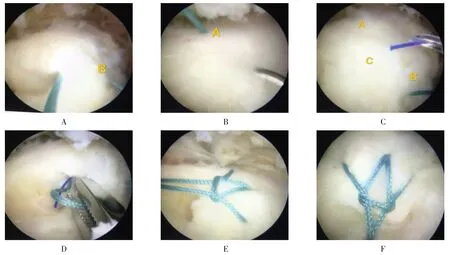

全麻下,患者取健側臥位,對鎖骨、喙突、肩峰及肩胛岡等骨性標志做標記,術區消毒鋪巾。建立肩關節鏡標準后側入路,常規探查肩關節內結構,尤其要注意肩袖下表面的探查,再建立前方入路,處理肩關節內病變;術前查體肩外旋受限明顯者,術中充分松解肩袖間隙;探查長頭腱有明顯炎癥及磨損或滑脫者,給予肌腱切斷。關節鏡頭插入肩峰下間隙,清理肩峰下遮擋視線的滑囊,評估肩峰形態,Ⅱ型肩峰給予肩峰下減壓,Ⅲ型肩峰給予肩峰成形。再次對肩袖撕裂處進行評估,視撕裂形態不同,以雙鎖定環技術進行縫合:如L型撕裂可先行邊邊縫合,將撕裂形態變為U型或新月型撕裂后,術者再在撕裂肌腱上選取合適位點A、B 和C,三點構成一個等腰三角形,AC邊長與BC邊長相等。見圖1。

圖1 雙鎖定環技術縫合示意圖Fig.1 Suture diagram of double locking loop technology

建立肩關節鏡外側和前外側入路,從外側入路進鏡觀察。前外側入路下用刨刀對肩袖撕裂處的骨面進行適度清理,單純關節面或滑囊側撕裂者,均予以射頻處理成全層撕裂,在肱骨頭側保留1.0~2.0 mm 的殘端,用微骨折工具對撕裂處骨面進行髓質激發。將撕裂的肩袖組織適當進行松解,用組織抓鉗牽拉復位,保證其可低張力覆蓋足印區。視撕裂位置不同,分別自后側或前方入路置入帶PDS線的縫合勾,從位點A 或B 穿出,用PDS 線引入一根2 號愛惜邦縫線(圖2A);采取同樣的方式使用帶PDS 線的縫合勾縫合余下另一位點(圖2B),該PDS 線需將上述2 號愛惜邦縫線關節側一端從肩袖下表面拉出至上表面,至此肩袖下表面可形成一環。再用帶PDS線的縫合勾從位點C穿出,該PDS線將上述形成的環拉出至肩袖上表面(圖2C和2D),將2號愛惜邦線的兩端套入此環內并拉緊,形成雙鎖定環結構(圖2E和2F)。選取大結節頂點的外側皮質處,將線拉入外排錨釘,行外排固定后,常規縫合皮膚切口,術畢。

圖2 關節鏡下手術過程Fig.2 Arthroscopic procedure

1.3 術后處理及隨訪

術后常規行預防感染和鎮痛處理,肩關節外展抱枕固定6 周,6 周內可聳肩、挺胸,并以肩關節被動活動為主;6周后逐步開始肩關節主動功能鍛煉。術后定期隨訪,了解肩關節疼痛、各向活動度和肩袖愈合情況。按Constant-Murley肩關節功能評分及美國肩肘外科協會(American Shoulder and Elbow Surgeons,ASES)評分標準進行評估,以了解患者肩功能恢復狀況。

1.4 統計學方法

選用SPSS 23.0 統計軟件處理數據,計量資料以均數±標準差(±s)表示,行t檢驗,P<0.05為差異有統計學意義。

2 結果

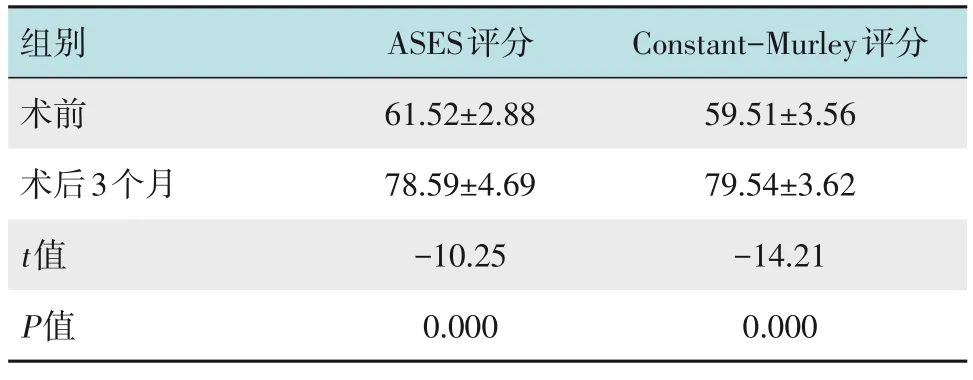

所有患者術后切口均Ⅰ期甲級愈合,無切口感染和深靜脈血栓等并發癥發生。11例患者均隨訪3~12個月,平均6.2個月。術后3個月,1例患者訴夜間偶有疼痛,經對癥處理后緩解,11例患者術后ASES評分為(78.59±4.69)分,Constant-Murley 肩關節功能評分為(79.54±3.62)分,與術前比較,差異均有統計學意義(P<0.05)。見附表。

附表 治療前后ASES和Constant-Murley肩關節功能評分比較 (分,±s)Attached table Comparison of ASES and Constant-Murley shoulder scores before and after surgery(score,±s)

附表 治療前后ASES和Constant-Murley肩關節功能評分比較 (分,±s)Attached table Comparison of ASES and Constant-Murley shoulder scores before and after surgery(score,±s)

組別術前ASES評分61.52±2.88 Constant-Murley評分59.51±3.56術后3個月t值P值78.59±4.69-10.25 0.000 79.54±3.62-14.21 0.000

3 討論

臨床上,肩袖撕裂在肩關節疾患中較為常見,無論是急性創傷性肩袖撕裂亦或是退變性肩袖損傷,都表現為疼痛和無力等,經保守治療無效的患者可考慮關節鏡微創手術治療。關節鏡下肩袖修復的方法眾多,主要分為單排修復、雙排修復和縫線橋修復技術[2-3],雙排修復較單排有更好的足印區壓配覆蓋,但其費用更高,而單排修復簡便,對肌腱血運影響較小[4-5],單排修復和雙排修復各有優缺點,均可取得較好的療效[6]。

目前,在肩袖撕裂的縫合技術中,單排修復應用較廣,技術簡單且經濟,對于初步開展肩關節手術的醫師而言,是一項學習曲線相對較短的技術,易于掌握及開展,但較雙排或縫線橋技術有較高的再撕裂率[7-8]。由于雙排縫線橋技術在降低術后再撕裂方面具有優勢,并且在肩袖足印區覆蓋面積、壓力、肩袖初始固定強度和極限負荷強度方面均明顯優于單排和雙排固定[9],已被越來越多的關節外科醫師所接受和應用。裴杰等[10]在一項雙排技術與縫線橋技術的對比研究中發現,兩者均能獲得良好的療效,且在術后關節活動度、美國加州大學肩關節評分、ASES 評分、Constant-Murley 肩關節功能評分和視覺模擬評分(visual analogue scale,VAS)中均無明顯差異。

一項良好且適宜患者的縫合技術,對于降低術后肩袖再撕裂率至關重要。本文所介紹的雙鎖定環技術縫合治療肩袖撕裂,來源于ZHENG等[11]報道的方法,其已逐漸被采用并取得滿意的效果。雙鎖定環技術在肩袖表面所形成的類似埃菲爾鐵塔的縫線形狀,與雙排縫線橋有異曲同工之妙,使肩袖與足印區接觸面積增大,肩袖壓力分布均勻,利于肩袖的愈合。雙鎖定環技術與傳統雙排縫線橋相比,內排無需打結,降低了內撞擊的風險。術中只用一枚外排錨釘就可以穿入4 根單線,還能固定兩個雙鎖定環結構,節約了成本,對減輕醫保負擔及降低患者經濟壓力都具有重大意義。

根據肩袖撕裂的位置及形態差異,常規運用包括標準后側入路、前方入路、標準外側入路、前外側入路或后外側入路在內的4 到5 個入路,即可完成雙鎖定環技術的操作,與其他單排或雙排技術相比,并未因增加多個入路而增加手術難度。術中只需縫合勾、PDS線及愛惜邦線即可完成雙鎖定環縫合,而這些器械是最常見且易得的,無需額外的特殊器械輔助,易于推廣應用。針對縫合技術而言,傳統雙排技術每置入1枚帶雙線的內排錨釘,就需要縫合勾穿過撕裂肌腱4次,將雙線錨釘共4股分別進行PDS線過線縫合,而雙鎖定環技術僅需穿過肌腱3次即可完成一個雙鎖定環結構,擁有類似單排修復技術簡便的特點,且無需打結,在降低手術操作難度及內撞擊風險的同時,還可縮短手術時間[12]。

為保證縫合的有效性及穩妥性,術中提前將縫合位點規劃好尤其重要,要使3點為一等腰三角形,位點A 及B 距邊緣約1.0 cm,位點C 距邊緣約0.5 cm,這樣可以達到一個較好的平衡及肩袖的覆蓋壓配[11]。術中肩袖張力的把握和足印區的新鮮化,對于術后康復及肩袖愈合至關重要。筆者術中會對肩袖進行充分松解,以達到低張力縫合,并且對足印區進行髓質激發,以增加肩袖的愈合率。但雙鎖定環技術仍存在一定的不足,對于骨質疏松的患者,僅用1枚外排錨釘固定,一旦失效,整個肩袖修補就會完全喪失作用,這對術者術中判斷及置釘位置和角度的把握要求較高。筆者在術中拔出外排錨釘的插桿時,通常會先用骨錐抵住錨釘尾端,再拔出插桿,以防錨釘被同時拔出。另外,雙鎖定環技術更適用于中小型肩袖撕裂,對于巨大伴回縮的肩袖撕裂,如果使用多個雙鎖定環結構,將帶來縫線管理的混亂,不適用于對該技術不熟練的術者。

綜上所述,關節鏡下雙鎖定環技術縫合修補肩袖撕裂穩妥有效,有利于患者肩關節功能的恢復,此方法簡便、實用且經濟,是一種縫合治療肩袖撕裂的有效方法。但本研究為回顧性分析,納入的病例較少,隨訪時間較短,主要針對中小型上肩袖(岡上肌腱及岡下肌腱)的修補,無前、后肩袖(肩胛下肌腱及小圓肌腱)的研究,今后將進一步完善全肩袖及大肩袖的修補,并與單排、雙排縫線橋技術進行對比,累積更多病例,增加隨訪時間,以得出更高等級的循證醫學證據。